В X веке существовали не только русские имена, но и русские фамилии. В посольстве князя Игоря ко двору Византийского императора в 944 году среди прочих Прастен Бернов, Ятвяг Гунарев, Сфирка Гудов и Истр Аминодов. Документально зафиксированный факт древнерусского имени Истр.

Русские обожествляли реки, на многих проживали тысячелетиями, и потому память о них сохранилась в веках даже там, где они оторваны от святых рек.

Старинные песни о Дунай-реке слышал в Заволжье от своих прадедов, которые никогда не бывали на Дунае. Слышал и старинные сказания о богатыре Дунае. Собиратели фольклора встречали песни с именем Дунай, сочиненные фронтовиками еще во время Второй мировой войны; старинный образ сидел в головах у наших современников.

То же, только в больших масштабах, наблюдалось в XIX веке. В.Максимов ("Год на севере"), исследуя свадебные обряды поморов на далеко-далеком Белом море, записал песни, исполняемые девушками во время умывания невесты, где есть обращение к "славной Дунай-реке" и просьба о прощальной прогулке по "Дунай-реке". Две тысячи лет назад прошло великое переселение, а память и традиции остались!

Есть песни, обращенные непосредственно к Дунаю, к реке. Это самые старые песни. Есть такие, где Дунай употребляется в качестве магического слова, в качестве оберега. Эти песни или традиция их написания идет ко временам проживания на священной реке. Сохранялась традиция и в песнях, более поздних по сложению:

"Да на тихом было Дунае -

Играй, Дон, играй!

Мой тихий Дунай!

Слеталося три сокола, три ясные:

Съезжалося три молодца разудалые.

Они билися за девицу за красную,

За Татьяну – свет Ивановну.

Им Татьяна-свет говорила,

Ой, Ивановна помирила:

"Вы не бейтеся, не рубитеся!

Одному из вас достануся.

Одному дам кунью шубу,

А другому золотой перстень,

За третьего сама пойду".

Играй, Дон, играй!

Мой тихий Дунай!"

Слово "тихий" тут употребляется в качестве "святой, родной". Со священным именем и гостей встречали, величальными, заздравными припевками: "Дунай, Дунай! Много летствуй!".

После принятия христианства с обрядами поклонения рекам и родникам – роду боролись некоторые церковные чиновники и светские власти. Нашлись и новые формы поклонения, большое распространение получили былины про богатыря Дуная Ивановича. Имели хождение и вполне земные имя Дунай и фамилии Дунаев, Дунаевский и так далее.

Однако упрямый русский народ упорно держался старых традиций и соединил старые традиции с новыми. Даже в калядках, святочных песнях, славящих Христа на Рождество и Крещение, можно было услышать предания старины седой:

"По Дунаю по реке,

По бережку крутому

Лежат гусли нелаженные Каляда…"

Крещению Руси немногим более тысячи лет. А песням о Дунае-реке более двух тысячелетий. Песни эти намного древнее скандинавских саг, да и более образны и самобытны.

И в XVIII веке слышны ноты обожествления древнего имени, родительской реки:

"Что на славной речке

Было на Кашумовке,

Там стали-были казаки-други,

С Дону Некрасовцы.

Служили они, казаки-други,

Верою-правдою

И за то же их православный царь

любил-жаловал,

Золотой казны много даровал.

А теперь на них православный царь

Распрогневался,

Хочет им казакам-другам,

Та бороды брыть;

Да и хочет их православный царь

Казнить-в ешати.

Не златая трубочка вострубила,

Не серебряная свирелочка взговорила,

Взговорил речь атаманушка:

"Мы пойдем-ка, братцы,

За Дунай-реку,

Мы пойдем-ка со всей святостью.

Мы без святости пойдем,

Пути-дороги не найдем,

А как святость мы возьмем,

Мы как по мосту пройдем."

Казаки – иекрасовцы, несогласные с петровским наступлением на русскую одежду, на русскую традицию ношения бороды, на вечевое самоуправление, на устои древнего православия, объявили Петра I антихристом и ушли на святую реку Дунай. Туда же бегали и запорожцы:

"Край Дунаю трава шумить,

А в тий траве казак лежить,

А в головах ворон краче,

А в ниженьках коник плаче…"

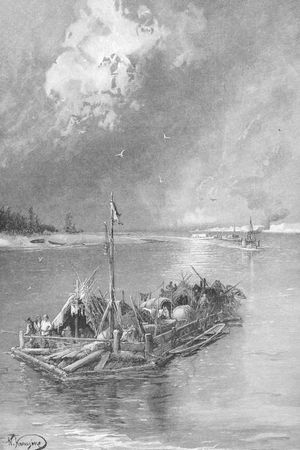

И сегодня, спустя триста лет, в Румынии, в дельте Дуная среди медведей и волков живут иекрасовцы, известные под именем липован. Они занимаются тем же, чем и их предки две тысячи лет назад: ловят рыбу в плавнях, ведут сопутствующую охоту. Сохранили русский язык и традиции.

В плавнях бывали разные исследователи, но любопытнее других впечатления писателя Бориса Полевого, побывавшего у липован в 1945 году, после освобождения Румынии от гитлеровцев. Тут он встретил полное сочувствие "нашей России". Да и то сказать, не зря немцы и румыны не рискнули формировать части из липован во время Второй мировой войны для Восточного фронта.

Дунай по-прежнему река сербов, болгар, русских, чехов. Полностью выдавить наше племя с дунайских берегов не удалось никому.

Со временем обожествление реки в песнях сокращалось. Как магическое слово Дунай пелся вплоть до XX века:

"Не разливайся, мой тихий Дунай,

Не заливай зелены луга!

В тех лугах все шелкова трава,

По той по травушке ходит олень,

Ходит олень, золотые рога…"

Еще встречается восприятие Дуная как реки времени:

"Я сижу-сижу под окошечком,

Я гляжу-гляжу на Дунай-реку,

По Дунай-реке бежит два волка…"

В несчетном количестве песен Дунай употребляется в присказках. Встречаются и разные варианты припевок:

"Теперь Дунай, Дунай,

Боле век не знай".

"Дунай, Дунай, Дунай,

боле пить ( петь ) вперед не знай!"

В конце XIX века и до середины XX века слово "Дунай" уже часто используется бессюжетно, как бы по привычке:

"Плавала утушка, плавала серая

Да вниз по Дунаю;

За нею селезень сиз косатый

На след наплывает…"

Людей, которые являлись носителями древних традиций, в России настолько мало… Да и нельзя им было светиться. Домком этого не одобрял, а разного рода "патриоты" послушно кивали. О чем говорить, если в разгул "гласности", когда чиновники продали все, что покупалось, украли все, что имело хоть какую-то рыночную цену, работы по русской национальной культуре идут в свет очень тяжело и зачастую вопреки пожеланиям мужичков-паучков.

Более всего образ святой реки держался у казачества. В песнях, былинах едет казак воевать на чужбину "старшая сестра (или мать) подводит ему коня, а младшая заклинает вернуться, на что он отвечает, что вернется, когда прорастет песок (взятый из Дуная), посеянный на камне".

И тут присутствуют образы Дуная и Алатырь-камня.

"Возьми, мати, песку жменю,

Посей его на каменю:

Ой коли тот песок взайде,

Тоди твой сын до дому прийде!"

Долее всего образ святой реки держится у знахарей, видимо, наследников волхвов, в их заговорах: знахарь бросает в реку что-либо съестное или монетку, и кланяется в сторону истока реки, и произносит один из заговоров:

"Как с гуся дунайская вода, так с Ивана ( Петра… ) худоба".

"Святая истечица водица, матушка Дунай-река, течешь, омываешь пенья-коренья, крутые бережочки… Так смой с ( такого-то… ) болячки…".

С Дунаем связаны традиции, которые известны, но понятны только в соединении с проживанием на Дунае более двух тысяч лет назад. Так, у казаков есть традиция, обозначаемая дуван дуванить, то есть делить добычу. Вначале это чисто рыболовецкие, а не военные дела. "Дунаки", "сдунавия", "дунавиться", "дуваниться". Подтверждает это и Н.М.Малева ("Словарь говоров уральских (яицких) казаков"): "Дуванить – вылавливать рыбу в скрытых ото всех ятовях".

По топонимике, по гидронимам можно проследить направление движения русского народа от дунайских берегов, от римско-германского нашествия к свободе в заснеженных лесах и степях. Топонимы и гидронимы – это уже на уровне документа, факты, зафиксированные в бумагах и на картах.

В Верхнем Поднепровье видим целый сгусток гидронимов Дунай, Истр: река Дунаец, он же Дунай, он же Дунайский колодец (правый приток Полони, левый приток Сейма…); Дунаец (пр. пр. Зализны, пр. пр. Вопца, пр. пр. Десны…); Дунаец (пр. пр. Эсмани, пр. пр. Клевании, пр. пр. Сейма…); Дунавец (пр. пр. Калиновки, пр. пр. Судости, пр. пр. Десны…); Дунаик (пр. пр. Грезы, лев. пр. Друти, пр. пр. Днепра); Дунайчик (лев. пр. Ворсклицы, пр. пр. Ворсклы, лев. пр. Днепра).

Название Дуначик встречается на всех славянских территориях. Всего насчитывается разных вариантов имени Дунай до сорока гидронимов.

Есть у Днепра и Истрой, и Истровка (лев. пр. Снова, пр. пр. Десны…).

Сделаем уточнение: там, где проводились священные обряды с водосвятием, там реки поименовали "дунаями".

Топоним Дунай в Подольской губернии из урочища превратился в город Дунаевцы (или Дунай-город). В Волынской губернии у Божьей горы есть село Дунаевцы. В Галичине есть река Дунаец (Донаец), приток Вислы. По М.Фасмеру, Дунаец известен в Курской, Смоленской, Рязанской, Костромской, Вятской и даже в Томской губерниях.

Основные направления движения видны: с западной Украины, к верховьям Днепра, север России и далее в Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. Куда переселялись, туда и везли с собой память о священных реках.

Селение Дунайка известно в Белгородской области; Дунаево известно в Новгородской области. Свое Дунаево есть в Ставропольской области. Список можно продолжать.

В силу исторических и иных обстоятельств движение русского народа дошло до северных пределов – до Белого моря. Но и тут "поют дунай", и тут жива народная память. О чем свидетельствует интересный и глубокий труд "Онежские были, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 года":

"Только благодаря тому, что каждый сказитель считает себя обязанным петь былину так, как сам ее слышал, а его слушатели вполне довольствуются тем, что "так поется", и объяснений никаких не требуют, – только благодаря этому и могла удержаться в былинах такая масса древних, ставших непонятыми народу слов и оборотов; только благодаря этому могли удержаться бытовые черты другой эпохи, не имеющей ничего общего с тем, что окружает крестьянина, подробности вооружения, которого он никогда не видел, картины природы, ему совершенно чуждой. Нужно побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители менее северных широт, не находим ничего особенного для нас, необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих "сырых дубах", в этой "ковыль-траве", в этом "раздолье – чистом поле", которые составляют обстановку и каждой сцены – в наших былинах. Мы не замечаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа "гнедого тура", давно исчезнувшего, или облика богатыря с шеломом на голове, с колчаном за спиною, в кольчуге и с "палицей боевою". Видел ли крестьянин Заонежья дуб? Дуб ему знаком столько же, сколько нам с вами, читатель, какая-нибудь банана. Знает ли он, что такое "ковыль-трава"? Он не имеет о ней ни малейшего понятия. Видел ли он хоть раз на своем веку "раздолье – чистое поле"? Нет, поле как раздолье, на котором можно проскакать, есть представление для него совершенно чуждое: ибо поля, какие он видит, суть маленькие, по большей части усеянные каменьями или пнями, клочки пашни либо сенокоса, окруженные лесом; если же виднеется кое-где чистое гладкое место, то это не раздолье для скакуна, это – трясина, куда не отважится ступить ни лошадь, ни человек. А крестьянин этого края продолжает петь про раздолье – чистое поле, как будто бы он жил на Украине".

Мы можем добавить, что в былинах картин подунавья даже больше, чем поднепровских.

Пусть во многих местах на русской земле, в том числе на Дунае, живут немцы, венгры и другие народы, но русский народ сохранил приметы своей прародины, милые сердцу предания, поклонение к святым отеческим рекам.

Глава 5

РОСЬ (РОСС)

Небольшая река Рось, приток Днепра-Славутича, известна благодаря своему имени. Мало ли притоков у Днепра, а этот особенный.

Рось впадает в Днепр километрах в ста от Киева; в тех местах, что известны как "остров Русский" ("остров Руський"), отождествленный древним летописцем с Русью, Русским государством, Русской землей. Можно сказать, "отсюда есть пошла ЗЕМЛЯ РУССКАЯ". Тут один из центров старой русской культуры, на которых формировалась наша государственность, наша держава Россия. Потому реки с корнем "рос", "рус" для русского народа святые.

Особое звучание Рось (Росс) получила в ходе дискуссий, которые развернулись особенно жарко в XIX веке. Некоторые мыслители предполагали, что от названия этой реки пошло название, самоназвание россы, руссы.

То, что россы и Рось связаны одним именем, сомнений не вызывает. Однако не эта малая река дала имя народу. Автору вообще не известны примеры, когда бы река давала имя народу, какому бы то ни было. А вот от названия народа-племени сплошь и рядом нарекаются страны, горные массивы, долины… Обратное, если и бывает, то редко.

Подтверждает такой вывод и топонимика с многочисленными названиями рек, урочищ, городов, в имени которых есть корень "рос", "рус", "рац", "ross", "rusa". Рек с такими именами много на пространстве от Балтики до Адриатики. Приведем примеры того, как русским народом поименованы реки своим национальным самоназванием.

Во-первых, упомянутая нами река Рось на старых дореволюционных картах писалась с двумя "с", то есть Росс. Понятно, что росс – это и есть русский, если учесть, что старое правописание русский – росс. Рось (Росс) река русских.

Впрочем, наши предки позаботились о широкой вариативности этого имени у рек в местах проживания; настолько широкой, что невозможно опровергать и культовость русских рек, и давность нашего самоназвания, которому не одна тысяча лет. Можно только в очередной раз изумиться, как это последователям норманистов удается забалтывать наших исследователей, а за ними и общественное мнение. Это возможно только до тех пор, пока такие вот авангардные работы откровенно притормаживаются вполне конкретными московскими чиновниками.

Пройдемся по русским речкам.

У Роси есть два притока: Роська и Раставица. Рядом известна река Россава, тоже правый приток Днепра. В верховьях Днепра есть две реки с русским именем Русянка. Одна – приток Мервы, чьи воды текут в Вехру, Сож, Днепр. Приток Вязьмы река Русятка. Существует и левый приток Днепра Россанка.

В правобережной Украине известны: еще одна Россава, Русава, Расовка, Росава, Русова, Рославка, две Россохватки, две Ростовицы, одна Роставица, а еще Расен, Росточин, Россошин. По документам известны реки Ros и Royss. Наконец, в этом же регионе текут реки Росич и Русь.

Чего же боле? Мало? Есть еще река Соленая Россош, Ростоки… Посмотрим на соседние регионы, имеем в наличии реку Росс (Рось) – левый приток Немана. Данная река берет начало из болота – озера Росса, что в Вылковысском уезде Гродненской губернии (дореволюционное администрирование). Здесь и местечко Рось. По свидетельству дореволюционного исследователя Т.Нарбутта, и северный рукав Немана зовется Русью.

В Витебской губернии известно озеро Росица и река того же названия. Тут и селение Росица. Вспомним, что и в Западной Болгарии есть река Росица, за тысячи верст…

Еще севернее есть озеро Роспуда.

В Санкт-Петербургской губернии течет река Росонь (Россонь). Точнее, это рукав реки Луга, что впадает в реку Нарва.

А что же на юге Европы, где русские именуют себя сербами, черногорцами?.. Может быть, они зовут реки "варяжскими", "германскими"? Нет, и тут известно не только княжество Рашка, Расея, но и соответствующие реки протекают. Известна река Рось (Рашко, Расина), упоминаемая в зависимости от происхождения переводчика-географа по-разному, но схоже; приток Моравы.

Есть своя река Раса (Раста) и на Истринском полуострове (в XIX веке территория входила в состав Италии). Многим из этих названий полторы, две и более тысяч лет.

Видим, что не река дает название народу; народ дает имя местности, в том числе и реке. Русский человек может быть москвичом, курянином, киевлянином, но русский он и есть русский, росс.

Русский по крови в силу каких-то политических, религиозных или иных обстоятельств может утратить самоидентификацию, утратить свое самоназвание. Самоназвание может несколько видоизмениться, что видим в Воронежской области, где берега рек, обращенные к русским пограничным селениям, в старину звали "руцкой". Один берег "ногайский", а другой "руцкой". Встречается и фамилия Руцкой. В местном говоре "руцкой" есть русский.

В зарубежье… вопросов с самоидентификацией, с самоназванием еще больше. Но как только русские в России решат вопрос своей самоидентификации и государственности, то и за рубежом вопрос русской самоидентификации пойдет быстрыми шагами.

Днепровская Рось тоже могла потерять свое известное имя. Князь Ярослав Мудрый и его брат князь Мстислав Удалой в 1030 ив 1031 годах бились с поляками и освободили "червенские" города в Галиции, Червонной Руси. Русин (этногафическая группа русских, насильно склоненная латинянами в униатство) из Галиции Ярослав Мудрый переселил в новые места "по реке Рось в городках для защиты земель от степных кочевников". Переселенцы из "червенских городов" стали звать Рось Червленой, реку Белую – Тясмин и так далее. И у запорожских казаков, спустя столетия, в ряде документов встречаем реку Червленую.

На древнерусском языке слово "рос – рось" означает красный, а на южнорусском "червленый" – тоже красный. Вместе с тем звучит уже по-другому.

Может быть, и утратилось бы в данном месте имя Рось, и устоялось бы имя Червленая. Но нашествие монголов просто стерло с лица земли городки переселенцев из Галиции на реке Рось, как и во многих местах по всей Руси. Новые потоки русских-украинцев приходили на берега Роси; снова бежали от работорговцев и опять возвращались. Имя Рось сохранилось до наших дней, как и родственные имена других рек.

У Роси есть сестра Ру (Русь, Рось), русская река, которая ныне носит славное русское имя Волга. Но мы не должны забывать и о древнем названии Волги. Это наши родные реки.