Участник, играющий моего референта, как правило, в спешке забывает взять с собой лист бумаги и вынужден запоминать текст. В свою очередь начальник административного отдела тоже по памяти передает информацию сотруднику отдела и т. д. – до курьера. Все, что говорится игроками, тренер фиксирует на флипчарте. Разумеется, передача информации происходит с существенными искажениями, которые анализируются после завершения игры при коллективном обсуждении.

Чаще всего возникают такие эмоциональные реакции и информационные искажения.

· Руководительницу (тренера) называют "Наша мымра сказала…", "Наша сумасшедшая руководительница опять задала задачу…" и др. Таким образом люди переносят свое отношение к реальному руководителю, который ими управляет в офисе, на героиню тренинга (что вполне нормально).

· Происходит уменьшение информационных единиц до трех – четырех ключевых моментов: что нужно сделать, куда пойти, чтобы забрать текст, и куда его отвезти. Этот факт связан с нашей информационной перегрузкой в реальной работе.

· Меняется адрес, куда нужно поехать по игре. Нередко люди называют стандартные адреса, вроде "улицы Ленина", которая есть в любом городе. Могут быть также указаны улицы, связанные с личным опытом участников, – на которых живут они, их родственники или друзья.

· Имя Юли может поменяться на Татьяну или Елену – имя, в данный момент пришедшее на ум или связанное с личным опытом, который участник комментирует: "Мою жену так зовут".

· Почти всегда утрачивается информация по цвету одежды Юли (несущественная, ситуативная информация).

· Иногда время исполнения задачи сокращается и, например, дается задача: "Сделать как можно быстрее, сегодня привезти презентацию, через четыре часа". Это связано с нашей спешкой и желанием перестраховаться – на всякий случай. В реальном офисе на вопрос подчиненного "Когда это нужно сделать?" руководитель произносит: "Это нужно было сделать вчера!" по нескольку раз в день.

При коллективном обсуждении технологии постановки задачи перед подчиненным и делегирования в данной игровой ситуации формулируются правила:

· Необходимо начинать формулировку задачи с результата и времени, в течение которого ее нужно выполнить. То есть руководительница должна была сказать: "Завтра в 10:15 я выступаю на совете директоров. К этому времени мне нужна готовая презентация".

· Далее нужно сформулировать мотивацию для выполнения задачи: "Слушайте внимательно! Это важно!"

· Затем необходимо обеспечить запись задания: "Возьмите блокнот и ручку, надо будет записать информацию".

· Конечно, по ходу нужно дать возможность сотруднику задать вопросы для уточнения задания: "Какие у вас вопросы? Все понятно?"

· Отлично, если есть возможность получения информации по ходу выполнения задания: "Я буду занята на переговорах с клиентом, но вы можете получить дополнительную информацию у нашего офис-менеджера, если это понадобится".

· Нужно обязательно сформулировать завершающую мотивацию по выполнению задания: "Действуйте! Вы хорошо работаете, мы довольны вашей работой!"

Информация о правилах делегирования

После анализа результатов живой и яркой игры участники самостоятельно читают раздаточный материал с правилами делегирования и подчеркивают те моменты, с которыми они согласны и которые можно внедрить в практику работы.

Затем проводится коллективное обсуждение прочитанного раздаточного материала. Идеи, с которыми слушатели согласны, отмечаются в учебной тетради; позиции, с которыми группа не согласна, разбираются более подробно. В некоторых случаях тренер может предложить учесть всю нормативную информацию по правилам делегирования, особенно если участники являются сотрудниками регламентированной компании. Однако в креативных рекламных компаниях, фирмах, в которых предусмотрен свободный график или имеется виртуальный офис, могут быть приняты другие правила делегирования, которые формулируются по ходу коллективной дискуссии и визуализируются на флипчарте. В любом случае игра запомнится каждому участнику, запустит учебную мотивацию правильного делегирования, и этот навык обязательно проявится в офисе.

Технологичная информация по правилам делегирования представлена ниже (7).

Правила делегирования: что, когда, кому, как?

Что делегировать:

· рутинную работу;

· мелкие, незначительные дела;

· работу, требующую узкой специализации;

· подготовительную работу (например, сбор информации);

· участие в совещаниях, если сотрудник может представить позицию руководителя.

Нежелательно делегировать:

· управленческие функции (определение политики предприятия, решение стратегических задач, постановку целей, контроль результатов, руководство сотрудниками);

· задачи высокой степени риска;

· нестандартные задачи;

· актуальные срочные дела, не оставляющие времени для объяснения и проверки;

· задачи доверительного характера.

Когда делегировать:

· при повышении сотрудника в должности;

· при приеме нового сотрудника, имеющего соответствующую специализацию;

· в случае проблемных или кризисных ситуаций, когда вам нужно переключиться на решение важных проблем;

· при появлении новых сфер деятельности, соответствующих специальности сотрудника.

Кому делегировать:

· сотрудникам, находящимся в непосредственном подчинении;

· сотрудникам, имеющим соответствующую специализацию;

· способным сотрудникам;

· сотрудникам, имеющим свободное время;

· сотрудникам, которые хотят выполнить трудные или дополнительные задачи;

· сотрудникам с учетом их мотивации;

· сотрудникам, нуждающимся в приобретении опыта;

· сотрудникам, которых нужно проверить.

Как делегировать:

· крупные и важные задачи – в приказном порядке, лучше – в письменном виде;

· новые и сложные задачи – пятиступенчатым методом:

· мотивируйте сотрудник а;

· объясните задачу;

· расскажите (покажите), как делать;

· скажите о способах контроля, коррекции и оценки;

· установите сроки и делегируйте;

· заблаговременно, сразу после составления плана;

· объясняя смысл и значение задачи;

· объясняя всю задачу целиком, а не частями;

· объясняя, идет ли речь об отдельном случае или о постоянном выполнении данной задачи;

· поручая однородные задачи одному и тому же сотруднику;

· не поручая одну и ту же работу двум разным сотрудникам, не знающим об этом (если нет политической цели);

· с передачей полной инструкции, как это выполнить;

· предоставляя сотруднику возможность повышения квалификации;

· обеспечивая сотруднику доступ к необходимой информации;

· избегая слишком частого контроля, чтобы не перечеркивать делегирование;

· не забывая советовать и рекомендовать при необходимости;

· требуя отчеты о проделанной работе;

· контролируя конечные результаты;

· хваля за успехи, критикуя за ошибки.

Формирование навыка самоменеджмента и делегирования

Для формирования навыка самоменеджмента и делегирования тренер предлагает участникам написать план рабочего дня, который наступит после окончания тренинга. План составляется с учетом принципа блочности (разделения дня на три блока: начало дня, середина дня и завершение рабочего дня), а также правил позитивного начала дня, важных дел – на свежую голову, согласования совместных задач, делегирования, устранения поглотителей и др. (7, 10).

Пример плана рабочего дня приведен ниже (это структура плана, без учета специфики работы).

Организация рабочего дня

Начало дня:

· позитивное настроение утром;

· на работу – без спешки;

· начало работы в одно и то же время (если рабочий день начинается в 9:00, лучше прийти на работу в 8:50);

· перед началом рабочего просмотреть план, составленный накануне;

· начинать с важных дел – без раскачки;

· делегировать;

· согласовать свои дела с секретарем, подчиненными, коллегами;

· не забывать про важные дела, чтобы их не поглотили мелкие.

Основная часть дня:

· хорошо подготавливать свои дела;

· установить реальные сроки и удобное время;

· доводить начатые дела до конца;

· избегать незапланированных, импульсивных действий;

· соблюдать размеренный темп;

· завершить начатое дело, чтобы не адаптироваться к нему вновь;

· использовать время без помех – "закрытый час" (в спокойные периоды делайте важные дела, в суматошные – мелкие дела);

· обязательно иметь обеденный перерыв;

· контролировать время и планы в течение дня.

Завершение дня:

· закончить несделанное;

· контроль результатов дня;

· проконтролировать делегированные дела;

· составить план на следующий день;

· запланировать домашние дела и общение с близкими;

· домой – с хорошим настроением!

Перенос навыка самоменеджмента и делегирования в рабочий процесс происходит после завершения тренинга, на следующий день. Я всегда рекомендую брать на работу учебную тетрадь, в которой были сделаны записи и пометки на тренинге по тайм-менеджменту. В этом смысле учебная тетрадь выступает "якорем" для памяти слушателя.

Участник приезжает на работу, открывает рабочую тетрадь и буквально по шагу строит свой рабочий день: сначала план, потом важные дела и делегирование, потом обед и устранение поглотителей, в завершение дня – контроль сделанного и делегированного и перенос несделанного на следующий день. Важно, чтобы в течение нескольких недель навык самоменеджента тренировался каждый день на рабочем месте, тогда возникнет привычка эффективно планировать рабочее время и вовремя уходить с работы.

Для переноса навыка участник тренинга, а теперь сотрудник, может предпринять такие действия.

· Преодолевать внешние и внутренние барьеры начала дня, делегирования, "закрытого часа" и т. п.

· Научиться самодисциплине и самомотивации контроля за рабочим и жизненным временем.

· Проводить регулярны й контроль времени с помощью фотографии рабочего дня (листка по учету времени).

· Заразить кого-то из коллег или подчиненных философией тайм-менеджмента.

· Получать дополнительную информацию от тренера по возникающим вопросам (в течение периода до полутора месяцев по телефону или электронной почте).

В некоторых случаях по предложению участника тренер может приехать в офис для осуществления наблюдения за контролем рабочего времени и дополнительной консультации по переносу и внедрению навыка самоменеджмента и делегирования в реальный рабочий процесс. Такой выезд очень помогает поддержать результаты, полученные на тренинге.

Кроме того, с целью облегчения переноса навыка самоменеджмента и делегирования в конце тренинга проводится мозговая атака для формулирования корпоративного стандарта по тайм-менеджменту (см. раздел "Обучение действием").

Визуализация на тренинге

Способы схематизации содержания дискуссий разработаны в конце прошлого века Московским методологическим кружком и в ходе Больших организационно-деятельностных игр (46). Несмотря на то что на тренинге термин "схематизация" перешел в термин "визуализация", его основная цель осталась прежней: кратко, лаконично и строго по существу отразить, зафиксировать логику дискуссии, обсуждения и решения задачи. Также цель визуализации состоит в том, чтобы транслировать сложное содержание оперативными, простыми и в то же время информационно емкими способами.

Кроме того, с помощью визуализации достигаются следующие цели.

· Организовать у слушателей единое понимание содержания обсуждения, поскольку рисунки и схемы понимаются людьми одинаковым образом.

· Зафиксировать на листах флипчарта малую историю движения обсуждения – с чего начали, что было в ходе обсуждения и к каким выводам и результатам пришли.

· Ускорить динамику обсуждения и создать многомерность дискуссии с помощью не только аудиальных коммуникаций, но и визуальных средств общения.

Все тренеры активно пользуются визуализацией, я тоже. К визуализации я отношу презентации, заранее подготовленные к тренингу, "живые", спонтанные, ситуативные схемы, которые появляются на флипчарте за несколько минут перед занятием и в ходе дискуссий на тренинге.

При всей полезности визуализаций, рисунков и схем следует стремиться к максимальной изобразительности и минимальному текстовому наполнению картинки. Иными словами, чем больше крупного рисунка и меньше мелкого текста, тем лучше! Несмотря на это условие, визуальные материалы к тренингу должны быть максимально информативными.

В качестве примеров визуализаций, заранее подготовленных к тренингам, я приведу следующие: "Лестницу менеджера", "Ромашку Assessment Center" и "Яйцо". Как примеры ситуативных схематизаций я вы брала схемы "Два вида конфликта", "Динамика конфликта" и "Уровни коммуникаций в конфликтной ситуации".

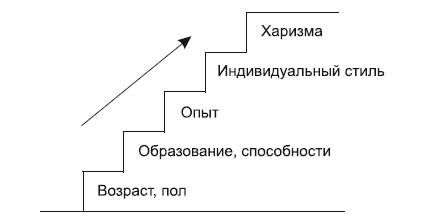

Визуализация "Лестница менеджера" (рис. 2) была разработана мной больше 10 лет назад и часто используется на тренингах "Управление персоналом", "Личная эффективность", "Мотивация персонала", "Оценка персонала" и др. На визуализации показано, как руководитель, специалист идет по ступенькам вверх, к успеху (движение вверх иллюстрируется стрелкой, возникающей на презентации не сразу, а постепенно, с мультипликационным эффектом). Лестница состоит из пяти ступеней, каждая из которых обозначена и открывается вовнутрь после клика: возраст и пол, образование и способности, опыт, индивидуальный стиль в управлении и профессии, харизма. Последовательность ступеней не случайна: чем выше ступень, тем большее значение данный фактор имеет для достижения успеха в работе руководителя и специалиста.

С такой презентацией можно работать в течение всего тренинг- дня, дополняя ее ситуативными схемами на флипчарте, возникающими по ходу обсуждений. В процессе обучения каждый фактор успеха (ступени "Лестницы менеджера") прорабатывается подробно: с раздаточным материалом, анализом кейсов, проигрыванием упражнений и деловых игр, тестированием участников, дискуссиями, рекомендациями тренера, выводами и принятием решений каждым участником относительно повышения собственной эффективности. Особенно подробно прорабатываются такие факторы, как индивидуальный стиль в управлении и профессии и харизма как фактор управления.

Рис. 2. "Лестница менеджера"

Визуализация "Ромашка Assessment Center" (рис. 3) разработана мной несколько лет назад и используется на тренингах по оценке персонала. На лепестках ромашки отражены такие методы оценки, как анализ документов и биографических фактов, экспресс-диагностика, собеседование, самопрезентация кандидата, контент-анализ речи кандидата, экспер тная оценка, кейсовый ряд, психологическое тестирование, диагностические игры и оценка эффективности работы сотрудника в испытательный срок.

Кроме яркого растительного и оптимистичного рисунка, взятого из отечественной флоры, в ромашке заложено несколько важных смыслов:

· Принцип системной, комплексной оценки кандидата (сотрудника), повышающий валидность оценки.

· Принцип взаимодополняемости методов оценки и подбор их под компетенции кандидата (сотрудника). Данный принцип звучит так: "Какими методами – какую компетенцию оцениваем".

· Принцип учета таких внешних факторов оценки, как должность и статус кандидата (сотрудника), наличие времени и информации. Данный принцип я формулирую так: "В зависимости от того, какого кандидата или сотрудника мы оцениваем и сколько времени мы имеем для оценки, мы выбираем те методы оценки (лепестки ромашки), которые нам необходимы. Например, если оценке подлежит финансовый директор, то будут использованы все методы оценки, но если перед нами клининг-менеджер, то достаточно будет оценить его с помощью первых трех методов.

Рис. 3. Визуализация "Ромашка Assessment Center"

Визуализация "Яйцо" (рис. 4) используется мной почти 20 лет на тренингах по тайм-менеджменту и стресс-менеджменту. Данная презентация возникает постепенно: сначала появляется фигурка человека, затем она отодвигается влево и структурируется по пяти уровням: организм, бессознательное, чувства и эмоции, интеллект и дух.