...

Для скрининговых исследований рекомендуется использовать Определитель аддикции упражнений (EAI – Exercise Addiction Inventory) (Griffiths, Szabo, Terry, 2005). созданный на основе шести компонентов аддикции. Также используется Опросник подшкалы самоотвращения (Self Loathing Sub Scale (SLSS) Questionnaire), разработанный А. Йейтсом с коллегами (Draeger, Yates, Crowell, 2005; Yates, et al., 1999). Для более углубленной диагностики спортивной аддикции используются Опросник аддикции упражнений (EDO – Exercise Dependence Questionnaire), Шкала пристрастия к тренировкам (CES – Commitment to Exercise Scale) и др.

Егоров А. Ю.

Глава 11. Лень и леность

Как уже говорилось, у большинства людей отношение к труду положительное. Однако некоторая часть людей отлынивают от трудовой деятельности (так называемые тунеядцы). Но понятие лени связано не только с этими людьми, но и с теми, кто ходит на работу, выполняет те или иные поручения. При этом представления о лености того или другого человека весьма субъективны. Например, трудоголикам, вкалывающим с утра до вечера, нормальные работники кажутся лентяями, лодырями. Отсутствие работы воспринимается трудоголиком как безделье и лень. Так что же такое лень – реальность или очередной миф?

11.1. Что понимают под ленью?

Лень является противоположностью таких качеств человека, как трудолюбие, усердие. Синомичны лени – праздность, тунеядство. В различных словарях, как пишет Т. В. Понарядова (1996), лень (леность) определяется сходным образом: в Словаре древнерусского языка – как нерадение, беспечность; в Словаре русского языка XI-XVII веков – как отсутствие желания; в Словаре В. И. Даля – как неохота работать, отвращение от труда, от дела, занятий, как наклонность к праздности, тунеядству; Д. Н. Ушаков рассматривает лень как отсутствие желания выполнять работу, а С. И. Ожегов пишет, что лень – это отсутствие желания действовать, работать, любовь к безделью. Сходные определения лени даются и в зарубежных словарях. Так, Оксфордский толковый словарь английского языка Хорнби трактует лень как нежелание работать или быть активным, делать как можно меньше, не затрачивать много энергии, демонстрировать недостаточные усилия.

Лень в Психологическом словаре для родителей (1996) определяется как немотивированное уклонение ребенка от поручений. Там же говорится о ленивых детях, которые "не выполняют доступных их возрасту действий самообслуживания, не помогают родителям по хозяйству и т. п. В школьном возрасте лень проявляется в пассивном отношении к учебе, когда ребенок выполнению учебных заданий предпочитает игры, прогулки или даже бесцельное времяпрепровождение. В дальнейшем он стремится уклониться от трудовой деятельности, так как он не привык трудиться и считает любую работу неприятным занятием" (С. 53).

Важно отметить, что в этих определениях лени можно выделить два аспекта: как мотивационное состояние и как свойство личности (любовь к безделью, наклонность к праздности, тунеядству).

Д. А. Богданова (2004) дает расширенное определение: "Лень – это реакция личности на несоответствие требований ситуации, деятельности субъективному смыслу этих требований, ситуаций, своей роли в ситуации, внешне проявляющаяся как отказ или уклонение от этой деятельности, взаимодействия с ситуацией, а внутренне – как переживание невозможности установить требуемое соответствие вследствие нарушения или недостаточной информированности механизмов саморегуляции" (С. 457-458). Это определение слишком сложное, а главное – под него можно подвести любой отказ от деятельности, обусловленный плохой информированностью человека о ее сути.

Е. Л. Михайлова (2005, 2007) выделяет три компонента лени (в отношении учебной деятельности):

1) мотивационный компонент: отсутствие мотивации или слабая мотивация к учебной деятельности;

2) поведенческий компонент: невыполнение необходимой деятельности;

3) эмоциональный компонент: равнодушие или положительные эмоции по поводу невыполнения требований в учебной деятельности.

Различное отношение к лени. Можно выделить четыре подхода к лени: отрицательное, положительное (защитный механизм), как к болезни и как к мифу.

С давних пор отношение к лени было сугубо отрицательным. А с появлением христианства лень была названа грехом. В Средневековье она рассматривалась как зло, а в последующие столетия – как отрицательная черта характера. Одни считают, что это недостаток, с которым нужно бороться, другие рассматривают лень как незначительную слабость, которую время от времени можно себе позволить.

Есть и такие мнения, согласно которым лень является двигателем прогресса, без нее не было бы никаких открытий (см., например, "Полезная лень…", 2002). Лень, проявляемая в некоторые моменты жизни, считают некоторые авторы, необходима для отдыха. Поэтому М. Берендеева (2004) полагает, что лень является защитной реакцией организма, когда человек много работает, – организм сам начинает отказываться от работы (наблюдается у трудоголиков). М. Берендеева указывает и другую причину появления лени: когда на человека оказывается сильное давление (со стороны родителей, начальства), подавляющее его волю, желание, – тогда лень является защитой от психотравмирующих факторов.

Д. А. Богданова (2005) выявила, что подростки двояко относятся к лени: одни считают ее символом свободы и умиротворенного счастья, другие – искушением, слабостью, приводящим к гибели личности, а третьи – повседневной неизбежностью, не требующей ни вмешательств, ни поощрений. Для ряда подростков лень – это способ расслабления, омрачаемый муками совести.

В медицине лень рассматривается как многообразное, с не до конца выясненной этиологией заболевание. Выделяют три ее разновидности:

1) лень здоровая; она эпизодически поражает все население. Основной симптом – спячка, длящаяся от 12 часов и больше;

2) лень нездоровая, которая может перетекать из здоровой лени, но может возникать как самостоятельное заболевание. Страдающий нездоровой ленью полностью не адекватен окружающей действительности. Поведение такого больного приобретает циклически-агрессивный характер. Этот вид лени практически не поддается лечению;

3) лень хроническая; это конечная стадия нездоровой лени. У больных выражено стремление заставлять что-то делать других, велика страсть к сочинительству.

...

На вопрос: "На ваш взгляд, лень – качество отрицательное или положительное?" 60% опрошенных независимо от своей половой принадлежности ответили, что отрицательное, 20% – что положительное, остальные нашли его как положительным, так и отрицательным. Отрицательным качеством считают ее в основном люди до 30 лет, т. е. в возрасте, когда делается карьера и требуется активность. Ленивыми считают себя 1/3 опрошенных, мужчины с небольшим перевесом, среди остальных 1/3 – не ленивые (таких поровну мужчин и женщин) и 1/3 – и да и нет. По социальному статусу самый неленивый народ – служащие. Возрастной ценз одинаков для всех лентяев. Ругают себя за лень и борются с ней 70% респондентов, журят иногда – 8%, остальные благосклонны к своей слабости, особенно мужчины. Ругают себя за лень, как правило, до 30 лет, потом успокаиваются, особенно после 50 лет.

Лукьянова А. И. 2010. С. 172.

Наконец, существует точка зрения, что лень – это миф (Левин М., 2006). Мел Левин утверждает, что человеку не присуще такое качество, как лень. Те, кого называют лентяями, страдают от дисфункции нейроразвития, такими как нарушение памяти, речи, внимания, моторики. Он выделяет восемь общих форм нарушения нейроразвития, которые отрицательно сказываются на активности человека: языковые дисфункции, дезорганизованность, недостаточный уровень умственной энергии, чрезмерная общительность, слабость управления продуктивной деятельностью, недостаточное развитие памяти, неэффективность моторных действий, недостаточные способности восприятия и генерирования идей. Кроме того, Левин отмечает роль родителей и педагогов, которые должны приучать детей к постоянному труду.

Надо, однако, отметить, что М. Левин в качестве критерия лени взял обывательское представление о ней: добился человек результата, продуктивен он или нет. Если нет, значит, он ленивый. Поэтому вся книга Мела Левина, педиатра по профессии, написанная в стиле беллетристики, посвящена не разоблачению мифа о лени как природного качества человека, а объяснению психопатологических и психопедагогических причин низкой продуктивности в какой-либо деятельности детей.

11.2. Леность как личностное качество и факторы ее формирования

Следует различать лень как ситуативное проявление и как постоянное проявление, характеризующее наличие ее как личностное качество.

Ситуативное проявление лени, как показано Д. А. Богдановой (2005), определяется следующими ситуациями: отсутствием настроения; скукой; усталостью; болезнью; сонливостью; голодом; неинтересным, бессмысленным, неопределенным или трудным делом; перегрузками; внешним давлением; недостатком возможностей.

Причиной лености как личностного свойства обычно считается неправильное воспитание, когда у ребенка не формируется положительное отношение к труду, а, наоборот, вырабатывается потребительское отношение. Лень может развиваться и тогда, когда на ребенка возлагаются непосильные обязанности; ребенок убеждается, что с работой ему все равно не справиться, и поэтому либо стремится ее избежать, либо делает ее кое-как. То же будет, если цель ребенку неясна.

Однако, как уже говорилось выше (М. Левин), лень может быть обусловлена дисфункциями в развитии психических процессов, т. е. не только внешними, социальными факторами, но и внутренними. По мнению И. И. Дудкина (1991), лень обусловлена и биологическими факторами.

Изучение этого вопроса психологами явно отстает от запросов педагогики и психологии развития. Можно указать лишь на одну монографию, посвященную проблеме лени: Понарядова Т. В. Лень: причины, признаки, преодоление. М., 1996. Автор выявила, что провоцировать и углублять лень может высокий уровень личностной и ситуативной тревожности.

Ю. С. Ошемкова (2004) полагает, что лень у молодых людей является следствием отсутствия экзистенциальной мотивации. Автор полагает, что бытующее представление о лени как слабом развитии волевой сферы человека может быть расширено и пониматься как приверженность одним и тем же стереотипам в отсутствие изменений и развития. Такая интерпретация лени, по мнению Ю. С. Ошемковой, позволяет непосредственно противопоставить ее понятию самореализации: реализует себя не тот, кто постоянно делает одно и то же, а лишь тот, кто непрерывно развивается, движется вперед, что возможно только при наличии экзистенциальной мотивации. Отсюда борьба с ленью должна решаться путем психотерапии аутентификации, в ходе которой психолог помогает человеку освободиться от навязываемых ему обществом стереотипов и обрести подлинную экзистенциальную мотивацию – раскрыть неповторимость своей личности.

По данным Е. Л. Михайловой (2005), ленивые студенты отличались от трудолюбивых низким уровнем развития волевой регуляции (им сложнее довести начатое дело до конца, у них хуже сформировано умение планировать, распределять нагрузку), низким желанием учиться.

...

Чтобы научиться трудолюбию, нужны три года; чтобы научиться лени – только три дня.

Китайская пословица

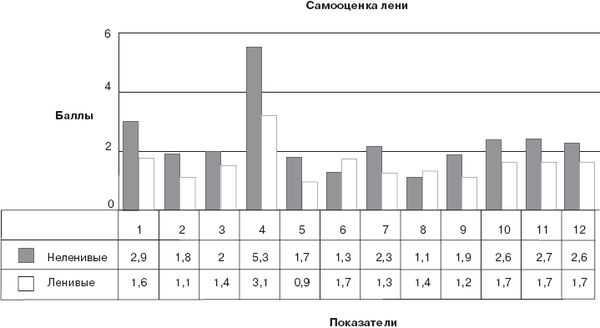

Н. Боровская (2007), разделив учащихся по самооценке и экспертной оценке учителей на ленивых и неленивых, обнаружила следующие различия между ними. Для ленивых по сравнению с неленивыми более характерны следующие тенденции: низкая самооценка настойчивости; выраженное стремление к избеганию неудачи; низкая саморегуляция в учебной деятельности; слабая нервная система; преобладание торможения по внутреннему балансу (последняя типологическая особенность свидетельствует о слабо выраженной потребности в активности); более низкая учебная мотивация (направленность на знания и отметку). Соответственно для неленивых более характерны: высокая самооценка настойчивости; высокий мотив достижения; высокая саморегуляция в учебной деятельности; большая сила нервной системы; преобладание возбуждения по внутреннему балансу (что свидетельствует о высокой потребности в активности); более высокая учебная мотивация (направленность на знания и отметку) и мотивация успеха – рис. 11.1.

Таким образом, эти данные показывают, что так называемая лень зависит и от мотивации, и от "силы воли", которые определяются наличием таких природных задатков, как сильная или слабая нервная система, преобладанием возбуждения или торможения по внутреннему балансу (выраженностью потребности в активности).

...

Надо предостеречь учителей и родителей от ложного понимания лени. Нельзя считать ленью нежелание ребенка учиться, если это связано с возникновением какой-либо болезни. <…> Часты случаи, когда родители и учителя побуждают длительно болевшего ребенка побыстрее ликвидировать свое отставание в учебе. Они не пони мают того, что организм ребенка ослаблен болезнью, ему трудны сразу большие нагрузки, нужно время для полного восстановления сил. Напротив, отставание такого ребенка в учебе взрослые нередко ложно связывают с развившейся от безделья ленью. <…>

Нередко ленивыми считают детей, стремящихся больше бывать на улице и чаще общаться со сверстниками. О распространенности подобной оценки свидетельствует обследование многих <…> школьников различных классов. Оно было проведено в середине 1980-х годов сотрудниками кафедр педагогики и психологии Московского педагогического университета. В числе методов изучения школьников было анкетирование. Один из вопросов звучал так: "Что ты хотел бы делать в свободное время?" Преобладающий ответ: "Гулять". Учителя школ объяснили такой ответ по преимуществу леностью <…> учащихся, их незаинтересованностью "серьезными" учебными предметами. Однако изучение режима дня этих школьников и беседы с ними показали, что налицо неумение детей и подростков быстро решать учебные задачи, а также перегрузка домашними заданиями почти по всем школьным дисциплинам. Следствием этого являлось длительное нахождение в помещении, нехватка свежего воздуха и движений. Таким образом, не удовлетворялась важнейшая потребность людей в физической активности. Поэтому указанное поведение детей следует считать вполне обоснованным и справедливым. К тому же дефицит общения со сверстниками тоже крайне неблагоприятно влияет на психику школьников, особенно подростков. Ведь у последних общение является ведущей деятельностью.

Мы не можем также считать ленивым ребенка, не знающего, зачем, почему и как ему надо заниматься каким-либо делом. Например, многие школьники уклоняются от систематического выполнения поручений родителей по дому. Это часто происходит, потому что школьники не понимают, почему именно они должны что-либо делать в семье. И считают эти поручения капризом взрослых, ненужным бременем, отвлекающим их от интересных дел. <…>

У младших школьников мы чаще имеем дело не с ленью, а с неорганизованностью. <…>

Среди учителей распространено мнение, что отсутствие настойчивости вызвано малой активностью ученика, его ленью. Это утверждение верно только относительно части ненастойчивых учащихся. Среди этой категории лиц много и активных, деятельных учащихся, но избегающих под разными предлогами трудной и продолжительной работы. Такие школьники напоминают попрыгунью-Стрекозу из басни И. А. Крылова, которая "лето целое пропела". Это люди с легким характером, нередко приятные в общении, но не обязательные.

Однако отмечается немало школьников исполнительных и прилежных, но отступающих перед возникающими или только кажущимися трудностями, т. е. склонных к фрустрации. Они привыкли выполнять учебные задания с наскока, а встретившись с затруднениями, легко впадают в панику, высказывают неверие в свои силы.

Степанов В. Г. 1997. С. 154-156, 180-181.

Рис. 11.1. Различия между ленивыми и неленивыми по личностным и индивидным особенностям

1 – настойчивость; 2 – сила нервной системы; 3 – "внутренний" баланс; 4 – "внешний" баланс; 5 – подвижность; 6 – инертность; 7 – мотивация на достижение успеха; 8 – мотивация избегания неудачи; 9 – направленность на отметку; 10 – направленность на знания; 11 – саморегуляция учебной деятельности; 12 – саморегуляция развлекательной деятельности

11.3. Прокрастинация, или "Завтра, завтра, не сегодня"

Прокрастинация (от лат. pro – вместо, впереди и crastinus – завтрашний) означает склонность к постоянному откладыванию "на потом" неприятных дел.

Конечно, каждый человек хотя бы раз в жизни отказывался от быстрых действий и откладывал их, особенно когда надо было делать что-либо под принуждением или под давлением обстоятельств или же когда были сомнения в нужности и полезности задуманного. Но при прокрастинации человек медлит даже тогда, когда на 100% уверен в необходимости действий. И у него нет никаких сомнений в том, что это нужно, полезно, необходимо и задуманное должно было сделано "еще вчера". Но он сознательно откладывает намеченное дело, несмотря на то что это повлечет за собой определенные проблемы и осложнения.

То есть у человека имеются желание и четкое видение конкретных шагов к цели, но он все равно сидит и ждет у моря погоды. При этом он может выполнять малые и незначительные дела, которым придает большую значимость, чем действительно важному.

По данным психологов, устойчивая прокрастинация имеется у 15-25% людей. Причем, как показано в лонгитюдном исследовании, за последние 25 лет уровень прокрастинации у населения повысился (Kachgal et al., 2001).