Для Толстого, прошедшего этот путь, большим контекстом стала сама жизнь и все то, что переживается больше, чем жизнь: "Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее чем когда-нибудь всё осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня. И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни".

Соприкоснувшись с трансперсональным измерением, мы остаемся свободны: оставаться с пустотой, заполняя ее чем попало, или осознанно вносить в свою жизнь нечто, что позволит выйти нам за пределы себя и пережить исполненность через соединение персональной воли с трансперсональной. На западном пути это выражается христианским "и да будет воля Твоя, а не моя", на восточном – "мы сами должны пройти по пути, но Будды явственно укажут его".

Трансперсональное развитие

Не стоит думать, что получить трансперсональный опыт можно только через борьбу с кризисом или что это доступно Льву Николаевичу одному и еще нескольким великим писателям, художникам или святым. Джон Ферман приводит данные по опросам общественного мнения в США, в ходе которых около 35 % респондентов сообщили о том, что в их жизни был трансперсональный опыт в том или ином виде. Большинство описывало его как чувство глубокой умиротворенности, уверенности, что все будет хорошо, чувства собственной потребности участвовать в жизни других, убеждения в том, что любовь стоит в центре всего и т. д.

Трансперсональный опыт знаком каждому – или почти каждому – из нас. В общем виде он переживается как нечто более глубокое, чем наша обыденная жизнь. Нечто одновременно очень простое и при этом сложно описываемое. Часто подходящие слова находятся сильно позже, когда мы начинаем осмыслять то, что произошло. Потому такие переживания называют "тонкими", и потому их так легко обесценить или посчитать иллюзорными.

Но из-за их природы, из-за того, что они дают нам ощущение исполненности, многие осознанно стремятся пережить их вновь и вновь, перестраивая всю свою жизнь таким образом, чтобы она была направлена только на трансперсональные переживания. Одновременно это сопровождается тем, что эти люди как бы отворачиваются от своего персонального развития и от участия в мире. И здесь уже мир вокруг нас начинает казаться иллюзией, в противовес "настоящему" высшему миру, к которому доступ простые смертные не имеют. Если к этому моменту времени личность недостаточно развита, а персональное измерение недостаточно интегрировано, персональное могут начать попросту игнорировать.

Часто случается так, что в стремлении к трансперсональному измерению возникает еще больший дисбаланс, и человек развивает преимущественно ту модальность, в которой ему проще пережить духовное и с которой он начинает идентифицироваться. Например, это могут быть чувства, и тогда их развивают и направляют на духовное, забывая про тело и мышление. И – да – таким образом достигают очень сильных экстатических переживаний, не сравнимых по ощущениям ни с чем другим.

Или же, например, это может быть разум, и тогда человек практикует концентрации и осознанность, исключая из своей жизни или частично игнорируя свое тело. И – опять же да – достигает с большой частотой переживания большой ясности, свободы и слитости с миром.

В общем и целом, здесь нет ничего плохого, если мы говорим о развитии тех или иных навыков, позволяющих нам обращаться к духовному измерению. Опасность возникает, если мы имеем также ошибочную установку, что такие переживания можно сделать постоянными. Не интегрировать, к примеру, состояние просветленности в свою жизнь, а сделать всю свою жизнь этим состоянием.

Ассаджиоли (как и Франкл, но с другим смыслом) использует по отношению к человеку метафору самолета: мы можем взлететь в воздух и увидеть вершину горы, но мы не можем оставаться в воздухе бесконечно долго, и мы вынужденно идем на посадку. Это не делает наше переживание вершины горы менее значимым, наоборот: так мы можем удостовериться, что она существует.

Если мы упражняемся в концентрации и созерцании, в чувствовании или телесных практиках, направляя наше развитие к все более чистому, более полному духовному опыту, мы сталкиваемся с тем, что, получая этот опыт, с каждым разом все интенсивнее, мы не менее интенсивно ощущаем, насколько он остается далеким от нашей обыденной жизни. Ощущение того, что до этих переживаний рукой подать, как было, так и остается, но само "расстояние" не меняется. Каждый раз мы соприкасаемся с тем, что за пределами нас, – и оно всегда где-то там. С этим осознанием приходит другой кризис – кризис дуальности (the crisis of duality), как осознание того, что существует барьер между нашей обыденной жизнью и духовным измерением, который не позволяет объединить эти две сферы в одну.

Как и любой другой кризис, при правильной постановке вопроса он становится в большей степени возможностью для нашего развития. Духовное развитие, на котором мы делали акцент, пока не столкнулись с этим кризисом, было не бессмысленным, но теперь настало время заняться своим персональным измерением. Мы научились в той или иной модальности контактировать со своей глубокой внутренней сущностью, и теперь можем научиться действовать вовне соответствующим образом.

Джон Ферман приводит притчу о мистике, который достиг большой чистоты в своем переживании любви. Чем больше он отдавал любви Богу, тем ближе он становился по отношению к нему. Но однажды он услышал, как Бог сказал ему, что вся эта любовь на самом деле – любовь Бога, которую мистик ему все это время отражал, что Богу любовь мистика не нужна, но нужна людям вокруг него. И теперь, когда он научился получать ее, важно научиться ее отдавать тем, кто не может по какой-то причине получить ее напрямую от Бога сам.

Таким образом, персональный и трансперсональный векторы развития сходятся в том, что разрешение кризиса в обоих случаях заключается в установлении новых отношений с миром. Принципиальная разница же остается в том, что персональной развитие – это прямой результат нашего осознанного выбора, непосредственное следствие цепочки наших действий, которые мы все более в силах осуществлять в ходе разотождествления и "центрирования" на себе как Я.

Трансперсональное же развитие происходит несколько иначе. Мы можем направлять энергии высшего бессознательного и делать их проявление более ощутимым в своей жизни – но только когда мы получаем к ним доступ. А когда мы его получим, как, при каких условиях или в связи с какими обстоятельствами мы услышим призыв Самости – мы не определяем и не контролируем. Но мы можем быть уверены, что если мы создадим для этого условия, то это обязательно когда-то произойдет: "ищите, и найдете; стучите, и отворят вам". И это то, что мы действительно можем и то, что на самом деле контролируем в своей жизни.

Персональный психосинтез

Поскольку Самость пронизывает все слои нашей психики, и в различные моменты нашей жизни может призывать нас и к персональному, и к духовному развитию, то для понимания того, на каком уровне и в каком измерении происходит работа над установлением отношений с Самостью, выделяют два условных направления работы: персональный и трансперсональный психосинтез (the personal and transpersonal psychosynthesis).

Если мы работаем в области низшего и среднего бессознательного, мы имеем дело с персональным психосинтезом. Разумеется, редко какая работа не включает все слои нашей психики, и в персональном психосинтезе нам приходится интегрировать и содержание высшего бессознательного – в частности, при работе с ранней детской травмой мы получаем доступ и к травматическим переживаниям, и к своим скрытым качествам и талантам.

Персональный психосинтез не обязательно включает в себя психотерапию, коучинг, обучение или целенаправленный тренинг навыков. Определенная переработка бессознательного материала и личностное развитие происходит и в обыденной жизни, когда мы сталкиваемся с трудностями и как-то их преодолеваем, вступаем в различные отношения, получаем обратную связь о себе и как-то с ней соотносимся. Наша жизнь достаточно терапевтична сама по себе. В то же время, осознанная работа со специалистом помогает сделать этот процесс более эффективным, сэкономив время и усилия.

Работа может происходить самым различным образом и включать множество разработанных разными школами способов исследовать себя и свое бессознательное. И – каким бы путем мы ни шли – мы рано или поздно выходим на глубокий уровень, где встречаем наши травмы, чувства вины или стыда, сценарии, которые разыгрываются в нашей жизни, и которые мы обычно не осознаем, страдание и ярость, разрушающие нас паттерны поведения, зависимости и многое другое.

В зависимости от того, с чем мы сталкиваемся внутри себя, персональный психосинтез может быть более или менее длительным процессом – но он в любом случае занимает достаточно большое время и включает в себя несколько принципиально важных моментов:

1. Осознание того, как и в связи с чем в нашей повседневной жизни проявляются те чувства и паттерны, которые мы в себе обнаружили.

А также понимание стратегий выживания, которые скрывают от нас разрушительный эффект этих паттернов.

2. Принятие того факта, что наше поведение не изменится просто так и не исчезнет само по себе. Трансформация требует времени и сил, и важно не ограничивать себя во времени и давать себе отдых при необходимости.

3. Исследование и принятие чувств и мыслей, связанных с нашим травматичным опытом, действительно очень важно.

4. Все это происходит в ходе нашей самой обычной жизни и позволяет нам актуализировать наш потенциал в мире, проявить себя.

В ходе персонального психосинтеза, пусть мы и исследуем преимущественно низшее бессознательное, в нас появляются тенденции, которые ослабляют наши внутренние конфликты, разгружают нас эмоционально, дают чувство освобождения, снижают самокритику, повышают принятие себя и чувство, что мы несем ответственность за свою жизнь. Качества, к которым мы получаем доступ, относятся к сфере высшего бессознательного: это спонтанность, креативность, свобода, уверенность в себе.

Трансперсональный психосинтез

Если персональный психосинтез занимается, в основном, низшим и средним бессознательным и их интеграцией в целостную личность человека, то трансперсональный психосинтез обращен к высшему бессознательному. Он тоже часто происходит спонтанно, без нашего сознательного участия в процессе. Маслоу называл это пиковыми переживаниями (the peak experiences) – внезапным ощущением интенсивного счастья, исполненности и ясности, единства всех вещей.

Прикосновение к содержанию высшего бессознательного также происходит и более "плавно", например, когда мы воспринимаем произведение искусства, молимся или медитируем, или общаемся с партнером не на поверхностном, а на глубоком уровне. Тогда трансперсональные качества вливаются в нашу жизнь естественным образом, мы становимся более сострадательными, мудрыми, принимающими.

Но бывает и так, что трансперсональный опыт сложно интегрировать: например, становясь более сострадательными, мы одновременно начинаем лучше видеть в себе ярость или желание кому-то отомстить, ярко вспоминаем прошлые ошибки, за которые раскаиваемся. Если пользоваться метафорой Ассаджиоли, прилив сменяется отливом, и мы начинаем видеть весь тот мусор, что скрывала вода.

Происходит определенная индукция низшего бессознательного материала, связанного с качествами, которые мы обнаружили в высшем бессознательном. В этом проявляется какая-то естественная тенденция к целостности: если мы осознаем один полюс, нам открывается и второй. При этом то, что открывается в низшем бессознательном, часто имеет тенденцию обесценивать или перечеркивать трансперсональные переживания. И в эти моменты трансперсональный психосинтез обязательно включает в себя работу с низшим бессознательным.

В примере выше желание кому-то отомстить имеет смысл проследить до момента его образования: и это может открыть для нас заново то, как этот человек поступил и как это на нас отразилось. Или, например, люди, пережившие сексуальное насилие или злоупотребление, и вытеснившие эти переживания, часто испытывают глубокое иррациональное чувство вины и стыда, от которого защищаются яростью. И это может дать о себе знать в моменты, когда они работают с высшим бессознательным, – например, в связи с близостью.

Другая сложность с интеграцией трансперсонального опыта заключается в том, что мы можем начать переоценивать то, с чем сталкиваемся. Как мы уже знаем, высшее бессознательное в достаточной степени идеализировано, это в определенном смысле "чистые" качества, которые воспринимаются очень отчетливо и объемно, и на их фоне наша обыденная жизнь может начать казаться малозначительной или даже иллюзорной.

Духовный брак

Получается, что независимо от того, занимаемся мы своими детскими травмами или неразрешенными конфликтами, сталкиваемся с архетипами или каким-то паранормальным опытом, работаем со своей семейной системой или принимаем сложный выбор, – нас всегда встречает Самость. Каждый из нас, так или иначе, переживает отношения с ней прямо сейчас – через отношения с кем-то или чем-то.

Как и все наши отношения, отношения с Самостью могут быть разными, и продолжаются они "в богатстве и бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас". Временами, когда зов ведет нас в бездну низшего бессознательного, к боли, одиночеству и внутренним конфликтам, может казаться, что это наоборот уводит нас от себя, от тех отношений с собой, которые мы с таким трудом выстраивали. Но в этом и проявляется в своей основе качество трансцендентности: Самость встречает нас везде, куда бы мы ни пошли, и мы можем быть уверены в том, что даже в большом страдании мы не остаемся одни – мы всегда остаемся с собой и у себя.

В мистических традициях такие отношения называются духовным браком, который заключается между человеком и Богом, душой или Основой бытия. И акцент здесь делается не на достижении трансперсональных состояний или доступе в сокровищницу высшего бессознательного, а на постоянных, эмпатичных отношениях с самим собой, с глубоким источником своей идентичности и чувства бытия-собой.

Установление и поддержание таких отношений происходит всю нашу жизнь и в традиции психосинтеза называется самореализацией (self-realization). Дать определение самореализации достаточно сложно: если Самость встречается нам в таком многообразии опыта, то ни один конкретный опыт и ни одно конкретное состояние мы не можем назвать самореализацией. Трансцендентная природа Самости делает и отношения с ней трансцендентными.

По той же причине мы не можем говорить, что самореализация начинается в каком-то определенном возрасте, при каких-то определенных условиях или требует обязательно каких-то больших и значительных поступков.

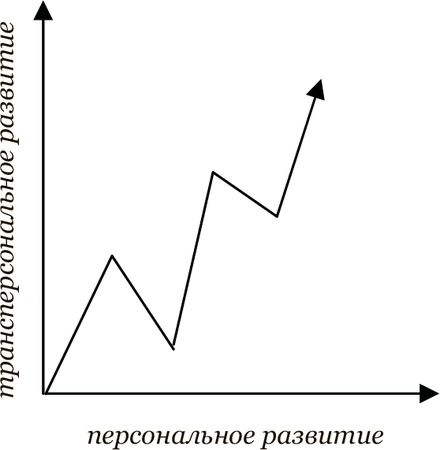

Она может происходить и в рамках персонального, и в рамках трансперсонального психосинтеза и не сводится к какому-то одному из этих процессов. Путь самореализации может выглядеть и так:

Рис. 6. Пример пути самореализации

Не существует такой карты, заранее определенной для нас: мы можем только слушать себя и слышать, к чему именно мы призваны прямо сейчас, что бы это ни было. Самореализация – это конкретный процесс, а не абстрактные размышления о нем, и происходит она здесь и сейчас. Мы можем в какие-то моменты включаться в этот процесс, отвечая на призывы Самости, в другие – выключаться и игнорировать или предавать себя, а потом снова обретать. Самореализация – это не конечная точка пути, это и есть путь.

Глава 7 Психосинтез

Ограниченность психосинтеза в том, что у него нет ограничений.

Роберто Ассаджиоли

В одном из своих писем Фрейду Юнг написал о знакомстве с молодым итальянским психиатром из клиники во Флоренции, который собирался писать диссертацию по психоанализу. Психиатра звали Роберто Ассаджиоли, и его диссертация получила название Психосинтез (1909). В своей работе Ассаджиоли представил свой собственный холистический подход к психологии человека, отталкивающийся от психоанализа и фокусирующийся на развитии и духовном опыте человека. В то время как Фрейд говорил о том, что ему интересен фундамент здания, Ассаджиоли интересовало все здание целиком. По его мнению, психоанализ слишком концентрировался на психопатологии и упускал то, что в психике является здоровым, чем закрывал путь к исцелению.

Мать и жена Ассаджиоли увлекались теософией, а сам он был близким другом Алисы Бейли – публично Ассаджиоли это никак не обозначал (разве что портретом Елены Блаватской в кабинете), но его интерес к теософии, восточной философии, духовным практикам и мистическим течениям легко проследить в его психотерапевтической работе. В его концепции Самости легко узнается описание Атмана или Дао, а в практике психосинтеза используется множество медитативных техник. В то же время Ассаджиоли считал необходимым и полезным и психоаналитическое исследование – в качестве первой стадии психосинтеза.

В общем смысле, психосинтез – это название для процесса развития человека, в котором происходит соединение различных аспектов личности, сознания и бессознательного, в гармоничное целое. Этот процесс происходит часто и без нашего сознательного участия, но теория Ассаджиоли и ее дальнейшая разработка его последователями дает возможность сделать этот процесс более осознанным, структурированным и эффективным.

Для этого в психосинтезе используется несколько "карт", которые помогают посмотреть на свою жизнь, проблемы в ней, личную историю и возможности развития с разных точек зрения. Мы знакомились с ними в предыдущих главах, и теперь имеем возможность систематизировать их.

Модель личности

Отправная точка в процессе осознанного развития – самопознание. Предыдущие главы этой книги фокусировались на отдельных аспектах самопознания, которые можно схематически изобразить таким образом: