5. В трансперсональной психологии духовными называют особые состояния сознания, связанные с исключительной осознанностью. Это медитативные состояния, экстаз или присутствие.

6. Духовное мы ошущаем как что-то, что выше или важнее всего в нашем мире.

Все эти пункты отражают какую-то одну сторону духовности, но вместе позволяют составить некоторое представление о ней.

Источник

"Духовно то, что проистекает от Духа" – но откуда тогда проистекает Я? Имеет смысл предположить, что Дух, от которого проистекает Я, обладает, как минимум, теми же качествами, что и Я, имеет сознание и волю, связан с нашим телом, психикой, с Я, и в то же время трансцендентен по отношению ко всем им, выходит за их пределы. В психосинтезе этот Дух обозначают как Самость (Self) или Высшее Я.

В этой связи Роберто Ассаджиоли писал о том, что, строго говоря, мы не можем сказать, что существуют два Я. Но Я – отражение Самости, и в Я проявляются те духовные качества, которые берут в ней начало. Ассаджиоли описывал это как отражение пламени свечи: оно существует в неразрывной связи с самим пламенем. И оно абсолютно реально, нам не кажется, что пламя отражается, – оно отражается на самом деле.

Подобно тому как мы связаны с нашим телом и содержаниями нашей психики, можем осознавать их, но при этом остаемся трансцендентными по отношению к содержанию сознания, Самость также связана со всем нашим существом, но трансцендентна: она пронизывает все структуры и уровни нашей психики, но несводима к ним. В этом мы узнаем "дух" как жизненную силу и всеприсутствие. Поэтому в ходе нашего развития мы переживаем не только опыт восхождения все выше и выше, но и встречу со своей болью и ранами в глубоком погружении в себя – и Самость присутствует в обоих случаях. Люди, пережившие тяжелые события, часто говорят о том, что им будто помогала какая-то сила, которая была с ними несмотря ни на что.

Пользуясь метафорой Ассаджиоли, если мы поставим что-то между свечой и ее отражением, то отражение пламени может исчезнуть частично или полностью. И тогда Я не могу проявиться как аутентичная личность: на уровне психики этому соответствует травматизация. Получается, что чем менее искажено отражение, тем в большей мере мы можем быть собой и переживать себя. В то же время, связь Самости и Я неразрывна, и потому потенциально возможно исцеление: необходимо убрать то, что мешает Я отражать нашу Самость, и отражение восстановится.

Таким образом, мы не можем сказать, что Я – иллюзия, а Самость – единственно реальное Я. Метафора свечи скорее показывает зависимость, в которой Я находится от Самости, и в этом состоит еще один парадокс: зависимости-независимости (the dependence-independence paradox). Мы зависим от Самости в том, что отражаем ее, но свободны в том, как именно мы это делаем.

Мы можем не знать в те или иные моменты своей жизни, кто мы, что нам делать или куда идти. Можем идентифицироваться с чем-то или чувствовать себя потерянными. Но Самость и в это время "знает", кто мы, и нам остается только получить к этому доступ. Непосредственная и неразрывная связь с Самостью – фактически, самые интимные отношения в нашей жизни.

Самость всегда нам созвучна, потому мы можем говорить о том, что связь с ней всегда эмпатична.

Это очень похоже на опыт, который мы переживаем с нашими аутентичными объединяющими центрами, когда нас принимают такими, какие мы есть, не ограничивая и давая пространство для развития. Такой опыт как бы отражает нам наши отношения с Самостью, и, переживая его с Другим, мы со временем получаем возможность пережить такой же опыт уже с самими собой. Эмпатия Другого становится нашей эмпатией к себе. Фактически, все отношения в нашей жизни будут либо отражать нам наши отношения с Самостью в различных аспектах, либо вставать у них на пути, либо сочетать то и другое в различной пропорции.

Самость всегда Ты, и потому отношения с ней – всегда Встреча, отношения по типу Я-Ты, а не Я-Оно. На глубоком уровне Самость – это всегда кто-то, а не что-то. В этом основа нашей индивидуальности.

Одновременно Самость связывает нас со всем, что есть вокруг нас. Юнг писал о том, что Самость пронизывает все вокруг – как Атман или Дао. Кен Уилбер пишет о Духе, который пронизывает собой все и включает в себя все (в терминах этой книги это свойства трансцендентности и имманентности). И, возможно, именно поэтому аутентичными объединяющими центрами для нас часто могут быть горы, реки, живописные пейзажи или, например, музыка. Мы можем вступить с ними в резонанс на той же "частоте", на которой мы переживаем свои отношения с Самостью.

Разумеется, здесь мы попадаем в непростую ситуацию, потому что такие свойства Самости мы не можем ни доказать, ни опровергнуть рационально. И для людей, которые ограничивают себя исключительно таким способом познания, разговор тут закончен. Но, как писал Бубер, сказать Ты мы можем только всем нашим существом – одного разума для этого недостаточно. Мы можем пережить Самость и наши отношения с ней в духовном опыте, доступном каждому человеку. По аналогии с Солнцем: мы смотрим на Солнце и видим свет, но не видим его источника. Мы уверены в его существовании только потому, что оно испускает свет.

У каждого опыт встречи с Самостью будет своим – это может быть религия (молитва), мистицизм (опыт божественного присутствия внутри себя и кругом в мире), духовные практики (медитативные состояния), шаманизм (экстатическое переживание связанности всего со всем), творчество (когда текст как будто пишет сам себя, а рукой с кистью водит какая-то сила).

Также это может быть интуитивное чувство, что есть что-то, что я должен сделать. Юнг говорил о том, что Самость можно распознать по приглашению внутреннего голоса предпринять путь индивидуации. Это переживается как что-то важное, как жизненная задача или смысл. В этом проявляется трансперсональная воля (the transpersonal will) – она всегда выходит за наши границы, она больше нас – это то, что мы можем назвать зовом или призванием. И воля Я (персональная) здесь может либо быть созвучной воле Самости, либо нет – и тогда возникает чувство, что мы предаем себя.

Нет необходимости при этом "идентифицироваться с Самостью" или "становиться Самостью (Собой)". Ассаджиоли подчеркивает, что здесь может опять возникнуть иллюзия "задвоения" Я: как будто Я должно стремиться стать таким, как Высшее Я, тогда как Я и Самость – одна и та же, только по-разному проявленная сущность.

Равным образом, нет речи и о том, чтобы сливаться с Самостью. Краткие моменты ощущения единства со всем миром, которые мы можем прожить в экстазе или каком-то подобном переживании, безусловно, ценны, но это только одно из возможных состояний, тогда как Самость присутствует во всех, независимо от того, насколько мы ее присутствие осознаем и осознанно переживаем.

В основе своей мы всегда мы – но не всегда мы себе близки, слышим себя и понимаем. Близость к себе и установление отношений между Я и Самостью – важная цель психосинтеза. Но если Я в этом самом глубоком смысле – всегда Я, и мне не нужно с собой идентифицироваться, сливаться или что-то подобное делать, чтобы быть собой, то каким образом вообще может происходить мое развитие?

Измерения развития личности

Сегодня наша жизнь устроена таким образом, что перед нами наиболее остро стоит вопрос о смысле: что на самом деле имеет значение в жизни, чего мы должны достигнуть? По Франклу, около 20 % неврозов – ноогенного происхождния, и возникают из-за отсутствия смысла в жизни. При этом важно понимать, что смысл обозначает не цель или функцию, а какой-то больший контекст, связанность, целостность и переживание наполненности.

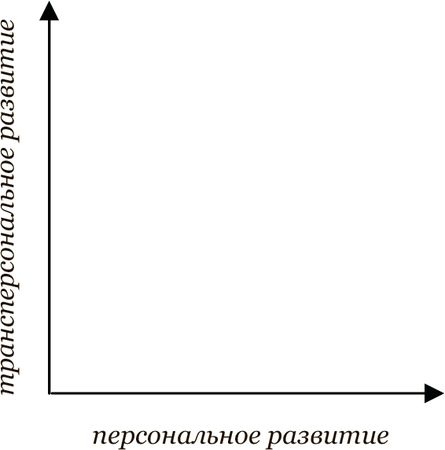

Ирвин Ялом указывает на то, что вопрос о смысле имеет в себе два уровня. Это личный смысл – смысл моей жизни, моего существования, и космический смысл – смысл бытия вообще, трансцендентный замысел. Наша основная задача в развитии – поиск личного смысла, который наполняет нас, делает нашу жизнь значимой и ценной, и происходит это в пространстве персонального измерения развития.

Поиск и реализация своих собственных смыслов связаны с тем, что мы ощущаем потребность в изменении или углублении системы ценностей, мировоззрения, этических установок, религиозных воззрений. Мы начинаем задаваться вопросами о фундаментальных ценностях – таких как красота, добро и зло, любовь, глубокая сущность вещей. Интеллектуальные рассуждения при этом сменяются непосредственным опытом столкновения с ценностью и расширением сознания, охватыванием большей реальности. Этот поиск характеризует трансперсональное измерение.

Оба этих измерения естественны для нас, но обычно люди склоняются больше какому-то одному из них и воспринимают его как более реальное, более важное или более истинное. Как следствие, другое измерение недооценивается или принижается в значимости, а люди, развивающиеся в нем, критикуются и становятся объектами для насмешек. Человек, который выстроил карьеру, создал семью и воспитал детей, свысока смотрит на проповедника какого-нибудь духовного учения и искренне не понимает, что тот делает в своей жизни. Проповедник же презрительно косится на него, притворно жалея "жертву иллюзий материального мира". Такая полярность отражена в двух подходах к развитию, которые условно можно назвать "западным" и "восточным".

Западный путь – это путь целеполагания, личной эффективности, тренировки навыков, успешности в реализации практических задач. Здесь больше внимания уделяется тому, чтобы активно вносить себя в мир, и меньше – внутренним конфликтам, самопознанию или проявлению духовности в жизни. Маслоу называл такой путь самоактуализацией: это целенаправленное развитие, удовлетворяющее базовые дефицитарные потребности человека. Основные ценности этого пути – прагматизм и личная эффективность.

Восточный путь, наоборот, призывает человека, который занимается своей внутренней духовной жизнью. Акцент здесь делается на любви, сострадании, гармонии и радости, единстве со всем, что есть в мире. По Маслоу это путь трансценденции, медитации и созерцания, высоко ценящий эстетику, эмоции, восприятие.

Несмотря на то, что в большинстве случаев эти пути остаются независимыми, можно сочетать в своей жизни оба: Франциск Ассизский и Тереза Авильская активно проявляли себя в жизни, а такие ученые как Ньютон и Эйнштейн уделяли большое внимание духовности в своей жизни. Самореализация включает в себя оба аспекта: это движение одновременно к миру и к себе.

Даже если мы чувствуем зов в сторону только одного из измерений, важно осознавать второе и не терять его из виду. Потому что часто случается так, что чем больше мы развиваем один полюс, тем больше потребность в развитии второго, и эту потребность важно суметь увидеть, чтобы адекватно на нее ответить, иначе нас ждет очередной кризис.

Рис. 8. Измерения развития личности

Персональное развитие

Наша главная мотивация, связанная со смыслом, – выживание, физическое самосохранение. Удовлетворяя эту потребность, мы не останавливаемся, перед нами появляются другие потребности, нами продолжают двигать другие мотивы. И в этом процессе мы развиваем множество навыков, качеств, сторон нашей личности. Преодолевая фрустрацию и неудачи, мы добиваемся успеха в чем-то больше, в чем-то меньше.

В раннем детстве это чисто физические умения и тренировка тела, затем к списку присоединяется навык общения, эмпатии, отношений. В подростковом возрасте становится значимым развитие сознания, мышления. Во взрослой жизни мы сталкиваемся с тем, что все больше жизненных ситуаций требуют от нас и телесных навыков, и эмоциональной компетентности, и интеллекта – и тогда мы учимся интегрировать наши внутренние ресурсы.

На практике развитие не проходит так гладко – могут с самого начала быть какие-то проблемы с телом, наследственные заболевания или физические травмы. Или чувства могут быть подавлены под влиянием семьи, а мышление при этом иметь склонность к абстракциям в ущерб анализу конкретных фактов. Либо один из аспектов может просто "выпасть" – например, тяжелые эмоциональные травмы могут закрыть для нас впоследствии сферу чувств, и тогда мы компенсируем это повышенной активностью интеллекта. Наиболее обоснованным в таком случае видится подход к персональному развитию, который бы интегрировал все три аспекта, усиливая те, что развиты слабо, и объединяя их вокруг одного центра – Я.

Но даже если мы не занимаемся самоактуализацией осознанно, она происходит так или иначе в силу того, что мы стремимся достичь поставленных целей или добиться успеха в чем-то. Успешность стала важной частью нашей культуры, можно даже назвать ее условной величиной, которая измеряет то, насколько хорошо проживает свою жизнь человек с точки зрения других. При этом происходит одна значительная вещь: многие люди, достигшие поставленной цели в карьере, отношениях, какой-то деятельности, сталкиваются с тем, что в итоге удовлетворение, которое они испытывают, существенно меньше, чем они ожидали. Часто они, обнаружив это, бросают делать то, что делали, даже если на взгляд стороннего наблюдателя они находятся на вершине своего успеха.

После такого поражения может быть поднята другая планка, взята другая цель, но достижение каждой последующей приносит временное и незначительное удовлетворение, каждый раз сталкивая с пустотой и разочарованием. Это может привести к тому, что даже сам по себе образ новой цели будет обессиливать: установка, что разочарование неминуемо, уже есть на каком-то бессознательном уровне. Виктор Франкл описывал такое состояние как экзистенциальный вакуум. Это состояние действительно противостоит самому нашему существованию, потому его называют экзистенциальным кризисом (the existential crisis).

Люди, попавшие в такой кризис, испытывают все возрастающее ощущение бессмысленности собственной жизни и всего вокруг. Эта растущая пустота постепенно овладевает всей их жизнью, и "шарики больше не радуют". Семья, работа, прежние хобби перестают интересовать, а основными чувствами становятся апатия, тревога, возможно, отчаяние. У таких людей часто сильная личность, они видятся деятельными и успешными, по логике, они должны быть счастливы.

Лев Толстой в своей "Исповеди" описывает такой кризис очень подробно и точно: "Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперёд знал, что, удовлетворю или не удовлетворю моё желание, из этого ничего не выйдет. Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать". И далее: "Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от неё… Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привёл меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?".

С этим состоянием очень сложно смириться, воля к смыслу приобретает силу голода, пустота требует заполнения, вакуум имеет свойство затягивать в себя. Толстой пишет: "Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашёл ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг ещё больше путает его, и не может не метаться. Вот это было ужасно".

Выход из кризиса, который предлагает двухмерная модель измерений развития, – осознание и включение в свою жизнь трансперсонального измерения. Если раньше зов со стороны Самости был слабым, то теперь он, как минимум, сравнялся с зовом со стороны окружающего мира и нейтрализовал его. Период экзистенциального кризиса в таком случае представляется подходящим для того, чтобы впустить трансперсональное измерение в свой мир, потому что чего нам действительно не хватает в жизни в период такого кризиса – это отношений с каким-то бóльшим контекстом, которые необходимо увидеть и развить.

Это может быть сделано различными способами. Например, некоторые люди начинают испытывать большой интерес ко всему непонятному и мистическому, больше времени уделяют философии и религии, парапсихологии, оккультизму – всему, что, по их ощущениям, может дать ответы на вечные вопросы. Часто начинает вспоминаться прошлый опыт столкновения с трансперсональным измерением, который был забыт или вытеснен. И тогда рефлексия на тему этого опыта может позволить вернуть себе, вновь "присвоить" его.

Выход из кризиса начинается, когда мы получаем доступ к большему контексту нашей жизни и нам удается переформулировать вопрос о смысле и задать его самим себе: "к чему призывает нас жизнь?". Таким образом, мы разотождествляемся со своей личностью, трансцендируем ее и включаем ее в больший контекст.

Часто это должно произойти еще до того как мы осознаем трансперсональное измерение и включаем его в свою жизнь – и тогда выход из кризиса становится особенно сложным. Мы должны попрощаться со многими вещами, которые считали важными для себя раньше, к которым мы были привязаны и которые приносили нам удовольствие – во имя того, о чем мы еще не имеем ни малейшего представления. Здесь может возникнуть чувство, что жизнь была прожита зря, и после стольких лет жизни мы как будто остаемся с пустыми руками.

Но и в таком случае возможно разотождествление со своей личностью, если мы придем к пониманию того, что наша личность – это не тот, кто мы есть, но то, что у нас есть. Не источник чувства идентичности, но средство, которое мы используем, чтобы внести себя в мир. Разотождествление не уничтожает нашу личность (хоть и может переживаться как маленькая смерть), но позволяет нам превзойти ее, выйти за ее пределы. В этом нам может помочь если еще не уверенность, то хотя бы гипотеза о том, что существует духовное измерение, которое мы пока не переживаем, но к переживанию которого можем стремиться.

И тогда все, что потеряло своей значение в период кризиса, вновь становится значимым – возможно, уже иначе. Потому что теперь это все – часть большего целого.