Объединяющие центры

На каждой стадии развития у нас есть какой-то внешний объединяющий центр (the external unifying center), с которым мы находимся в отношениях. Благодаря ему мы можем пережить себя как уникальных, ценных, свободных людей. В качестве такого центра выступают семья, друзья, коллеги, учителя, социальное окружение в целом – в разных пропорциях, в зависимости от стадии развития. Через отношения с объединяющим центром формируется наша личность, которая отражает то, какими были (или есть) эти отношения.

Трансперсональный психолог Дуайт Джуди предлагает такую классификацию объединяющих центров:

1. Это семья, включающая не только родителей и непосредственно членов семьи такой, какая она сегодня, но и все предыдущие и последующие поколения. Связь между поколениями может быть не очень сильной, но она все равно есть, и предыдущие поколения оказывают определенную поддержку и влияют на нас. Будущие же поколения звучат своего рода требованием ответственности за то, что мы делаем сегодня.

2. Природа и предметы материального мира, благодаря которым мы переживаем свое физическое существование и связь со всем, что существует, с самой жизнью. Если бегло пробежаться по воспоминаниям, кто-то вспомнит любимую игрушку, любимое дерево в парке или любимое место в городе, куда можно прийти в не самые лучшие дни и получить там ощущение поддержки.

3. Духовная сфера во всех ее возможных проявлениях. Это может быть религия с ее ритуалами, мистика и эзотерика, философия, литература, музыка или живопись. Это могут быть и исторические деятели, политики, писатели, живые или давно умершие, но продолжающие нас вдохновлять своей жизнью, и присутствие которых мы каким-то образом ощущаем рядом с собой.

4. Все человеческое сообщество, включающее в себя друзей, коллег, соседей, людей одной национальности и расы, граждан одной страны, вплоть до всех людей на земле.

Разумеется, для каждого человека это будут свои собственные объединяющие центры, и список может быть у всех очень разный. Но в отношениях со своими объединяющими центрами находимся мы все. При этом мы остаемся отличными от них, и мы всегда больше, чем отражение, которое мы получаем. Но одновременно мы связаны с ним.

Наше взаимодействие с внешним объединяющим центром создает его представительство в нашей психике: внешний объединяющий центр интернализуется и становится внутренним (internal unifying center). То есть, если в детстве окружение нас поддерживало, даже когда мы переживали неудачу, то со временем мы поддерживаем в похожих ситуациях себя уже сами. Мы получаем возможность опереться на себя, поддержка приходит откуда-то изнутри. Это очень полезный для жизни механизм – он позволяет, в конечном итоге, раскрыть себя в жизни наиболее полно как независимую и свободную личность.

Но у него есть и обратная сторона: если нас не поддерживали, а, например, критиковали – то со временем мы с тем же успехом начинаем критиковать себя сами без посторонней помощи. Тоже откуда-то изнутри. Мы как будто слышим совершенно реальный голос, который обращается к нам, и в каких-то ситуациях мы можем даже узнать его: так говорили наши родители, учителя или другие значимые люди. А теперь этим голосом стали говорить с собой мы.

Внутренние объединяющие центры кажутся более расплывчатыми, мы часто не можем воспринимать их так же непосредственно, как внешние, но от этого они не становятся для нас менее реальными. В основном, речь здесь идет о наших убеждениях, установках, ценностях, каких-то внутренних образах или мировоззрении. Это могут быть идеи и концепции, которые разделяют очень многие люди, как, например, права человека, достоинство и уважение личности. А могут быть и очень личные убеждения, мало кем разделяемые, но не менее ценные для нас.

Процесс интернализации неотделим от отношений – фактически интернализуется не сам внешний центр, а наши с ним отношения. Это не просто пассивное восприятие, а наше активное участие в происходящем. Даже будучи маленькими детьми, мы как-то проявляем себя в отношениях с родителями, и это вызывает какие-то их реакции, которые мы воспринимаем тем или иным образом. Мы получаем одновременно отражение себя в отношениях (и возможность идентификации себя, например, как важного, имеющего ценность ребенка) и внутренний образ родителей, который содержит в себе что-то от отношений с реальными родителями (внутренний объединяющий центр, например, – заботливый родитель).

А поскольку отношения – процесс двусторонний, то в то же самое время мы отражаем в наших отношениях с родителями их самих (и они видят себя как родителей, идентифицируют себя таким образом), и создаем внутренний образ себя-ребенка в их бессознательном (внутренний объединяющий центр). То же самое происходит во всех наших отношениях, какими бы хорошими или плохими они не были, в любом возрасте, всю нашу жизнь.

Вернемся к тому, как объединяющий центр влияет на нашу личность. Поскольку мы развиваемся в отношениях, то отношения накладывают отпечаток на наше развитие и на его результат. Личность, которая у нас есть, отражает все то многообразие отношений, которые у нас были, и качества, которые раскрылись и развились в личности, развиваются в контексте этих отношений. Само собой, наша выживающая личность также находится в отношениях с объединяющим центром, который по аналогии называется объединяющим центром выживания (the survival unifying center), а связь с этим центром – контракт выживания, который был описан в первой главе.

Объединяющий центр выживания проявляет себя в двух аспектах: он отражает нам определенный способ мышления (аспект сознания) и определенный способ действия (аспект воли), которые становятся условиями контракта. И их нарушение влечет за собой появление чувства стыда и вины.

Отношения с объединяющим центром выживания травматизируют нас, наносят нам рану, от которой нас защищает, с одной стороны, выживающая личность, с другой – вытеснение травматических переживаний в низшее бессознательное, а наших аутентичных качеств, талантов, особенностей – в высшее бессознательное. Объединяющий центр со временем интернализуется, и способствует образованию субличностей в обеих областях бессознательного.

Поскольку низшее бессознательное – средоточие "чистых" боли, страдания, одиночества и покинутости, в нем проявляется негативный аспект интернализованного объединяющего центра, или проще – негативный объединяющий центр (the negative unifying center). Мы слышим его голос, говорящий: "у тебя все равно ничего не выйдет", "ну вот, ты опять все испортил", "ты недостаточно красива и умна для него", "ты сломал мне жизнь", "такая ты никому не нужна". Через отношения с ним мы формируем негативную идентификацию и негативный аспект нашей личности (для краткости – негативную личность): "я плохой", "я растяпа", "я виноватый". Негативный объединяющий центр может стать источником, например, субличности Критика или Перфекциониста, а негативная личность – источником Беспомощного, Жертвы или Обиженного ребенка.

Высшее бессознательное – это "чистое" добро, блаженство и экстаз, и в нем звучит голос позитивного объединяющего центра (the positive unifying center): "ты настолько хорош, что не можешь принадлежать этому миру, ты создан для другого, лучшего мира", "ты особенный, отличаешься от других и ты гораздо лучше их", "все, что ты делаешь, – хорошо и нужно для семьи, и даже для всего человечества". Наша идентификация в этих отношениях будет также позитивной (для краткости – мы формируем позитивную личность): "я самый хороший", "я спаситель". Объединяющий центр здесь обуславливает появление субличности, например, Мудрой матери или Гуру, а позитивная личность – Идеалиста, Спасителя или Угодника.

Если же объединяющий центр отражает нас такими, какие мы есть, не предписывая определенный образ мышления или действия, то мы имеем возможность раскрыть качества, которые мы несем в себе. И тогда мы говорим об аутентичном объединяющем центре (the authentic unifying center). Аутентичный центр не предписывает нам, кем быть и как действовать. В отношениях с ним мы можем быть собой. Сознание и воля остаются нашими собственными и не подчинены ничему извне: аутентичный объединяющий центр скорее выполняет здесь поддерживающую функцию, помогая нам думать и делать что-то по-своему, пусть и набивая – свои же – шишки.

В таких отношениях мы получаем уважение, принятие, эмпатию – и благодаря этому можем со временем приобрести самоуважение, самопринятие и научиться эмпатично относиться к себе. Голос аутентичного объединяющего центра звучит совсем не так, как голос выживающего, позитивного или негативного центров. Он как бы говорит "ты хорош такой, какой ты есть", "мне хорошо с тобой", "попробуй – вдруг получится".

Аутентичный объединяющий центр как будто "выращивает" в нас доверие, человеческие ценности, чувство, что нам есть место в этом мире и наше существование имеет для него значение и несет в себе какой-то смысл. Мы ощущаем себя способными ко всему многообразию переживаний, доступных человеку в жизни, – это боль и радость, одиночество и привязанность, зависимость и свобода, и многое другое.

В то же время мы можем испытать и стыд – но уже не в связи с нарушением контракта выживания. Любовь и уважение Другого могут открыть для нас, что наша жизнь нам не соответствует, и мы живем неаутентично. Тогда нам стыдно за то, что мы делаем со своей жизнью. И пусть это неприятно, но здесь содержится перспектива развития – нам стыдно, что мы не реализовали потенциал, который в нас есть прямо сейчас, и который мы можем реализовать. Стыд выживания легко отличить от аутентичного: первый призывает нас подчиниться, второй – развиваться и идти вперед.

Наша воля также раскрывается в аутентичных отношениях. Мы уже не просто часть какой-то системы или винтик механизма, а участники единого процесса, и наше участие имеет значение и смысл. То, что мы делаем, для чего-то хорошо. Это может быть как бóльшая ответственность ребенка по дому, так и лидерство в группе – важно то, что здесь для нас открывается какой-то больший контекст, в котором раскрывается наша персональная воля.

В отличие от отношений, в которых мы находимся с объединяющим центром выживания, аутентичные отношения приглашают нас к тому, чтобы сделать выбор или принять решение, взять на себя ответственность, отвечать на запросы со стороны нашей жизни, следовать своему пути. Так формируется наша совесть, которая очень сильно отличается от выживающей морали Супер-эго по Фрейду.

По Виктору Франклу это также не просто абстрактный свод этических правил, а ясный призыв к действию в конкретных обстоятельствах. Голос, который обращается изнутри лично к каждому из нас, и мы не можем сделать вид, что его не слышим.

Аутентичный объединяющий центр выступает здесь не палачом, а гидом. И тогда мы не боимся совершить ошибку, которая "испортит все" и навлечет на нас гнев и ярость, и угрозу уничтожения. Но мы вполне можем почувствовать вину – за то, что не послушались голоса своей совести. Как и в случае со стыдом, эта вина не ощущается как критика, обвинение или ненависть к себе. Но это всегда чувство, что я в чем-то предаю себя, изменяю себе, делаю что-то неправильно для себя. И опять же, это чувство позволяет нам принять и изменить свое поведение – а значит, дает возможность с пониманием отнестись к вине Другого.

В то время как объединяющий центр выживания ранит и травмирует нас, аутентичный объединяющий центр принимает эти раны и помогает исцелить их. В аутентичных отношениях нам не нужно стыдливо скрывать свои раны или компенсировать их активностью в других областях. Здесь мы можем принять их и сделать частью своей жизни. Часто само по себе это придает нам сил: мы пережили ранение и вышли из травмирующих отношений живыми. Да, потери есть, но есть и фундамент, на котором можно заново выстроить себя.

Этот принцип используется, например, в группах поддержки: когда собираются люди, пережившие сексуальное насилие, или люди, имеющие проблемы с лишним весом или алкоголем. В таких группах Другой на собственном опыте пережил травму, и ему проще отражать ее участникам группы такой, какая она есть.

Открытость опыту

Режимы аутентичности и выживания – не двухпозиционный переключатель. Наша жизнь отчасти аутентична, отчасти нет, в каких-то сферах нашей жизни мы можем быть более собой, в других – в большей степени играем роль и забываем себя.

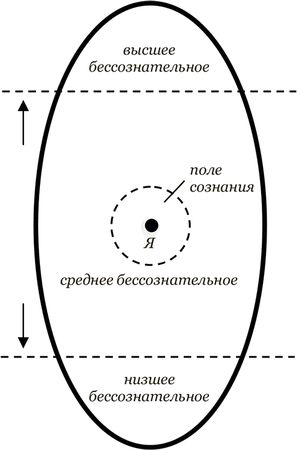

Движение в сторону большей аутентичности предполагает большую открытость, как себе, так и миру. Открываясь, мы получаем доступ к новому опыту, который расширяет границы нашего мировоззрения. В бессознательном этому соответствует процесс расширения среднего бессознательного (the expansion of the middle unconscious). Как мы помним, среднее бессознательное представляет собой опыт, который в данный момент остается неосознанным, но при этом доступным сознанию. Нетрудно догадаться, что расширение будет происходить за счет соседних секторов: низшего и высшего бессознательного (Рис. 7).

Рис. 7. Расширение среднего бессознательного

Любопытно, что с расширением среднего бессознательного поле сознания остается неизменным. Становясь более аутентичными, мы не становимся всевидящими или всеконтролирующими. Но мы получаем доступ к тому, что было раньше от нас закрыто. Теперь становится возможным испытывать те чувства, которые мы раньше не могли себе позволить. Это делает нас более целостными в том смысле, что наш реальный жизненный опыт, все, что мы переживаем в нашей жизни, остается нашим, не отделяется от нас и не воспринимается как что-то внешнее или постороннее. Мы как бы присваиваем свою жизнь, делаем ее все более своей.

Это не всегда сопровождается исключительно приятными чувствами, потому что мы открываемся не только радости, но и боли, не только чувству единения, но и своим внутренним конфликтам. Но независимо от того, каким именно будет наш опыт в связи с этим, мы будем чувствовать его по-настоящему своим. В этом есть большая честность перед собой.

Расширение среднего бессознательного исцеляет первичную рану, освобождает от разрушительных паттернов, в которые мы попадаем, чтобы избежать встречи с собственной болью. И, разумеется, это не какое-то определенное состояние, преходящее ощущение или прорыв и просветление. Это процесс установления и развития новых отношений с самим собой, которые будут длиться всю нашу жизнь.

В начале этого пути мы стояли перед страхом разрушения, когда наша выживающая личность дала трещину, и мы отдались этому процессу как тому, что больше нас, сильнее, чему мы не можем противостоять. И через такое принятие мы можем прийти к тому, чтобы вновь обрести себя.

Фактически можно сказать, что вся та информация, которую мы получаем о себе, все знания о своих субличностях, структуре и истории формирования собственной личности, разделении на высшее и низшее бессознательное – все это становится шагом к тому, чтобы сказать себе: "это так". Уже само по себе это немного раздвигает границы нашего опыта, давая пространство для того, чтобы в нашей жизни произошли изменения к лучшему.

И что дальше?

С течением времени наши раны исцеляются, а наша аутентичная личность получает возможность раскрыться. Мы развиваем отношения с собой, наполняем их эмпатией, даем ее в отношениях с другими и учимся ее принимать. Постепенно мы все больше отдаляемся от своей выживающей личности, становимся ближе к себе, к своей природе. Эмпатия становится здесь фактором, который интегрирует нашу личность: через эмпатию к себе мы получаем возможность обходиться с различными частями себя, она как бы "склеивает" нас. В отношениях с другими она работает точно так же, создавая сообщество, в котором мы все можем быть собой.

И чем яснее мы видим себя-настоящих, чем больше знаний получаем о себе и своих особенностях и чем больше ответственности за свою жизнь принимаем на себя, тем ближе мы к вопросу о том, что нам со всем этим делать? Развиваться для того, чтобы к моменту смерти быть гораздо развитее всех своих родственников и друзей, – уже не переживается как что-то важное или, тем более, аутентичное.

Теперь, когда мы стали ближе к себе, как эта аутентичность может проявиться? Что важно проявить? Если мы развились настолько, что можем сделать в своей жизни (в разумных пределах) что угодно, то что именно мы должны сделать?

Глава 6 Самореализация

В конечном счете, вместо того чтобы спрашивать, в чем смысл жизни, человек должен осознать, что именно к нему адресован этот вопрос. Жизнь испытывает человека; его единственный ответ жизни – это ответ своей собственной жизнью.

Виктор Франкл

Мы узнали про себя, что у нас нет Я, но каждый из нас есть Я. И мы проследили, как Я становится участником различных переживаний: это и хаос психологического кризиса, и опыт разотождествления и установления отношений со своими субличностями, телом, чувствами и мыслями, и исцеление старых ран. И каждый раз Я остается связанным с энергиями, паттернами, осознанным опытом, процессами, образами, чувствами и мыслями, – всегда в роли Наблюдателя, который имеет сознание и волю.

Мы связаны с телом и психикой, но трансцендентны по отношению к ним. Сведение Я к телу и физиологии нервной деятельности будет сильным упрощением. Равным образом, сведение его к эго, личности и другим структурам психики скорее затемнит картину, чем внесет ясность. Любая концептуализация Я будет ограничивать его, лишать качества трансцендентности, а значит, игнорировать его природу.

Традиционно то, что не является телесным или душевным, но связано с ними и пронизывает их, называют духовным.

Психология и духовность

Если мы говорим, что Я духовно, – мы приходим к тому, что духовность в психологии представлена не только темой религии или духовных практик. Психология духовна в принципе, если она исходит из человека, сочетающего в себе тело, психику и дух. На сегодняшний день в психологии духовное измерение признают психосинтез и другие школы трансперсональной психологии, интегральная психология, экзистенциальный анализ и антропософская психология.

О духовности говорить всегда непросто: этим словом в обыденной речи называют так много вещей и так часто спекулируют, что кажется, будто оно не обозначает вообще ничего. В то же время интуитивное понимание духовности в аспекте собственных потребностей или ценностей наверняка есть у каждого из нас.

Уилбер, Паттен, Леонард и Морелли попытались описать духовность через то, что мы с этим словом связываем в нашей жизни:

1. Духовным мы считаем то, что проистекает от Духа – это может быть Бог, Дао, Основа бытия.

2. Часто словом "дух" мы обозначаем жизненную силу, и тогда это Святой Дух, прана, ци, божественный свет.

3. Иногда мы понимаем под этим качество всеприсутствия: Дух пронизывает собой все, и наполняет все добротой, открытостью, состраданием, радостью, щедростью.

4. Последнее время мы много говорим о духовном развитии, духовной зрелости, духовном росте. Духовное для нас связано с развитием, эволюцией, стремлением от более грубого к более тонкому.