После завершения задания следует для нескольких картинок спросить у испытуемого, в чем заключается связь между словом и картинкой.

Материал для анализа:

– Характер опосредования: адекватность связей между словом и картинкой, наличие-отсутствие индивидуальных ассоциаций и личностных переживаний в пиктограммах.

– Эффективность опосредования: влияние на эффективность запоминания.

– Сравнительная эффективность внешнего средства (картинки-пиктограммы) на этапах запоминания и воспроизведения: количество дополнительно воспроизведенных слов после возможности использовать свои пиктограммы (только для варианта 2б).

– Особенности ошибок (неправильно воспроизведенные слова), с чем они могут быть связаны: недостаточная эффективность опосредования (неточно подобран опосредующий образ), замена слова из списка синонимом, другие возможные причины.

– Личностные особенности, отразившиеся на выполнении задания: особенности личностно значимых пиктограмм, характер ошибок, комментарии испытуемого.

3. Запоминание с использованием мысленных образов

Примерная инструкция: "Сейчас я попрошу вас не просто запоминать слова, но как можно ярче представлять себе каждое из них и связывать образы этих слов в последовательность, как будто вы придумываете кинофильм. Ваши образы могут быть причудливыми, а кинофильм сказочным. Вы можете сами стать участником кинофильма. Все это помогает запомнить слова. Например, даны слова: книга, цыпленок, занавеска, картон, сирень, гном, свисток, сквозняк, комната. Вот что можно представить.

Я открываю КНИГУ, а она, оказывается, волшебная, и из нее выскакивает маленький желтый ЦЫПЛЕНОК. Я бегу за ним, а он прячется за ЗАНАВЕСКОЙ. Я хочу ее отодвинуть, дотрагиваюсь рукой и чувствую, что она твердая, да это же КАРТОН, занавеска картонная! А вместо цыпленка на подоконнике СИРЕНЬ. Как хорошо пахнет! Я наклоняюсь, чтобы лучше понюхать, и вижу, что среди веток сидит крошечный ГНОМ. Он подмигивает мне, достает из кармана СВИСТОК и пронзительно свистит. От этого свистка поднимается СКВОЗНЯК. Я невольно зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, никого уже нет: я стою в пустой КОМНАТЕ".

Затем дается несколько слов, для которой испытуемый старается создать последовательность образов. После этого предъявляется основной список для запоминания.

Примерная инструкция для воспроизведения: "А теперь просмотрите фильм еще раз, стараясь представить его так ясно, как будто все происходит на самом деле (можно закрыть глаза) и назовите слова".

По окончании воспроизведения списка испытуемого просят рассказать кинофильм. Если при этом воспроизводятся дополнительные слова из списка, их учитывают отдельно.

Материал для анализа:

– Эффективность данного способа запоминания.

– Соблюдения порядка воспроизведения слов.

– Особенности опосредование: предпочтение создания ярких образов (использование ресурсов образной памяти) или связи слов в целостный рассказ без формирования ярких образов (использование словесно-логической и ассоциативной памяти).

– Личностные особенности, отразившиеся в особенностях созданного рассказа и/или в характере ошибок).

3а. Дополнительное задание по выбору учащегося (необязательно)

В качестве дополнительного задания может быть выбрано запоминание по классическому варианту методики пиктограммы (первое воспроизведение с опорой на картинки), задание с дополнительной инструкцией, меняющей мотивацию испытуемого, запоминание более короткого или более длинного списка слов, запоминание слов, более эмоционально насыщенных, длинных, редко встречающихся в русском языке и др. (любые варианты). Необходимо обосновать цель включения дополнительной методики (например, изучить влияние длины списка слов на эффективность запоминания). Дополнительное задание может быть дано испытуемому на любом этапе работы с ним; предложенный для него в данной методической разработке список слов не является обязательным.

4. Повторение задания 1 (без дополнительных инструкций) Материал для анализа:

– Сравнительная эффективность первого и четвертого задания, влияние различных факторов: утомление, мотивация, использование новых стратегий и др.

5. Завершающая беседа: примерный круг вопросов

– Стратегии запоминания, используемые испытуемым на разных этапах исследования, как испытуемый оценивает их эффективность?

– Собирается ли испытуемый использовать в жизни новые приемы запоминания, с которыми он ознакомился, почему?

– Желательно, чтобы студент предложил испытуемому способы улучшения его памяти в его жизни.

Вопросы для анализа и обсуждения

1. Насколько эффективны предложенные испытуемому методики запоминания? Почему?

2. Какие виды памяти использовались испытуемым в различных заданиях? Какие из них оказались более эффективными? Почему?

3. Какие особенности личности и мотивации испытуемого проявились при выполнении задания?

4. Предложите способы увеличения эффективности работы памяти испытуемого.

5. Как вы думаете, будет ли испытуемый в жизни использовать те стратегии запоминания, с которыми он познакомился? Почему?

Примеры и рекомендации. Некоторые испытуемые показывают стабильно высокие результаты во всех четырех заданиях (17–20), различия столь невелики, что их не имеет смысла анализировать или интерпретировать (так называемый потолковый эффект). Скорее всего, у них имеются самостоятельно выработанные эффективные стратегии запоминания и они не нуждаются в стратегиях, предлагаемых в задании.

В некоторых случаях полученные результаты интересно интерпретировать не только с точки зрения особенностей памяти, но и как характеризующие личностные особенности испытуемого или его жизненной ситуации (проективный характер выполнения заданий, о котором более подробно будет рассказано в главе 3). Это может проявиться в том, как устанавливаются (и потом объясняются) связи между запоминаемым словом и картинкой; в особенностях ошибок: в том, какие слова забываются (если их немного) и какие слова, отсутствующие в списке, воспроизводятся ошибочно. Так, весьма показательной является ошибка испытуемого, который при воспроизведении слов из методики "Пиктограмма" вместо слова из списка "совет" воспроизвел "болтовня". Особенно ярко проективный характер заданий может проявиться при составлении рассказа. Приведем полностью соответствующий пример.

От испытуемого недавно ушла жена.

ЧЕЛОВЕК (выделены воспроизводимые слова) задал себе ВОПРОС: какой ДОРОГОЙ ему лучше поехать? В какую СТРАНУ? Внутренний ГОЛОС ему подсказал купить ГАЗЕТУ. Он пошел и наткнулся на КАМЕНЬ. И он вспомнил СЛУЧАЙ, как ему изменила ЖЕНА (ошибочное воспроизведение). За это он ударил ее ДОСКОЙ, после чего пришлось вызвать ДОКТОРА. Доктор со ЗНАНИЕМ дела оказал ей помощь. Внутри человека горел ОГОНЬ ревности. Он поймал любовника, ударил его о ВОРОТА и сломал ему ПАЛЕЦ. На крик выскочил СОСЕД, который посоветовал этому человеку уплыть на первом же КОРАБЛЕ.

В завершение раздела приведем с некоторыми сокращениями пример работы с испытуемой, который, несмотря на некоторые недоработки, хорошо иллюстрирует возможности функциональных проб как метода.

Испытуемая – Настя, ученица 11-го класса, является младшей сестрой студентки, выполнявшей задание.

1. Фоновое запоминание. Результат – воспроизведено 8 слов.

На вопрос о приемах запоминания испытуемая ответила, что некоторые слова (земля и месяц) объединяла по смыслу).

1а. Создание дополнительной мотивации.

Я заметила, что при выполнении первого задания испытуемая была крайне несерьезна – отвлекалась, смеялась, не старалась запоминать. Я решила мотивировать испытуемую на запоминание и пообещала ей один рубль за каждое воспроизведенное слово. Результат – 14 слов.

2. Пиктограмма. Результат без опоры на картинки при воспроизведении – 12 слов, с помощью рисунков – 20 слов (100 %).

Все рисунки довольно понятны, комментарии необходимы к трем. Рисунок к слову "правда" схематически изображает дно. "Правда на дне" объяснила Настя. Выяснилось, что пьесу Горького "На дне" она сейчас проходит в школе.

Слово "воздух" вызвал такую ассоциацию.

Летом мы ездили в Петербург на электричках, это было опасным и захватывающим приключением, и одним из самых запомнившихся моментов были отчаяние и страх во время 12-километрового перехода пешком по шпалам где-то в районе Валдая. Солнце пекло невыносимо, и над рельсами воздух слоился от жары. Это и попыталась изобразить Настя.

Слово "совет" изображает педсовет учителей – больная тема для Насти: она учится очень плохо, на педсоветы ее вызывают регулярно.

Наконец, слово "пример" Настя не успела никак зарисовать, просто почиркала ручкой по бумаге и долго этому радовалась. Слово она вспомнила одним из первых, что можно объяснить ролью эмоций в запоминании.

3. Использование мысленных образов с составлением рассказа.

Результат – 18 слов, воспроизведенных в правильном порядке. Можно сделать вывод, что составление рассказа явилось самым эффективным способом запоминания из предложенных, а также предположить, что слова, вплетенные в рассказ, запоминаются тем лучше, чем больше их роль в логике и сюжете рассказа и чем ярче связанные с ними ассоциации (пропущенные слова "характер" и "номер" не играли важной роли в сюжете рассказа). Далее – текст рассказа:

Шел по дороге ЧЕЛОВЕК. И увидел второго человека. И задал ему ВОПРОС. У того был приятный ГОЛОС. А вопрос был про СТРАНУ. Нашу страну. Ну, второй человек был дураком и не знал ответа, поэтому открыл ГАЗЕТУ. Ничего там не нашел. Вот такой вот СЛУЧАЙ! Вот такой вот НОМЕР! Первый человек взял КАМЕНЬ и ударил того по башке. У того был сильный ХАРАКТЕР, поэтому он взял доску и ударил первого. Их отвезли к ДОКТОРУ в больницу. У доктора было мало ЗНАНИЙ, поэтому он просто сжег их в крематории. Ну, в ОГНЕ. И им открылись ворота в рай. Там бог погрозил им ПАЛЬЧИКОМ. Они стали СОСЕДЯМИ. Вот такая ИСТОРИЯ. А КОРАБЛЬ я просто так запомнила.

Из особенностей испытуемой стоит отметить склонность к мизантропии, агрессивность в составлении сюжета и презрительность в суждении о людях.

3а. Запоминание классифицированных слов. Задание проведено с целью проверить роль классификации в запоминании. Я составила список слов, относящихся к трем классам: реки, посуда, цветы.

Результат – 15 слов. Испытуемая объяснила, что сначала пыталась опять составить рассказ, но, когда поняла, что слова можно классифицировать, стала запоминать без использования мнемотехнических приемов. Поскольку был получен результат лучше, чем в других пробах (не считая составления рассказа), можно предположить, что классификация запоминаемых слов является эффективным приемом запоминания.

4. Заключительное запоминание. При его выполнении я разрешила испытуемой пользоваться любым из уже опробованных способов, дала ей ручку и бумагу на случай, если она выберет пиктограмму. Ее она и выбрала, но какие-то слова зарисовывала, а какие-то по лености запоминала просто так.

Результат – 9 слов. Два слова Настя не смогла вспомнить и с помощью картинки. Такой невысокий результат можно объяснить усталостью, а также использованием одновременно разных приемов запоминания, что сбило испытуемую с толку.

5. Общее припоминание. В самом конце я дала испытуемой пять минут на отдых, потом напомнила ей все пробы, какие мы прошли, спросила, какая показалась ей наиболее эффективной (она назвала составление рассказа) и попросила вспомнить все слова, которые назывались. Таких слов было 129 (включая 9 тренировочных слов для задания 3).

Результат: 81 слово. При этом было воспроизведено:

1 слово из задания 1 (фоновое запоминание)

6 слов из задания 1а (дополнительная мотивация)

15 слов из задания 2 (пиктограмма)

14 слов из задания 3 (рассказ)

18 слов из задания 3а (классифицированные слова)

15 слов из задания 4 (заключительное)

Следует отметить различия в действенности разных техник запоминания на короткий и более длительный срок с преимуществом тех заданий, в которых устанавливались содержательные связи: слов, объединяемых в классы (задание 3а) или в рассказ (задание 3), слов с картинками (задание 2 и 4).

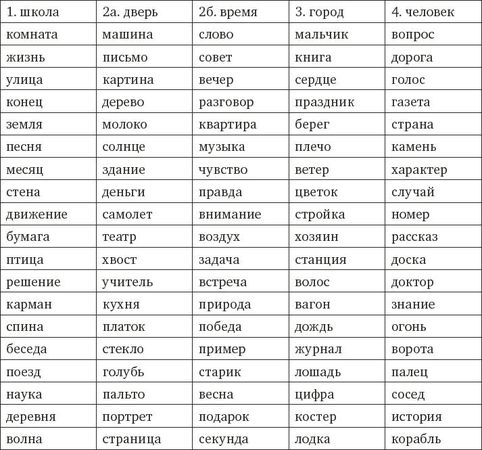

Приложение. Списки слов

Глава 2. Практическая психология обыденной жизни

Мир глазами дошкольника

Каждый помнит себя в детстве, однако многие особенности того, как ребенок-дошкольник воспринимает и понимает окружающий мир, ускользают из памяти и кажутся удивительными для взрослых: нам трудно и непривычно выйти за рамки "правильного" и, казалось бы, единственно возможного понимания реальности. Оказалось, однако, что мир дошкольника построен по совершенно иным принципам, многие из которых открыл в начале нашего века швейцарский ученый Пиаже. Вот некоторые из его опытов, их может повторить каждый.

Перед ребенком ставят два стакана с водой, один низкий и широкий, другой – высокий и тонкий. В первом из них вода. Взрослый или сам ребенок переливает воду во второй стакан. Хотя все происходит на глазах ребенка, если ему 3–6 лет, он, как правило, считает, что воды стало больше.

Перед ребенком выкладывают два ряда мелких предметов (пуговицы, детали конструктора, конфеты, кусочки шоколадок и пр.) и спрашивают, в каком ряду их больше.

О О О О О

О О О О О

После правильного ответа "Одинаково" предметы в нижнем ряду раздвигают.

О О О О О

О О О О О

Теперь ребенок считает, что в нижнем ряду предметов стало больше.

В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка можно наблюдать разные формы проявления описанных феноменов. Если у младших опыт может вызвать восторг ("Смотри, они (фигурки) на весь стол!"), то у детей постарше – недоумение ("Я же сам воду переливал"), попытки объяснения ("Это что – фокус какой-то?"), ухудшение настроения, сомнения и даже попытки "исправить ситуацию", например, украдкой съесть конфету в верхнем ряду, чтобы их уже точно было меньше. Некоторые дети дают правильный ответ во втором опыте при небольшом количестве сравниваемых предметов (5–6), но начинают сомневаться и ошибаться, если их становится 10–12.

Жан Пиаже объяснял полученные результаты, говоря о таких свойствах психики дошкольников, как центрация и неумение сосредоточиться на изменениях. Центрация – неумение воспринимать предметы или явления в целом; для детей существует только одна их сторона, например, высота воды в стакане или длина ряда пуговиц. Неумение сосредоточиться на изменениях – неспособность уследить за тем, как объект меняется и переходит в другое состояние. Ребенок фиксирует в памяти устойчивые состояния – начальное и конечное, но от него ускользает процесс преобразования, поэтому он видит лишь конечный результат, например, два ряда пуговиц, один из которых длиннее другого. С указанными свойствами связаны и некоторые особенности поведения детей в жизни, например, желание пить любимый сок из высокого стакана (его будет больше) или разрезать вкусное печенье на маленькие кусочки (его тоже станет больше, потому что больше кусочков).

Другие свойства детской психики отчетливо выявляются при разговоре на некоторые абстрактные темы. Приведем несколько подобных диалогов (выделенные реплики в наибольшей степени отражают суть феноменов). Вот фрагменты из разговора Пиаже с девятилетней Фрэн; время действия – 1920-е годы (см.: Субботский, 1991).

– Фрэн, солнце движется?

– Да.

– Почему?

– Потому, что оно хочет сильно сиять.

– Зачем?

– Потому что иногда бывают леди и джентльмены, которые гуляют, и им приятно, когда хорошая погода.

– Солнце видит их?

– Да.

– А когда мы идем, что оно делает?

– Иногда оно смотрит на нас, иногда идет за нами.

Удивительно, как мало изменились дети за прошедшее столетие. Правда, возрастные границы открытых Пиаже феноменов несколько изменились. Вот разговор с пятилетней Рикой.

– Рика, почему солнце светит?

– Чтобы было светло.

– А зачем нужен свет?

– Чтобы мы гуляли, чтобы можно было книжки читать, чтобы было тепло и мы никогда не болели.

– А солнце живое?

– Да. Оно нас видит, оно нам рассказывает сказки, как оно поживает. А еще оно нас защищает от Снежной королевы.

– Рика, почему едет машина?

– Чтобы отвезти папу на работу, меня в детский садик.

– А еще для чего?

– Чтобы поехать в лес и погулять с нами.

– Когда машина стоит на стоянке, что она делает?

– Она отдыхает от дел, спит, чтобы потом у нее были силы отвезти меня в Макдональдс.

В ответах детей проявляется анимизм – наделение неживой природы свойствами живого и разумного (машина отдыхает, набирается сил, солнце видит, ходит, рассказывает сказки и пр.). Источник анимизма Ж. Пиаже видит в том, что ребенок еще не научился выделять себя из окружающего мира и не знает в точности, что принадлежит ему (психическое, субъективное), а что – окружающему миру, объективному и материальному, поэтому он не только наделяет неживое мыслями, чувствами, желаниями, но и психические явления (например, собственные сны) – свойствами объективного мира. Вот диалог с Севой (7 лет 10 месяцев):

– Кто-нибудь может увидеть твои сны?

– Мои сны никто не может увидеть, потому что у другого человека есть свои сны. Мама может. Только в животе. Я видел мамины сны, когда был у нее в животе, потому что через пупок.

Ответы Севы требуют небольшого комментария. Мальчик находится в том возрасте, когда феномены, обнаруженные Пиаже, или исчезают, или находятся на грани исчезновения. Он уверен, что "солнце о нас не думает, потому что оно – неживая природа". Ситуация же со снами достаточно сложная: могут видеть чужие сны только мама и ребенок и только тогда, когда ребенок у мамы в животе. Но ведь все-таки могут!

Описанные феномены проявляются не только в отвлеченных беседах, но и в реальной жизни, служа основой для детских страхов. Ребенок, не имеющий четких границ между живым и неживым, возможным и невозможным, сказкой и реальностью, может бояться каких-то предметов или сказочных персонажей. Более того, не имея границ между субъективным и объективным, между мыслью и действием, он может бояться даже того, что придумал сам. Даже в более старшем возрасте дети не всегда умеют четко провести грань между фантазией и реальностью и могут прослыть лжецами среди взрослых или сверстников.

Еще одна особенность детского мышления проявилась в беседе с Рикой, когда она рассуждает о том, почему ездит машина (чтобы возить ее в детский садик, в лес и пр.). Вот еще один характерный фрагмент диалога.

– Почему наступает зима?