5. Научная теория

Методология научного познания предполагает взгляд на "ландшафт наук" с несколько отстраненной позиции, т. е. снаружи, подобно тому, как мы смотрели бы на Землю со спутника. К такому подходу прибегают при теоретико-научном описании отдельных наук, разделив их на номотетические (устанавливающие законы) и идиографические (подробно описывающие отдельные случаи и факты). Теория науки занимается также описанием и классификацией методов, применяемых в разных науках. Точно так же теории отдельных наук оцениваются с точки зрения их логической обоснованности, непротиворечивости и истории их возникновения.

С научно-теоретической точки зрения важна также возможность проверки результатов, полученных той или иной наукой. В идеальном случае результаты, установленные одним ученым, должны получаться и у других ученых при использовании ими тех же самых методов. Но быстро выясняется, что даже в современной физике при исследовании какого-либо предмета одним и тем же методом нам непросто прийти к одному и тому же результату; с момента проведения первого исследования мог измениться не только исследуемый предмет, но и применяемый метод и даже сам исследователь.

Кроме того, наблюдаемые феномены могут и восприниматься по-разному. В то время как один исследователь называет какое-то место в спектре цветов зеленым, другой скажет, что это синее. Одно и то же высказывание может пониматься неодинаково разными исследователями. Во избежание подобных недоразумений используемые понятия необходимо определить и операционализировать таким образом, чтобы в любом случае было ясно, о чем идет речь. Хорошим примером удавшейся операционализации (подготовки к объективному анализу) может считаться следующее определение понятия "остров": остров – это часть суши, окруженная водой, или участок земли, который можно обогнуть на лодке. В настоящее время удается операционализировать даже трудные психоаналитические понятия. Немецкое общество ОПД (операционализованной психодинамической диагностики) представило систему, которая изложена в специальном руководстве и четко определяет 5 размерностей описания (Arbeitskreis OPD, 1998):

1) "переживание болезни";

2) отношения;

3) конфликт;

4) структура;

5) расстройства.

Более сложные феномены, такие как любовь, операционализировать не так-то просто. Во всяком случае, существует большая опасность, что операционализация феномена любви окажется чрезвычайно поверхностной, как, например, когда количественное измерение любви основывается на определении частоты поцелуев или времени, в течение которого влюбленная парочка "держится за руки".

При этом ясно, что интроспективная сторона феномена любви учитывается совершенно недостаточно. Но большинство эмпирических социальных исследований или изысканий в области экспериментальной психологии строится именно по этому образцу. В них точно описываются наблюдаемые способы поведения и, по возможности, проводятся количественные подсчеты и запись на пленку. В итоге возникает большой объем разнообразной информации, которую можно обрабатывать статистически и которая отражается в бесчисленных дипломных работах, диссертациях и монографиях. Эти данные позволяют выявить общие закономерности. Тем самым, ожидаемое в соответствии со здравым смыслом поведение выражается в научных категориях.

6. Освобождающие науки

Прежде чем мы перейдем к обсуждению психоанализа, необходимо упомянуть третье научное направление, наряду с эмпирическими науками, часто осуждаемыми за их позитивизм, с одной стороны, и гуманитарными науками – с другой. Это критическая теория Франкфуртской школы, связанная с именами Адорно, Хоркхаймера и Хабермаса. Эти авторы не ограничиваются нейтральным сбором данных, а понимают научные исследования как просвещение и как критику господствующих общественных отношений. Как феноменология и герменевтика, психоанализ также пытается всесторонне и обоснованно объяснять индивидуальные события, но при этом критично относится к социуму, всегда стремясь учитывать общество как целое и его воздействие на человеческую жизнь. Тем самым критическая теория считает себя равноправной (наряду с естественной и гуманитарной) третьей наукой, которая совершенно в духе просвещения не только анализирует и выявляет смысл ставших уже историей отношений, но и критикует их, и проверяет, действительно ли субъекты становятся свободнее в том, что они делают, и освобождаются ли они от насилия и излишней опеки, или же все ограничивается лишь накоплением знаний без критической проверки, причем это касается не только внутреннего мира души, но, прежде всего, внешнего мира социальных структур в контексте отношений власти и господства (Horkheimer & Adorno, 1947).

7. Место психоанализа среди других наук

Если мы рассмотрим психоанализ с научно-теоретической точки зрения, как бы снаружи, нам не так-то легко будет определить его место среди различных научных систем. Иногда складывается впечатление, что психоанализ похож на хамелеона, переливающегося всеми цветами радуги.

Психоанализ можно отнести к естественным наукам, как это делает психоаналитик Хартманн (Hartmann, 1927), если считать психоаналитические положения, например, "вытеснение бессознательного содержания является причиной невроза" или "ликвидация вытеснения с помощью психоанализа устраняет невроз", общими закономерностями – общепринятыми психологическими закономерностями, как их описывает академическая психология. Правда, психоанализу не поздоровится, если применить к нему критерии академической психологии, как это сделал, например, Адольф Грюнбаум, специалист в области философии науки (Grünbaum, 1988).

Но психоанализ с тем же успехом можно считать идиографической наукой, не допускающей обобщений, ссылаясь на то, что любой отдельно взятый анализ человека – это уникальное, неповторимое событие. Так, например, французский философ Рикёр (Ricœur, 1969) в книге "Интерпретация. Этюд о Фрейде" относит психоанализ исключительно к герменевтическим наукам. Другие, например Лоренцер (Lorenzer, 1974), считают психоанализ "критически-герменевтической опытной наукой", правда, понимая при этом опыт не как в естественных науках, а как опыт, получаемый в переживаниях, о которых можно судить лишь по косвенным показателям. В этом смысле здесь корректнее было бы говорить о "науке о переживаниях". В более поздних публикациях Лоренцер (Lorenzer, 1984, S. 199) ясно говорит об "анализе переживаний".

8. Психоанализ – гуманитарная наука

Психоанализу можно дать такое определение: это самостоятельная научная дисциплина, располагающая специфическим методом исследования, универсальной теорией, учением о болезнях, техникой лечения и, наконец, теорией личности (Loch, 1999). Согласно этому определению, психоанализ является глубинной психологией (Freud, 1924f, S. 422), поскольку в его задачи входит доказательство существования и исследование бессознательного. В качестве исследовательского метода психоанализ представляет собой "объективный инструмент, примерно такой, как дифференциальное и интегральное исчисления" (Freud, 1927с, S. 360) и позволяет исследовать бессознательное содержание невротических, психосоматических и психотических симптомов, которые затем могут выявляться, изучаться и интерпретироваться в психоаналитической теории болезней. Как общая теория, психоанализ является менталистической теорией. Как частная теория, он исследует психическую жизнь людей с метапсихологической точки зрения:

• с динамической точки зрения психоанализ исследует взаимодействие аффектов, влечений, мотиваций, а также бессознательных конфликтов;

• экономический аспект, при зарождении психоанализа описанный как количественный энергетический фактор, в современных концепциях направлен на изучение количественных и качественных компонентов аффектов и представлений (в смысле репрезентантов влечений);

• структурный подход применяется для исследования элементов структуры человеческой психики, Оно, Я и Сверх-Я, а также определения специфических функций этих элементов;

• в генетическом аспекте рассматривается история развития психических энергий и структур.

С 1960-х годов многие теоретики психоанализа выступали с предложениями по его расширению и дифференциации с учетом метапсихологии (Mertens, 1981, 1992). Причем критики классической метапсихологии выступали прежде всего против экономической точки зрения как редукционистской и механистической ("гидраврика души"); они считали, что в этом психоанализ полностью остается на позициях естественных наук XIX в., придерживаясь сциентизма (Habermas, 1968; Lorenzer, 1974) и оставаясь во власти механистического, биологического "самообмана". Эти критики также считали, что такая заимствованная из естественных наук модель, выражаемая формулой "Причина – действие некоей силы – следствие", не соответствует сложной природе психической жизни человека. Некоторые предлагали, чтобы психоанализ последовательно развивался и превращался скорее в герменевтическую или нарративную научную дисциплину ("язык действий": Schafer, 1983; Spence, 1983, 1993) или хотя бы заменил экономическую точку зрения на мотивационный подход. Еще одна группа, прежде всего североамериканские психоаналитики, напротив, выступили за обоснование психоанализа с позиций теории систем (Петерфройнд, Рубинштейн, Розенблатт), чтобы открыть его для использования данных неврологии, биологии, физики, медицины и психологии, а также переформулировать основные психоаналитические понятия, такие как либидо, энергетическая нагруженность, символизация и бессознательное с учетом достижений нейробиологии (Deneke, 1999). В то же время складывается впечатление, что очень многие разделяют необходимость сохранения структурного, топологического, генетического и динамического подходов (Schmidt-Hellerau, 1993). Психоанализу нужна "своя собственная принципиальная теоретическая точка зрения", так как "без метапсихологического фундамента <…> он имеет очень мало шансов на участие в обсуждении междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов" (Mertens, 2007, S. 121). Так, не раз указывалось, что критика метапсихологии сама попалась на удочку неверного, конкретистического (конкретного, материального, физического) понимания, так как и Фрейд, и его последователи использовали физические и биологические модели, скорее, в качестве метафор, чем в их буквальном значении (Buchholz, 1993).

9. Психоанализ – наука совершенно особого рода

Если проверять психоанализ по вышеупомянутой схеме Хемпеля – Оппенгейма, то он должен быть в состоянии не только давать ретроспективные объяснения, но и делать прогнозы, которые впоследствии можно будет проверить. По-видимому, в отличие от теории бихевиоризма, психоанализ невозможно эмпирически проверить с помощью подобного научно-теоретического критерия, поэтому психоанализ следует отнести, скорее, к искусству интерпретации или герменевтическим методам. Но каким образом можно проверить психоаналитические интерпретации? Зоммер (1987) указал три критерия такой проверки:

• критерий соответствия: содержание сознания и его вербальное описание должны соответствовать друг другу;

• критерий когерентности (связности): интерпретация должна быть когерентной сама по себе;

• критерий практики: интерпретация должна подтверждаться жизненной практикой.

Кроме того, наряду с монологической проверкой интерпретации инсайтом пациента ("Ага, все так и есть, у меня сейчас словно пелена с глаз упала") существует еще и диалогическая проверка, состоящая в том, что партнеры по диалогу, проводящие исследование, приходят к одной и той же интерпретации, т. е. к консенсусу (критерий согласия).

Можно сказать и так: психоанализ – это и естественная, и гуманитарная наука. Любая односторонность была бы для него пагубной. Односторонняя естественно-научная ориентация привела бы к игнорированию субъективной стороны человеческого существования и эмоциональной жизни человека. Однако следует признать, что возможны и каузальные объяснения, например, когда говорят, что вытеснение произошло потому, что если бы некое переживание оставалось осознанным, это было бы настолько мучительно для сознания, что его невозможно было бы долго выдержать. Тем самым, при всем предубеждении против каузального мышления, мы обнаруживаем причинную связь между вытеснением и появлением невротического симптома по логической схеме "когда – тогда": "Когда состояние сознания становится для Я таким невыносимым, тогда мысль вытесняется" (пусть ценой возникновения невротического симптома). Другие примеры предложений, составленных по образцу "когда – тогда": "Когда меня покидает значимый для меня человек, тогда я огорчаюсь" или "Когда меня преследуют, тогда я обращаюсь в бегство".

Правда, более сложные психические соотношения не всегда так легко вписываются в причинные взаимосвязи, характерные для линейного мышления по схеме причина – следствие. Здесь мы, соглашаясь с Грегори Бэйтсоном (Bateson, 1972), имеем дело, скорее, с циркулярным мышлением, которое может двигаться в нескольких системах, способных, в свою очередь, пересекаться. Как же можно разрешить эту дилемму? Ответ таков: на психоаналитических сеансах мы работаем главным образом герменевтически, а между ними, как бы вне собственно психоаналитической процедуры, думая каузально, время от времени задаемся вопросом, каким образом герменевтически понятые феномены причинно следуют друг за другом или связаны между собой. Таким образом, на сеансах мы внимательно слушаем пациента и стараемся понять смысл того, что он говорит; причем понимание обстоятельств дела анализандом и аналитиком в каждом случае уникально и в принципе незавершенно. Кроме того, между сеансами мы пытаемся более отстраненно применить к рассматриваемому случаю универсальные правила. Например, мы привлекаем психоаналитическую теорию возникновения невроза навязчивых состояний (регрессия на анально-садистскую стадию) и таким образом пытаемся объяснить симптомы навязчивости у анализанда по схеме "когда – тогда".

10. Междисциплинарный характер психоанализа

В данной книге мы выступаем за открытость психоанализа по отношению ко всем смежным наукам. По описаниям психоаналитиков, а еще лучше по сообщениям анализандов о своих переживаниях всегда можно догадаться, как действительно проводится психоаналитическая сессия. При этом бросаются в глаза большие различия. Например, Фрейд в своих технических статьях советовал вести себя как зеркало, отражая только то, что исходит от пациента. Зато сообщения более ранних анализандов Фрейда говорят совсем о другом. По их рассказам, Фрейд был очень человечным, сердечным и добрым. Да и современные психоаналитики, видимо, ведут себя так же. А то, что они пишут, вероятно, не всегда соответствует тому, что они в действительности делают. Глубокомысленные философские исследования, такие как публикации Адольфа Грюнбаума (Grünbaum, 1988), где, основываясь на сочинениях Фрейда, средствами философской логики с научно-теоретической точки зрения оценивают психоаналитическую теорию и метод психоанализа, неизбежно приходят к выводам, не соответствующим действительному положению вещей.

Ничего хорошего не получится, если психоаналитики будут общаться только на заседаниях своих собственных профессиональных ассоциаций, почти как в эзотерических кружках, лелея и развивая фрейдовский психоанализ и отгораживаясь от других наук. Для психоанализа настало время открытого общения с другими науками. Конечно, это отнюдь не означает, что ради взаимопонимания необходимо отказаться от основополагающих психоаналитических установок.

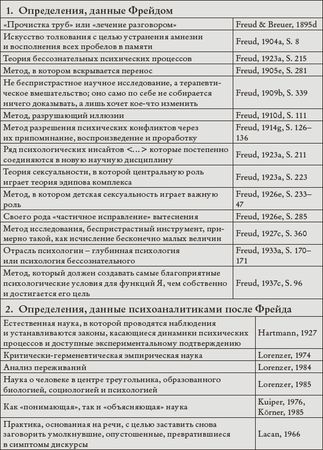

Таблица 2. Что такое психоанализ? Определения, данные разными авторами