Восприятие обладает тем априорным свойством, что любую данность воспринимает в категориях пространства и времени – вне этих категорий восприятие не существует. Даже бесплотных духов мы можем представлять себе только в каких-то формах (например, с крыльями), и даже божественное творчество в нашем воображении развивается во времени, хотя на самом деле у Бога времени нет. Рассудок имеет три априорные особенности: он заранее убеждён в том, что всякое явление имеет свою причину, в том, что ничто не может появиться из ничего и бесследно исчезнуть, и в том, что все явления в мире взаимосвязаны и все предметы между собой взаимодействуют. Итак, здесь принцип причинности, принцип сохранения субстанции и принцип взаимодействия. Чистому разуму присущи также три априорных представления: он изначально верит в единство внешнего мира, и этот единый мир называет вселенной, в единство внутреннего мира человеческой личности, и это единое внутри человека называет душой, и в итоговое единство единого внешнего и единого внутреннего, и это единство высшего порядка именует Богом. А вот практический разум обходится всего одним постулатом, называемым Кантом категорическим императивом (в переводе с латинского – приказание, обязательное к исполнению). Это – нравственный закон в сердце человека, требующий от индивидуума вести себя так, чтобы не нарушать общественный порядок, и предполагающий существование универсального принципа мировой справедливости. Из этого предположения, как это нетрудно увидеть, вытекает необходимость появления в нашем сознании такого понятия, как Бог. Действительно, в земной жизни мы сплошь и рядом наблюдаем вопиющее отсутствие справедливости: хороший человек всю жизнь мучается, а негодяй живёт припеваючи. Но категорический императив, живущий в нашем сердце (в "практическом разуме"), безапелляционно говорит нам, что справедливость обязана восторжествовать. Где же ей удастся сделать это? Конечно же, только у Бога в Его царствии, где Он утрёт всякую слезу праведника и накажет грешника.

Обратим внимание на то, что понятие Бога возникает у Канта дважды – один раз в "чистом разуме", обеспечивая комфортное для него представление о единстве всего сущего, а второй раз в "практическом разуме", не давая огорчать его наличием в нашей жизни несправедливости. Весьма примечательно, что в обоих случаях Бог возникает по причинам психологического характера, а не из онтологических соображений. Этим Бог Канта отличается от Бога Беркли. У последнего Он появляется из жалости к вещам, которые без Его присмотра исчезнут, первый вводит Его в свою систему из жалости к людям, ради удовлетворения априорных требований их разума. И надо констатировать, что Бог Беркли более онтологичен, чем Бог Канта, так что вера у немецкого мыслителя по сравнению с жившим на несколько десятилетий раньше его английским епископом поубавилась.

После Канта, заворожившего всех своей учёностью и фундаментальностью изложения своей системы, к "странной философии" начали понемногу привыкать, и, когда её продолжил соотечественник Канта Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814), к этому отнеслись достаточно спокойно, хотя по степени странности умозрительных построений этот автор превзошёл не только Канта, но, пожалуй, всех философов вообще.

И всё же надо признать, что в этих построениях была своя логика. Фихте хотел преодолеть дуализм Канта, воспринимавшийся им как непоследовательность и недостаток решимости пойти по тому пути, на который он вступил, до конца. Слава Канту, заявившему, что вещи творятся человеческим сознанием, но жаль, что речь у него идёт только о "вещах для нас", помимо которых у него остаются ещё какие-то загадочные "вещи в себе", от человеческого сознания независимые. Этот недочёт кантианства надо устранить и провозгласить человека творцом всех вещей. Это Фихте и сделал.

Новизна его философии состояла не только в том, что он довёл начинания Канта до логического конца, но и в том, что в ней появляется идея развития, у Канта начисто отсутствующая. У Канта как человек рождается на свет со своими четырьмя отделами сознания, обладающими какими-то априорными свойствами, так и умирает с ними, нисколько не изменив свои свойства. У Фихте эта статика сменяется динамикой.

Исходное понятие у Фихте – "я". Оно не нуждается в определении или пояснении, поскольку известно каждому человеку непосредственно по его внутреннему опыту. "Я" не стоит на месте и в течение своего существования проходит три стадии развития. На первой стадии "я" просто осознаёт своё существование, проникается радостной мыслью "Я есть!". Но упиваться этим опьяняющим открытием "я" долго не может, в какой-то момент оно начинает чувствовать необходимость действовать, как герой сказки, достигнув совершеннолетия, исполняется желанием "людей повидать и себя показать", то есть выйти во внешний мир. Но признание какого-либо объективно существующего внешнего мира, даже в форме "вещей в себе", для Фихте есть уступка "устарелой догматической философии". Поэтому для "я" тут имеется только один выход: отделить от себя некое "не я", с которым оно и будет в дальнейшем взаимодействовать, наращивая при этом свою силу, как наращивает её боксёр, работая со спарринг-партнёром. Таким "не я" становится для "я", по Фихте, природа. Но не подумайте, что это та привычная для всех нас окружающая природа, которая существует независимо от нас и вне нас – таких самостоятельностей Фихте допустить не может, – а природа, сотворённая внутри "я" им самим в акте её отчуждения в качестве "не я", и никакой другой, "настоящей", природы нет.

Это самое скользкое место в системе Фихте, но, проскочив его, мы поймём, ради чего затевался весь сыр-бор. На третьей стадии "я" побеждает порождённую им же самим природу и сливается с нею, покорённой, в "Абсолютное я", включающее в себя как субъект, так и объект, то есть всё. А это, конечно, статус Бога. То, что у утончённого интеллектуала Канта было завуалировано изощрённой риторикой, простодушный сын ткача Фихте высказал прямо и без обиняков: Человек должен быть возведён в достоинство Бога. А как же иначе – ведь он не только творит вселенную, но и подчиняет её себе!

Этой гордой претензией дышат не только философские сочинения Фихте, но и его лирические пассажи. Вот один из них:

"Я смело поднимаю кверху голову, к грозным скалистым горам и к бушующему водопаду, и к гремящим, плавающим в огненном море облакам, и говорю: я вечен, я противоборствую вашей мощи. Падите все на меня, и ты земля, и ты, небо, смешайтесь в диком смятении, и вы, все стихии, пенитесь и бушуйте и сотрите в дикой борьбе последнюю солнечную пылинку тела, которое я называю моим – одна моя воля со своим твёрдым планом должна мужественно и холодно носиться над развалинами мира, так как я принял мое назначение, и оно прочнее, чем вы, оно вечно, и я вечен, как оно".

В литературном отношении это полная безвкусица, но с идейной точки зрения мы имеем здесь чёткое декларирование всемогущества человека, равного божественному, и оно невольно заставляет вспомнить слова из "Марша энтузиастов" 1930-х годов: "Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака".

Но вернёмся к тому пункту, который мы проскочили, – ко второй стадии развития "я". На этой стадии оно порождает природу, отчуждая её от себя в виде "не я". "Я" по всему контексту философии Фихте является духовным ядром индивидуума, отдельной личности. Иными словами, фихтевское "я" – это одиночка, и она-то и творит то, что именуется в просторечии "окружающим миром". Но в этом мире есть и другие люди, не так ли? Значит, я и их творю, отчуждая от себя, то есть как объективно существующих независимо от моего "я" личностей их на самом деле нет, они суть плод моего воображения. Такая точка зрения называется солипсизмом: существую только я, а всё остальное мне кажется. Логически она абсолютно неопровержима, и если кто-то другой скажет солипсисту: "Бот я сейчас стукну тебя палкой по голове, и тогда ты поймёшь, что я тебе не кажусь, а на самом деле существую", то он ответит: "Ничего это мне не докажет – я скажу: мне кажется, что меня ударили по голове". Тем не менее каждому нормальному человеку ясно, что солипсизм – это некий абсурд, а поскольку фихтеанство при внимательном его рассмотрении оборачивалось солипсизмом, серьёзно восприниматься оно всё-таки не могло.

По-иному взялся продолжать дело Беркли – Канта – Фихте Георг Фридрих Гегель (1770–1831). Сохраняя ту же самую центральную идею, он облёк её в форму такой философии, которая не только не выглядела странной, но показалась весьма естественной и очень убедительной. Главное, что было в ней привлекательно, – Это признание существования объективной реальности, отказ от которой, несмотря на всякие умные рассуждения, не мог не смущать публику. Тут не было ни намёка на солипсизм и даже просто на субъективизм. Вот краткое изложение системы Гегеля.

Всё, что мы видим вокруг себя, всё многообразие мира мёртвой материи и мира живых существ с их взаимодействием есть не что иное, как развёртка единого формообразующего начала, которое одно обладает полноценным существованием. Это начало – нематериально, поэтому его можно назвать мировым духом, или абсолютной идеей. Оно не всегда имело такое внешнее выражение, какое мы наблюдаем сейчас, ибо проходило сложный и длинный путь развития, включавший в себя три основные фазы.

1. Логика. В этой фазе абсолютная идея не имела никакого материального воплощения, была чистым духом. Но она не пребывала в покое – в этой невидимой и неосязаемой субстанции происходила напряжённая работа – формировались те законы, которые должны будут управлять готовящимся внешним, вещественным воплощением абсолютной идеи и станут "законами природы".

2. Природа. В незримом цлане той материальной структуры, которая станет для абсолютной идеи её "другим", или "инобытием", произошёл акт рождения этого "другого" и его отчуждение от породившего его начала. Теперь мировой дух мог смотреть на самого себя в зеркало природы и таким образом лучше познавать собственную суть. Самопознание же было с самого начала основной целью абсолютной идеи, и она создала свой материальный двойник именно для того, чтобы облегчить достижение этой цели.

3. Дух. Природа, как дубликат развивающейся абсолютной идеи, тоже развивалась и в своём развитии достигла такого момента, когда в ней появился человек с его духовной культурой. Высшим достижением культуры стала философия, а высшим достижением философии – система Гегеля. Через эту философию абсолютная идея наконец полностью познала самоё себя, то есть достигла своей вожделенной цели, на чём, в принципе, исторический процесс должен закончиться.

На эту концовку не очень-то обратили внимание, а если кто и обратил, посчитал её простительным для гения чудачеством, нисколько не обесценивающим всего остального. А всё остальное выстраивалось в стройное дискурсивное рассуждение только ради этой концовки.

В ней абсолютная идея познаёт себя через человека – не только Гегеля, но и всякого, кто усвоит его философию, являющуюся истиной в последней инстанции. Но абсолютная идея есть всё, значит, всякий, поверивший Гегелю, как полномочный представитель абсолютной идеи, познаёт всё, то есть станет всезнающим, а поскольку ещё Бэкон доказал, что знание – сила, то он станет всесильным. Снова человек, притом любой желающий этого (ему достаточно лишь внимательно прочитать Гегеля), обретает статус Бога. Как мы видим, несмотря на внешнюю несхожесть гегельянства с кантианством и фихтеанством, оно льёт воду на ту же мельницу – на совершение "коперниковской революции" в философии: на то, чтобы в центр картины мира вместо Бога поместить человека. У Канта не Бог создаёт человека, наделяя его разумом, а разум создаёт понятие Бога, видя в том для себя пользу, а у Гегеля хотя в центре мира находится абсолютная идея, но в центре этой идеи в какой-то момент появляется философски мыслящий человек, через которого она познаёт себя. О Боге же в Его традиционном понимании тут нет и речи.

Глава 2

Подоплёка странной философии

Читая философские трактаты Беркли, Канта, Фихте и Гегеля, спрашиваешь себя: неужели эти интеллектуальные упражнения, перегруженные усложнёнными абстракциями и искусственными новыми понятиями, могли найти отзвук не только в узком кругу любителей умозрительных построений, но и в среде обычных, не приученных к этим умственным упражнениям читателей? Сама жизнь дала ответ на этот вопрос. Все четыре автора стали широко известными, а последние три из них, вместе с Шеллингом и Фейербахом, образовали ядро "немецкой классической философии", которая считается одним из высочайших достижений человеческого разума Нового времени. Реакция рядового читателя на их заумные логические конструкции была почти всегда одной и той же: непонятно, но здорово!

Чем же так подкупила европейскую общественность странная философия, взявшаяся перелицовывать прежние представления о мироустройстве? Именно тем, что к началу XIX века такая перелицовка стала настоятельной необходимостью, и то, что сделали упомянутые выше мыслители, было добровольным выполнением социального заказа. А тот, кто добросовестно поработал, достоин прославления.

Заказ этот созрел давно. И хотя он действительно был обусловлен реалиями социального развития, его первопричиной было нечто совсем другое – воля европейского человека, или, что то же самое, данная ему сотворившим его Богом свобода (о том, что "воля" и "свобода" синонимы, напоминают нам такие фразы, как, например, "В 1861 году русским крестьянам дана была воля").

Учёнейшие люди, которым публика привыкла безоговорочно доверять (против науки не попрёшь!), – историки, социологи, политологи, футурологи и тому подобное, разработали весьма сложную методику диагностики общественных явлений и ввели в свой научный обиход множество специальных понятий, помогающих им лучше разобраться в том, что происходило в прошлом, происходит сегодня или произойдёт завтра с беспокойным человечеством. И они не даром едят свой хлеб: во многих вопросах их выводы и рекомендации оказываются очень правильными и полезными. Но понять природу самых важных, судьбоносных, определяющих ход всей мировой истории процессов эти высокоумные интеллектуалы чаще всего как раз не способны, ибо суть таких процессов проста до примитивности, а если учёный сделает простой вывод, люди скажут: а зачем же он учился?

То, что начало происходить в Европе около XV века и изменило всю дальнейшую судьбу не только её жителей, но и всех людей на свете, было простым до банальности. В очередной раз повторился бесхитростный сюжет Адама и Евы, захотевших стать как боги (Бытие 3, 5). Эта фабула у потомков Адама будет повторяться неоднократно, ибо наклонность к тому, чтобы поддаваться соблазну сменить свой статус богоподобия на статус божественности, стала, видимо, у нас наследственной. Печальный урок изгнанных из рая прародителей ничему нас не учит.

Не так уж много времени прошло после первородного греха, и вот уже гордые вавилоняне возводят свою громадную башню, чтобы забраться на самый её верх и, стуча в медные тазы и размахивая швабрами, прогнать с неба богов и возвести в их ранг себя самих. Наказание в виде смешения языков не заставило себя ждать, но, когда память о нём потускнела в череде поколений, древнее искушение снова начало испытывать людское благоразумие.

В этой регулярно повторяющейся истории имеется одна замечательная закономерность. Люди поднимают бунт против Бога в тот момент, когда, благодаря не кому иному, как тому же самому Богу, они добиваются в своей деятельности впечатляющих результатов и достигают благополучия. Казалось бы, вот теперь-то и открывается перед ними счастливая возможность вести "тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте", как христиане молят об этом Господа в просительной ектений, но тут у нас разыгрывается аппетит, нам становится мало того, что у нас есть. Вообразив, что всё это создано нашими собственными руками и что этими же руками мы способны сотворить такое, что сделает жизнь небывало прекрасной, мы впадаем в эйфорию, выходим на улицу и хором запеваем: "Мы на небо залезем, разгоним всех богов", так как они, по нашему убеждению, будут только мешать нам строить лучезарное будущее.

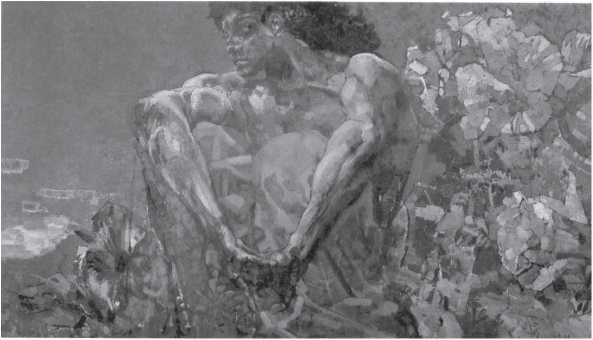

Эта пошловатая схема сработала и в XV веке в христианской Европе. Именно благодаря христианству, научившему их терпению, целеустремлённости, личному аскетизму, честности и добросовестности в труде, европейцы сумели разумно организовать свою общественную жизнь, освоить сложные ремёсла, наладить торговлю и мореплавание, создать великое изобразительное искусство и потрясающую архитектуру. И как раз в этом блистательном искусстве, на высшей точке его взлёта, начали проявляться видимые признаки "головокружения от успехов": лучшие мастера вместо прославления Бога, в чём прежде видели главную свою задачу, начали с тем же самым пафосом прославлять человека. Вглядитесь, например, во фреску Микеланджело "Страшный суд" на стене Сикстинской капеллы. В центре её композиции Христос решительным рубящим движением правой руки рассекает людское стадо на овец и козлищ. Но каков этот Христос! Перед нами могучий атлет, эдакий чемпион мира по культуризму, образец телесного совершенства и физической силы. Очевидно, что художник, его нарисовавший, любуется его мускулатурой, которую изображает со знанием дела, как любовались мышцами гладиаторов понимавшие в этом толк древние римляне. Вот оно, "Возрождение"? – возродилось восхищение человеческой плотью, свойственное языческой Античности. Христос, конечно, как это подчёркивали четыре Вселенских собора с третьего по шестой, имеет в себе две природы – Божественную и человеческую, так что формально Микеланджело не противоречит догмату, но у Церкви Христос Богочеловек, а у него человекобог, ибо человеческая, плотская составляющая прямо-таки выпирает наружу на фреске, а духовная вообще не отражена. И нет уже в XV веке икон, а есть изящные женские портреты, на которых под видом Девы Марии изображаются прекрасные итальянки. Первый робкий шажок к тому далёкому будущему, когда некая певичка, вовсе не такая уж и прекрасная, открыто назовёт себя Мадонной и все будут с восторгом повторять за ней это самопровозглашённое имя. И первый, уже не робкий шаг к "коперниковской революции", требующей перемещения центра бытия.