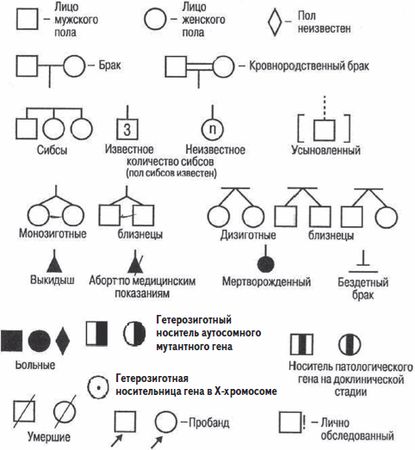

Рис. 5. Символы, используемые при составлении родословных

Носитель интересующего нас признака (например, пораженный болезнью или обладающий каким-либо талантом) называется пробандом. На схемах больные обозначаются зачерненными символами. Гетерозиготные носители рецессивного гена могут обозначаться символами, зачерненными наполовину. Поколения нумеруют сверху вниз римскими цифрами, а индивиды в пределах поколения нумеруются арабскими цифрами. Таким образом, каждый индивид в родословной имеет свой шифр.

После работ Ф. Гальтона неоднократно делались попытки, например, подтвердить наследование гениальности. В качестве доказательств наследственной одаренности, помимо всем известного семейства Бахов, приводились примеры родословных различных знаменитых семейств. Скажем, династия математиков Бернулли, которая в 6 поколениях дала 11 знаменитых ученых. 103 года представители этой семьи возглавляли кафедру математики в Базельском университете в Швейцарии! Но данные о семьях выдающихся людей – не доказательство наследственной передачи таланта, это лишь повод поставить об этом вопрос – найдется множество примеров, когда выдающиеся музыканты или ученые были единственными в своем роду. Наблюдая семейную передачу какой-либо способности, нельзя с полной уверенностью утверждать, что она является наследственной, поскольку в семье помимо наследственной существует еще и культурная передача, и корреляция между родителями и потомством может объясняться не только наследственностью, но и средой. И доказательство этому – большая встречаемость музыкальных семей в XVII–XVIII вв., чем сейчас – музыка была ремеслом, профессией, тогда как сейчас это либо потребность таланта, рвущаяся наружу, либо контент шоу-бизнеса. Повторимся: высокая встречаемость выдающихся способностей у представителей одной семьи не является доказательством их наследуемости, поскольку генеалогический метод не позволяет разводить наследственные и средовые причины изменчивости количественных признаков. В настоящее время в генетике поведения генеалогический метод сам по себе не используется, его применяют в сочетании с другими (близнецовым, приемных детей, при анализе сцепления).

Выше мы уже говорили о рассматривании сходства членов одной семьи друг с другом.

Сравниваемые родственники могут принадлежать к одному поколению. К их числу относятся братья и сестры (сибсы), родившиеся в одной семье и имеющие в среднем половину общих генов, а также родственники, имеющие меньшее генетическое сходство, например, дети от разных браков – полусибсы (дети, имеющие одну и ту же мать, но разных отцов, или наоборот), двоюродные братья и сестры и т. д. Сравниваться могут и пары родственников, принадлежащие к разным поколениям: родители – с детьми, бабушки и дедушки – с внуками, тети и дяди – с племянниками.

Интерпретация результатов при таких сопоставлениях такая же, как и в близнецовом методе: о влиянии генотипа можно говорить, когда большей степени родства сопутствует и большее сходство (корреляция) по изучаемой психологической характеристике, например, если сибсы похожи больше, чем полусибсы, родители и дети – больше, чем бабушки и внуки, и т. д. Но, вообще, в рамках семейного исследования более надежным для определения роли генотипа и среды является сопоставление двоюродных братьев и сестер с троюродными (поскольку и те и другие, по крайней мере, не живут обычно под одной крышей), чем родных братьев и сестер с двоюродными. И еще – серьезная проблема возникает при сравнении родственников, принадлежащих к разным поколениям, например, родителей и детей: влияние генотипа на некоторые психологические особенности может изменяться с возрастом, а методы диагностики психологических особенностей, рассчитанные на людей разного возраста, могут быть не совсем сопоставимы – дети могут оказаться непохожими на родителей по какой-либо характеристике, вариативность которой в значительной степени связана с генотипом. Выход – проведение долговременных исследований – обследовать родителей по какой-либо характеристике, подождать, пока их дети вырастут до того возраста, в котором обследовались родители, и повторить исследование на детях.

Естественно, одним из способов проверки надежности является сопоставление результатов, полученных разными методами.

Вопросы и задания по теме 8

1. Какие типы близнецов существуют в человеческой популяции?

2. Каково происхождение МЗ– и ДЗ-близнецов?

3. Какие факторы увеличивают вероятность рождаемости близнецов и к какому типу близнецов это относится?

4. На чем основано применение близнецового метода, и кто его автор?

5. На каких допущениях основан близнецовый метод?

6. Чем связано существование систематических различий между близнецами и неблизнецами?

7. Что такое близнецовая ситуация и зачем ее нужно исследовать?

8. Какие разновидности близнецовых исследований вы знаете и для чего они используются?

9. Какие психологические характеристики можно исследовать с помощью родословных?

10. Подготовьте сообщения о семьях, в которых прослеживались какие-либо выдающиеся способности.

11. Какие возможны объяснения для передачи специальных способностей от поколения к поколению?

12. Какие конкретные генеалогические исследования в области психогенетики вам известны?

13. Почему семейный метод относится к "нежестким" схемам исследования?

14. На чем основано применение метода приемных детей в психогенетике?

15. Почему применение этого метода в России практически невозможно?

Тема 9

Генотип и среда

Концепция нормы реакции и развитие.

Понятие фенотипа на клеточном уровне. Непознаваемость пределов фенотипа.

Среда внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом.

Экспрессия гена, ее основные этапы и возможные механизмы регуляции. Ранние гены и их роль в развитии.

Гормоны и их роль в генетической регуляции.

Морфогенез нервной системы и его основные этапы.

Наследственные и средовые факторы, влияющие на этот процесс.

Случайности и историзм развития.

Выше мы уже заметили, что наследуется не признак, а норма реакции. В ряде исследований под нормой реакции понимают пределы, которые генотип ставит формированию фенотипа. Но мы уже определили норму реакции и как специфический характер реакции генотипа на изменения среды. Введение понятия предела объяснимо – в обычных стандартных условиях развития действительно генотипы ограничивают возможности развития фенотипов – люди с хорошими генетическими задатками для развития интеллекта при прочих равных всегда будут опережать людей с плохими задатками. Считается, что среда может сдвигать конечный результат развития [в пределах диапазона, который генетически детерминирован]. Но в действительности нельзя быть уверенными, что признак достиг максимального развития, возможного для данного генотипа. Характер фенотипических проявлений генотипа не может быть протестирован для всех возможных сред, поскольку они имеют практически бесконечное число вариантов. В отношении человека нет возможности не только произвольно контролировать параметры среды, в которой происходит развитие, но даже и выбрать те параметры, сведения о которых необходимо получить. Современная наука представляет данные о значительных возможностях среды: ранний опыта, в том числе, эмбриональный, влияет на активность генов, структурное и функциональное формирование нервной системы. Это значит, что, если в традиционной среде создается иллюзия существования пределов для формирования фенотипа, то все равно нет уверенности, что развитие, в процессе которого генотип будет подвергаться необычным, нетрадиционным воздействиям, не приведет к возникновению таких особенностей поведения, которые в обычных условиях при данном генотипе были бы невозможны. Отсюда: правильно, к сожалению, на нынешнем этапе развития науки считать, что пределы фенотипа непознаваемы.

Заметим: сегодня популярны различные нетрадиционные (и нередко шарлатанские) методы воспитания младенцев – выращивание музыкантов, когда мать обеспечивает своему ребенку во время вынашивания прослушивание музыки… Рождение в воде, динамическая гимнастика… В родильных домах нынче практикуется до перерезания пуповины класть ребенка на живот материи в целях обеспечения и достижения естественного контакта. Возможно, эти воздействия иногда и не лишены смысла, поскольку интенсивно формирующаяся нервная система, от которой в конечном счете и будет зависеть наше поведение и все высшие психические функции, податлива к воздействиям именно в ранний период онтогенеза.

Итак, мы уже неоднократно сказали: результат развития – фенотип – зависит от совместного действия генов и среды. Гены и признаки связаны сложной сетью путей развития. Все индивидуальные различия являются результатом обстоятельств развития конкретных индивидов в конкретных средах. Часто индивиды, воспитанные в явно различающихся средах, имеют много общего. И наоборот, сиблинги, воспитывающиеся в одной семье, при сходных обстоятельствах за счет тонких различий в условиях воспитания и развития реально будут испытывать весьма различные воздействия как физической, так и социальной среды. Это справедливо даже для генетически идентичных МЗ-близнецов. Таким образом, процесс взаимодействия со средой сложен и неоднозначен. Психологи и специалисты в области генетики часто пользуются термином взаимодействие в статистическом смысле, когда исследуется взаимодействие отдельных факторов в продуцировании какого-либо измеряемого эффекта. Но статистическое взаимодействие факторов и взаимодействие генов и среды в индивидуальном развитии – разные вещи.

Наш генотип, генетический аппарат, спрятан глубоко внутри клетки и отделен от внешней среды не только покровами тела, но и клеточной и ядерной оболочками. Гены и окружающий мир непосредственно не соприкасаются. С внешней средой взаимодействует организм в целом – гены взаимодействуют с различными биохимическими субстанциями внутри клетки. А вот различные клеточные субстанции могут испытывать влияние внешнего мира.

Для психолога, психогенетика понятие фенотип обычно ассоциируется с понятием анатомического или поведенческого признака. Среда включает различные факторы вне организма. Это и физическая среда (различные виды энергии, материальные объекты), и социальная среда (социальное окружение). Для генетика среда – все внешнее по отношению к генам, или ДНК. В этом смысле среда в первую очередь включает различные химические субстанции, продуцируемые клеткой или ее окружением, а также продукты метаболизма переваренной пищи. Для молекулярной генетики понятие фенотип ассоциируется с фенотипом клетки, а именно ее белками. Но мы оставим все же эти вопросы для изучения будущим специалистам в области генетики… Процессы, происходящие при считывании генетической информации с ДНК и при последующем синтезе белка, являются многоступенчатыми, и на каждой ступени возможна регуляция. Это означает, что между генотипом и фенотипом клетки не существует однозначного соответствия, а конечный результат целой цепи превращений зависит от динамических событий внутри и вне клетки. Регуляция определяет, будет ли ген экспрессирован, когда, где и в какой степени, какой белок будет синтезирован на основе данного гена, как он будет модифицирован и где будет локализован. Регуляция может происходить на любой ступени экспрессии гена, но в основном она происходит при процессах транскрипции. Здесь определяется, будет ли вообще осуществляться транскрипция, и если да, то с какой скоростью она будет происходить и какова будет ее продолжительность. Таким образом, большинство регуляторов – это факторы транскрипции.

Из всех видов тканей наибольшее разнообразие клеток и клеточных продуктов представлено в нервной системе. Это может обеспечиваться двумя путями: либо каждая клетка экспрессирует лишь небольшую часть своего генома, либо она использует один и тот же набор генов различным образом (альтернативный сплайсинг). Возможно, в нервной системе используются оба этих механизма, каждый из которых требует высоких уровней регуляции.

Как известно, впервые ранние гены были идентифицированы в культуре ткани при исследовании механизмов активации генома в ответ на добавление в среду факторов роста, приводящих к клеточной пролиферации (увеличению массы клеток путем митоза) и дифференцировке. Эти исследования привели к открытию класса генов, которые активируются в течение нескольких минут после воздействия на клетки факторов роста, причем эта индукция происходит даже в том случае, если в среду добавлены ингибиторы синтеза белка. Оказалось, что эти гены кодируют ядерные белки, которые являются транскрипционными факторами и регулируют экспрессию других генов. Ранние гены широко распространены в живых организмах, причем один и тот же ген встречается у далеких в эволюционном отношении организмов. Это указывает на их важную биологическую функцию в нормальных клетках. В условиях нормального функционирования ранние гены характеризуются быстрой, но преходящей экспрессией в ответ на различные сигналы из внеклеточного пространства. Считается, что ранние гены и их продукты могут быть одним из механизмов, посредством которых осуществляется координация между онтогенетическими событиями в нервной системе и во внешней среде. Посредством участия ранних генов некоторая генетическая активность может концентрироваться в определенных клетках и координироваться с другими процессами, происходящими в нервной системе или во внешней среде. К настоящему моменту накоплено очень много данных об экспрессии ранних генов в мозге животных при обучении.

За последние годы получены прямые доказательства участия ранних генов в механизмах обучения и формирования памяти. Ранние гены очень чувствительно реагируют на изменения во внешней среде и являют собой критическое звено в механизме воздействия среды и приобретаемого в результате этого индивидуального опыта над геном нервных клеток. Благодаря ранним генам даже краткие средовые сигналы могут быть преобразованы в каскад продолжительных событий, приводящих к изменениям внутри клеток и к межклеточным взаимодействиям – ранние гены могут участвовать как в закладке нервной системы в эмбриогенезе, так и в ее пластических изменениях после рождения.

Помимо ранних генов, в регуляцию генной активности и межклеточного взаимодействия включены и другие продукты. Одними из них являются гормоны.

Гормоны – биологически активные соединения, которые тоже вполне способны принимать участие в регуляции дифференциации и активности нервных клеток на генетическом уровне. Стероидные гормоны (эстроген, тестостерон, прогестерон и некоторые другие) являются жирорастворимыми молекулами, благодаря чему они могут свободно проникать через клеточные мембраны в цитоплазму и ядро клетки. Для регуляции клеточной активности гормон должен не просто проникнуть внутрь клетки, но еще связаться со специфическим внутриклеточным рецептором. Рецептор представляет собой молекулярный комплекс, имеющий область связывания с ДНК, область связывания с гормоном и область, отвечающую за регуляцию транскрипции. После связывания гормона со своим рецептором результирующий комплекс способен прикрепиться к акцепторным участкам на хроматине и регулировать транскрипцию. Регуляция может выражаться в том, будет ли происходить транскрипция, какова будет ее скорость и с какого участка, или сайта (сайту соответствует участок ДНК, представляющий одну пару нуклеотидов), она начнется. Хотя стероидные гормоны и могут проникать во все клетки, но не все клетки, а только клетки-мишени имеют для них соответствующие рецепторы. Гормоны могут управлять и собственной активностью посредством процессов с обратной связью, которые регулируют число рецепторов в клетках-мишенях в сторону понижения или повышения. На продукцию и секрецию гормонов влияет средовая стимуляция, и поэтому на генетическую активность в клетках-мишенях может влиять средовой опыт, который приводит к изменению содержания гормонов в организме.

То, о чем мы сейчас говорили – аспекты современной молекулярной генетики – показывает, насколько велики возможности регуляции генетической активности [нервных] клеток, причем не только со стороны внутриклеточных агентов, но и таких событий в межклеточных взаимодействиях, которые непосредственно связаны со средой вне организма. Внешние средовые факторы могут влиять на активность ДНК и клетки в целом только через внутреннюю химическую среду организма. Это происходит благодаря существованию специальных, созданных эволюцией приспособлений, которые способны трансформировать факторы внешней среды в биохимические субстанции. Это специальные биологические преобразователи, которые превращают энергию внешней среды в химические компоненты.