Вещи и предложения находятся не столько в ситуации радикальной двойственности, сколько на двух сторонах границы, представленной смыслом. Эта граница ни смешивает, ни воссоединяет их (поскольку монизма здесь не больше, чем дуализма); скорее, она является артикуляцией их различия: тело / язык.

Смысл – это граница, соссюровский лист бумаги между звуком и значением.

Но Пригов, при всей близости стоической и делезовской модели смысла, – не стоик и не делезианец. Признавая значимость медиума, листа, поверхности, признавая абсолютную автономность миров мысли и вещей, материального и нематериального, он все‐таки считает, что миры эти можно соединить, что возможна логика транзитности, жеста, проникающего из мира в мир, из одной онтологии в другую. В уже цитированном мной разговоре с Михаилом Эпштейном Пригов замечал:

Очищение художника и вообще человечества от телесности, ее "перекодирование" в модус транзитности. Вот это очень интересно, это и есть, собственно говоря, истончание, предельное истончание. В этом модусе транзитности гораздо легче сделать шаг в Другое, чем со всей своей предыдущей телесностью, коммунальными телами, художественными телами, я даже не говорю про физиологические тела.

Что значит это "истончание", "перекодирование" телесности? В разговоре с Парщиковым он, например, утверждал, что в современной культуре

телесность в принципе вся метафоризирована в переделах нашего пользования. Оказалось, что проблема телесности – не проблема противостояния дискурсу, а проблема отысканий: где же все‐таки та телесность, которая отличается от дискурсивности?

Главной дискурсивной метаморфозой тела для Пригова была его способность проникать сквозь мембрану, отделяющую миры. Это свойство "пропускать и проходить сквозь" Пригов иногда определял как "хрупкость". В цикле "Хрупенькое все" он писал:

А то, кто кого ударит по харе рукой, а она туда и проваливается, проваливается – ужас, как хрупко все

А то, кто сам себе руку на грудь положит, а она вдруг уходит внутрь, и он сам за нею летит, летит, не ведая куда

А то, кто коснется кошку погладить, а она хрупенькая треснет и вот уже оба проваливаются, проваливаются…

Особенно тут показателен кусок с человеком, который проваливается внутрь самого себя, как капля в цитированном выше тексте проходит сквозь себя, то есть сквозь воду. Тело в таких ситуациях – это и носитель поверхности, и воплощение транзитности, эту поверхность разрушающей. Книгу "Только моя Япония" Пригов завершил текстом "Японская хрупкость". Придуманные художником японцы здесь предстают как высохшие существа, утрачивающие телесность: "как кузнечики лапками в сухих растениях перебирают…". Но чуть позже та же метафора трансформируется:

А про японцев думается часто

Что можно услышать

Как мысли их, словно кузнечики лапками,

Перебирают легко извилины их суховатого мозга.

То, что мгновение назад было хрупким телом, тут становится мыслью. Телесное превращается в умозрительное, потому что обладает способностью проваливаться внутрь себя, прокалывать поверхность тела-симулякра и уходить в глубину. Собственно транзитность понимается как неспособность материальной поверхности удерживать на себе тело знака, который проваливается внутрь себя, проходит сквозь экран и становится мыслью. Можно сказать и иначе. Транзитность укоренена в неспособности знака поддерживать свою собственную материальность, то есть инертность по отношению к жесту, пронизывающему эту материальность по направлению к онтологически иному миру. Знак, в силу свойственной ему интенциональности, преодолевает собственную телесность и проваливается в "идеальное" внутри самого себя.

Японцы – чисто абстрактная тематизация этой транзитной семиотики, которая в большинстве случаев манифестирована в отношении бумаги и письма. Вот, конечно, истинные протагонисты транзитности. Маршалл Маклюэн в "Галактике Гутенберга" утверждал, что наше умение видеть изображение, построенное по законам линейной перспективы, прямо связано с нашим навыком чтения алфавитного письма. Чтение заставляет нас схватывать совокупность отдельных элементов изображения как смысловое целое, а без этого навыка не существует понимание целостного перспективного пространства. Кроме того, писал Маклюэн:

Только фонетический алфавит приводит к разрыву между глазом и ухом, между семантическим значением и визуальным кодом, и поэтому только фонетическое письмо создает условия для перехода человека из племенного мира в цивилизованный и дарит ему глаз вместо уха.

Это утверждение означает, что только разделение, изоляция миров (слухового и визуального) позволяет состояться развитой визуальности и тем пространственным кодам, которые открывают пространство в глубину.

Не так давно Фридрих Киттлер обратил внимание на почти одновременное открытие и кодификацию перспективы Альберти и изобретение книгопечатания Гутенбергом. При этом он значительно углубил интуицию Маклюэна. Он показал, что книгопечатание основывалось на постулировании пустой клетки, пробела, так называемого spatium, который теоретик сравнил с математическим нулем, не имеющим собственного значения, но необходимым для установления порядка натуральных чисел. Пробел был нулевым элементом печатной страницы, который можно было заменить любым знаком. Таким образом, на страницу вводилось понятие фиксированного места знака, которое в каком‐то смысле предвосхищало понятие точки зрения и точки схода перспективы. К тому же Киттлер показал, до какой степени важным для всего процесса формулирования новой парадигмы чтения и зрения было освоение "Элементов" Эвклида и введенных им понятий точки и линии (Эвклид был напечатан в 1482 году).

Установление пробела, spatium’а как места организации смыслового поля существенно потому, что упорядочивает буквы на бумаге по отношению к белому полю "экрана", в который тем самым вписывается некая фиксированная точка (точка схода или точка зрения), позволяющая этому экрану раскрыться в глубину. Таким образом, тело знаков, букв, образующих собой материальный слой на стекле, о котором говорил Пригов в связи с кинематографическими титрами, само является предпосылкой открытия экрана в глубину, исчезновения плоскости и, в конечном итоге, исчезновения материальности знаков.

Провал, белизна открывают глубину и тем самым открывают смысл. В еврейской традиции существует предание, согласно которому Тора, полученная Моисеем, была выгравирована черным огнем по белому огню. Нахманид так комментировал это предание:

Тора, "написанная черным огнем по белому огню", означает, что текст был написан без всякого перерыва, как непрерывная череда букв от первой и до последней. Это письмо составляет Имя, которое может быть разделено на Имена.

Это значит, что чтение книги, внесение в нее смысла прежде всего предполагает отделение слова от слова, внесение пустот, пробелов, которые преобразуют материальный слой букв в смысл, куда, образно говоря, и "проваливаются" буквы, как бы теряющие свою материальность. Кроме того, еврейский текст не знает гласных, а потому его чтение предполагает создание пустот, которые будут заполнены гласными, куда "проваливается" хрупкая материальность согласных.

Марк-Ален Уакнин, разбирая эпизод Торы, посвященный путешествию Ноева ковчега, показал, каким образом материальность знака связана с самой темой движения, я бы сказал – транзитности. Прежде всего, Талмуд различает фрагменты текста, заключенные между пробелами, пустотами, местами, где особенно хорошо явлена экранная сущность бумаги. Текст, заключенный между двумя пробелами, называется paracha setuma – ‘закрытый’, а текст, ограниченный с одной стороны белизной поля – paracha setuha – ‘открытый’. Материальность текста обладает динамикой по отношению к пустоте поля. Сами буквы по‐своему организуют движение текста в его материальности – движение, которое выражает плавание Ковчега. Латинские буквы пишутся на строке, на воображаемой линии. Еврейские же буквы как будто подвешены к строке и держатся за линию своими верхушками. При этом ни одна из 22 букв не выступает над воображаемой линией, кроме одной – ламеда, входящего в корневой состав всех слов, означающих знание, учение. "Узнавать означает включаться в движение выхода за пределы линии письма", – пишет Уакнин. Сама буква имеет динамическое значение транзитности. Буква движется из предназначенного ей места, как бы открывая пространство письма.

Талмудические эксперименты с буквами и письмом интересовали Пригова, который во многих графических работах использовал принцип написания одних согласных, а иногда одних гласных, предполагавший работу открытия поля письма, чья материальность сгущена до предела. Во многих приговских текстах описывается прорыв сквозь кожу, изнутри наружу монстров, сущностей и т. д. Но, конечно, привилегированным полем наглядного разворачивания семантики транзитности была для Пригова графика. Графика доминирует в его изобразительной продукции. Интерес именно к графике может быть объяснен выбором бумаги как медиума. При этом Пригов чаще всего использовал два типа бумаги: либо листы, покрытые типографским текстом, – газеты, либо бумагу классического формата для письма и машинописи. Даже большие композиции Пригов был склонен собирать из листов писчей бумаги стандартного формата.

Останавлюсь хотя бы на графическом цикле "Бог: пророки" (1994) (Ил. 21). Цикл состоит из 17 листов писчей бумаги, в верхней части которой имеется расплывчатое черное пятно, на котором видна белая надпись "GOD". Внизу листа Пригов легкой и разнонаправленной штриховкой создал как бы тень от пятна, его штриховой двойник и одновременно парадоксальный указатель на материальность пятна, явно не имеющего физической природы. В левом углу рукой художника написано имя пророка. Это может быть Экклезиаст, Иона, Иеремия, Иоанн, Даниил, Иезекииль, но может быть Маркс, Достоевский. Один лист подписан "Пригов". Черное пятно у Пригова, на мой взгляд, обыкновенно обозначает проступание, проникновение сквозь медиум, экран, завесу. Масляная краска не проникает в холст, она покрывает его слоем, делающим холст непроницаемым. Масляная краска разрушает проницаемость медиума. Отсюда необходимость в создании иллюзии глубины, фикции глубинного пространства. Отсюда идет и знаменитая ассоциация холста с окном, принадлежащая Альберти. Отношение бумаги и чернил иное. Чернила впитываются в бумагу, проникают в нее и могут проступить на оборотной стороне. Чернила транзитны, они обладают способностью к проникновению, т. е. к физическому переходу с той поверхности, на которой находится означаемое, к той, на которой расположено означающее. В случае с именем Бога эта ситуация проникновения имеет существенное значение. Бог никогда не может быть дан нашим органам чувств. Он всегда находится на "оборотной стороне" бумажного листа, к нам же от него приходит имя, в котором, как гласило имяславие, содержится энергия Бога. Эта энергия обеспечивает прохождение имени сквозь завесу. Любимый Приговым Псевдо-Дионисий Ареопагит говорил о "теархии", т. е. принципе манифестации невидимого Бога в иерархии созданных им творений.

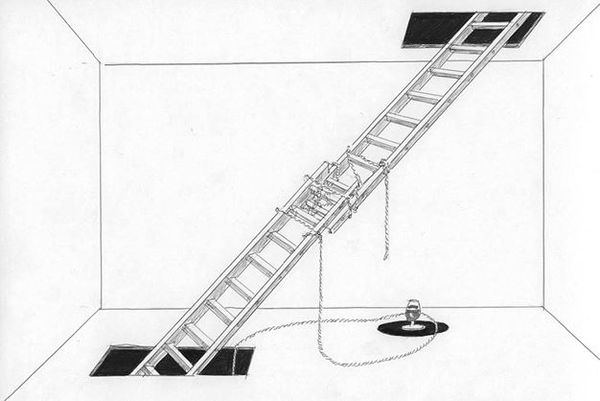

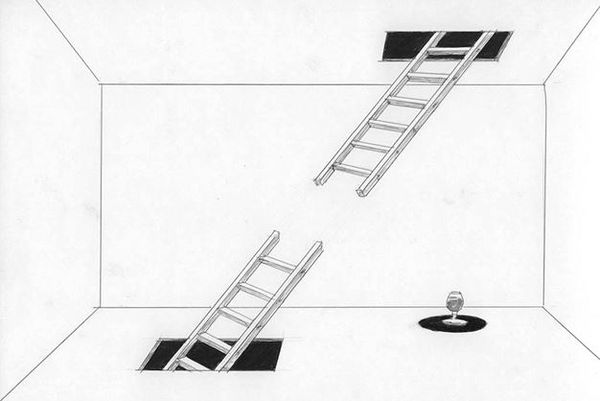

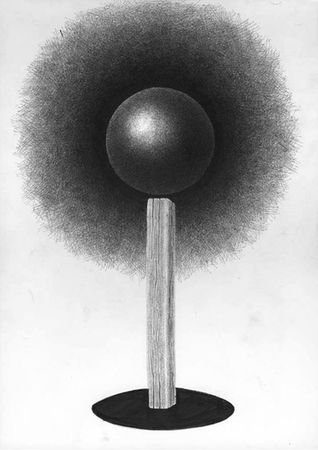

Иерархии позволяют подняться по лестнице творений и имен и приблизиться к Богу, выйти вновь из этого мира в трансцендентность. Пригов создал целую серию эскизов инсталляции с лестницами, проникающими внутрь условно обозначенной призмы из черных люков, открывающихся в загадочное вовне (Илл. 22, 23). К этой же проблематике относится и большая серия изображений столпа, соединяющего трансцендентное с его земной проекцией (Ил. 24). На одном из таких листов шар над столпом бросает плоскую круглую тень у его основания. Транзитность мысленного образа сферы в область графики и письма происходит через утрату одного из измерений. Во всех этих случаях речь идет о метафорах транзитности смысла, хорошо известных в различных религиях, о смысле как форме движения вверх и вниз в духе теологических неоплатонических нисхождения (katabasis), восхождения (anabasis), процессии (proodos) и возвращения (epistrophē). Смысл порождается формой движения. Неслучайно, конечно, Псевдо-Дионисий называл священные иерархические порядки словом energeia – деятельность, активность.

Ил. 21

Но использование бумаги как медиума имеет и еще один аспект. В графике белизна листа является эквивалентом света. В живописи маслом крайне трудно изобразить прямой источник света, а в графике возможно. Имя "Бог" в приговских "Пророках" дается через белизну листа, сохраненную внутри черного пятна. Пригов вообще любил оставлять буквы белыми, что существенно отличает надписи в его графике от обычной формы письма. Имя дается как energeia, свет, пронизывающий тьму. Свет, как, например, фаворский свет у имяславцев, является прямой манифестацией Бога, которая становится видимой только во взаимодействии с тьмой. Свет без примеси тьмы, как свет в космосе, остается невидимым. Это взаимодействие света и тьмы часто интерпретировалось как взаимодействие духа, бога и материи, смысла и бессмыслицы. Но такая форма явления смысла, такая семиотика возможны только в медиуме бумаги. В рассматриваемом цикле имя Бога по‐разному манифестируется у разных пророков, но каждый раз эта манифестация сначала задается как проникновение тьмы сквозь белый медиум бумаги, а затем сквозь тьму – света, идентифицируемого с тем же медиумом бумаги. Через обмен тьмы со светом в режиме проникновения сквозь медиум является смысл.

Такого рода работ у Пригова много. Упомяну хотя бы цикл работ, связанных с беспредметностью Малевича, которая сначала являет себя в слове, а затем в видимой форме, обнаруживаемой как двумерная фигура в трехмерном условном геометрическом пространстве. Эта условная геометрия пространства на листе – знак того, что речь идет о воображаемой инсталляции, которая в каком‐то смысле является идеальной формой инсталляции, ее платонической идеей. Инсталляция сама есть продукт проникновения в наш мир фантомных объектов воображения. В этом смысле она является следующим шагом по отношению к графике и письму. Пригов писал об инсталляциях:

Ил. 22

Ил. 23

Ил. 24