Строки о Лейле и Гитлере вполне вписываются в эту стратегию транзитности. Мы имеем два абсолютно разных текстовых мира – один, кстати, связанный с жидким агрегатным состоянием – Лейла льет алоэ, – а другой с Гитлером в Европе. Миры абсолютно различны, но художник насильственно переносит один в другой с помощью некоего риторического жеста. Существенно здесь, конечно, то, что миры эти едва ли соотносимы. Они похожи на параллельные серии, не имеющие точек пересечения.

Поскольку сам текст не является носителем автономного смысла, смыслонесущим оказывается только жест, приложимый к нему, та самая виталистская "динамика развертывания", о которой речь шла в прошлой главе. В "Предуведомлении" к циклу "Явления стиха после его смерти" Пригов писал о возрастающей тенденции "растворения стиха (или в общем смысле – текста) в ситуации и жесте". Он поясняет, что теперь существенно не то, что описано в стихе и какова его структура, а то, как поэт "входит через правые двери, немного волнуясь, вынимает текст… и т. д.". Пригов суммирует: "Текст (стихотворение, скажем) присутствует как нулевой или точечный вариант ситуации и жеста". И это, казалось бы, довольно точно описывает статус текста у Пригова в том понимании, которое Рыклин обозначил как "радикальный антитекстуализм".

Мне, однако, кажется, что "модус транзитности" не позволяет бесповоротно привилегировать жест, который имеет значение только в той мере, в какой сам он отменяется этим режимом транзитности. "Явления стиха после его смерти" как раз и свидетельствуют о том, что стихотворение никогда не достигает абсолютно нулевого варианта. После окончательной смерти текста (стиха) стих вновь является. В предуведомлении к этому сборнику говорится о реверсии ситуации:

‹…› вектор направлен от текста к ситуации, мы же его поворачиваем в обратном направлении, ‹…› ситуация, жест как бы отменяемы стихом, обнаруживая приводимые куски жестового и ситуационного описания в их самопародировании (кстати, роли, которая в предыдущей ситуации отводилась стиху) на фоне самоутверждающегося стихотворного текста в его онтологической первородности.

Тексты, составляющие "Явления стиха после его смерти", состоят, как и тексты цикла "В смысле", из двух слоев. В первом слое описывается поведение поэта, или ситуация чтения. Например:

Сидят за столом, читают, появляется Милиция, учиняет проверку документов, поднимаются крики, возможно и драка, последнее, что тонет в общем гуле.

И вслед за этим описанием ситуации и жестов идет поэтический текст, который, по замыслу Пригова, и придает ситуации и жесту смысл. Транзитность, таким образом, как бы действует в обоих направлениях. Жест тоже сам по себе не имеет смысла.

Любопытен первый текст цикла, имеющий эмблематический характер:

Вот стихотворение, которое потрясло меня в детстве,

Хотя и было написано на 50 лет позже.

Капля дождя как тварь дрожащая

Пройдя насквозь зеленый пруд

Ложится на прохладный лоб

Младенца заживо лежащего

На дне пруда

Здесь ситуация проецирования смысла текстом на жест особенно парадоксальна. Стихотворение о младенце ретроспективно потрясает поэта, когда он сам был в младенческом возрасте. Стихотворение несет в себе жест, способный преодолеть онтологическое различие между мирами не только в пространственном, но и во временном смысле. Модус транзитности тут хронологически вывернут. Существенно, однако, то, что само стихотворение тематизирует мотив транзитности, перехода. Капли дождя проходят через слой воды (то есть собственной материи) и достигают мертвого младенца на дне, который парадоксально жив. Транзитность тут осуществляется не только внутри материи, но и внутри агрегата жизни и смерти. Понятно, что внешний жест чтения, поведения сам по себе едва ли способен придать транзитности такую глубину. Но самое, пожалуй, существенное тут – это акцент на прохождении некоего медиума, на проникновении из одного мира в другой как неком протяженном процессе. При этом пятьдесят лет как бы соединяются с медленным прохождением капли сквозь толщу воды.

В творчестве Пригова транзитность фиксируется в неких тематических образованиях, которые Пригов называл "сущностями". Сущность он понимал не в духе Аристотеля или Святого Фомы, как нечто неизменное, делающее вещь тем, чем она является, то есть как основание бытия. Сущность для Пригова – это скорее эзотерическое, астральное понятие, некий нематериальный дух, существующий между философскими сущностями и материальными телами. Сущность не имеет определенного онтологического статуса. Это ни живое, ни мертвое, это нечто расположенное между мирами, в тексте и вне его. Эти странные образования, которые могут принимать обличие монстров или демонов, оборотней и живых мертвецов, существенны тем, что, будучи чисто текстовыми продуктами, они вызывают у читателя некий аффект. Они близки телесному и жестовому. Пригов писал:

Есть некая глубинная мистическая боязливость, опасение общаться с такими вот фантомными, бродящими из мира в мир, переступающими через границу как бы дозволенного сущностями.

Такая сущность, замечал Пригов, отличается от привычных нам образов фантазии, она

отстоит от них всех на расстояние трансцендентного монического, возвращенного нам в форме появления, исчезновения, мерцания и умилительного смирения перед лицом нашей тотальной неспособности постичь истинную суть происходящего.

Одним словом, "сущность" – это материализация транзитности.

Но почему Пригову вообще нужны такого рода материализации? Дело в том, что вся его поэтика, постулируя наличие автономных миров, в том числе и автономию означающих от означаемых, стремится подчеркнуть их подлинную взаимную изолированность, принимающую почти материальный характер. Между мирами как бы возникает "перегородка". Если нет мира жестов, отчетливо отделенного от мира текстов, то и транзитность между ними не имеет смысла. Без этой "перегородки" они просто коллапсируют в неразличимую магму и, что едва ли лучше, в то, что Адорно называл "видимостью" (Schein). Напомню, что Адорно и Хоркхаймер в "Диалектике просвещения" описывали эволюцию западной культуры как движение от мифологического к рационально-понятийному мышлению, для которого мир превращается в набор видимостей, отсылающих к неким "сущностям" – идеям. Видимый облик вещи – это просто явление идеи, понятия, числа и т. д. Иначе в мифологическом мышлении:

Когда с деревом обращаются не просто как с деревом, а как со свидетельством чего‐то иного, как с местопребыванием мана, язык обретает способность выразить то противоречие, что нечто является им самим и в то же время чем‐то иным, нежели оно само, идентичным и неидентичным. Благодаря божествам язык из тавтологии становится языком. Понятие, которое расхожей дефиницией определяется в качестве единства признаков под него подводимого, напротив, с самого начала было продуктом диалектического мышления, для которого что‐либо есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно становится тем, чем оно не является. Таковой была первоначальная форма объективирующего определения, в которой разошлись врозь понятие и вещь ‹…›.

С такой точки зрения, прямая референтность – это результат рационального расколдовывания мира, изгнания из мира богов, которые держат ключи к смыслам в радикально иной области, области трансцендентного и природного одновременно. Когда различие между миром богов и миром людей исчезает, все упрощается до отношений субъекта и объекта, видимости и понятия. То, что мифологический (и поэтический) язык одновременно выражает идентичность и отрицает ее, и приводит к странному шаманическому демонизму, возникающему именно как результат разделения божественного и человеческого миров.

Сущности у Пригова противоположны сущностям Адорно и Хоркхаймера. Они подобны мифологическим существам, возникающим от перехода от одного мира к другому, притом что миры эти решительно отделены друг от друга. Именно в момент перехода и возникают монстры приговских сущностей. Стихи цикла "Явления стиха после смерти" сами являются такими сущностями – ожившими мертвецами, существующими на переходе от жестового мира к текстовому и наоборот. Младенец в воде – не жив и не мертв – это "сущность", о которой Пригов говорит, что она "отстоит от всех миров на расстояние трансцендентного монического". "Трансцендентного" – то есть невообразимого для нашего опыта, "монического" – то есть не знающего подлинного различия между мирами, картезианского дуализма материального и умозрительного. Но "трансцендентное моническое" – это и есть смысл, возникающий в результате транзитности как жеста. Смысл – это сущность. И тут, конечно, нет ничего удивительного.

Возникновение "монической сущности" происходит только в режиме транзитности, которая невозможна без взаимной изоляции миров. Миры должны быть разделены некой мембраной, перегородкой, завесой, которую можно назвать "экраном". Если такой перегородки нет, нет и жеста проникновения, пронизывания, соединения разделенного. Отсюда – тесная связь между сущностью и материальностью медиума, экрана, неизменно присутствующими у Пригова.

Я говорю об экране потому, что экран – это белая непроницаемая для взгляда поверхность, на которую может проецироваться иллюзия иного мира. Пригов признавался, что в кино любит титры, которые выявляют двойственную онтологию экрана – окна и листа бумаги одновременно. Вот что он говорил по этому поводу:

Хорошо, когда экранное изображение покрывают компьютерные тексты. Тексты, взятые не в их собственном значении, в отрыве от семантики, когда важна пластика текста, его материальность, форма. Пластика текста – виртуальная пластика. Взаимодействие виртуальной пластики экранного текста и как бы реальной пластики киноизображения мне наиболее интересно. Будто бы текст нанесен на некое переднее стекло, и ты понимаешь, что вот эта материальность текста ближе и реальнее, чем углубленное пространство "за стеклом", где разыгрывается действие. Ты понимаешь, что пространство, где действуют персонажи, конечно же, – выдуманное. А титры, текст, ими образованный, – абсолютно материален и реален, он ничего не имитирует. А в глубине – имитационное, нереальное пространство.

На таком экране иллюзия трехмерного мира прямо зависит от материальности букв на поверхности медиума. Поверхность эта во всей ее плотности и ощутимости должна быть как бы прорвана, чтобы возник мир фикции. Речь идет о действительном переходе из одного мира в другой.

Экран – это удобная метафора. В действительности же медиум, который имел для Пригова характеристики такого экрана, – это бумага. Бумага играет в мире Пригова совершенно особую роль. Почти все его изобразительные работы выполнены на бумаге и часто включают в себя слова, буквы, надписи. Бумага широко присутствует и в его перформансах. Но и для словесных текстов бумага имела далеко не служебный характер. Хорошо известно, что Пригов оформлял циклы своих коротких текстов в небольшие самодельные машинописные книжицы, часто небрежно сделанные. И хотя его творчество относится к эпохе самиздата, эти книжечки – не просто единственно доступный способ распространения текстов. В них важна материальность, качество машинописного шрифта (часто третья-четвертая копия, сделанная под копирку) и т. д. Нет сомнений, что изготовление этих книг во многом мотивировалось потребностью превратить текст в физический объект, который "абсолютно материален и реален, и ничего не имитирует".

Интерес к материальности бумаги может быть отчасти понят через метафору листа, которую приводит Соссюр в "Курсе общей лингвистики", когда говорит о структуре знака:

Каждый языковый элемент представляет собою arriculus – вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия. Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную.

Соссюр, конечно, стремится показать, что мысль и звук неразделимы. Но эта метафора привносит в его логику, вероятно, непредвиденные им элементы. Поскольку звук и мысль находятся на разных сторонах листа, они принадлежат разным мирам и могут встретиться, только если вывернуть бумагу наподобие ленты Мебиуса. Поскольку каждый языковый элемент – это "вычлененный сегмент", то сами границы этого сегмента парадоксально определяются элементом, который находится на недоступной оборотной стороне листа. Единственная возможность осуществить взаимное членение звука и мысли – это разрезать бумагу. Только этот разрыв бумаги и позволяет знаку состояться как arriculus’у.

Но именно разрез, разрыв поверхности и делает материальность медиума существенной и вводит агрессивный элемент жеста в процесс артикулирования значения. При этом жест тут имеет смысл проникновения, перехода от одной поверхности к другой, значение транзитности.

У Соссюра есть еще одна метафора знака:

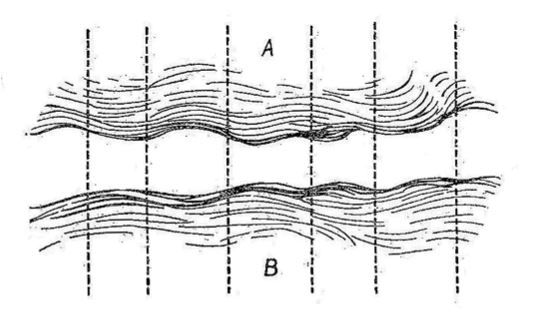

Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это – не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы (Ил. 20):

Ил. 20

‹…› Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни "спиритуализации" звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение "мысль – звук" требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти‐то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о "спаривании" мысли со звуковой материей.

В этой метафоре Соссюр обходится без бумаги, слой которой отделял бы звук от мысли. Действительно, граница между воздухом и водой не имеет материальной толщины, это плоскость прямого соприкосновения волн с воздухом. Более того, волны – это поверхностные изменения, произведенные движением воздуха. Но если взглянуть на схему, то мы увидим, что между А ("планом смутных понятий") и B ("планом звучаний") существует некое неопределенное пространство, не позволяющее им войти в прямое соотношение. Это пространство, отделяющее мир понятий от мира звучаний, которые артикулируются между собой только жестом разрыва этого пространства.

Пригов явно материализует и абсолютизирует метафоры Соссюра. Между планом звучания и планом значения не существует связи. Это и понятно, ведь звук как материальный объект и значение как идеальный объект существуют в двух онтологически абсолютно разнородных мирах, переход между которыми в принципе невозможен. Эта идея отчасти напоминает логику стоиков, которые видели в мире абсолютно независимые и взаимно непроникающие сущности. Они считали, например, утверждение, что дерево зеленое, абсурдом, потому что дерево – это одна сущность, а зеленый цвет – другая, и они не могут проникнуть друг в друга, так как, проникая друг в друга, они бы изменили сущности друг друга, и дерево в итоге перестало бы быть деревом, а зеленый цвет – зеленым цветом. Изменение сущего возможно только под влиянием сил, присущих ему изнутри. С точки зрения стоиков, все взаимодействия происходят только на поверхности вещей, которые соприкасаются этими поверхностями. Моделью тут может служить разрез. Разрез оставляет след на поверхности, но не меняет сущности ни разрезанного тела, ни ножа. Это поверхностное событие. Эмиль Брейе так определяет своеобразие демарша стоиков: они

радикально отделили друг от друга то, что никто до них не разделял, – два плана бытия: с одной стороны, глубокое и реальное бытие, силу, а с другой стороны, план фактов, разыгрывающихся на поверхности бытия и составляющих множество не связанных между собой и не имеющих цели бестелесных сущих.

Делез, испытавший сильное влияние стоицизма в интерпретации Брейе, окрестил тела, имеющие исключительно поверхности, "симулякрами". Смысл же лежит у него между высказываниями и вещами, всегда отделенными друг от друга: