Был яркий солнечный день. Вдруг мне почудилось, что я уже в Сиднее. Вот я бросил якорь и поднялся на пирс. Навстречу мне спешит мой друг с серьезным и печальным выражением лица. "Как Тэдди?" - спрашиваю я, встревоженный его видом. Он, помедлив секунду, отвечает: "Тэдди умерла. Она попала в автомобильную катастрофу". Я потом никак не мог отвязаться от этой картины - настолько реально она мне представилась. Неужели Тэдди умерла? Не может быть, это просто игра воображения. Или начинает сказываться одиночество? Тэдди еще больна и слаба, в этом я не сомневался, твердо веря, что мои телепатические контакты с ней не плод фантазии. Она больна, может быть, даже борется за свою жизнь, но в автомобильную катастрофу я не верил. Тем не менее много недель передо мной с необычайной ясностью вставал образ друга, встречающего меня в Сиднее с печальной вестью.

Мне захотелось сделать на ужин картофельные оладьи - дело нелегкое при высокой волне и качке. Я выбрал три большие картофелины, вымыл, прямо в шелухе натер на терке, добавил немного муки, стручок перца, тмину, щепотку горчицы и, как всегда, не пожалел чесноку. Лучший мой примус был опять в неисправности, его приходилось все время подкачивать, но это не охладило мой пыл, тем более что я с утра не ел ничего горячего, да и утром с трудом выжал из примуса чашку кипятку для чая. Сковорода, грязная, жирная, заржавелая, висела на гвозде на внешней стенке каюты. Я не мыл ее с начала плавания, это делали за меня брызги, долетавшие сюда при северном ветре. Я положил на сковороду кусок масла и, когда оно закипело, вылил смесь. Готовил я, стоя на коленях - иначе я не помещался в крошечном закутке, - и давно набил на них мозоли, так как носил только шорты. Брюки мешали бы мне передвигаться по плоту, взбираться на реи и работать со снастями.

Только оладьи начали подрумяниваться, как до моего слуха донеслось хлопанье паруса. Я оглядел сковороду, примус и разложенные вокруг кухонные принадлежности - авось примус не перевернется и не наделает пожар, выскочил на палубу и схватился за штурвал. Плот не сразу повиновался, но наконец повернулся, парус перестал хлопать, и мой "корабль" снова стал качаться и подскакивать на фордевинде.

В каюте за это время воцарился хаос. Примус погас, сковорода валялась вверх дном рядом. Но голод не тетка - я подобрал оладьи, помазал их медом и съел. Ничего вкуснее я в своей жизни не пробовал! Затем я снова разжег примус, накалил сковороду и положил на нее масла и картофельную смесь. Увы! Все повторилось сначала: опять мне пришлось выскочить на палубу, а когда я возвратился, то обнаружил такую же картину. Это меня не смутило, и я проглотил вторую порцию недожаренных оладий. Еще раз разжег примус, и все пошло было как по маслу, но тот же зловещий хлопающий звук на палубе отвлек меня от приятного занятия. Теперь, однако, мне не удалось выскочить так же поспешно, и плот успел стать против ветра. Когда я вернулся в каюту, уже почти стемнело, но я был голоден сильнее прежнего и не поленился зажечь лампу и начать все сначала, тем более что тертой картошки еще оставалось много. Последнюю оладью я доедал, сидя у двери и глядя на звезды. Картошка сделала свое дело: мною овладело ощущение почти восторженного счастья.

Запись в вахтенном журнале 11 сентября 1963 года

03°22' южной широты

140°10' западной долготы

Курс вест-тень-зюйд

Четыре тысячи пятьсот семьдесят миль от Кальяо. Проверяя свое местоположение по карте, я убедился, что нахожусь в трехстах тридцати милях к северу от острова Нукухива, входящего в группу Маркизских островов, то есть значительно дальше на север, чем предполагал. Сильный зюйд-ост не позволял мне вернуться назад. В 1954 году я пересек 140-й меридиан на широте 5°38', всего в ста девяноста милях от Нукухивы. Тогда я считал, что прошел половину пути, и, готовясь к последнему этапу путешествия - прибытию в Паго-Паго, - взял курс на вест-зюйд-вест. Сейчас меня очень беспокоили почти бесполезные рули, и я со все возрастающей тревогой рассматривал карты: впереди атоллы и рифы, хотя еще несколько тысяч миль мне, кажется, ничто не угрожает. Ближайший риф - риф Филиппо - находится в шестистах или восьмистах милях, на 5°30' южной широты. Буруны вокруг него тянутся на целый градус к югу. Я надеялся пройти к югу от рифа, если только направление ветра переменится.

Несколько дней мне не удавалось поймать ни одной корифены. На рассвете я осветил фонариком палубу, но она была пуста. Тут я заметил, что Кики припала к рыбе; кошка уже успела наполовину уничтожить ее. Я отнял у нее остатки, приласкав взамен, нацепил на крючок и забросил леску, подняв ее повыше, чтобы она ударилась о воду с шумом и привлекла таким образом корифен. Было еще очень рано, море лежало темное и спокойное. Не клюет... Я вытянул леску и забросил снова... Слишком еще темно для корифен. И тут клюнуло... Да как! Я чуть не упал за борт. Моя добыча кидалась во все стороны, все время меняя направление, стараясь высвободиться. Корифены, попавшись на крючок, ведут себя как тигры в клетке, но такого я еще не видел. Рыба пришла прямо-таки в неистовство. И тут я понял почему: за корифенами виднелась большая темная тень - акула. По-видимому, корифена, глотая приманку, знала, что ее преследует акула, но была уверена, что сможет уйти. Теперь акула настигла бедняжку. Я попытался вытащить рыбу, но акула опередила меня: туго натянутая леска мигом ослабла, на ней осталась одна окровавленная голова. "Будет мне приманка для акулы", - подумал я, собираясь вытащить голову, но тут мелькнула еще одна тень и леска на секунду снова натянулась. Вторая акула отхватила голову вместе с крючком. Три раза пробовал я забрасывать летучих рыб, два раза корифены клевали, но акулы похищали добычу прямо у меня из-под носа. Их было великое множество, весь день они шли рядом с плотом, двигаясь вперед неутомимо и спокойно, как волны. Корифены не показывались, но я знал, что мои приятели скрываются в тени плота.

Утром я заметил птицу; совершенно одна, она летела необычайно высоко. В бинокль я рассмотрел, что это альбатрос. Он шел на зюйд-тень-вест, скорее всего, с Галапагосских островов к бурным пятидесятым широтам и дальше. Еще мальчиком, огибая на "Генриетте" мыс Горн, я видел, как альбатросы неподвижно висят в воздухе, часто не выше полуюта. Мне, любопытному юнцу, их полет казался почти чудом: сколько я за ними ни наблюдал, я ни разу не заметил, чтобы они пошевелили крылом. Они просто скользили по воздуху, как опытные спортсмены скользят на санках по ухабам длинного горного склона. А наблюдать за ними я мог сколько угодно: в конце каждой вахты я шел на корму, вынимал из ящика катушку с лаглинем, вставал лицом к кильватерной струе и, подняв катушку высоко над головой, травил лаглинь. У борта стоял матрос с песочными часами в руках. Как только одно отделение пустело, а второе наполнялось, я по его приказанию останавливал лаглинь. Матрос смотрел на последнее деление и так определял скорость судна.

На высоких скалах Галапагосских островов и на других уединенных утесах альбатрос кладет яйца. Может быть, за весь год он садится на сушу только единожды - для спаривания. Позади у него тысячи миль непрерывного полета: раз за разом опоясывал он земной шар в самых беспокойных местах, никогда не садясь на воду: взлететь он может, только бросившись в воздух с края утеса.

Вылупившийся из яйца птенец смотрит на солнце и прослеживает его путь. Ночью он наблюдает за медленным движением звезд по темному небосводу. Ночь за ночью смотрит он на них из своей каменной колыбели, и в конце концов они прочно укладываются в его памяти, как вехи, которые будут вести его через моря. Через несколько недель он подбирается к краю скалы, кидается вниз, в пустоту, и начинает лететь. Так король путешественников вступает на свой путь.

Мне рассказывали люди, бывавшие на Галапагосских островах, что альбатросы подымают птенцов высоко в воздух, а потом кидают вниз и летят рядом, пока малыш не расправит крылья и не полетит.

Вчера вечером я было задремал у штурвала, но проснулся от того, что какая-то рыба билась о палубу. Звук был необычайно громкий. Может, это летучая рыба? "Надо поскорее захватить гостью, пока ее не смыло обратно в море", - подумал я. При свете молодого месяца я увидел, однако, не летучую рыбу, а змею. Серебряной полоской она извивалась и сворачивалась на палубе. Уж не галлюцинации ли у меня? Я включил фонарик. У змеи длиной около трех с половиной футов была отвратительная голова с выступающей челюстью, типичная для барракуды. Из открытой пасти торчали в разные стороны четыре непропорционально длинных зуба - два вверху и два внизу. Я схватил змею сзади за горло и бросил в ящик, чтобы утром рассмотреть как следует. Подобное существо упало ко мне на палубу в 1954 году. Позднее я узнал, что это была сельдевая акула. На следующее утро я сфотографировал "змею". В желудке у нее я обнаружил много маленьких летучих рыб, длиною не больше дюйма.

Последние дни море буквально кишело такими рыбками в один-два дюйма, и молодые корифены под моим плотом пировали с утра до вечера. Когда бы я ни посмотрел на воду, я замечал рябь от их глотательных движений. Мальки летучей рыбы, подымавшиеся в воздух и рассеивавшиеся во все стороны, напоминали серебристые осколки стекла под порывом ветра. В воде они, однако, двигались еще медленно и легко становились добычей своих преследователей. Летучих рыб были миллионы, каждое утро они покрывали палубу слоем в несколько дюймов.

Кики и Авси ели из одной посуды, но Кики, маленькая леди, неизменно отступала в сторону, как только в миску всовывал свою мордочку Авси, по-видимому, с молоком матери всосавший истину: "Кто смел, тот и съел". Может быть, материнский инстинкт заставлял Кики уступать очередь котенку. Когда Авси, насытившись, отходил, она возвращалась и не спеша кончала трапезу. Ела она сравнительно мало. Все, что оставалось, Авси подбирал ночью.

Мне опять пришлось работать за бортом. Как всегда, я обвязался веревкой - отнюдь не лишняя предосторожность: как я ни цеплялся за руль руками и ногами, меня дважды относило волной в сторону. Один раз меня перевернуло с такой силой, что я не смог удержать в руках подшипники. В этот день вокруг вертелись четыре акулы, и тот, кто не знает их нрава, мог бы подумать, что они настроены любезно и даже дружелюбно. У меня, к сожалению, не было приманки для большого крючка, а то бы я выловил одну хищницу и скормил остальным. Правда, здешние акулы весьма привередливы. Я наблюдал, как они иногда часами плывут около моей приманки - куска вяленой корифены, почти касаются ее носами, но не заглатывают. Эта разновидность акул - глубоководные разбойники сероватого цвета - обычно не питается падалью.

В это время мой плот шел древними путями, по которым пересекали Тихий океан маркизцы, самоанцы, таитяне, гавайцы... Здесь задолго до европейцев плавали их большие двойные каноэ, здесь они гибли в штормы. По мнению некоторых ученых, на этом месте некогда был огромный континент. Однажды произошло землетрясение такой силы, что, казалось, он вот-вот распадется на части. Много веков продолжались яростные извержения, они выбрасывали к небу огромные массы земли, наполняя все вокруг дымом и пламенем, а когда закончились, населенный миллионами людей континент с развитой цивилизацией, городами и пашнями оказался погребенным на дне Тихого океана. По моей карте, глубина океана подо мной составляла более пятнадцати тысяч футов.

Запись в вахтенном журнале 17 сентября 1963 года

Счислимое место

5°30' южной широты

149°24 западной долготы

Курс вест

Ветер зюйд-ост

Ночью был шторм, солнце взошло на багряном небе. Море довольно бурное, небо на юго-востоке затянуто тучами.

Последние несколько дней я находился в подавленном, тревожном состоянии, весьма для меня необычном. Началось это у меня с неделю назад, а ночью мне было особенно не по себе. Может быть, причиной послужило то, что положение мое не из блестящих - рули сломаны, погода становится все хуже, до Австралии еще плыть и плыть, а главное, я не знаю, как Тэдди.

День-два дул норд-ост, и я смог взять курс на юг, но потом снова задул зюйд-ост. До рифа Филиппо еще триста сорок миль.

Однажды ночью мне вспомнился разговор с тремя матросами, выводившими плот из Кальяо.

- Вы и в самом деле отправляетесь в одиночку? - спросил один из них, хотя во всей Южной Америке не было человека, который бы этого не знал.

- Я беру двух кошек, - ответил я, улыбаясь.

- Почему вы решили плыть в одиночестве?

- Есть вещи, которые человек должен делать один.

- На моих глазах из Кальяо выходили три или четыре плота. На них было три, четыре, даже шесть человек команды, на "Кон-Тики", например, шесть.

- Знаю.

- Для одного слишком много работы.

- Да уж, при шквалистом ветре с гротом нелегко будет управиться.

- Я говорил с ребятами, которые ходили на плотах, все в один голос твердят, что хлопот не оберешься.

- Это верно, на плоту с прямым парусным вооружением не посидишь.

- К тому же сейчас самое плохое время года.

- Раньше мне никак не удалось выбраться.

- И вам в самом деле семьдесят лет?

- Да.

- Мой отец совсем старик, а ему всего лишь пятьдесят два.

- Пятьдесят два года - да это чуть ли не детский возраст! - огрызнулся я, и все трое расхохотались. Тому, кто говорил, было лет двадцать пять, а его товарищам - двадцать и двадцать один.

Я никогда не ощущал своих лет и, видя, как с годами меняется мир, стареют и начинают болеть люди, никак не мог понять, почему я остаюсь прежним? Может быть, это объясняется моим образом жизни и мыслей? Во всяком случае, я еще ни разу в жизни не испытывал настоящей усталости, которая заставила бы меня подумать, что пора успокоиться, усесться в уютное кресло или ограничиться прогулками вокруг дома. Энергии, физической и умственной, жизнелюбия было во мне не меньше, чем в молодые годы.

Некоторые полагают, что прежде, чем вонзить зубы в свою добычу, акула переворачивается на спину. Я никогда ничего подобного не замечал, хотя тысячи раз наблюдал акул на расстоянии всего лишь нескольких футов. Мне кажется, они умерли бы с голоду, если бы им приходилось переворачиваться на спину перед нападением на ничего не подозревающую корифену или тунца - последний, хоть и кажется неуклюжим, движется со скоростью пули. Заметив на воде неподвижный предмет, акула несколько раз его обнюхивает и только после этого вгрызается в добычу, судорожно вздрагивая всем телом. Если находка велика - если, например, это труп кита, - акула выдирает из него куски, делая всем туловищем отвратительный резкий выверт, который неизменно напоминает мне движение дровосека, вырубающего колоду из бревна.

В 1948 году Тэдди и я шли на шлюпе из залива Гуантанамо в Майами. Почти сразу мы попали в штиль. Течением шлюп постепенно сносило к берегу, и нам пришлось бросить якорь примерно в тридцати саженях от него. Накануне два дня подряд бушевал шторм, теперь же вода успокоилась и была на редкость прозрачна, и мы заметили поблизости крупную самку дельфина, учившую своего детеныша кувыркаться и нырять. Появилась акула, за ней еще несколько, и хищники принялись кружить около матери с детенышем. Акулы достигали в длину десяти - двенадцати футов и даже больше. Самка попыталась уйти, но акулы взяли ее в кольцо и напали на малыша. Мать старалась отогнать хищников, кидаясь от одного к другому. Их было не меньше пяти или шести - сосчитать точно мы не могли, так как вода окрасилась кровью. Растерзав детеныша, акулы атаковали мать. Пытаясь уйти от убийц, она выпрыгивала из моря - окровавленная туша с повисшими на боках акулами, которые извивались, как разъяренные демоны, и отрывали от ее тела куски. Внезапно волны прорезал другой дельфин. Он пронесся мимо акул, дотронулся до обреченной самки и исчез. "Самец", - подумали мы. Истерзанная самка еще сопротивлялась, когда море вспенила цепочка дельфинов - голов десять или даже пятнадцать. Они напомнили мне задыхающуюся на скаку лошадь, мчащуюся с выгнутой шеей и развевающейся гривой. Они врезались в стаю врагов, действуя головой, как тараном. Одних акул они заставили уйти в море, других оттеснили на мелководье, откуда их выбросило на берег. Ночью мы продолжали стоять у берега и несколько раз слышали рядом с лодкой рев дельфина. "Самец оплакивает свою подругу", - сказала Тэдди.

IX

Море было спокойное, и плот шел более или менее по курсу. Я закрепил штурвал и, понаблюдав немного за компасом, предоставил плоту идти самому. Он рыскнул, затем успокоился и вернулся на прежний галс. Таким образом я уже потерял не один десяток миль, но это стало для меня привычным. Мне следовало идти вест-тень-зюйд, чтобы попасть в Австралию, до которой, казалось, было не ближе чем до Солнца. Но я имел всё необходимое, чтобы преодолеть это расстояние, - продовольствие, воду, терпение... Я мог петь, со мной были два моих спутника - одним словом, я не унывал.

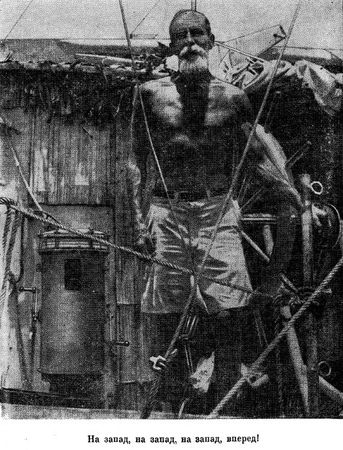

На запад, на запад, на запад, вперед,

Где солнце спускается в море...

Я сидел, прислонившись спиной к каюте, на небольшом ящике - мне его подарили в Лиме для Кики и Авси, но они предпочитали спать где угодно, только не там. День выдался жаркий, работы было много - я латал паруса, боролся с переменчивым ветром, чинил рули, и теперь я то и дело клевал носом. Вдруг я очнулся. Передо мной лежала земля, не очень близко, правда, но я явственно различал все детали, как если бы смотрел в сверхмощный бинокль. Я видел деревни, людные города, шоссейные дороги... Я видел Нью-Йорк с возвышающимися над ним квадратными башнями и рядами квадратных коробок, таких высоких, что они заслоняли земле весь свет. Я видел тысячи поездов, мчащихся по железным туннелям глубоко под землей, перевозящих в пыли и мраке миллионы пассажиров. Я заглядывал внутрь домов и видел бледные лица мужчин и женщин, искаженные страхом... Рак!

Когда мы жили в Калифорнии, я однажды пошел к соседу за виноградом. Я и раньше бывал на ферме и хорошо его знал. Хозяин работал в саду, и жена со слезами на глазах рассказала, что жить ему осталось недолго: он болен раком. Нам тоже угрожала эта болезнь - от нее умерли мои отец и мать, а у Тэдди отец и несколько родственников. Во всем мире не найдется, наверное, семьи, которую бы она не затронула. Я пошел на виноградник, где возился фермер, для начала поговорил с ним о погоде, а потом сказал, что читал недавно, будто рак можно вылечить или, во всяком случае, приостановить, если питаться одним виноградом. Я и раньше об этом слышал, сказал я. Правда, случаев полного излечения я не знаю, но развитие опухоли приостанавливается, она не дает метастазов.

- Вы ничего не теряете, - сказал я. - Виноград у вас свой, и какой! Такого во всем мире не найти! Стоит протянуть руку, и вы срываете гроздь, достойную королей, еще теплую от солнца и чуть ли не умоляющую, чтобы ее съели! В ваше тело вливается как бы живое золото.