В своей книге Анатолий Константинович Рождественский рассказывает о работе палеонтологических экспедиций в пустыне Гоби - в Монгольской народной республике и Китае. Экспедиции, организованные в середине прошлого века, увенчались полным успехом. Были обнаружены богатейщие местонахождения отдельных костей, целых скелетов и яиц динозавров, остатки палеогеновых и третичных млекопитающих, черепах, и других вымерших животных, а также растений. Находки пополнили наши знания о далеком прошлом Земли, многие из них стали украшением экспозиций палеонтологических музеев АН СССР и Монголии.

Первая половина книги, рассказывающая о Монгольской палеонтологической экспедиции (1946-49 гг.), перекликается с книгой Ивана Ефремова "Дорога ветров". Оба принимали активное участие в работе экспедиции и опубликовали свои впечатления и воспоминания.

Содержание:

Анатолий Константинович Рождественский - На поиски динозавров в Гоби 1

Предисловие к 3-му изданию 1

Из Москвы в Улан-Батор 1

Восточная Гоби 5

На юг! 11

Нэмэгэту - кладбище динозавров 13

Западный маршрут 20

На Орок-Норской равнине 25

Вдоль Великой Гоби 29

Очередное путешествие 32

Раскопки Могилы дракона 37

В Хангайских степях 40

Опять в Гоби 41

Новейшие открытия в Гоби 46

Среднеазиатские динозавры 47

Из истории динозавров 51

От экспедиции до музея 54

Перспективы Центральной Азии и будущее палеонтологии 56

Литература 57

Примечания 57

Анатолий Константинович Рождественский

На поиски динозавров в Гоби

Предисловие к 3-му изданию

"Не ковром там будет постлана ему дорога,

не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня,

и не сами полезут ему в руки научные открытия. Нет!

Ценою тяжелых трудов и многоразличных испытаний,

как физических, так и нравственных, придется

заплатить даже за первые крохи открытий".

Я. М. Пржевальский. От Кяхты на истоки Желтой реки, гл. 1.

Широкий интерес к исследованиям советских палеонтологов в Монголии был проявлен не только в нашей стране, но и за рубежом (Польша, Япония, Китай, ГДР и Франция), где были опубликованы переводы первых двух изданий настоящей книги.

Вместе с тем за прошедшие 12 лет была закончена научная обработка коллекций Монгольской палеонтологической экспедиции и успешно осуществлены новые экспедиции в Центральную и Среднюю Азию, представляющие не только непосредственное продолжение Монгольской палеонтологической экспедиции, но и открывающие новые интересные страницы в истории позвоночных мезозоя и кайнозоя.

Все это и побудило подготовить предлагаемое читателю издание, отражающее новейшие достижения советской палеонтологии по изучению центральноазиатских и соседних с ними вымерших фаун наземных позвоночных.

Книга пополнена новыми иллюстрациями автора. Остальные, заимствованные из предшествующих изданий, сделаны и другими участниками Монгольской экспедиции: И. А. Ефремовым, Ю. А. Орловым, Н. И. Новожиловым и В. А. Пресняковым; реконструкции ископаемых животных выполнены К. К. Флеровым.

Из Москвы в Улан-Батор

Раздался пронзительный свисток главного кондуктора, и вслед за ответным сигналом мимо нас медленно поплыла платформа, а с ней лица родных и знакомых, провожавших нас в далекий путь. Мы с И. А. Шкилевым остались одни в купе международного вагона. Разговор не клеился, есть не хотелось, и каждый погрузился в свои думы.

С 1940 года я мечтал об экспедиции в далекую и таинственную пустыню Гоби! И вот, семь лет спустя, наконец, осуществились мои мечты. Мне хотелось попасть в экспедицию еще в прошлом году - в ее первый выезд, но директор института предложил сначала закончить диссертацию. Скрепя сердце, пришлось подчиниться. С завистью смотрел я на отъезжавших товарищей. Их первые же шаги в Гоби дали блестящие результаты - было открыто несколько "кладбищ" гигантских меловых ящеров - динозавров. Теперь была снаряжена крупная палеонтологическая экспедиция, чтобы раскопать открытые местонахождения и найти новые.

Динозавры - в переводе: "удивительные, необыкновенные, ужасные ящеры" - одна из самых разнообразных и загадочных групп рептилий, или пресмыкающихся. Внешний облик динозавров подчас кажется фантастический - настолько они не похожи на известных нам животных. Многие из динозавров - гиганты с телом длиной до 25 метров и более. Некоторые из них, передвигавшиеся на задних ногах, могли бы свободно заглянуть в окна третьего или даже четвертого этажа. Часть динозавров - хищники с огромными зубами-кинжалами, другие, напротив, растительноядные, но с надежной защитой в виде мощных метровых рогов или непроницаемых, как броня, панцирей. Динозавры были разнообразны, их известно несколько сотен видов.

Однако увидеть живых динозавров не удалось никому, потому что последние их представители вымерли около 70 миллионов лет назад, задолго до появления человека, история которого насчитывает "всего-навсего" миллион лет или немногим более.

Каким же образом узнали о динозаврах? Теперь многим известно, что археологи, производящие раскопки древних захоронений человека, восстанавливают его облик, культуру и историю, заглядывая в глубь тысячелетий. Аналогично этому палеонтологи, занимающиеся изучением вымерших животных, производят раскопки их захоронений, созданных самой природой, и заглядывают в глубь миллионолетий.

Палеонтология - "наука о древних существах" (от греческих слов: "палайос" - древний, "онтос" - существо и "логос" - наука) - занимается, конечно, изучением не только динозавров, но и других вымерших животных, однако среди них, пожалуй, не найдется ни одной группы столь необыкновенных, как динозавры. Итак, палеонтология - наука об ископаемых животных и растениях, остатки которых встречаются в слоях земной коры. Чем древнее слои, тем менее похожи ископаемые животные и растения на современные. Слои, образовавшиеся более миллиона лет назад, не содержат, например, остатков человека и ряда современных животных. Обращаясь к более древним отложениям, мы доберемся до таких периодов геологической истории, когда не было ни птиц, ни млекопитающих. Это время отстоит от нас уже на 150–200 миллионов лет. В более ранние геологические периоды, около 500 миллионов лет назад, вообще не было позвоночных животных, а первая жизнь на Земле, представленная самыми простыми существами, появилась около 3,5 миллиардов лет назад.

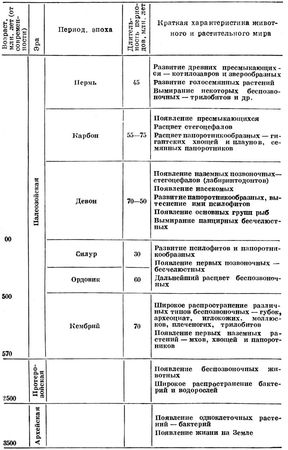

Таблица основных этапов жизни на Земле

Всю историю жизни на Земле палеонтологи делят на пять этапов - эр, каждая из которых делится на периоды, в свою очередь подразделяющиеся на эпохи, а эпохи - на века. Две наиболее древние эры - архейская и протерозойская - охватывают около 3 миллиардов лет и характеризуются отсутствием позвоночных животных и наземных растений. Те и другие появились лишь в следующую эру - палеозойскую ("эру древней жизни") продолжительностью более 300 миллионов лет. Ее сменяет мезозойская эра ("эра средней жизни"), охватывающая следующие 175 миллионов лет и характеризующаяся развитием многочисленных пресмыкающихся, появлением птиц, млекопитающих к цветковых, или покрытосемянных, растений. Пятая эра - кайнозойская ("эра новой жизни"), начавшаяся 70 миллионов лет назад, отличается быстрым развитием различных групп млекопитающих и появлением человека.

Палеонтология - это единственная наука, рассказывающая об истории жизни на Земле с момента ее возникновения до современности. Без данных палеонтологии невозможно было бы узнать происхождение современных растений и животных, а также человека. Окружающий нас животный и растительный мир - это лишь обложка к той великой книге, содержание которой составляет предмет изучения палеонтологии. Именно на палеонтологических данных основано и эволюционное учение Чарльза Дарвина о происхождении одних видов животных от других, раз и навсегда отвергнувшее миф о божественном акте творения жизни на Земле. Идея эволюции органического мира составляет в свою очередь один из источников философского материализма.

Велико и практическое значение палеонтологии. Земная кора богата полезными ископаемыми, пользоваться которыми человек начал, изготовив первые орудия из камня. Но чтобы наиболее эффективно и рационально добывать полезные ископаемые, надо знать строение земной коры, ее историю. Полезные ископаемые имеют в Земле закономерное, а не случайное размещение, и искать их следует, ориентируясь на определенный геологический возраст. И тут на помощь опять приходит палеонтология: вся история земной коры разбита на геологические этапы, каждому из которых соответствуют свои животные и растения. Их ископаемые остатки, определяемые палеонтологами, позволяют установить возраст геологических отложений и облегчить поиски полезных ископаемых. Например, в Монголии меловые нефтеносные отложения по своему внешнему виду (красноцветние породы) выглядят так же, как и более поздние третичные, но без нефти. Однажды геологи, считая, что на поверхности меловые красноцветы, тщетно бурили их в поисках нефти. Так как на самом деле это были третичные отложения, то, конечно, нефти в них не оказалось - она залегала глубже. Но ясно это стало только после того, как из этих слоев палеонтологи определили кости, принадлежавшие не меловым динозаврам, как первоначально предполагали геологи, а третичным млекопитающим. Ошибка была исправлена. А ведь одна разведочная скважина стоит столько же, сколько самая крупная палеонтологическая экспедиция. Таким образом, определение остатков ископаемых животных приобретает и важное народнохозяйственное значение.

Динозавры - мезозойские животные, населявшие нашу планету в интервале 220-70 миллионов лет назад. Их остатки обнаружены на всех материках - от Огненной Земли до Шпицбергена, т. е. почти от Южного полюса до Северного. Динозавры были жителями суши, и их трупы захоронялись в континентальных осадках, отлагавшихся в реках и озерах или выносившихся дельтами рек в прибрежную часть моря. Поэтому и поиски динозавровых местонахождений могут быть успешными лишь там, где широко распространены и вскрываются континентальные мезозойские отложения.

К сожалению, на территории нашей страны эти отложения имеют весьма ограниченное распространение, вскрываясь отдельными участками в Казахстане и Средней Азии да кое-где в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это объясняется прежде всего тем, что в некоторых местах мезозойские отложения, не будучи покрыты водами моря, нацело разрушились в последующие периоды. В других местах территория в течение всего мезозоя была занята морем, где, естественно, не обитали динозавры. Наконец, значительная часть нашей страны "задернована", как говорят геологи, т. е. покрыта лесами и другой растительностью, что мешает увидеть поверхность земной коры. Вот по этим-то причинам пустынные районы, где отсутствует растительность и можно видеть разрез земной коры, являются наиболее доступными как для геологического изучения, так и для поисков палеонтологических остатков. Здесь все открыто, как на ладони. Благоприятным фактором служит и то, что области современных пустынь в значительной их части совпадают с зонами распространения континентальных отложений мезозоя и кайнозоя. И действительно, самые крупные местонахождения динозавров в основном приурочены к пустыням Северной Америки, Африки и Азии, центральную часть которой занимает Монголия.

Она представляет собой высокогорное плато более одного километра над уровнем моря. Начиная с середины мезозоя, т. е. в течение последних 150 миллионов лет, это плато не покрывалось водами моря. Поэтому в Монголии широко распространены континентальные отложения, особенно в ее южной части - Гоби. Каменистая, местами песчаная пустыня Гоби имеет вид как бы гигантской чаши, в которой на протяжении второй половины мезозоя и всего кайнозоя происходил процесс осадконакопления. В громадных озерах и реках древней монгольской суши отлагались иловатые и более грубозернистые осадки, превращавшиеся со временем в глины, пески, конгломераты. В эти осадки попадали трупы животных, окаменевшие скелеты которых могут сохраняться в породе многие миллионы лет. В последующее время осадочные толщи, образовавшие дно бассейна, превратились в сушу и, подвергаясь размыву реками и потоками, были вскрыты на различную глубину.

В современной Гоби чрезвычайно мало текучих вод. Поэтому дальнейший размыв осадочных толщ происходит очень медленно. Вскрытые же толщи из-за отсутствия растительности наиболее удобны для изучения, в частности для поисков и сборов остатков наземных позвоночных (млекопитающих и пресмыкающихся), которыми, естественно, должны изобиловать эти толщи как континентальные отложения.

Изучение мезозойских и кайнозойских фаун Монголии имеет чрезвычайно важное значение, так как по ним можно установить взаимосвязь в геологическом развитии, а также в истории животного и растительного мира прежде всего близлежащих областей - Китая, Средней Азии, Казахстана и Дальнего Востока.

Более того, такие связи устанавливаются теперь и с дальними областями - Индией, Европой, Африкой и Америкой. Все это позволяет решить ряд принципиальных вопросов геологии и палеогеографии большой территории, глубже изучить историю развития наземных позвоночных не только азиатского материка, оказавшегося центром возникновения и расселения многих групп животного мира, но и всей нашей планеты.

До работ нашей экспедиции в Монголии на территории Советского Союза были найдены лишь разрозненные остатки (отдельные кости) динозавров в Забайкалье, Kaзaxстане и Крыму. Их изучал покойный ныне проф. А. Н. Рябинин. Более полный, хотя также разрозненный, материал был получен и описан Рябинииым с правого берега реки Амур. Динозавр, обитавший здесь, получил название амурского маньчжурозавра. Рябинину с помощью реставраторов удалось воссоздать скелет этого динозавра, который был экспонирован в Центральном геологоразведочном музее в Ленинграде. Последняя находка, о которой стоит упомянуть, - скелет утконосого динозавра, обнаруженный в 30-х годах в каменноугольных копях Южного Сахалина, принадлежавшего тогда Японии. Найденный динозавр изучался японским палеонтологом Т. Нагао и был назван им сахалинским ниппонозавром (по имени главного острова Японии - Ниппон).

Теперь можно понять, какой интерес и значение могла иметь палеонтологическая экспедиция за динозаврами в Монголию. Ее дикая и малоизвестная полупустыня Гоби давно уже привлекала к себе внимание натуралистов. Среди них ведущая роль принадлежит русским ученым. Касаясь исследований за последние сто лет, нельзя не упомянуть имен целой плеяды замечательных путешественников: Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, М. В. Певцова, В. И. Роборовского, П. К. Козлова, Г. Е. Грумм-Гржимайло, В. А. Обручева, А. А. Чернова и других, сделавших ряд ценных географических открытий и собравших разнообразные сведения о природе Монголии.

История палеонтологических исследований в Монголии начинается с 1892 года, когда геолог В. А. Обручев нашел на границе Внутренней и Внешней Монголии зуб третичного носорога. Академик А. А. Борисяк, основатель и первый директор Палеонтологического института, еще в 1915 году высказал предположение, что третичные толщи Казахстана, откуда в то время были собраны остатки различных млекопитающих: носорогов, грызунов, хищников, и других, сходны с осадочными толщами Монголии. Следовательно, появлялась возможность открытия в Монголии ископаемых фаун, близких к казахстанским.

Это вызвало серьезный интерес геологов и палеонтологов, так как тем же самым путем в конце XIX века профессор В. П. Амалицкий в континентальных отложениях пермского периода открыл знаменитую северодвинскую фауну. Пермские отложения Северной Двины были сходны с толщами известных южноафриканских местонахождений Карроо и содержали одинаковые с ними ископаемые остатки животных и растений - раковины пресноводных моллюсков антракозий и листья папоротников. Исходя из этого, Амалицкий стал искать на Северной Двине остатки крупных пресмыкающихся, известных из Карроо, и поиски его увенчались успехом.