Алферов сделал для нас легкие и прочные сани из лыж, соединенных медными трубами, взятыми из холодильника. Эти сани мы решили тащить вдвоем, по очереди. На них предполагалось погрузить самые необходимые предметы снаряжения: малую радиостанцию, взятую из второго комплекта аварийного запаса, резиновую шлюпку, весившую всего 12,5 килограмма, легкую палатку, спальный мешок, секстан, компас, хронометр, анемометр, анероид, винтовку с патронами.

Кроме того, предполагалось взять с собою месячный запас продовольствия: 9 килограммов шоколада, 18 килограммов галет, 9 килограммов сливочного масла, 4,5 килограмма копченой грудинки, 4,5 килограмма сгущенного молока, 5 бутылок коньяка, немного спирта.

Санная экспедиция была подготовлена полностью, но осуществить ее в связи с приближением лета, а также вследствие ряда других обстоятельств, к сожалению, не удалось...

Опыт организации научных работ в зимнее время многому научил нас. Если минувшей осенью некоторые участники дрейфа сомневались, удастся ли нам выполнить обширный план научных наблюдений, то сейчас, когда мы принимали на себя решение еще более сложных задач, таких сомнений уже не возникало.

Коллектив добровольцев-наблюдателей за эти полгода весьма квалифицировался. Раньше большинство членов команды выполняло главным образом второстепенные вспомогательные работы. Теперь же некоторым морякам можно было доверить участки наблюдений первостепенной важности. Буторину, например, были поручены по новому плану ежедекадные измерения толщины льда. Справедливость требует отметить, что наш боцман, гордившийся ответственным поручением, выполнял его ревностно и аккуратно. Бекасов нес метеовахту. Наши механики Токарев и Алферов с большим терпением и трудолюбием мастерили для научных наблюдений различные приборы.

Приборы приходилось изготовлять в холодном помещении, где металлические инструменты так и липли к рукам. Мы не всегда могли расходовать драгоценное топливо на приведение в действие мотора для работы токарного станка. Поэтому очень часто функции мотора выполняли по очереди члены команды: Гаманков, Гетман или Мегер становились у привода и, перебирай руками ремень, вращали шпиндель станка, на котором обтачивалась нужная нам деталь.

Некоторые из приборов, изготовленных нашими механиками, выставлены теперь в Ленинградском музее Арктики. Трудно представить, в каких тяжелых условиях были изготовлены приборы, поражающие даже стороннего наблюдателя своей добротностью.

Слов нет, подчас нам приходилось изворачиваться, чтобы за счет своих внутренних резервов покрывать потребности в научном оборудовании, снаряжении. Порой истощалось терпение даже у таких выносливых людей, как наши поморы, привыкшие ко всем превратностям судьбы за годы работы на Севере. Но ведь любую трудность можно преодолеть, если знаешь, что борьба эта целесообразна, что она нужна для дела.

* * *

10 марта мы вместе со всей страной торжественно отметили огромное событие - открытие XVIII съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

10 марта мы находились на 86°22',9 северной широты и 110°20' восточной долготы. Этот день в наших высоких широтах был последним днем лютой арктической ночи, - за 86-й параллелью впервые после долгой зимы показалось солнце. И, может быть, именно это обстоятельство придало на корабле дню открытия съезда какую-то особенную праздничность и торжественность. Во всяком случае, мне этот день очень хорошо запомнился.

Вторые сутки стоял сорокачетырехградусный мороз, захватывавший дыхание. Дул резкий ледяной ветер. Казалось, суровая высокоширотная зима напоследок решила показать нам все свои возможности.

В поблекшем бледноголубом, словно вымерзшем, небе бессильно угасали звезды, которые много месяцев подряд светили нам круглые сутки. Унылый полярный рассвет озарял занесенный снегом, знакомый до каждой заклепки корабль, над которым трепетали праздничные флаги.

Но вот на юго-востоке показалась робкая розовая полоска. Потом она налилась теплыми соками, стала ярче, ощутимее, сильнее, и в полдень, наконец, из низкой гряды облаков, застилавшей горизонт, высунулся оранжево-красный клин - краешек солнца, искаженного рефракцией.

Солнце недолго погостило в наших краях, - уже через два часа его оранжево-красный лик потемнел, принял темно-багровую окраску и исчез в облаках. Но нам было достаточно и этого, - мы знали, что теперь зима окончена, что впереди много-много светлых дней и что уже скоро солнце встанет на круглосуточную вахту.

Когда экипаж собрался в кают-компанию, я поздравил товарищей с восходом солнца и огласил приказ, посвященный этому традиционному празднику полярников. Этот праздник совпал с открытием съезда партии. Единодушно решили послать приветствие съезду.

Как сильно хотелось в эту минуту, чтобы Москва услышала наши аплодисменты, увидела наши бодрые, улыбающиеся лица и воочию убедилась в том, что мы полны сил и решимости довести начатое дело до конца!

После собрания мы с Трофимовым уселись писать рапорт XVIII съезду ВКП(б). После долгого обсуждения в Москву была послана такая телеграмма:

"Пятнадцать советских патриотов ледокольного парохода "Георгий Седов" вместе со всем народом приветствуют XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии Ленина-Сталина... Партией и правительством нам оказано великое доверие - до конца дрейфа остаться на "Г. Седове" и вывести его изо льдов Ледовитого океана. До конца дрейфа наша работа будет посвящена историческому съезду нашей любимой партии. С гордостью мы будем стоять свою вахту на далеком севере, отдадим все свои силы, чтобы сделать как можно больше и лучше..."

Наши радисты напряженно вслушивались в эфир, ожидая, когда начнется передача материалов партийного съезда, - они должны были принять по радио все основные съездовские документы. Все мы с нетерпением ждали их.

Утром 11 марта мы уже читали аккуратно записанный Полянским текст исторического доклада товарища Сталина на XVIII съезде партии.

Съезд партии приступил к обсуждению доклада вождя. И некоторое время спустя из Москвы прибыла молния, глубоко взволновавшая нас. Руководство Главсевморпути сообщало о том, что упоминание имен 15 седовцев, несущих вахту в Ледовитом океане, съезд встретил дружными аплодисментами.

Мы не ожидали, что съезд партии среди своих больших, поистине исторических дел найдет время, чтобы уделить внимание нашему скромному коллективу. Но вот, оказывается, съезд следит за нами, съезд выражает нам свою признательность, съезд партии большевиков аплодирует нам, рядовым советским морякам, выполняющим в меру своих сил и возможностей задание партии и правительства...

Да, сообщение о внимании партийного съезда буквально окрылило нас, оно удвоило наши силы и живительно подействовало на каждого члена экипажа.

Теперь мы мечтали только о том, чтобы в самые ближайшие дни показать на деле, как наш коллектив оправдывает доверие партии и народа.

И эта счастливая возможность вскоре представилась: в дни работы XVIII съезда ВКП(б) нам удалось, наконец, успешно разрешить труднейшую задачу, над осуществлением которой мы безрезультатно бились полгода, - 17 марта нам удалось впервые измерить глубину океана.

Как мы нащупали дно океана

В моем архиве есть документ, который я особенно бережно храню как своеобразный аттестат технической зрелости нашего коллектива. Это наш рапорт, посланный руководству Главсевморпути 17 марта 1939 года. Здесь, в нескольких строчках, уложился итог волнующей и долгой борьбы, дерзаний, горьких разочарований, новых и новых поисков успеха и, наконец, решающей победы:

"Экипаж "Седова" взял на себя обязательство к XVIII съезду партии наладить во время дрейфа измерение океанских глубин. В результате продолжительной и упорной работы всего коллектива сегодня измерена глубина: 4485 метров. Обеспечены также дальнейшие промеры через каждые двадцать миль дрейфа. Одновременно с измерением глубины мы будем брать пробы грунта. Первый образец взят сегодня..."

Это была девятая по счету попытка достичь дна океана. Восемь раз мы безрезультатно опускали сработанный нашими моряками трос в ледяную майну. Пять раз он при этом обрывался и оставался под водой вместе с грузами и приборами, изготовление которых стоило огромных усилий нашим механикам. И только, 17 марта нам удалось, наконец, добиться желанных результатов.

Мы атаковали Арктику, стараясь раскрыть ее тайны.

Сколько раз начинало казаться, что наша затея с измерением глубин несбыточна! Как часто я тревожился, глядя на израненные проволокой руки Буторина и Гаманкова! Наши моряки терпеливо, без единого возражения оплетали один километр самодельного троса за другим! Тут еще, как назло, механикам никак не удавалось отремонтировать вышедший из строя нефтяной двигатель, и нам всякий раз при попытке измерения глубин приходилось пускать в ход прожорливый керосиновый мотор "Симамото", который, как лошадь, пил ведрами драгоценную маслянистую влагу. А ведь мы берегли каждый грамм жидкого топлива.

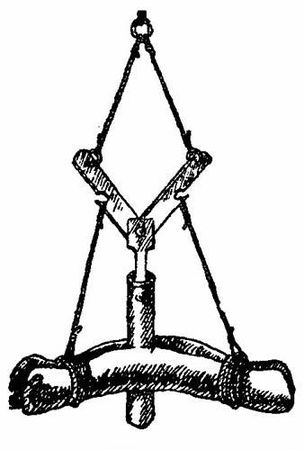

Прибор для измерения глубины

Но я понимал, что мы должны, обязаны были делать так. И в конце концов мы не только научились измерять глубины океана и брать пробы грунта с его дна, но и добыли несколько гидрологических проб из придонного слоя воды, представляющих большой научный интерес.

Наши механики шутили: когда-нибудь водолазам придется пройти по дну Ледовитого океана трассой "Седова", и они легко найдут дорогу по тросам и грузам, оставленным нами на грунте. Кое-кто даже рекомендовал на сей случай подводникам собрать все тросы, соединить их воедино и протянуть по пути дрейфа. Прогулка вдоль такого соединенного троса оказалась бы довольно утомительной - она растянулась бы километров на двенадцать.

Мне хочется подробно рассказать историю наших глубоководных измерений. По ней с особой наглядностью можно проследить не только борьбу с трудностями, но и рост наших познаний, технической вооруженности нашего коллектива.

* * *

Если бы можно было извлечь со дна океана и положить радом приспособления, которыми мы пользовались при первом измерении глубины 29 октября 1938 года и при последнем промере 27 декабря 1939 года, то получилось бы очень поучительное сопоставление: они отличались друг от друга примерно так же, как современный паровоз от его музейного предка. Долгие месяцы упорного труда всего коллектива не прошли даром, - нам удалось создать более или менее совершенное снаряжение. Но ведь ничто не возникает сразу, само по себе. И мы вынуждены были пройти до конца весь трудный путь исканий.

Выше я рассказывал о том, как прошла первая попытка измерения глубины, приуроченная к двадцатилетию комсомола. Мы многого еще не знали тогда, и нам казалось, что лишь какая-то случайность вызвала обрыв лотлиня. И я, и другие товарищи думали, что будет достаточно сплести новый, более надежный линь и опустить его на дно океана с привязанным на конце тяжелым колосником, чтобы измерение прошло благополучно. Поэтому мы не очень грустили по поводу утраты 1800 метров троса, тем более, что сконструированная механиками глубоководная лебедка и прочие предметы оборудования прекрасно выдержали испытание. Предполагалось, что уже недели через две нам удастся добыть первые пробы грунта со дна океана.

Но действительность опрокинула наши предположения.

После 29 октября наступила целая полоса жестоких сжатий, подчас угрожавших судну гибелью. Нам было не до плетения троса, и только 20 ноября в вахтенном журнале появляется заметка:

"16 часов. Распускаем стальной трехдюймовый трос для изготовления линя для измерения глубин".

С этого дня урывками, используя каждую свободную минуту, Буторин и Гаманков готовили новый линь, аккуратно сматывали отдельные пряди в бухты, потом соединяли эти пряди воедино. Иногда боцману и матросу помогали Гетман и Шарыпов.

Наши механики Токарев и Алферов тем временем мастерили новое приспособление для автоматической отдачи груза в момент, когда конец троса достигает дна. В одной из книг мы вычитали описание приспособления Брука (Любопытно отметить, что идея такого приспособления, предложенного в середине прошлого века мичманам Бруком, была осуществлена задолго до этого не кем иным, как Петром I, который среди разносторонних государственных дел находил время и для занятий океанографией. По его указанию был изготовлен особый снаряд для промеров в Каспийском море. Снаряд состоял из пары крючьев с грузилом, прилаженным так, что при первом ударе о морское дно грузило соскальзывало и крючья возвращались с куском захваченной ими земли) и старались сделать своими силами нечто похожее на него. Обрезок водопроводной трубы, который, по нашим расчетам, мог войти в мягкий грунт и зачерпнуть хотя бы горсть океанского ила, был оснащен тремя-четырьмя подвижными распорками. Эти распорки поддерживали груз, то есть обломки колосников, связанные проволокой. По расчетам Сергея Дмитриевича Токарева, в момент касания грунта натяжение этих распорок должно ослабнуть, и они выпустят груз, словно разжавшиеся когти. Когда мы выберем трос и увидим, что груза нет, это будет означать, что он побывал на дне...

Двадцать четыре дня прошло, пока все приготовления были закончены. Только 14 декабря боцман торжественно доложил мне, что три с половиной тысячи метров нового троса готовы. Вместе с 2000 метров старого линя это составляло достаточно солидную величину. Оставалось тщательно проверить все сплетения, намотать трос на барабан лебедки и начать измерение глубины.

Проверка нового троса напоминала священнодействие. Трос притащили в кубрик. Собрали все керосиновые лампы, какие только можно было найти, чтобы получше осветить помещение. Несмотря на двадцатичетырехградусный: мороз, открыли один из иллюминаторов, пропустили туда конец троса и протянули его к лебедке, установленной на кормовых рострах.

Двое моряков потихоньку вращали барабан, наматывая на него новый лотлинь, а остальные, собравшись в кубрике, придирчиво проверяли каждый сантиметр линя. Спешить с этой работой было бы вредно. Мы не хотели неприятных сюрпризов, - ведь малейшая заусеница, хотя бы на одной из проволочек, могла привести к обрыву всего троса. Поэтому проверка лотлиня продолжалась целых три дня. Только тогда, когда мы были абсолютно убеждены в том, что трос сплетен безупречно, было отдано распоряжение готовить майну для измерения глубины.

* * *

18 декабря (мы находились на 84°22',5 северной широты и 135°02' восточной долготы) на льду зазвенели пешни. Во льду в течение двух часов удалось прорубить отверстие нужной величины. А дальше... Но пусть о том, что было дальше, расскажет вахтенный журнал. Мне трудно находить слова, когда речь идет о таких тяжелых неудачах, как эта.

"12 часов. Начали травить лот с грузом из двух колосников, укрепленных на приспособлении "лота Брука", сделанном своими средствами.

12 час. 10 мин. Прекратили травить лот ввиду неисправности ленточного стопора лебедки.

14 час. 50 мин. Ленточный стопор исправлен. Начали травить лот.

16 часов. Вытравили весь лотлинь длиной 5500 метров. Грунта не ощутили.

16 час 20 мин. Начали выбирать лот.

17 часов. Когда в воде оставалось 3300 метров троса, последний лопнул, и 3300 метров с приспособлением для крепления груза утонули. Остановили двигатель".

3300 метров! В течение одного мгновения мы утратили плоды напряженнейшей работы, длившейся целый месяц...

Оборванный трос навсегда унес с собою на дно океана тайну этой неудачи. Я могу ручаться, что трос был сплетен достаточно прочно. Тщательная трехдневная проверка исключает возможность какой-либо слабины хотя бы в одном из сплетений. Лопнуть по целине трос не мог, - расчет показывает, что он обладал достаточным запасом прочности для удержания груза.

Остается с большей или меньшей достоверностью предположить, что мы не уловили момента прикосновения лота к грунту и продолжали его травить, когда он уже лежал на дне. При этом образовались петли, или же, говоря морским языком, шлаги, которые при выбирании превратились в те самые злосчастные "колышки", которые уже подвели нас 29 октября: трос работал на излом, а не на растяжение, и в результате произошел обрыв. Надо было во что бы то ни стало придумать какое-то новое приспособление, которое точно сигнализировало бы нам о моменте касания дна. Для этого потребовалось еще несколько месяцев.

Пока же вторичный крах подействовал на нас крайне удручающе. Люди проклинали коварный океан. Я записал в вахтенном журнале:

"Ввиду того, что для изготовления троса для измерения глубин употребили второй швартовный конец, больше подходящего материала нет. Так как оставшиеся стальные концы имеют много колышек и перебитых прядей, а также по толщине прядей и проволок не подходят для изготовления лотлиня, попытки измерения глубины прекратить".

Весь вечер люди злились и ссорились из-за пустяков. Даже в кают-компании, где обычно после чая начиналась бесконечная болтовня о всякой всячине, разговор как-то не клеился. Все мы старательно обходили тему об измерениях глубин, хотя только она и была у каждого на уме. Вероятно, именно поэтому беседа получалась вымученной и искусственной. Мне стало тоскливо, и я ушел к себе в каюту.

Усевшись за стол, я начал набрасывать схемы и размышлять над ними, пытаясь найти ответ на волновавший всех нас вопрос: почему все-таки рвутся тросы? Но вдруг в дверь постучали, и за спиной у меня послышался знакомый сконфуженный кашель. Можно было безошибочно угадать по этим признакам появление боцмана.

- Дмитрий Прокофьевич?

- Есть! - откликнулся, как эхо, боцман.

- Что скажете, Дмитрий Прокофьевич? - спросил я, поворачиваясь к нему.

Боцман нерешительно потоптался на месте, что-то обдумывая, потом заговорил:

- Вот у нас, Константин Сергеевич, каждый день непредвиденный момент получается. Да... Все некогда да некогда... А в трубах, небось, опять сажи на палец наросло. Да... Почистить бы время...

- Завтра у нас санитарный день, Дмитрий Прокофьевич. Тогда и почистим...

По глазам боцмана я видел, что он пришел вовсе не за тем, чтобы напомнить о чистке труб. Он и сам прекрасно знал, что на девятнадцатое число назначен санитарный день. Я ждал, что будет дальше.

Буторин, как и следовало ожидать, не уходил.

- Вот и хорошо, - тянул он, - значит, почистим. Да...

Буторин осторожно взял своими потрескавшимися, исколотыми проволокой пальцами папиросу, и я с невольным сожалением посмотрел на его руки. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся:

- Совсем рябые руки стали... Ну, ничего, до свадьбы-то, говорят, заживет...