Выдающийся лирик Владимир Соколов (1928–1997), лауреат Государственной и Пушкинской премий, оставил большое творческое наследие. Книга "Это вечное стихотворенье…" воспроизводит путь поэта, длившийся полвека. Пройдем по этому времени вслед за высокой Музой одного из лучших русских поэтов XX века.

Содержание:

От составителя 1

Я был поэтом на земле… 1

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ 2

СОРОКОВЫЕ - ПЯТИДЕСЯТЫЕ 2

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ 6

СЕМИДЕСЯТЫЕ 15

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 28

ДЕВЯНОСТЫЕ 35

Книги стихов Владимира Соколова 40

Примечания 40

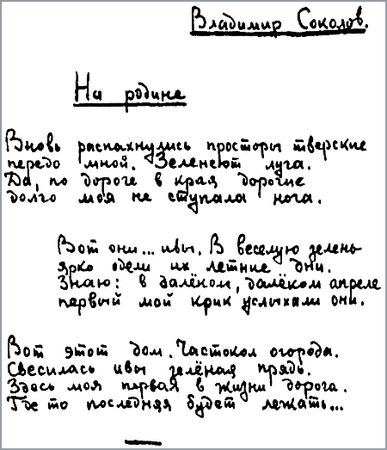

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

ЭТО ВЕЧНОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ…

Книга лирики

От составителя

Владимир Соколов прошел долгий путь в литературе. Поэт оставался самим собой, однако менялось время, и поэтический голос звучал в соответствии с меняющимся временем.

Перед читателем - книга, отмечающая вехи пройденного поэтом пути. Мы сочли естественным и логичным расположить стихи Соколова по десятилетиям соколовского времени. Принцип хронологии и традиционной периодизации дает возможность внимательно проследить эволюцию поэта.

Необходимы несколько оговорок и уточнений.

В книге есть редкие исключения из хронологической последовательности. Так, первый раздел открывается стихотворением "Как я хочу, чтоб строчки эти…", хотя оно написано несколько позже следующих за ним вещей, - по той причине, что это - эмблематическое стихотворение, очень сильно прозвучавшее в свое время и предопределившее весь дальнейший путь Соколова.

В сороковых годах написано скромное количество стихотворений - автор был молод, он только начинал, и поэтому первый раздел книги включает стихи сороковых и пятидесятых совокупно.

Иные стихи автор не датировал, но помещал их на страницах своих книг в привязке к стихам датированным, таким образом дав нам подсказку, где располагать то или иное стихотворение. В таких случаях под стихами стоит помета <?>.

Соколов - лирик чистой воды, и природа его дарования определенно сказывалась в поэмах. "Вот вам конспект лирической поэмы". Элементы эпоса, разумеется, самоочевидны, но соколовские поэмы - все-таки лирика прежде всего. Иногда он собирал их в раздел "Поэмы" или - еще точнее - "Лирические поэмы", но в любом случае его поэмы органически вплетались в лирику как таковую. Показательно, например, что у такой вещи, как "Улица", нет подзаголовка "поэма". В нашей книге "Улица" идет в ряду "чистой лирики", тогда как остальные поэмы замыкают тот или иной раздел ("Семидесятые" и "Девяностые"), и в этом тоже сказывается воля автора.

Нет в нашей книге ни переводов, ни прозы - то и другое, значительное по объему и ценности, не входит в рамки нашего проекта.

Приношу сердечную благодарность за разнообразную помощь в осуществлении книги - С. С. Лесневскому, Н. С. Аришиной, Ю. Б. Лаврушину, Б. Н. Романову.

Книге предпослано эссе М. Е. Роговской-Соколовой "Я был поэтом на земле…". Ей же принадлежит и общий заголовок издания - по строке Соколова.

Вернемся к Соколову. Он опять необходим.

Илья Фаликов

2007, апрель

Москва

Я был поэтом на земле…

"Я был поэтом на земле…" - это из лебединой песни Владимира Соколова, из его прощальной поэмы "Пришелец". На каменной странице его надгробия начертаны эти слова. Они как будто летят на землю с далёкой звезды на её тонких лучах. Его "звезда обетованная" отзывает его с Земли, где "глаза задумчивости вечной на Млечный путь устремлены".

Но есть миры и выше нежных елок

И рвущих сердце речек и полей.

Я уважаю этот древний волок,

Но, знаешь, тянет душу Водолей.

Покидая Землю, поэт-пришелец с тоской сбрасывает "земную пыль, земной недолгий час". Но у него есть утешительное знание, что он исполнил своё предназначение, "поручение", оставляя людям главное, исполненное - свои стихи. Поэт Соколов, очень рано осознавший себя поэтом, всегда имел "представление о самом себе как о человеке, которому многое дано, и он должен во что бы то ни стало воплотить отпущенный дар чистыми руками и как можно лучше" . Поэт-пришелец, стремясь к своей звезде, преодолевает мощное земное притяжение. "Я в путь готов, я здесь оставил душу". Душу свою и душу-любовь. Душа - ключевое слово в поэзии Соколова.

"Увы, увы", - кричит ночная птица

В сыром саду. И нам пора проститься.

У подмосковной гнущейся березы

Ты у меня в глазах стоишь, как слезы.

Поэт Соколов с грустью, с болью думает о расставании с миром земным, где у него "осталось только Божье время". И, уже приближаясь к миру горнему, он томится душой о том, что в земной жизни, которую он так любовно воспел, победно шествуют бездуховные, богатые, но бедные душой. Он с насмешливой жалостью обращается к ним: "…жируйте в норке, молитесь прибыли вещей". Сам вознесённый над бытом, он всё же надеется своими стихами их "душу потрясти". А его душа страдает:

Как сжалось сердце от тоски,

Когда любви коснулась вещь.

Он понимает, что эти материалисты опасны своей безответственностью и цинизмом.

Вы гениальны. Это не секрет:

Вы умудрились смертной сделать душу.

Нигде другой такой планеты нет.

Здесь не мягкая соколовская ирония, а жёсткий сарказм.

"Я уже давно заметил, - говорит Соколов в интервью с характерным названием "Поэзия в алиби не нуждается", - одну черту во многих людях: удивительное умение уходить в сторону от ответственности".

Но это же поветрие эпохи -

Быть с алиби повсюду

И во всем.(Поэма "Алиби")

Понятно, что поэт имеет в виду алиби не столько в юридическом смысле, сколько в моральном. А в моральном алиби нуждается тот, кто живёт вне морали, кто хочет жить "сыто и красиво", не думая о других, "кто может сделать умное лицо, сослаться на условья века", сохраняя хорошую мину "игрой улыбок, поз и междометий". Это антиподы истинного поэта, которые "нанесли немало внушительных поражений национальному архетипу, литературной традиции… Именно о них написаны известные строчки Владимира Соколова:

Это страшно - всю жизнь ускользать,

Уходить, убегать от ответа.

Быть единственным, а написать

Совершенно другого поэта".

Теперь, когда "суровый Моцарт спит в гробу" и, казалось бы, можно не опасаться строгой соколовской отповеди, они развязно и лукаво заявляют, что это-де честный Соколов о себе… О нет, Соколов не станет убегать от ответа, кривить душой, особенно в стихах. Вся поэма "Сюжет" - про это:

Я не умею

Душой отзывчиво кривить.

А отповедь - она в его стихах, и на все времена.

Вечное противостояние филистерству, мещанскому конформизму, непониманию порождает усталость. Мотив усталости всё чаще возникает в поэзии Соколова последних лет.

Я так устал на вас похожим быть,

К тому ж за годы, что я здесь бытую,

Вы и меня успели убедить,

Что нет меня, что я не существую.

С особой трагической силой этот мотив прозвучал в 1988 году в знаменитом стихотворении "Я устал от двадцатого века…". Но Соколов не был бы Соколовым, если бы он впадал в уныние, "поддавался времени", усталости и сиюминутным соблазнам. Его девиз: "Не поддаваться времени, его собою полнить, и даже в поздней темени о том, что будет, помнить". В его мироощущении, философии, в стихах - стремление "время победить, личный срок бессмертно утвердить". Залогом этой победы является его "всеотдайность" (он любил это болгарское слово, без перевода понятное русскому читателю) и широкий диапазон внутренней свободы, личностной и поэтической. Эта свобода уверенно выводит его за рамки "тихой поэзии", поэтического направления, признанным мэтром, лидером которого некоторые критики долгое время величали Владимира Соколова. Однако внимательное изучение его творчества убеждает в том, что "если слово "тихий" и подходит к нему, то лишь в том смысле, в каком это слово подходит к названию океана", как остроумно заметил Юрий Поляков.

Этому "тихому лирику" была присуща недюжинная поэтическая смелость, "горестная отвага", тем более ценная, что проявлялась она в то время, когда "страх, опасение быть неправильно понятым пронизывали общество. Однако, когда мне было страшно что-то написать, - вспоминал Соколов, - я понимал - это надо обязательно написать" . Не крикливая, санкционированная смелость, а жертвенно-вызывающая, через преодоление страха. Вот что осмелился написать Соколов в 1970 году:

Ничего от той жизни,

Что бессмертной была,

Не осталось в отчизне -

Все сгорело дотла.

"Чтение этого стихотворения леденит сердце, - пишет автор книги о Владимире Соколове, - оно могло бы быть эпитафией себе и своему времени". Завершающие строки этого стихотворения

Есть ли вечная запись

В книге актов благих?

Только стих - доказательств

Больше нет никаких, -

подводят к пониманию того, в чём видел суть вручённого ему дарования Владимир Соколов.

Что такое поэзия? Что вы!

Разве можно о том говорить.

Это - палец к губам. И ни слова.

Не маячить, не льстить, не сорить.

Своему credo Соколов не изменял, потому что выстрадал его:

Окно и дверь. И чистый лист бумаги,

Да в пальцах это вечное перо.

И дуновенье горестной отваги:

Договорить, оставить серебро.

Серебро. Это талант, который, по евангельской притче, является даром Божьим, и его нельзя закопать в землю, а надо употребить на благо ближнего. Поэтическая мольба Соколова:

Дай своей промерцать сединой

Посреди золотого народа.

Не то серебро, от которого его милостиво-немилостиво упасала жизнь ("упаси меня от серебра и от золота выше заслуги"), а то, которое он мог дарить людям "на солнечной стороне". И какие богатства извлекал из своей благородной, щедрой души этот правдивый, целомудренный художник! Из мрака жестокого прагматичного времени он всегда стремился на "солнечную сторону". Симптоматично название его третьей книги - "На солнечной стороне".

Дарованный ему "золотой скрипичный ключик" открывает заветную дверь в чудесную страну поэзии, где всё освещено солнечным светом, высшим смыслом. Там можно и должно радоваться, там можно вдохновенно и легко рассказать о "том, что происходит, когда не происходит ничего" ("это у меня от Чехова", - с нежностью говорил Владимир Николаевич). Там выполняется сверхзадача поэта - "оставить серебро".

Его нелёгкая жизнь - это труд, любовь, служение, преодоление, отречение от всего тёмного, лукавого в себе и вовне.

Как у всякого большого лирического поэта, у Соколова прослеживается стремление более масштабно, философски осмыслить жизнь - пережитое, любимое, сотворённое. Отсюда постоянное тяготение к жанру поэмы.

Вот вам конспект лирической поэмы.

Песочек, отмель возле глубины,

Любовь к искусству…

Любовь к искусству, осмысление его - одна из важнейших поэмических тем "на солнечной стороне". Там даже смерть - в гармонии с жизнью. "Мысль о смерти - это мысль о жизни". Это истинно христианская мысль о вечной нетленной жизни, и в ней спасительный пафос. Поэт знает, что "будет в песне воскресенье!"

На краю бесконечности можно говорить обо всем не спеша…

Он успел сказать о многом. О счастливых встречах и горестных утратах, о белых ветках России и о её чёрных ветках, о музыке и о "художнике в чайной, где всемирный идёт разговор", о русском снеге, о военном детстве и о больших стройках его юности, о "бабочке, что над левкоем отлетает в ромашковый стан", о друзьях, о Пушкине и о Лермонтове, о старых церквях Болгарии и о таинственной глубине московских двориков, "о Великой защите, о масштабе её мировом"… И всё это озаряет Любовь.

И во внезапной схожести с людьми

Открыл такое счастье единенья,

Что защемило сердце от любви,

Любви, похожей на благодаренье.

И хотя поэзию, сочинение стихов Соколов считал высшим своим предназначением, всё же он признаёт: "Нет, не могут стихи заменить настоящей любви никому". И не случайно, что на вершине творческой зрелости, за год до ухода Соколов составляет именно Книгу Любви, последнюю свою книгу. ""Стихи Марианне", - как пишет автор предисловия к этой книге, - не просто книга стихов о любви, но Книга Любви". Ещё одна Книга Любви, пока не изданная, которую удалось составить уже после смерти Владимира Николаевича, - это стихи и поэмы, пронизанные любовью к Москве (назовём её "Москва Владимира Соколова").

Если была у меня любовь, то это ты, Москва! -

признавался поэт.

Редчайшие случаи в мировой поэзии. Целая книга стихов, адресованная одной женщине. И целая книга, наполненная приметами, музыкой, красками, настроениями любимого города. Соколов написал обе эти книги. И эти две Книги Любви можно было бы объединить общим названием, строкой самого Соколова: "Но все равно - любовь. И все равно - Москва!". В упрямой, противительной интонации этих слов - непреклонное противостояние и утверждение: вопреки всем веяниям бездушного, чуждого ему пространства "обязательно выдержать, обязательно с честью" многие испытания:

Испытание временем,

Испытание веком,

Испытание бременем

И родным человеком.… … … … … … … … … … … … … …

Испытание женщиной,

Испытание славой.

Он выдержал.

Признанный классик русской поэзии второй половины XX века прожил сложную, многогранную жизнь, которая и "погрустить, и просиять успела". Смолоду он неуклонно вёл свою линию в поэзии, твёрдо зная, что "нет школ никаких, только совесть, да кем-то завещанный дар". Этот божественный дар он пронёс достойно, высоко, совершенствуя его до последнего дыхания. Потому и создал "стих как моленье", в котором и красота, и тайна, и любовь-благодаренье.

Полвека свободный художник Владимир Соколов стоял на поэтическом посту. Стоял на родной земле. Непрестанно воспевал её - "Все у меня о России!". "Понял жизнь свою как жизнь людей", а поэзию - как великий бескорыстный, бесконечный труд перед лицом Вечности.

Это вечное стихотворенье

Не допишет никто никогда.

Марианна Роговская-Соколова

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

СОРОКОВЫЕ - ПЯТИДЕСЯТЫЕ

"Как я хочу, чтоб строчки эти…"

Как я хочу, чтоб строчки эти

Забыли, что они слова,

А стали: небо, крыши, ветер,

Сырых бульваров дерева!Чтоб из распахнутой страницы,

Как из открытого окна,

Раздался свет, запели птицы,

Дохнула жизни глубина.1948

"Я люблю незнакомые улицы…"

Я люблю незнакомые улицы,

А особенно осенью, в дождь,

Когда небо темнеет и хмурится,

Пробегает деревьями дрожь.А по крышам блестящим и мокрым

Дождик каплями крупными бьет.

По мутнеющим, плачущим стеклам

За слезинкой слезинка ползет.Пляшут капли на крышах блестящих,

И струятся ручьи и журчат.

На деревьях, стволами скрипящих,

Бледно-желтые листья шумят…1945

"О умножение листвы…"

О умножение листвы

На золотеющих дорожках!

О липы - с ног до головы

В блестящих ледяных сережках!

О луж осенних зеркала,

Не замутненные остудой!

О зимний ветер отовсюду!

О неожиданное чудо -

Узор оконного стекла…1946