Наконец подкопы удалось вывести кое-как в стены, обвести ими некоторые башни и кватеры, однако неприятельских мин так-таки и не нашли. Появилось подозрение, что неприятель ведет подкоп в ров, что посреди замка, поэтому Обухович велел наложить по его краям бревен и приказал страже денно и нощно наблюдать за рвом и, как только московцы покажутся из подкопа, завалить его сверху бревнами. Словом, воевода старался всеми силами предупредить замыслы неприятеля, трудясь лично до седьмого пота, собирая людей, распределяя работы, обходя ночью стены, за всем наблюдая, стараясь исправить все недочеты крепости.

- Хотя как можно все исправить за пару дней, когда крепость приходила в запустение в течение долгих лет! - возмущался Обухович. - Да еще перед лицом трехсоттысячной армии!

Именно столько войска стояло под стенами города, по словам все тех же пленных. Пленных, впрочем, прибавилось: Кмитич сделал еще одну весьма эффективную вылазку, захватив более десяти "языков" и уничтожив до пятидесяти человек, но при этом потеряв трех гусар убитыми и девять ранеными. Однако восемь из десяти пленных, вроде бы типичных бородатых московитов, по-русски знали лишь пару слов.

- Это, наверное, валдайцы или мокша, она же москов, родня мордве и муроме, - говорили знающие смоляне. Однако языка этих москов и валдайцев никто в городе не знал. Как бы там ни было, но от таких "языков" никакой пользы не оказалось, разве что гнать их на стену восстанавливать укрепления под пулями собственного же войска. "Крестьяне с мушкетами" оказались рядовыми пехотинцами в лаптях, которые отличались от мирных лапотников только своими сумками-пороховницами на боку да берендейками через плечо, на которых висели зарядцы - трубочки с отмеченными зарядами пороха.

Город был окружен. Однако посыльный от гетмана как-то умудрился пройти сквозь обозы и доставить пакет Обуховичу. Там было сразу три приказа. Корфу приказывалось во всем подчиняться Обуховичу. Наконец-то гетман заступился в этом вопросе за воеводу. Правда, несколько поздновато. Корф уже давно полностью подчинялся Обуховичу, и былых препонов никто более воеводе не строил. Кмитичу предписывалось срочно явиться в штаб армии в Орше. Кмитич прочитал этот уже второй вызов в армию и грустно подумал о том, как же он вырвется из Смоленска в Оршу, и с ужасом представил, что может оказаться в плену уже в самом начале войны. Обухович, Корф со своим немецким полком, Боноллиус и всегда строгий и подтянутый Тизенгауз не обращали никакого внимания на жалобы Кмитича. Они выглядели деловито и не проявляли никакого внешнего беспокойства. Корф завоевал уважение Самуэля тем, что трудился на бастионах, как рядовой солдат, и показал себя хорошим канониром: с Большого вала он отменно бил из пушек по окопам неприятеля у Спаса, разрушил прикрытие из туров, выгнал из окопов неприятельских ратников. Сильный огонь из четырех пушек поддерживал и Тизенгауз с Малого вала. Эти немецкие парни, к которым Кмитич не питал большой симпатии по приезде в Смоленск, нравились ему все больше и больше. Он вообще привязался к своим товарищам по оружию, полюбил всех, с кем плечом к плечу делал свое ратное дело, и готов был сложить свою голову рядом с их головами, если понадобится.

Единственное, что оставляло Кмитича в страшном смятении, это даже не Маришка, чья жизнь сейчас находилась в не меньшей опасности, чем и его, а то, что нет возможности выполнить приказ гетмана. Кмитич оборонял Смоленск, но совершенно не знал, что происходит в других местах и кто защитит его родную Оршу. И каждое утро, или даже ночь, одевая ботфорты, натягивая ремень с саблей и целуя в губы молодую жену, после молитвы он говорил себе: "Завтра, вот завтра соберусь и поеду". Но завтра проходило под свист пуль, разрывы ядер, и Кмитич, падая ночью от усталости на кровать, успевал вновь подумать: "Завтра".

Глава 8

БЕССОННЫЕ НОЧИ, БЕЗРАДОСТНЫЕ ДНИ

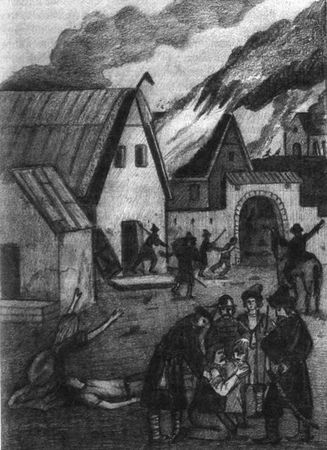

20-го июля словно свинцовая туча зависла над городом, поливая его смертоносным дождем. Под плотным огнем в Смоленске начались пожары. Горели амбары, дома, магазины, сараи, рушились заборы и крыши домов. Плакали женщины и дети, в дыму и пламени метались жители, таская ведра с водой, засыпая пламя землей или песком. Периодически гудел набат, созывая горожан тушить очередной вспыхнувший пожар…

Никто в Смоленске не знал, что таким "салютом" царь праздновал взятие древнего Полоцка и "маленького Вильно" - Мстиславля. Древний русский город Полоцк, извечный соперник Киева, на несколько лет ранее Киева крестившийся от Византии, должен был оказать сопротивление 15-тысячной армии Шереметева. Казалось бы, даже после пожара 1642 года Верхний замок Полоцка представлял из себя надежную твердь: пять восьми- или шестиугольных рубленных в два бревна башен, а в Нижнем замке - семь башен. Все они были круглыми с шатровыми крышами. На две тысячи сажень растянулись утыканные пушками стены замка, вокруг которого также шел ров. Город мирно жил, радовался, трудился и отдыхал. Над Двиной возвышалась новая Богоявленская церковь с православным монастырем. В Великом посаде на площади рядом с ратушей возвышался костел иезуитов. Каждые полчаса над городом плыл звон: били башенные часы. Ярко блестела на летнем солнце золотыми маковками куполов София Полоцкая. В городе, однако, уже знали, что ожесточенные бои идут под стенами Смоленска. Здесь хорошо помнили печальный 1633 год, когда царские войска июньской ночью захватили плохо оборудованный Полоцк, предав его огню. И лишь Верхний замок устоял перед напором захватчиков, вынудив московитов уйти. Нынче же многие жители города, не надеясь более на своих воевод, переправились через Двину, чтобы избежать новой войны. Так, более девяти сотен дворов Полоцка опустело, но более восьмисот дворов осталось, о чем их жители и пожалели позже. Незащищенные предместья города были разгромлены, все евреи посечены саблями или просто сброшены в воды Западной Двины. Замок же отбил первые атаки московитов, но на уговоры Шереметева сложить оружие и пойти под высокую руку православного царя полочане согласились. Полоцкие шляхтичи Микулич, Семенович, Хаткевич и Паплешич уговорили сомневающихся горожан немногочисленного гарнизона крепости сдаться на милость победителя и не искушать судьбу. Шереметев сдержал слово, не стал никого казнить, всех объявил подданными московского царя и заявил, что Полоцк отныне "защищен" от всех "притеснений" римских и латинских. Полочане, те, кто остался в городе и сдался, вздохнули с облегчением - их жизням, вроде бы, ничего не угрожало. Куда как хуже пришлось Мстиславлю.

Трубецкой, выдержав мушкетный и пушечный огонь мстиславцев и, к своему немалому удивлению, с трудом отбив 18 июля атаку партизанского командира крестьянина Потапова с пятнадцатью шляхтичами и тремя сотнями крестьян, пришедших на помощь горожанам, тем не менее, ворвался в город, который сами же московиты с уважением называли "белорусским Суздалем" за многочисленные величественные храмы, а литвины за это же самое любовно прозвали город маленьким Вильно. Красив и важен был Мстиславль. В 1617 году здесь закончили строительство костела Девы Марии, а в 1640-м - костела Святого Михаила Архангела. Гордость мстиславцев являл собой иезуитский монастырь. Однако городской замок на горе Кармелитского костела был все еще деревянным. Но именно это ненадежное строение задержало захватчиков, обрушив на их головы град пуль и ядер. Взбешенный Трубецкой атаковывал вновь и вновь Замковую гору. Вновь и вновь откатывалась волна атакующих, устилая траву телами убитых и раненых. В это же время ратники захватчиков рубили священников костела Девы Марии и святого Михаила Архангела, бросали на крыши домов гранаты и зажженные факелы, не разбирая рубили наотмашь саблями чернобородых людей в черных одеждах, узнавая в них жидовских торговцев… Хотя под нож шли не только "неверные" - рубили всех, кто попадался под руку: вооруженных горожан, невооруженных стариков, женщин и даже детей. И лишь мастеров по приказу царя Трубецкой велел своим стрельцам не убивать, а хватать, "никак не ранив, и ничего не покалечив". Мастеров нужно было отсылать в Москву - так распорядился сам патриарх Никон.

- Найдите мне резчика Степана Полубеса! - приказывал Трубецкой своим ратным холопам. Этого известного в Литве мастера заказал изловить и доставить невредимым в Москву сам патриарх Московии.

Однако Степан Полубес и не думал ни о какой Москве. Он, с мушкетом в руках, как заправский солдат, стрелял в атакующих замок московитян, пока не закончились пули. Смерч огня московских орудий разбил деревянный замок, поджег его стены и частокол. Московитские ратники и наемники ворвались-таки в горящие руины, но даже здесь мстиславцы продолжали сопротивляться, саблями, ножами, пиками и прикладами рубя и колотя штурмующих. В дыму и пламени, в облаках пепла люди сцепились врукопашную, рубили друг друга клинками, хватали голыми руками за горло, били кулаками в лицо, душили поясами… Степан Полубес поднял с земли чей-то бердыш и отбивался от наседавших на него московских ратников, которым было наплевать, мастер он или нет. Однако "славутый майстар" выказал недюжее мастерство солдата. Он сразил бердышом одного, проткнул второго, рубанул по голове третьего. Рядом рванула бомба, окутав забрызганного кровью Полубеса белой пеленой дыма. Оглушенный мастер упал на землю…

Слишком неравными оказались силы. Быстро таяло число тех мстиславцев, кто еще держал оружие в руках, кто мог сопротивляться. Более пяти тысяч человек гарнизона пало в неравной схватке. Еще пять тысяч простых горожан были застрелены или зарублены саблями. Почти все деревянные дома горели, заволакивая голубое июльское небо черным дымом…

Возможно, Трубецкой так мстил своему старшему брату, который в годы Смуты ушел в Литву и всегда воевал за сие русское Княжество. Что касается Степана Полубеса, то он очнулся, когда его за ноги тащили два стрельца: кто-то из пленных опознал в контуженом мстиславце известного в Литве мастера, и его поволокли в обоз показать самому Трубецкому.

- Связать его! - приказал московский воевода, как только полупьяный от контузии мстиславец назвал свое имя и профессию. - Найти его жену, если жива осталась, и готовить к отправке в Москву! За мастеров головой мне ответите! - грозил князь кулаком своим стрельцам…

Трубецкой, окруженный охраной, ехал на коне по улочкам Мстиславля, угрюмо смотрел на захваченный город и не чувствовал радости от победы. Вокруг горели хаты, храмы, монастыри, в свете пожара проносились конные стрельцы, метались силуэты людей, заливающих по его приказу огонь, ратники гнали группы израненных пленных, тащили за ноги убитых, и трупы, трупы, трупы…

Местные жители, тем не менее, еще долго пытались вызволить родной город из лап захватчиков: в округе действовал партизанский отряд, но силы повстанцев были явно недостаточны. В плен к московитам попало семь партизан, включая женщину. Захватчики вволю поиздевались над пленными: били их бичом, прижигали тело раскаленным железом. В конце концов старшего повесили, а остальным отрезали носы и уши, отпустив в назидание прочим литвинам - не сопротивляться новой власти.

Ну, а государь московский ликовал. Теперь он официально внес в свой титул наименование "Полоцкого и Мстиславского" между титулами "Рязанский и Ростовский". Все исторические сокровища Полоцкого Софийского собора царь велел переписать как "исконно" свое. Вся древнерусская София, от дверей до колоколов принадлежала нынче Алексею Михайловичу Романову.

* * *

Смоленск же держался. Горожане уже отбили несколько коротких атак на пробитые в стенах бреши. Похоже, московитяне проводили лишь разведку боем, но на главный штурм города пока не решались, боясь крепких толстых стен Смоленска и его высоких башен, из амбразур которых метко и интенсивно били пушки, мушкеты и картечницы. Приказ царя был прост - изводить смолян бомбардировками, готовить шанцы для атак на стены.

Даже ночью покой и отдых от войны приходил не всегда. Во избежание больших потерь от шквального огня со стен города неприятель работал над возведением шанцев по ночам, приблизив их почти на десять сажен от стены и со всех сторон открывая по городу огонь из осадных орудий. Особенно сильна была пальба с Покровской горы от Спасского монастыря и со стороны южного поля. Здесь стреляли беспрестанно от рассвета до заката. Осаждаемые отвечали тем же. Артиллерийский огонь поддерживался с обеих сторон каждый день, но в некоторые дни он был особенно силен. Так, 26 июля ожесточенная пальба из мушкетов и пушек длилась целую ночь как из лагеря московитов, так и со стороны защитников Смоленска.

- Собрать бы охотников, да и вдарить по ним, чтобы угомонились, - посоветовал Кмитич Обуховичу. Воевода согласился. Удалось собрать несколько сот охотников под началом хорунжего, но произвести вылазку на неприятельские окопы так и не удалось: перед рассветом полил такой сильный дождь, что заливал полки мушкетов, и стрельба оказалась невозможной. Вылазку пришлось отложить до следующего раза.

- Дождливое нынче лето - это к снежной зиме. Добро, - говорил Кмитич своим пушкарям, - добро, но только не для нас, только не сейчас…

28-го июля неприятель снова открыл сильную пальбу по городу. Одно ядро разорвалось возле Тизенгауза. Тот упал, обливаясь кровью. К счастью, немца только ранило, но ранение было не из легких - осколками посекло лицо, бок и обе ноги.

На Малом валу ядрами были сбиты туры, так что Обухович должен был оттащить с вала пушки и спешно установить на валу наполненные камнями избицы на месте сбитых туров. Кмитич предложил вновь отогнать врага неожиданной вылазкой гусар, но конная атака оказалась под большим вопросом из-за очередной проблемы: кони. Их осталось уже менее сорока. И не только потому, что при бомбардировке города граната угодила в конюшню и та загорелась, погубив нескольких коней. Уже давно закончилось все сено, и коней выводили щипать траву, растущую на стене. Однако и эта трава быстро закончилась. В крепости оставили лишь чуть более тридцати скакунов, остальных отправили за стену самим искать себе пропитание. Оставшихся же коней конюхи кормили чем могли, часто срезая для этого ветви деревьев. Поэтому вылазку пришлось делать силами сотни пеших бердышников. Кмитич облачился в доспехи панцирного товарища: кольчугу с рукавами до локтя, в шлем-мисюрку из железных колец, одел железные рукавицы, взял в руки круглый красный щит, вооружился палашом и двумя пистолетами. В таком доспехе было и тяжело, и жарко.

- Похож на рыцаря? - с улыбкой спросил он, явившись перед Обуховичем, бряцая своей броней.

- В Польше таких всадников называют почему-то казаками, но ты, скорее, викинг, - пошутил Обухович с весьма серьезным видом и перекрестил Кмитича, - ну, с Богом, пан хорунжий.

Сотня бердышников тихо покинула крепость и благополучно достигла неприятельских окопов. И вот здесь началась рубка, где особенно вновь отличился оршанский хорунжий, дравшийся, как лев. Двух бросившихся на него детин с огромными елманями в руках он одного за другим в упор расстрелял из пистолетов, затем бросил бесполезные хлопушки и с обнаженным концежем кинулся в самую гущу драки. Там Кмитич быстро одолел сотника в мохнатой татарской шапке, затем пронзил другого, который руками душил упавшего бердышника. Кмитич обратил внимание на то, что московиты абсолютно все не умели мастерски фехтовать, уповая лишь на замах и силу удара. Оршанец же работал своим прямым мечом-концежем ловко, коротко замахиваясь, резко нанося уколы, быстро уклоняясь от медвежьих замахов. Затем он отбросил меч и обнажил свою любимую карабелу. Польская карабела как никакая другая сабля подходила для круговых ударов. Удобный упор эфеса в форме орлиной головы давал возможность Кмитичу ловко выполнять "восьмерки" быстрыми движениями запястьем при неподвижном локте. Так, он уже сразил семерых. Причем одному нападавшему срубил часть головы. От Кмитича в ужасе шарахались, разбегались. К этому времени другие смоляне также постарались: московитяне устлали окопы своими трупами, а живые бросились спасаться к другим шанцам. Кмитич с бердышниками вернулся в крепость с трофейным порохом и оружием.

После этой, уже третьей, вылазки Кмитича стали хорошо знать в московской армии, называя дьяволом и шайтаном. За его голову князь Иван Хованский назначил большой денежный приз, ибо каждая вылазка хорунжего дорого стоила московскому полку - от руки Кмитича погибли два лучших офицера Хованского. Взбешенный дерзостью Кмитича московский князь тут же послал стрельцов и пехоту с татарами на штурм Малого вала. Но хитрый оршанец только этого и ждал. На стене с фитилями в руках уже стояли пушкари и припали к мушкетам польские пехотинцы Мадакаского. С ревом люди Хованского бросились на вал, и тут же по ним ударил мушкетный залп, загромыхали пушки, пищали, тюфяки-картечницы. Ядра и картечь разорвали московскую пехоту в клочья. Со стены было видно, как разлетаются в клубах дыма куски тел. Атака полностью захлебнулась. Враг спешно и почти в панике отступил под градом свинца.

- Ага, получили! - победно кричали смоляне, провожая бегущих свистом и улюлюканьем.

- Я убью этого литовского дьявола лично! - в бешенстве носился перед своим шатром князь Хованский, сжимая саблю в руке, забывая от злости, что и сам литвинских корней. Причину своей неудачи он уже видел не в стратегии, не в армии, а в одном-единственном человеке - Кмитиче. Огня ненависти к Кмитичу добавил Хованскому англичанин Лесли. Этот опытный британский инженер рассказал, что в любых войнах существуют люди, вопреки даже собственному осознанию превращающиеся в некие камни преткновения для своего врага.