Предлагаемое учебное пособие для подготовки к Единому госэкзамену включает краткое изложение теоретического материала, а также тесты и упражнения для самопроверки по культуре речи и стилистическому анализу текста. Книга направлена на освоение и закрепление норм современного литературного языка (орфоэпических, грамматических, стилистических и др.).

Для выпускников средних учебных заведений и абитуриентов.

Содержание:

К читателю 1

Раздел I - Культура речи 1

Раздел II - Стилистический анализ текста 29

Ответы к заданиям и тестам 48

Приложение 1 - Орфоэпический словарь 61

Приложение 2 - Управление в русском языке 64

Примечания 75

Светлана Викторовна Былкова, Елена Юрьевна Махницкая

Культура речи. Стилистика

К читателю

Овладение литературным языком невозможно без тщательного изучения его норм. Норма – единообразное образцовое общепризнанное употребление элементов литературного языка в определенный период его развития. Различают нормы орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические, стилистические и синтаксические.

Речевые ошибки – это нарушение норм литературного языка. В зависимости от того, какие именно нормы не соблюдены, выделяются разные типы речевых ошибок: орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические (или морфологические), синтаксические, стилистические.

Для овладения нормой и ее вариантами необходимо уметь анализировать свою речь и речь окружающих, постоянно пользоваться справочной литературой. Русский язык необъятен как по объему словаря, так и по количеству грамматических форм, по своим стилистическим ресурсам. Кроме того, он постоянно развивается, изменяются и нормативные оценки различных языковых средств.

Раздел I

Культура речи

Орфоэпические и акцентологические нормы

Орфоэпические нормы

Орфоэпия (греч. orpho – правильный и epos – речь) – О раздел языкознания, изучающий нормативное литературное произношение; 2) совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение, соответствующее принятым в языке произносительным нормам.

В русской орфоэпии выделяется несколько разделов:

1) произношение гласных;

2) произношение согласных (твердых и мягких, сочетаний согласных);

3) произношение отдельных грамматических форм;

4) особенности произношения иностранных слов;

5) ошибки в произношении отдельных слов.

§ 1. Произношение безударных гласных

В современном русском литературном языке гласные [а], [е], [о] произносятся отчетливо только под ударением: мак, пень, дом. В безударном положении они подвергаются качественным и количественным изменениям в результате ослабления артикуляции. Качественная редукция – это изменение звучания гласного с потерей некоторых признаков его тембра. Количественная редукция – это уменьшение его долготы и силы.

В меньшей степени подвержены редукции гласные звуки которые находятся в первом предударном слоге, например, [a] и [о] произносятся одинаково – как закрытый звук, обозначаемый в фонетической транскрипции значком "крышечка" – [л]: [плко́й] – покой, [блза́р] – базар и т. п. От ударного [а] он отличается меньшей продолжительностью.

Произношение безударного [о] как закрытого [л] называется умеренным аканьем и представляет собой особенность русского литературного произношения.

В остальных безударных слогах на месте [о] и [а] произносится краткий звук, обозначаемый в транскрипции знаком [ъ]: к[ъ]лосо́к, де́л[ъ], шко́л[ъ].

В начале слова безударные [а] и [о] произносятся как [а]:

[a]ксиома, [а]блака .

После твердых шипящих [ж] и [ш] гласный [а] также произносится, как [а], если находится в первом предударном слоге: ж[а]ргон, ш[а]гать> а перед мягкими согласными произносится звук, средний между [ы] и [э]: ж[ы ]ле́ть, лош[ы ]д́й .

На месте букв е и я в первом предударном слоге произносится звук, средний между [е] и [и], обозначаемый в транскрипции [и ], например: л[и ]гушки, з[и ]мля .

В остальных безударных слогах на месте букв е и я произносится краткий [и], обозначаемый в транскрипции знаком [m]: п[ь]тачо́к, выт[ь]нуть .

На месте сочетаний аа, оа, ао, оо в предударных слогах произносится [а] долгий, обозначаемый в транскрипции [ā], например: в[ ā ]душевление, з[ ā ]парк.

Отчетливое произношение безударных [а], [о], [е] является нарушением орфоэпических норм русского литературного языка. Оно чаще всего возникает под влиянием письменного облика слова и производит буквенный, а не звуковой состав его. Также ошибки в произношении гласных могут быть вызваны влиянием местных говоров.

Ряд орфоэпических ошибок связан с неразличением ударных [е] и [о] (на письме ё) после мягких согласных: афера и афера, гренадер и гренадёр и др. В большинстве исконно русских слов безударному [е] под ударением соответствует [о], ср.: жена – жёны, село – сёла и т. п.

Во многих случаях с помощью звуков [е] и [о] различаются слова или формы слов: истекший год и истёкший кровью, все и всё, падеж (существительного) и падёж (скота).

Однако чаще всего колебания в произношении [е] и [о] не имеют ни смыслоразличительного, ни стилистического значения. Это равноценные варианты литературной нормы. Так, по данным "Орфоэпического словаря русского языка" вариантным является произношение следующих слов: белёсый и доп. белесый, блёклый и доп. блеклый, бытие и бытиё, издалека и доп. издалёка, жёлчь и доп. желчь, манёвр и маневр, местоименный и местоимённый, пересекший и доп. пересёкший, решетчатый и решётчатый.

Только [е] следует произносить в словах: акушерка, атлет, афера, блеф, всплеск, гренадер, единоплеменный, заглянет, зев, леска, одновременный, опека, оседлый, склеп, совершенный вид (термин), шлем и др.

Только [о] графически ё следует произносить в словах вояжёр, гравёрный, гололёд, двоежёнство, дрёма, затёкший, искромётный, можжевёловый, никчёмный и др.

Упражнения

Упражнение 1. Правильно произнесите слова и поставьте ударение. За справками обращайтесь к орфоэпическому словарю.

Зев, заостренный, запыленный, заселенный, захламленный, зубрежка, издалека, зимовье, жнивье, гололедица, головешка, вопиет, забредший, иноплеменник, оседлый, околесица, острие, перекрестный, привезенный, слезный, заем, закопченный, разношерстный.

Упражнение 2. Определите, в каких словах мы произносим [э] – графическое е , а в каких [о] – графическое ё .

Новорожденный, никчемный, несравненный, отцветший, помпезный, опыленный, оседлывать, презренный, разновременный, сие, поблескивать, подоплека, отекший, привезший, принесший, скабрезный, смиренный, сребреник, бессребреник, атлет, совершенный (причастие).

§ 2. Произношение согласных звуков

Произношение согласных звуков связано с законами уподобления и оглушения.

В конце слов и в середине перед глухими согласными звонкие согласные оглушаются: гроздь – гро[с’т’], луг – лу[к], варежка – варе[шк]а и т. д.

В сочетаниях "звонкий согласный + глухой согласный" или "глухой согласный + звонкий согласный" первый из них уподобляется второму: кружка – кру[шк]а, сговор – [зг]овор.

Сочетания отдельных согласных произносятся следующим образом:

1) сш , зш – [шш] или [ш: ]: расшумелся – ра [ш: ]у мелся;

2) сж, зж – [жж] или [ж: ]: сжарить – [ж: ]арить;

3) зж, жж (внутри корня) – [ж’] или [ж: ]: позже – по[ж: ]е ;

4) сч - [ ш’ ]: счастье – [ш’]астье;

5) зч (на стыке корня и суффикса) – [ ш’ ]: приказчик – прика[ш’]ик;

6) тч, дч – [ ч’ ]: докладчик – докла[ч’]ик, отчаянный – от[ч’]аянный;

7) тц, дц – [ ц ]: молодцы – моло[ц]ы, отцы – о[ц]ы ;

8) дс, тс (на стыке корня и суффикса) – [ц]: братский – бра[ц]кий, заводской – заво[ц]кой;

9) в сочетаниях гк, гч[т] произносится как [х]: легкий – ле[х]кий.

Следует помнить, что звонкий согласный [г] в конце слова должен звучать как взрывной глухой [к]. Произношение фрикативного глухого [х] недопустимо, как диалектное (особенность южных говоров). Исключением является слово бог – бо[х].

Смягчение твердых согласных перед мягкими (ассимиляция, т. е. уподобление по мягкости) чаще всего наблюдается перед суффиксом или внутри корня: снег – [с’н’эк], пятница – [п’ат’н’ицъ], гонщик – [гон’ш’:ик], с зимы – [з’-з’имы].

В некоторых случаях смягчение твердых согласных перед мягкими в современном русском литературном языке при произношении является факультативным, т. е. необязательным: ветви [т’в’] и [тв’], съел [с’йэл] и [сйэл].

Не допускается смягчение [з] в суффиксе – изм, если согласный [м] твердый, например: материализм]и органи[зм].

Сочетание чн в большинстве случаев произносится в соответствии с написанием: точный, Млечный Путьи др. Лишь в некоторых словах на месте чн произносится [шн]: двое[шн’]ик, в отчествах на – ична (Никити[шн]а). Встречаются слова с вариативным произношением: двухкопеечный [шн] к [чн].

Упражнения

Упражнение 3. Запишите в транскрипции произношение сочетания чн в следующих словах:

Банно-прачечный, бараночный, бочечный, будочник, булавочный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичники, горячечный, гречневый, двоечник, пятикопеечный, девичник, молочный, встречный, калачный, ключница, нарочно, полуночник, пустячный, скворечник, яичница.

Упражнение 4. Выпишите слова, в которых следует произносить [шн].

Беспечный, войлочный, взяточничество, всенощная, горчичный, лавочный, сказочный, сердечный друг, сердечная мышца, дачный, мелочный, Кузьминична, Ильинична, скучно, подсвечник, очечник, ячневый, будничный, балалаечный.

Упражнение 5. Найдите слова, в которых произносится звук [з’].

Грязь, просьба, косьба, праздный, подсказка, указка, здесь, сделай, здоровье, нездоровится, здание, арбуз, мозг, вокзал, звездный, завистливый, здравствовать, сбежать, патриотизм, идеализм, позиция, безжалостный, зимовка, погрузка, приказчик.

Упражнение 6. Укажите слова, в которых произносится звук [с].

Гносеология, мягкосердечный, созыв, агитпоезд, девиз, колхоз, союз, синтез, обсудить, подписать, надпись, низкий, узкий, вписать, скользкий, сгорел, угасший, расшитый, просчитаться, расчет, грустный, известный, завистливый, заводской, сжарить.

Упражнение 7. Отметьте слова, в которых произносится звук [д].

Молотьба, запад, западня, дно, денёк, декабрь, добрый, предлог, подкова, пиджак, дрель, пруд, пуд, пудинг, падение, падеж (именительный), подкуп, подкурсы, прядь, пядь (земли), плеяда, код, клад, кладовая, плед.

Упражнение 8. Запишите в транскрипции произношение сочетаний согласных звуков в следующих словах:

I. Угасший, трубка, замзав, безжалостный, просчитаться, отчасти, тридцать, детский, большевистский, капитализм, решаются, собираться.

II. Замерзший, голубка, зубчатый, сжатый, подписчик, докладчик, городской, солдатский, антифашистский, импрессионизм, добивается, видеться.

III. Расшитый, робкий, второй, безжизненный, резчик, подчистить, страстный, флотский, реваншистский, идеализм, говорится, мечтается.

§ 3. Ошибки в произношении некоторых грамматических форм

1) На месте буквы гв окончаниях – ого/-его следует произносить [в]: красно[въ], то[во], четверто[въ]. Звук [в] на месте буквы гтакже произносится в словах сегодня, сегодняшний, итого.

2) Необходимо различать в произношении безударные окончания 3-го л. мн.ч. глаголов I и II спряжения: ко[л'ут], а не ко[л’ът], му[ч’ит], а не My[u’иm], ме[л’ут], а не ме[л’ат], ды[шът], а не ды[шут] и т. д.

3) В формах 2-го л. ед.ч. перед возвратным постфиксом – ся сохраняется согласный звук [ш]: смее[шсъ] или смее[шс’ъ]. Произношение в подобных случаях долгого [с] является орфоэпической ошибкой, например: купае[шсъ] или купае[шс’ь], а не купае[с’ъ].

Упражнения

Упражнение 9. Найдите слова, в которых следует произносить [г].

Генезис, нет угля, гренки, большого, сегодня, бог, кого, итого, сегодняшний, синего, чего, его, прекрасного, милого, доброго, любимого, разбег, некого, ни того, ни другого, белого, моего, огромного, никчемного, чудесного, нашего, алкоголь, денег, договоренность.

Упражнение 10. Выпишите слова, в которых произносится звук [в].

Травка, варежка, ватрушка, зеленого, моего, корова, мальчиковый, осведомить, Петров, гордиев узел, пасквиль, никого, в поле, апостроф, совсем, огонек в ночи, ходатайство, девушки, доставка, у костров, у домов, волосок, навек, восемь, весна.

§ 4. Особенности произношения заимствованных слов

В книжных словах иноязычного происхождения и в некоторых именах собственных сохраняется безударный [о]: поэт, поэма, рококо, Золя, Шопен, сонет и др. В иностранных словах, которые носителями русского языка не воспринимаются как заимствование, наблюдается аканье: конспект, компресс, роман, бокал и др.

В начале слов иноязычного происхождения и после гласного на месте буквы э произносится [э]: экзотика, экстерьер, дуэлянт, пируэт.

Согласные л, г, к, х в иностранных словах перед е смягчаются: герцог, схема, молекула.

Согласные т, д, з, с, н, р чаще всего сохраняют твердость перед е: Вольтер, рандеву, термос, шедевр и др.

По данным "Орфоэпического словаря", во многих словах перед е допускается вариативное произношение: бандероль [н’д’е] и [ндэ], бизнесмен [знэ] и [мэ], доп. [з’н’е] и [м’е], депр [д’е] и [дэ]. Это связано с тем, что изменение качества согласных перед е в заимствованных словах – живой процесс. Смягчение согласных перед е происходит в первую очередь в общеупотребительных словах.

Упражнения

Упражнение 11. Определите, в каких словах согласный перед е является твердым. В случае затруднения обращайтесь к орфоэпическому словарю.

I. Анданте, деспотий, адекватный, бенефис, вертеп, дебют, апартеид, астероид, бульденеж, ватерлиния, демпинг, синтетика, тест, тетрациклин, фанера.

II. Альма-матер, детализация, аденоиды, берет, гарем, дегенерат, атеизм, аутсайдер, буриме, галифе, цитадель, кларнет, сектор, шедевр, Шопенгауэр.

III. Академик, аккордеон, депеша, гипотенуза, демократия, ни бе ни ме, бижутерия, бутерброд, грейпфрут, интерьер, кашне, фонетика, термометр, тет-а-тет, режиссер.

IV. Акварель, антресоли, беспатентный, дебоширить, брудершафт, вальдшнеп, гротескный, газета, Одесса, рен-та, турне, тенор, термос, тубдиспансер, территория.

Упражнение 12. Выпишите слова, в которых перед е, согласно нормам русского произношения, можно произносить и твердый согласный и мягкий. За справками обращайтесь к словарю.

Аннексия, бактерии, бандероль, брюнет, бифштекс, бизнесмен, бременский, брюссельцы, вундеркинд, генезис, делегат, девальвация, дедуктивный, Доде, Декарт, депутат, депо, дерматолог, деформация, редактор, резолюция, теннис, традесканция, термин.

§ 5. Ошибки в произношении отдельных слов

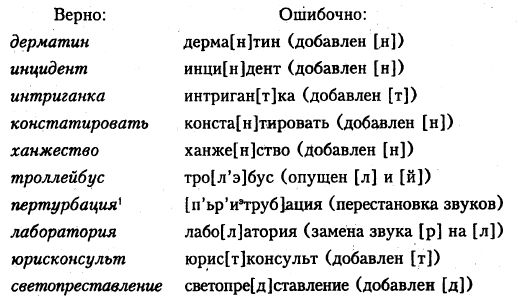

В речи иногда одни звуки неоправданно опускаются, другие, наоборот, вставляются или переставляются. Подобные ошибки можно наблюдать при произношении иностранных слов, ср.:

Вместо правильного юбочка, юбок говорят ю[п}очка, ю[п]ок, сохраняя оглушение, происходящее перед согласным [к] в форме именительного падежа: ю[п]ка, ю[п]ки..

Вместо одного [о] в слове дикобраз произносят дик[оо]браз, а знаменосец звучит как знаме[нано́]сец. Эти грубые ошибки свидетельствуют о сильном влиянии просторечия.