§ 4. Диалектизмы и просторечие

Многие слова в русском языке обозначают жизненно важные понятия: он, мы, жить, земля, мир, вода, мама и др. и составляют общеупотребительную лексику, т. е. они известны всем и используются повсеместно.

Помимо общеупотребительной лексики, существует лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Она включает в себя просторечные слова и рассмотренные выше профессионализмы и жаргонизмы.

Слова названных лексических групп употребляются в определенных стилистических и контекстных условиях: для придания речи точности, создания местного колорита, без которого произведение может оказаться вне времени и пространства, а также для уточнения образа персонажа посредством его речевых характеристик.

Диалектизмы (греч. dialektos – наречие, говор) – слова, которые употребляются людьми, проживающими на определенной территории. Русские народные говоры не входят в состав национального языка и отличаются от него фонетическими, морфологическими чертами, иногда особым словоупотреблением или даже словами, не известными русскому литературному языку. Исходя из вышеизложенного, диалектную лексику можно разделить на б групп:

1) лексические диалектизмы – слова, известные только носителям диалекта, не имеющие вариантов за его пределами, характеризующиеся наличием синонимов в общеупотребительном языке: голицы – рукавицы, кочет – петух, цыбуля – лук, карбыш – хомяк, щерба – уха;

2) этнографические диалектизмы – слова, называющие предметы, известные лишь в определенной местности: нардек – ‘арбузная патока', понева – ‘разновидность юбки’, болдырь - ‘сын русского и татарки’ (на Дону);

3) лексико-семантические диалектизмы – слова, имеющие в диалекте свое, необычное значение: мост – ‘пол в избе’, кричать (кого-то) – ‘звать’, пахать – ‘мести’, орать - ‘пахать’;

4) фонетические диалектизмы - слова, получившие в определенной местности новое фонетическое оформление: хверма - от ферма; пашпорт, пачпорт – от паспорт; чепь – цепь;

5) словообразовательные диалектизмы – слова, получившие в определенной местности особое, аффиксальное оформление: телок - от теленок, покеда, покедова – от пока, дарма – от даром к т. д.;

6) морфологические диалектизмы - формы словоизменения, отличающиеся от нормативных: у мене – от у меня; под столбам – от под столбами.

Диалектизмы в своей основе – это говоры крестьянского населения, поэтому не случайно при описании крестьянского быта в художественной литературе встречаются такие слова, как мямлить, хилый, земляника, учеба, стрекоза, тайга, новосел и др.

В общеупотребительную лексику эти и другие диалектизмы попали благодаря писателям. Так, И.С. Тургенев познакомил читателей с орловскими и тульскими местными наречиями, а М.А. Шолохов – с донским говором. Если автор использует неизвестные широкому читателю местные слова, то объясняет их значение в контексте употребления: Он запомнил ту весну, когда Степан Андриянович начал вырубать из матерой, винтом витой лиственницы этого коня, запомнил, как они с братом Григорием соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки (никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней!) (Ф. Абрамов).

Ошибки, связанные с употреблением диалектизмов, разнообразны, но чаще всего являются следствием недостаточного владения нормами литературного языка. Сложнее искоренять лексико-семантические диалектизмы. Так, на Дону и Кубани часто можно услышать фразу: Насыпь мне борща! И дело не в том, что говорящие не отличают сыпучие продукты от жидких, а в том, что они привыкли так говорить с детства. Однако ссылка на местный говор – малоубедительное оправдание, ведь говорить надо не "по-ростовски" или "по-кубански", а по-русски!

К диалектной лексике примыкает просторечие. Просторечие имеет ряд особенностей в области лексики, морфологии и синтаксиса. Характерной особенностью просторечной лексики является ее употребление в речи всего народа.

Например, к просторечным относятся наречия оттудова, вчерась, завсегда, вовнутрь; некоторые формы имен существительных: местов, дядьев, делов; склонение заимствованных несклоняемых существительных: в кине, на пианине, с какавой иная, чем в литературном языке, родовая принадлежность имен существительных: с какой пути наша электричка; употребление форм деепричастий в функции сказуемого: он заболемши; местоимения: ихних, ейный; формы местоимений с предлогом без начального н-\ с им\ ударения: ща́вель, красиве́е; иная фонетическая форма слов: транвай, колидор.

Различают два типа просторечия:

1) внелитературные средсщва речи, оставшиеся вне литературного языка. Включает исконно русские слова и формы слов, а также искаженные заимствования, ср.: завсегда (всегда), братьёв (братьев), без пальта (без пальто), у их (у них), выпимши (выпивши).

2) литературные – сниженные, грубоватые элементы в составе самого литературного языка, свойственно речи образованных людей, при определенных обстоятельствах любой может сказать: бабий разговор (вместо женский)', здорово, приятель! (вместо здравствуй); пришла расфуфыренная (нарядилась сверх меры).

Грубопросторечная лексика включает в себя и бранные слова. Литературные просторечия встречаются в художественных произведениях как в качестве речевой характеристики, так и авторской речи: Идут, расфуфырясь в собачий мех, жены, дочки, сестры (В. Маяковский).

Такая лексика, как правило, не экспрессивна и представляет собою либо формальные модификации слов литературного языка, несущие тождественную им смысловую нагрузку, либо слова разного происхождения, не имеющие соответствий в литературном языке или отличающиеся от родственных слов литературного языка своими значениями.

Лексика внелитературного просторечия обычно используется для характеристики малокультурных персонажей, как, например, в рассказах М. Зощенко, где не редкость формы типа польта, становь, завсегда и под.

Подобные слова ни один культурный человек не употребляет всерьез, хотя отдельные элементы могут быть использованы как шутка, средство иронии. Вспомните такие распространенные в наши дни шутливые фразы: Кина не будет, Местов нет. Четкой границы между двумя типами просторечия нет.

Тесты для самопроверки

Тест № 1

1. Найдите предложения, в которых слова употреблены в несвойственных им значениях.

1. Эта книга и в наше время является девизом для молодежи.

2. Посвящение родителей об успеваемости детей – важнейшая обязанность учителя.

3. Их подвиг занесен в красную книгу пионеров и комсомольцев.

4. У этого человека широкий кругозор.

2. Укажите предложения, в которых встречаются ошибки в употреблении слов с отвлеченным или конкретным лексическим значением.

1. В зависимости от типа нервной деятельности люди подразделяются на четыре группы.

2. В доме Одинцовой Аркадий и Евгений впервые встретились с любовью к женщине.

3. Наш завод поставляет продукцию в сроки.

4. Сейчас в магазинах изобилие товаров.

3. Отметьте предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость.

1. Чабан выгнал отару овец.

2. Караван продолжал свой путь по бесконечной пустыне.

3. Когда Элен проснулась, был глубокий день.

4. Он так переживал, повторяя свой рассказ в пятый раз, что у него заплетались губы.

4. Определите предложения с речевыми ошибками.

1. Он оставил клеймо на моей душе

2. В армии князь Андрей был адъютантом Кутузова.

3. После приезда Хлестакова в городе начался ажиотаж.

4. Аркадий завидовал Базарову, как Сальери завидовал Баху.

5. Найдите предложениях ошибками, допущенными в устойчивых выражениях.

1. Эти слова висели над ним, как далматов кинжал.

2. Он орет с самого утра, как марафонская труба.

3. И такая заварилась каша!

4. Он махнул на все рукой.

6. Укажите предложения, содержащие лишнее слово.

1. Перед своей смертью он написал завещание.

2. За незаконное расхищение государственного имущества его привлекли к ответственности.

3. Здесь успешно проводится обмен имеющимся опытом.

4. Мастер все же добился высокой производительности труда.

7. Отметьте предложения, в которых нет речевых ошибок.

1. В свободное время дети занимаются в кружках.

2. Ниловна призывает народ бороться за народное дело.

3. Автор статьи использует жанр критической статьи.

4. Мальчонка достал черные чернила.

8. Определите предложения с речевыми ошибками.

1. Надо обеспечить хорошие условия для окота овец.

2. Завтра, Иван Петрович, я подошлю к вам сына.

3. Ну, сынок, играй с другими детьми.

4. Я так намок под дождем!

9. Найдите предложения с речевыми ошибками.

1. Лес, окутанный мраком, наводил на нас ужас.

2. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным сюжетом.

3. Мы перешли работать в отсталую бригаду.

4. Он не любил работать и вел праздничный образ жизни.

10. Отметьте предложения без речевых ошибок.

1. Стихи молодого поэта скоро будут напечатаны в журнале.

2. Страшная бедность заставляла его влачить жалкое со существование.

3. Вперед выучи урок, а потом иди гулять.

4. В конкурсе "Мисс осень" эта номинация занимает большое и важное значение.

Тест № 2

1. Найдите предложения, в которых слова употреблены в несвойственных им значениях.

1. Некоторые школьники нуждаются в гигиеническом питании.

2. Рассказывает писатель о Рахметове всего в двух главах.

3. Его заветы были превращены в жизнь.

4. Мы надеемся, что наша команда обратно победит в районных соревнованиях.

2. Укажите предложения, в которых встречаются ошибки в употреблении слов с отвлеченным или конкретным лексическим значением.

1. Только слышалось пение соловья.

2. Хочется мне осуществить мечту.

3. Поездки Чичикова за покупкой мертвецов можно назвать "Похождениями Чичикова".

4. Почти все изделия безымянны, только Немногие имеют авторство.

3. Отметьте предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость.

1. И народ сумел завоевать революцию и перейти к новой жизни.

2. Они верили в неминуемую победу.

3. На сцене дебютировал девичий дуэт.

4. Каждый экспонат выставки требовал внимания посетителей.

4. Определите предложения с речевыми ошибками.

1. Не стоит вам демонстрировать излишнюю скромность.

2. Через свои лишь только трупы они пройдут к нашим телам.

3. Образ Базарова был подмечен Тургеневым вёрно.

4. Говорят, сегодня благоприятный день для посадки овощей.

5. Найдите предложения с ошибками, допущенными в устойчивых выражениях.

1. На рынке что делается! Ну прямо Содовый гомор!

2. В течение недели он был прикован к больничной койке.

3. В предложенном проекте имеется ахиллесова пята.

4. Петр понимал, что это, конечно же, сизый труд.

6. Укажите предложения, содержащие лишнее слово.

1. В своем докладе он сообщил о своих открытиях.

2. Наряду с достижениями были отмечены и недостатки.

3. Не без труда удалось решить и эти сложные проблемы.

4. Было установлено, что существующие расценки завышены.

7. Отметьте предложения, в которых нет речевых ошибок.

1. Сегодня у нас в гостях гость, приехавший из Белоруссии.

2. Он целеустремленно стремится к своей цели.

3. Белинский направил Некрасова на правильный и верный путь.

4. Корчагин в стужу работает на строительстве узкоколейки.

8. Определите предложения с речевыми ошибками.

1. Отчет был зачитан.

2. Вам нарезать колбаски?

3. Столько много зевак собралось там.

4. Сколько времени вы меня ждете?

9. Найдите предложения с речевыми ошибками.

1. Взревел мотор, и самолет взлетел.

2. Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.

3. Совместный отдых, как и труд, сплачивает людей.

4. Первое время в Москве он чувствовал себя неуютно.

10. Отметьте предложения без речевых ошибок.

1. При виде подарка маленькие проказницы засияли.

2. В основании романа лежит история типичной дворянской семьи.

3. Ученики пристально слушали рассказ учителя.

4. Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.

Синтаксические ошибки

Речевые ошибки синтаксического характера возникают в речи как результат нарушения грамматической структуры синтаксических единиц – словосочетаний и предложений. Речевые недочеты, вызванные нарушением синтаксических норм, можно классифицировать следующим образом:

1) ошибки управления;

2) ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом предложении;

3) согласование подлежащего и сказуемого;

4) ошибки в предложениях с однородными членами;

5) согласование определений и приложений;

6) ошибки в построении сложного предложения;

7) ошибки в употреблении деепричастных оборотов.

§ 1. Ошибки управления

Наиболее многочисленны речевые ошибки, вызванные на-рушением грамматической связи управления между опорным и зависимым компонентами словосочетания.

• Самая распространенная ошибка управления – неверный выбор падежной формы зависимого имени существительного, числительного или местоимения, например: Самостоятельный подбор учащихся примеров способствует закреплению пройденного. В предложении вместо формы Тв.п. со значением субъекта действия употреблена форма Р.п., верно: Самостоятельный подбор примеров учащимися способствует закреплению пройденного.

• Наряду с ошибками в выборе беспредложных падежных форм встречается неправильное употребление предложно-падежных форм зависимых слов: Об этом же мы убеждаемся при чтении комедии "Ревизор", правильно: в этом же мы убеждаемся.

В некоторых случаях зависимое слово употребляется без предлога, в то время кг к в соответствии с нормами должна быть предложной: При строительстве нового водопровода учитывалась также потребность воды для хозяйственных нужд (вместо потребность в воде).

Нередко встречается неправильный выбор предлога или неуместное его использование, например: настаивал о том, чтобы… (вместо настаивал на том, чтобы…), об этом уже не раз указывалось в газетах (вместо на это уже не раз указывалось в газетах), сочинение было написано по той же теме (верно: на ту же тему), выступил со свойственным для него талантом (надо: выступил со свойственным ему талантом).

Выбирая предлог, необходимо учитывать присущие ему оттенки значения:

Ввиду – указывает на причину предстоящего события: Ввиду предстоящего наступления объявляю заседание закрытым.

Вследствие – указывает на причину совершившегося события: Пишу к вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств.

Вопреки чему (не чего\): Вопреки установившимся правилам, он работал вечерами.

Благодаря кому-чему (не кого-чего!) – указывает на причину, вызывающую желательный результат: Благодаря героизму рабочих катастрофа была предотвращена.

Согласно с чем – в соответствии с чем-либо: Согласно с требованиями морали, следует помогать родителям.

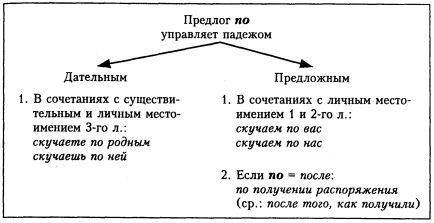

Большую трудность вызывает употребление предлога по в сочетании с существительными и местоимениями в Д.п. и П.п.:

Если в предложении встречаются существительные или местоимения в Р.п., то возникает многозначность, так как этот падеж обозначает того, кто производит действие, выраженное глаголом быть, так называемый "родительный субъекта"; 2) объект действия, желания, достижения, ожидания. В предложении: Лечение Иванова оказалось удачным невозможно четко понять: лечил врач Иванов или Иванов был пациентом. В этом случае необходимо уточнить смысл предложения, добавив в него поясняющие слова, например: Лечение, назначенное доктором Ивановым, оказалось удачным или Лечение пациента Иванова оказалось удачным.

В конструкциях с управлением при двух управляемых словах может находиться общее зависимое: собирать и нюхать цветы, играть и смеяться во дворе. Подобные конструкции безупречны, если глаголы в них требуют одинакового управления. Однако встречаются речевые недочеты, вызванные тем, что общее зависимое слово стоит при словах, требующих разного управления: организовать и руководить творческим коллективом (организовать что, руководить чем). Обычно, чтобы исправить такие фразы, необходимо при одном управляющем слове сохранить зависимое имя существительное, а при другом ввести местоимение: организовать творческий коллектив и руководить им.

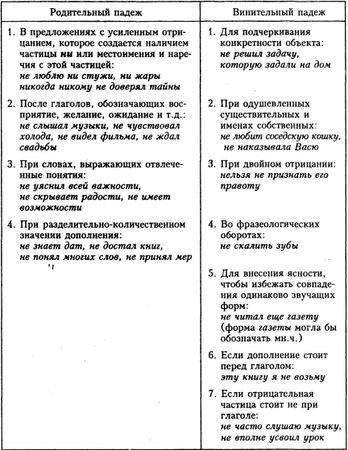

При переходных глаголах с отрицанием в одних случаях употребляются дополнения в Р.п., в других – в В.п.: