Ирония (греч. eironeia - притворство, насмешка) – употребление слова или высказывания в смысле, противоположном прямому. Отличительным признаком иронии является двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный, а противоположный ему, подразумеваемый; чем заметнее противоречие между ними, тем сильней ирония, например: они обменялись любезностями вместо они обругали друг друга. Слова, употребленные в обратном прямому значении, могут быть взяты для большей выразительности в кавычки.

Как плохо, что победы всегда за нами!

(Г. Малкин)

У нас каждый новый политический лидер вначале радуется, что вошел в историю, а после понимает, что он в нее влип!

(А. Кнышев)

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории.

(Н. Гоголь)

Литота (греч. litotes – простота, малость, умеренность) – прием, противоположный гиперболе, т. е. состоящий в количественном преуменьшении признаков предмета, явления, действия. К литоте часто обращался Н.В. Гоголь: Такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить.

Литотой называется также прием определения какого-либо явления или понятия через отрицание противоположного, что также ведет к преуменьшению объективных качеств определяемого. Например, если мы скажем: Это небезынтересно, – то такое выражение не будет содержать столь же определенной оценки, как Это интересно.

На Сашу он произвел впечатление человека, если не окончательно свихнувшегося, то уже тронутого.

(А. Рыбаков)

Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

(В. Быков)

В эмоционально-экспрессивных средствах фразеологии можно встретить общеязыковую литоту: осиная талия, от горшка два вершка, море по колено, капля в море, рукой подать (в зн. близко), выпить глоток воды и т. д.

Метафора (греч. metaphor а – перенесение) – вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту. Можно сказать, что в основе метафоры лежит сравнение, не обозначенное формально (например, с помощью сравнительных союзов). Говорят еще и так, что метафора – это скрытое сравнение. Например, метафора В саду горит костер рябины красной (С. Есенин) содержит сравнение кистей рябины с пламенем костра.

Многие метафоры стали обычными в повседневном употреблении и потому не привлекают к себе внимания, утратили

в нашем восприятии образность: ручка двери, ножка стула, банк лопнул, хождение доллара, кружится голова, сверлить взглядом, с легким сердцем, тяжелый характер, белая ворона и т. п.

В художественной словесности метафора тем более достигает своей изобразительной цели, чем более она неожиданна, оригинальна и в то же время точна в смысле соотнесения явлений.

Звезды пересыпались белыми зернами.

(А. Чехов)

Зима мягко и сыро лежала на крышах.

(К. Паустовский)

Как и сравнения, метафоры могут быть развернутыми. Обычно это происходит потому, что употребление одной метафоры влечет за собой нанизывание новых метафор, связанных по смыслу с первой:

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком.(С. Есенин)

Ветер насвистывал в щели и ворошил сено, шагал по гулкой железной крыше, тупо стучал еловыми лапами в оконную раму.

(К. Паустовский)

…выход российского "корабля" в свободное плавание по своенравному "океану" мирового рынка с его штормами и ураганами едва ли приведет к желанному берегу.

(С. Дзарасов)

Какая-либо привычная метафора может быть в художественных целях представлена в прямом смысле, и тогда она "оживает", получает новую образность. Такой прием может называться реализацией метафоры.

Он был храбр и хорошо знал те минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец.

(А. К. Толстой)

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег…(С. Есенин)

Близость метафоры к сравнению выражается, в частности, и в том, что эти средства художественной изобразительности нередко объединяются:

Как пот, остывает горячего лета усталость.

(А. Твардовский)

Метонимия (греч. metonomadzo – переименовывать) – вид тропа, в котором сближаются слова по смежности обозначаемых ими более или менее реальных понятий или связей. В отличие от метафоры ее нельзя переделать в сравнение:

Ужас и изумление сменяются пронзительным радостным <$ах!> и закатыванием глаз. Это "ах!", как эхо, передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню… и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми, радостными "ах". Минут через десять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване и слышите, как ахает уж вся Московская улица.

(А. Чехов)

Переносы по смежности многообразны, главные из них следующие:

1) С сосуда, вместилища на содержимое: съел целую тарелку, выпил две чашки, осталось три ложки и т. д.

2) С формы или каких-то внешних признаков на содержание:

И вы, мундиры голубые (мундиры в смысле "жандармы")

(М.Ю. Лермонтов)

Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?

(Н.В. Гоголь)

3) С населенного пункта на его жителей или связанное с ним событие:

Вся деревня над ним смеялась.

Жаль, что Чернобыль далеко не всех из нас научил осторожности и предусмотрительности.

4) С организации, учреждения, мероприятия на его сотрудников, участников:

Фабрика забастовала. Съезд принял решение.

[о заседателе Дробяжкине]… в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка.

(Н. Гоголь)

5) С эмоционального состояния на его причину: ужас, страх в значении "ужасное событие", состояние человека может характеризоваться через внешнее проявление этого состояния:

Лукерья, по которой я сам втайне вздыхал…

(И. Тургенев)

6) Имя автора может обозначать его произведения: читать, издавать Толстого. Часто употребляются выражения типа Прекрасный Кустодиев! Великолепный Фаберже! – для обозначения картины художника или изделия мастера.

Траурный Шопен громыхал у заката.

(М. Светлов)

Олицетворение – такое изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ – даром речи, способностью мыслить и чувствовать: шепот листьев, завод ожил, солнце устало светить и т. д.

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов.

(А. Чехов)

Арбат кончал свой день.

(А. Рыбаков)

Его мысли подошли к черте самоубийства.

(А. К. Толстой)

Плакаты гипнотизировали белок.

(К. Паустовский)

Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

(А. Чехов)

Олицетворение – один из тех тропов, которые широко употребляются не только в художественной речи, но и в научном стиле (воздух лечит, рентген показал), публицистическом (Заговорили наши орудия. Начался обычный поединок батарей (Н. Тихонов)). Прием олицетворения используется в заголовках газетных статей ("Ледовая дорожка ждет", "Солнце зажигает маяки", "Матч принес рекорды").

Перифраза (греч. periphrasis – пересказ) – описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова или словосочетания, например: город на Неве – Санкт-Петербург, страна голубых озер – Карелия, царь птиц – орел, капельки хрустальной влаги – о росе и т. д.

Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней:

"Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!"

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам.

(А. Чехов)

Перифразы могут быть общеязыковыми и индивидуальноавторскими. Общеязыковые перифразы получают устойчивый характер, фразеологизируются или находятся на пути к фразеологизации: братья наши меньшие, зеленый друг. Такие перифразы обычно экспрессивно окрашены.

Еще более выразительны индивидуально-авторские перифразы:

Унылая пора! Очей очарованье!

(А. Пушкин)

Перифразы дают возможность писателю обратить внимание на те черты изображаемых предметов и явлений, которые для него особенно важны в художественном отношении:

Последнее, о чем следует не говорить, а просто кричать, – это о безобразном обращении с Окой – чудесной, второй после Волги нашей русской рекой, колыбелью нашей культуры, родиной многих великих людей, именами которых гордится с полным правом весь наш народ.

(К. Паустовский)

Перифразы могут употребляться для пояснения мало известных читателю слов, имен:

Персидский поэт Сади – лукавый и мудрый шейх из города Шираза – считал, что человек должен жить не меньше девяноста лет.

(К. Паустовский)

Довольно часто перифразу можно встретить в научно-популярном стиле:

Все наружные части корня, его кожица и волоски, состоят из клеток, то есть глухих пузырьков или трубочек, в стенках которые никогда нет отверстий.

(К. Тимирязев)

Синекдоха (греч. synekdoche - соотнесение) – частный случай метонимии: обозначение целого (или йообще чего-то большего) через его часть (или вообще нечто меньшее, входящее в большее). Синекдоха – выразительное средство типизации: Наиболее употребительные виды синекдохи:

Все флаги в гости будут к нам (А. Пушкин), т. е. корабли под флагами всех стран.

2) Целое в значении части – Василий Теркин в кулачном поединке с фашистом говорит:

– Ах, ты вон как! Драться каской?

Ну не подлый ли народ?(А. Твардовский)

3) Единственное, число в значении общего и даже всеобщего:

Там стонет человек от рабства и цепей.

(М. Лермонтов)

4) Замена числа множеством:

Мильоны вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.

(А. Блок)

5) Замена родового понятия видовым:

Бьем грошом, /Очень хорошо!

(В. Маяковский)

Ну что ж,/ садись, светило!

(В. Маяковский)

Сравнение – вид тропа, в котором одно явление или понятие проясняется путем сопоставления его с другим явлением. Сравнение может быть отнесено к первичным видам тропа, так как при перенесении значения с одного явления на другое сами эти явления не образуют нового понятия, а сохраняются как самостоятельные.

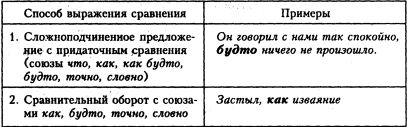

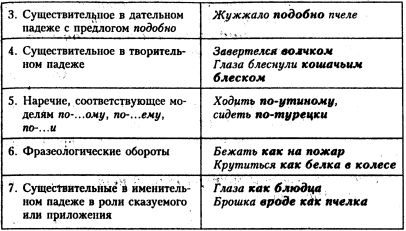

Способы выражения сравнения в русском языке

Зубы их блестели, как у негров на этикетках от рома.

(К. Паустовский)

Они лежали как мертвые.

(К. Паустовский)

Медленно, змейками цепей, части Добровольческой армии окружали и обходили Афинскую.

(А.К. Толстой)

Из-за дома, где он стоял, вывернулся медно-красный, в одном тельнике, матрос, проскользнул по-кошачьи вдоль стены и сел у ног, коренастого человека, обхватил колени татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза.

(А.К. Толстой)

Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры.

(А. Чехов)

На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен крадеными вещами.

(А. Чехов)

Отрицательное сравнение – такая разновидность сравнения, в котором явления не сопоставляются (как это происходит при прямом сравнении), а противопоставляются:

У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай!

(А. Чехов)

Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи -

Мороз-воевода с дозором

Обходит владенья свои.(Н. Некрасов)

Развернутое сравнение – такой вид сравнения, при котором дается подробное, развернутое описание того, с чем сравнивается что-либо. Об объекте сравнения (предмете или явлении) обычно сообщается в конце. Объект сравнения в этом случае присоединяется цепной местоименной связью при помощи местоимений и местоименных сочетаний такое же, те же, это же самое к др. При этом все развернутое описание как бы вмещается в словосочетание типа то же самое.

Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и, по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом, поэзии!

(А. Фет)

В этом тексте стихотворения Ф. Тютчева по силе, красоте, глубине, красноречивости сравниваются со звездным небом, которому посвящен практически полностью весь текст, а объект сравнения – стихотворения Ф. Тютчева – назван в конце. "Мостиком" в данном случае служит словосочетание с подобными же ощущениями. Усиливается это скрытое сравнение риторическим восклицанием в последнем предложении.

Эпитет (греч. epiteton – приложение) – слово, определяющее предмет или явление и подчеркивающее какие-либо его свойства, качества или признаки. Благодаря эпитетам предмет получает дополнительную, часто оценочную характеристику: дорогая сестра, милые друзья.