Культура романтиков, за немногими, сравнительно робкими исключениями (вроде ценимой за это Бодлером ранней лирики Сент-Бёва), чуралась городских стен, разве что это был город старинный с его "дворами чудес", пламенеющей готикой соборов, буйством карнавала; вслед за Руссо она порывалась бежать на лоно природы, к брегам озер и морских лагун, в безлюдные горы, привольные долины. Бодлер тоже из семейства задумчивых любителей одиноких прогулок, каковое расселилось в словесности с конца XVIII в., и, по жалуй, не хуже своих старших умеет порой насладиться мигами блаженства, когда личность, отринув от себя постылые житейские обязательства и заботы, причащается бегу "облаков, что плывут в вышине, там над нами… волшебных облаков" ("Чужестранец"). Ее слияние с бездонной вселенной столь нерасторжимо тогда, что уже не различить, то ли вещи "мыслят моим мозгом – то ли это мой мозг мыс лит ими (ведь в безмерности грезы "Я" теряется быстро). Да, они мыслят, говорю я, но мыслят музыкально и живописно, без хитросплетений рассудка, без силлогизмов и выкладок" ("Покаянная молитва художника").

И все-таки глухим лесным тропам Бодлер предпочитает мостовые, а "жизненных пиршеств" чаще всего ждет от купаний в столичном "людском море"; ему уже ведома горькая и манящая тайна самочувствия горожанина в том скопище, что сто лет спустя будет названо "толпой одиночек": "Многолюдье, одиночество – слова эти равны и легко заменяют друг друга" ("Толпы").

Поэтому разрыв, который приковывает его помыслы и гнетет, не столько между человеком и вселенской жизнью, – здесь мосты наводятся, хотя и не без труда, – сколько между самими людьми.

Между "я" и "другими", родом и отпавшей от него особью, между довольным собой братством – с лица и злосчастьем пасынков – с изнанки ("Старый паяц"). К этой расщелине как причине жестоко ранящих гримас жизни, он, точно завороженный, снова и снова возвращается, независимо от того, намерен ли воплотить свои тревожные раздумья о ней в мгновенной зарисовке ("Шут и Венера", "Глаза бедняков", "Вдовы") или они вырастают до крохотного рассказа или очерка ("Веревка", "Мадемуазель Бистури"), а то и панорамного обзора ("Вечерние сумерки"), подкрепляются ли они моралистическим суждением под занавес ("Пирожок") или умело найденной подробностью – такой, как равная белизна зубов двух детей, богатого и нищего, играющих по разную сторону садовой ограды один роскошной куклой, другой – дохлой крысой, испытывая жгу чую взаимную зависть ("Игрушка бедняков"). Описание у Бодлера, слепок с достоверно происшедшего, вместе с тем имеет обычно неожиданный сдвиг ("Фальшивая монета", "Собака и флакон"), таит в себе какую-то несообразность ("Дурной стекольщик", "Избивайте нищих!"), а нередко выливается в притчевую фантасмагорию:

Под серым необъятным небом, на пыльной необозримой равнине, где ни тропинки, ни травы, ни чертополоха, ни крапивы, мне повстречалась толпа бредущих куда-то вдаль согбенных странников.

И на спине каждый тащил огромную Химеру, увесистую, словно мешок муки или угля или словно ранец римского легионера.

Но совсем не казались мертвой ношей эти чудовищные твари; сов сем нет: они вцеплялись в людей мощной хваткой, всей силой упругих мышц, они вонзали в грудь своих усталых кляч два громадных когтя; их причудливые рыла нависали над человеческими головами подобно устрашающим гребням древних шлемов, которыми античные воины пугали врагов.

Я обратился к одному пилигриму, спросил, куда они идут. Он отвечал, что не знает, что это никому не известно, но, очевидно, они куда-нибудь идут, поскольку что-то заставляет их куда-то брести.

Что было странно: никто из этих пешеходов, казалось, даже не замечал чудовища, обхватившего шею, приросшего к спине; словно эта тварь была лишь частью человеческого тела. Я не заметил отчаяния на этих строгих усталых лицах; путники брели под унылым куполом неба, их ноги утопали в пыли равнины, пустынной, как небо свод; они брели с покорным выражением лица, как все обреченные на вечную надежду.

Процессия тянулась, проходила рядом со мной, тонула в дымке горизонта, там, где закругляется поверхность земли и прячется от любопытных человеческих глаз.

Сперва еще я пытался понять, что означало это таинство, но вскоре на меня навалилось тупое равнодушье, и я ощутил тяжесть, какой не ощущали эти люди, таща на спине свои Химеры.

"У каждого своя химера". Перевод А. Ревича

Наряду с той или другой толикой "странного" в каждодневно-стертом, примелькавшемся, прозаический отрывок де лает стихотворением в прозе его повышенная смысловая и структурная напряженность. Она достигается у Бодлера густой лирической насыщенностью внутренней атмосферы та кого отрывка – доверительно исповедальной ("Полмира в волосах", "Опьяняйтесь!"), желчно саркастической ("В час утра", "Дары фей"), овеянной грезами ("Приглашение к путешествию", "Прекрасная Доротея"), несущей в себе выстраданный вызов ("Куда угодно, лишь бы прочь из этого мира"). Собственно, в совмещении вроде бы несовместимых умонастроений Бодлер и видел неповторимый уклад городского жизнечувствия, переплавившего в своем горниле край не несхожие между собой нравы, судьбы, переживания, помыслы. В самом письме стихотворений в прозе он искал прежде всего единства чересполосицы сталкивающихся и переходящих друг в друга словесных построений – то прихотливо вьющихся, изысканных, струящихся, то взрывных, задыхающихся, то круто взмывающих вверх в увлеченном порыве, то устало опадающих в афористично оброненной житейской мудрости. Тщательная проработка и отделка сырья наблюдений, до того отталкивавшего большинство французских лириков своей неказистостью, давались Бодлеру мучительно трудно. Однако полученный результат вполне оправдал обращение к Парижу в одном из бодлеровских рукописных набросков: "Ты дал мне грязь, и я обратил ее в золото".

С тех пор как четыре года спустя после смерти Бодлера мало к кому питавший почтение ершистый подросток-бунтарь Рембо по-своему подтвердил, что бодлеровское лирическое "золото" действительно самой высокой пробы, когда признал в письме к другу: "Бодлер… король поэтов, настоящий бог", – мнение это только укреплялось. Сегодня оно во Франции непререкаемо.

"Про́клятые"

Надтреснутое, тронутое какой-то неизлечимой червоточиной жизнечувствие "конца века", впервые давшее о себе знать в "Цветах Зла", вскоре на разные лады откликнется едва ли не у всех сколько-нибудь крупных лириков Франции последней трети XIX столетия. Судьбы их, да и самый настрой умов, так или иначе отмечены печатью неприкаянности, душевного разлада, изгойства – "про́клятости", если воспользоваться словом одного из них и самого среди них одаренного, Верлена. Неблагополучие и всегдашний их житейский удел, и возвещаемая ими правда – правда всякий раз недужная. Хрипы и плач сородичей по семейству "про́клятых" пробиваются из-под глыб бодряческой неправды охранителей устоев как истинная ее подноготная и вызов сытому самодовольству.

Сумеречное томление духа было чревато сползанием к упадочничеству, и вслед за Бодлером непосредственные его преемники этой опасности не миновали: оно им в большей или меньшей степени присуще. Хотя и отнюдь не исчерпывает их умонастроений, коль скоро есть то, что пробуют в себе превозмочь, одолеть, над чем хотели бы подняться. Собствен но, здесь, в подмеченной еще нашим Блоком у Бодлера способности или хотя бы уповании, "находясь в преисподней… грезить о белоснежных вершинах", и коренится разница меж ду "героизмом времен упадка", по Бодлеру, и декадентством как таковым, покорно согласившимся со своей ущербностью, а порой и возводившим сердечную хворь, тепличное худосочие в утонченную доблесть, как это делали сотрудники журнальчика "Декадент", выпускавшегося в середине 1880-х годов. Те из "про́клятых", чьи исповеди и поиски составляют непреходящее достояние французской лирики, подчас смыкались с упадочническим поветрием и им проникались, однако всегда не без внутреннего непокорства, тяготясь как на пастью и взыскуя хоть как-то, каждый по-своему, с нею справиться. Неизменно сохраняемая доля сопротивления осаждающей отовсюду и угнездившейся в них самих болезненной нравственной смуте и обеспечивала неподдельно трагический накал признаниям таких "прóклятых", как Верлен, Кро, Корбьер, Нуво, Лафорг, Лотреамон, выделяя их из множества упоенных собой ее воспевателей, с наслаждением лелеявших собственную изысканную выморочность.

Фаустов договор от "конца века"

Поль Верлен

Поставивший однажды всем упадочникам во Франции, да и вне ее, броское расхожее самоопределение: "Я – римский мир периода упадка", Поль Верлен (1844–1896) на деле как раз особенно явственно обнаруживает такие, вновь и вновь им овладевавшие, поползновения выкарабкаться из засасывающей душевной трясины, воспарить к благодатному свету, прильнуть к чему-то прочному и незамаранному. В доверительных, трогательно бесхитростных сетованиях-заплачках Верлена, возобновлявшихся от одной его книги к другой, образуя лирический дневник долголетних мытарств слабого сердца, слышен, по словам М. Горького, "вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит". Сне давшая уже Бодлера хандра, только без бодлеровской жгучей терпкости и философских дум, скромнее и мягче, ближе к дробной россыпи простейших ощущений, обрела в злополучном "бедном Лилиане", как он себя прозвал, своего грешного великомученика и трепетного певца.

Черный сон мои дни

Затопил по края:

Спи, желанье, усни,

Спи, надежда моя!Не очнуться душе!

Все окутала мгла,

Я не помню уже

Ни добра и ни зла.Колыбелью плыву

Я под сводами сна.

И одно наяву –

Тишина, тишина…

Перевод А. Гелескула

По жизни Верлен не столько плыл сам, сколько его несло, как щепку, хотя время от времени он пробовал взять себя в руки, выбраться на стезю добронравия и даже благочестия, вопреки податливости на соблазны "зеленого змия", да и другие, не менее запретные. И каждый раз порывы воспрянуть из скверны порока, где он маялся от стыда – из-за чего впадал подчас в слепое буйство, вроде приведших его в тюрьму выстрелов в Рембо, своего младшего друга-искусителя и спутника в бродяжничествах между Парижем, Лондоном и Брюсселем, – опять и опять сменялись срывами, все ниже, пока он не докатился до участи совсем пропащего "кабацкого святого" (Луначарский).

Но если житейские последствия верленовских вялых, безвольных метаний между угарной чувственностью и хрупкими доводами рассудка были сокрушительны для него самого, то с горькими лирическими плодами, выраставшими отсюда, все обстоит далеко не так просто. Верлен один из первых среди тех мастеров западноевропейской культуры рубежа XIX–XX вв., что на очередном витке исторической спирали, в преддверье позднебуржуазной цивилизации, заключали, как в старину, Фаустов договор с чертом – владыкой злого хаоса и потому держателя ключей от потаен ной истины воцарившегося отныне вокруг беспорядка вещей, умов, душ. Раз угадываемые тонким чутьем в самом воздухе времени распутица, застой, тление – каждодневная действительность, а зов совести повелевает об этом во всеуслышанье оповестить, тем хуже для того, кому выпал столь тяжкий долг в лихие годы: вдохновение и знание оплачивают "гибелью всерьез", как потом скажет Пастернак. Причащение "даров дьявола" у Верлена и ему подобных – своего рода самораспятие ради прозрений о себе и жизни, добываемых ценой неказисто будничной Голгофы:

В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь,

В промозглом воздухе платанов голых вязь,

Скрипучий омнибус, чьи грузные колеса

Враждуют с кузовом, сидящим как-то косо

И в ночь вперяющим два тусклых фонаря,

Рабочие, гурьбой бредущие, куря

У полицейского под носом носогрейки,

Дырявых крыш капель, осклизлые скамейки,

Канавы, полные навозом через край, –

Вот какова она, моя дорога в рай!Перевод Б. Лившица

Самочувствие почти всегда печально поникшего, удрученного Верлена, конечно, не обеспечивало творческой способности ни ровного, ни длительного горения. Недюжинное его дарование, вспыхнув, скоро угасло. Да и в пору сравнительно краткого десятилетнего расцвета между ранними "Сатурническими стихами" (1866) Верлена и двумя лучшими верленовскими книгами, "Песни без слов" (1874) и "Мудрость" (напечатана в 1881 г., но писалась в основном пятью-шестью годами раньше), нередко чадило. Особенно когда он скабрезно смаковал плотские утехи (сб. "Любовь", 1888; "Плоть", 1896; отчасти "Давно и недавно", 1884, и "Параллельно", 1889). В других случаях оно давало пламя без тепла – когда он впадал в умильно-покаянную благостность и принимался расточать ходульные хвалы то прелестям мещанского уюта (в "Доброй песне", 1870), то душеспасению в церковном лоне (излияния новообращенного католика в "Мудрости", "Давно и недавно", "Параллельно"). Христианская истовость, нет-нет да и овладевавшая заблудшим Верленом в его поздние годы, заставляла его забывать о собственном совете "сломать шею красноречию" ради торжества подспудно ворожащей музыкальной напевности ("Искусство поэзии"). Однако сама по себе тяга к чему-то беспорочно-доброму, просветляющему, облекшаяся в конце концов у Верлена в богословские самоувещевания, растворена в его лирике и там, где она далека от прямолинейного проповеднического рвения. И служит здесь противоядием от любования хмельной тоской, своей окаянной падшестью.

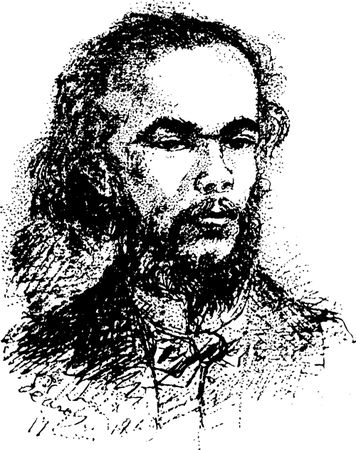

Поль Верлен. Рисунок Пеарона. 1869

Иной раз ему дается, бывает очевидна трудная победа над унынием:

О душа, что тоскуешь,

И какой в этом толк?

И чего ты взыскуешь?

Вот он, высший твой долг,

Так чего ты взыскуешь?Взгляд бессмысленно-туп,

Перекошена в муке

Щель искусанных губ…

Что ж ломаешь ты руки,

Ты, безвольный, как труп?Или нет упованья?

Не обещан исход?

И бесцельны скитанья,

И неверен оплот –

Долгий опыт страданья?Отгони этот сон,

Плач глухой и натужный, –

Солнцем день озарен,

Ждать нельзя и не нужно:

В небе алый трезвон.Перевод Э. Линецкой

Но и в тех – преобладающих у Верлена – случаях, ког да такого перелома в дурном настроении прямо не происходит, он самой скользящей неназойливостью своего письма, всего касающегося легко и на лету, как бы разряжает, смягчает, заговаривает душевную боль, не дает ей чересчур сгуститься, налиться давящим кошмаром. При всей верленовской трагичности, его природная стихия – задумчивая грусть, а не вязкий ужас, сумрачность, а не мрак, томления, а не терзания:

Это – желанье, томленье,

Страсти изнеможенье,

Шелест и шорох листов,

Ветра прикосновенье,

Это в зеленом сплетенье

Тоненький хор голосов.

……………………………

В поле, подернутом тьмою,

Это ведь наша с тобою,

Наша томится душа,

Старую песню заводит,

В жалобе робкой исходит,

Сумраком теплым дыша.Перевод Э. Линецкой

И соответственно Верлена влекут к себе текучие, переходные миги, блуждающие отсветы и тени, а не звонкие краски, смазанность, а не нажим рисунка, наброски мельком:

Средь необозримо

Унылой равнины

Снежинки от глины

Едва отличимы.То выглянет бледно

Под тусклой латунью,

То канет бесследно

Во мглу новолунье.Обрывками дыма

Со стертою гранью

Деревья в тумане

Проносятся мимо.Перевод Б. Пастернака

Здесь все бегло, белесо, зыбко: для смотрящего на ненастье через вагонное стекло смешались пурга и земля, рассеянный свет и тучи, деревья вдоль железнодорожной обочины и клочья паровозного дыма. К Верлену чаще всего неприложимы слова: живописует, высказывается. Он скорее навевает какое-то настроение-впечатление при помощи раз мытого намекающего мазка (что и побудило символистов, пробивавших себе дорогу, когда к нему уже пришло при знание, объявить его одним из основателей своей школы – честь, недвусмысленно им, впрочем, отклоненная).

Мастерство Верлена, который только слыл наивной "птицей, поющей на ветке", искушено выучкой в кругу парнасцев – к ним он смолоду примыкал, пока не выпестовал собственный голос, вернее, уменье исповедоваться вполголоса. Он музыкален, как никто, пожалуй, из стихотворцев Франции, вплоть до того, что смягченное, как в народных причитаниях, заунывно колдовское звучание, порой отодви гая у него в тень содержательную наполненность слова, само по себе смыслоносно:

Осени стон –

Как похорон

Звон монотонный.

Тьма за окном,

Все об одном

Плачется сонно."Осенняя песня". Перевод В. Брюсова

В поддержку своей звукописи Верлен немало обновил в отечественной силлабике, нарушив обычай чередовать мужские и женские окончания в рифме, введя в широкий обиход непарносложные строки и ряд других приемов усиления напевности.

А вместе с тем Верлен остро и метко наблюдателен. Слов но бы невзначай, набрасывает он зарисовку подчас простой цепочкой безглагольных назывных обозначений, как это стал делать тогда же в России Фет ("Шепот, робкое дыханье, трели соловья…"). Он придает ей воздушную легкость рос сыпи впечатлений тем, что вовлекает едва упомянутые им вещи в стремительное круженье-мельканье и вдобавок насыщает, окутывает своим переживанием так, что не различить, где предметное, внешнее, а где переживаемое, внутреннее: у него "дождится-плачется" безлично – разом и в осеннем городе, и в опечаленной душе.

И в сердце растрава,

И дождик с утра,

Откуда бы, право,

Такая хандра?О дождик желанный,

Твой шорох – предлог

Душе бесталанной

Всплакнуть под шумок.Откуда ж кручина

И сердца вдовство?

Хандра без причины

И ни от чего.Хандра ниоткуда,

Но та и хандра,

Когда не от худа

И не от добра.Перевод Б. Пастернака

Горожанин по всем своим привычкам и вкусам даже тогда, когда он попадает на природу, Верлен владел секретом быть "по-разговорному сверхъестественно естественным" (Пастернак) – в его письме просторечный оборот нигде не выпирает, изящно встроен и тем приглушен.

Задушевно-певучая простота Верлена, бывшего – сравнительно с максималистами Рембо или Малларме – реформатором без запальчивости, вполнакала, неповторима и одновременно – узловое звено в преемстве самых, быть может, лиричных лириков Франции, тянущемся от средневековых труверов и Шарля Орлеанского к Аполлинеру и Элюару.