Подобным образом в фольклоре разного рода испытания героя, как правило, связаны с его отправкой из дома или своего царства в лес, иное царство или какое-либо более специальное "гиблое место". Можно сказать, что толстовские безопасная и опасная зоны – тоже своего рода "свое царство" и "гиблое место".

Что касается выразительного эффекта КОНТРтожд, обратим внимание на следующую его функцию:

(32) подчеркивание бедственного положения жертвы заведомой безопасностью, в которой тут же рядом находятся другие члены той же компании.

Это противопоставление вовлеченного в беду героя и невовлеченных зрителей, отделенных от него той или иной физической границей ("рампой"), придает, далее, мизансцене некую ‘театральность’, еще более усиливающую драматическое впечатление от происходящего. На театральность работают также две следующие черты:

а) зрителей здесь, как и полагается в театре, больше, чем актеров (в данном случае имеет место эффектное соотношение ‘Один – много’; о нем см. п. VIII.1);

б) эти зрители ("хор") обеспечивают сильный эмоциональный резонанс к происходящему на "сцене".

Наконец, деление на столь разные, хотя и соседние зоны помогает выразительно подчеркнуть бесплодность паллиативных действий в ситуации Катастрофы. Этот мотив реализован целым рядом средств, в том числе и неспациальных, в частности, с помощью

а) ТР Серия Попыток: безуспешными оказываются не одна, а даже несколько попыток помочь, производимых с нарастающим усердием (см. п. V.7);

б) контраста между неуправляемой мощью Катастрофы и неадекватными попытками управлять ею;

в) контраста (типа ‘благоприятные условия / отрицательный результат’) между кажущейся разумностью, апробированностью этих методов и их неудачей.

Последний тип контраста спроецирован и в пространственный план – в виде ситуации типа "близок локоть, да не укусишь":

(33) провал попыток помочь контрастирует с кажущейся легкостью задачи ввиду близости (зрительной и слуховой досягаемости) опасной зоны для потенциальных спасителей.

IV. Актантный компонент архиструктуры ПР

Актантная организация представляет собой третий важнейший аспект структуры рассматриваемых текстов – наряду с событийным и пространственным. Под актантной организацией текста понимается распределение существенных для него элементарных антропоморфных функций, или ролей, между действующими лицами (и предметами), которые и называются актантами. Проблема актантной структуры интенсивно разрабатывается со времен "Морфологии сказки" Проппа (ср., в частности, Греймас 1970: 249–270; Растье 1973; Бремон 1973).

Актанты могут рассматриваться на глубинном и на поверхностном уровне. Первый соответствует уровню блоков событийного АС (29) и уровню спациальной конфигурации (31), второй – уровню ТР событийной структуры (см. п. VII).

1. Система архиперсонажей

1.1. Набор архиперсонажей

Этот набор образуется путем группировки некоторых важнейших функций из глубинных формул (29) и (31) в несколько пучков, каждый из которых отдается одному архиперсонажу. Одна и та же функция может фигурировать в разных пучках, и потому покрытие всей совокупности функций может достигаться различными наборами таких пучков. Архиперсонажей удобно представлять себе как находящиеся в распоряжении рассказчика предметы, по-разному сочетающие в себе некоторую группу свойств и применимые в тех или иных комбинациях друг с другом.

Для ПР естественно постулировать набор из шести архиперсонажей: жертва; спаситель; жертва-спаситель; носитель опасности; зритель; зритель-помощник. В терминах формул (29) и (31) они могут быть определены так:

Жертва – субъект Мирной Жизни, объект Катастрофы, адресат Неадекватной Деятельности, адресат Спасительной Акции; субъект Возвращенного Покоя; может быть также субъектом Спасительной Акции, но лишь в ее пассивном варианте (бездействие, отсутствие сознательных неразумных действий, диктуемых исчерпанностью разумных, отсутствие обнаружения в себе мощных сил). Примеры: мальчик в КМР и младшая девочка в ДГ (примеры жертвы, являющейся субъектом Спасительной Акции); котенок в K; дети в БС; мальчики в А.

Спаситель – субъект Спасительной Акции обязательно в ее активном варианте (казалось бы, неразумные действия, вынужденно, но сознательно предпринимаемые, ввиду исчерпанности разумных; обнаружение в себе мощных сил, проникновение из безопасной зоны в гущу событий). Примеры: Вася в К; Дружок в БС; артиллерист в А; капитан в П.

Жертва-спаситель – объединение всех свойств жертвы (кроме свойства ‘субъект пассивной Спасительной Акции’) и спасителя. Примеры: Булька в ЧСБ; герой ДT; мальчик в П.

Носитель опасности – субъект Катастрофы. Примеры: собаки в К; поезд в ДГ; бешеная собака в БС; акула в А; колодники в ЧСБ; медведь в ДТ.

Зритель – лицо, находящееся в безопасной зоне и наблюдающее оттуда Катастрофу. Примеры: Катя в К; пассажиры, кондуктор в ДГ; люди на палубе в А и П; залезший на дерево в ДТ.

Зритель-помощник – зритель, одновременно являющийся субъектом Неадекватной Деятельности. Примеры: старшая сестра и машинист в ДГ; барин в БС; матросы в лодке в А; хозяин Бульки в ЧСБ.

К этим конститутивным свойствам архиперсонажей следует добавить некоторые свойства, придающие им определенную степень человеческой осязательности – превращающие их в своего рода прообразы характеров.

Так, жертва естественно предстает как персонаж невзрослый и малосознательный; спаситель и жертва-спаситель – как решительная личность; носитель опасности – как не-человек (животное, машина), представляющий познавательный интерес; зритель – как человек нерешительный; зритель-помощник – человек, сочувствующий жертве и способный лишь на рутинные действия.

1.2. Архиперсонажи как система

До сих пор мы рассматривали архиперсонажей по отдельности с точки зрения выполняемых ими тематических функций. Однако в своей совокупности они образуют систему, обладающую художественной выразительностью. Последняя основана на характере отношений между членами системы – преимущественно контрастов, оттеняемых тождествами (КОНТРтожд).

Так, спаситель и зритель-помощник, контрастируя по способу поведения и по характеру (решительность, неразумность / рассудочность, рутинность), совпадают в сочувствии к жертве; а спаситель и носитель опасности, контрастируя по целям (отношению к жертве), тождественны по масштабам пускаемых в ход природных сил (ср. соразмерность Спасительной Акции с масштабами опасности).

В строении пар участвуют и другие ПВ.

Так, в структуре пары спаситель – жертва контраст по возрасту и силе и тождество по целям плюс спасение второго первым складываются в эффектное отношение руководства, покровительства. Суть его в том, что один персонаж испытывает потребность, ‘нехватку’ в силе, защите, руководстве, а другой их ему предоставляет. В терминах ПВ это отношение типа ПРЕДВ, где нехватка предшествует ее удовлетворению нужным объектом. Аналогия подкреплена тем, что нехватка и ее удовлетворение действительно разделены во времени, как это и бывает при ПРЕДВ: сначала герой терпит Катастрофу, затем ему приходят на помощь.

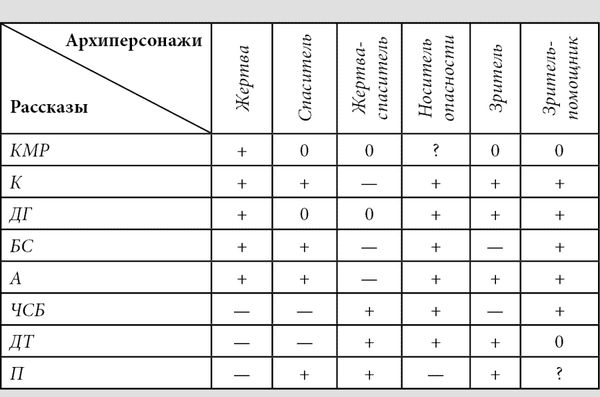

Продолжая разговор о системе архиперсонажей и памятуя о свободе их совстречаемости, посмотрим, как выбор того или иного их подмножества способен выражать глубинную специфику рассказа, определяя его "актантную физиономию". Актантная структура восьми рассказов (ПР плюс КМР, БС, ЧСБ) может быть представлена в виде Табл. 2.

Табл. 2. Актантная структура восьми рассказов

Плюсами показано наличие соответствующих архиперсонажей, вопросительными знаками – сомнительные случаи, а минусами и нулями – отсутствие, причем нуль обозначает отсутствие в рассказе не только архиперсонажа, но и его конститутивных функций, а минус – отсутствие архиперсонажа при наличии в архисюжете относящихся к нему функций.

Что касается вопросительных знаков, то

в КМР такой знак в столбце Носитель опасности указывает на трудность вопроса, считать ли грозу персонажем, подобно акуле, собакам или поезду. С одной стороны, гроза не материализована в каком-то одном осязаемом объекте, с другой – она все же имеет некоторые материальные проявления (гром, молния, падающий сук).

В П вопросительный знак выражает сомнения относительно наличия зрителя-помощника; они связаны с гипотетичностью трактовки в качестве Неадекватной Деятельности рассуждений о том, смог ли бы мальчик вернуться назад по рее. Если считать, что это своего рода Неадекватная Деятельность со стороны людей на палубе, то в этом столбце должен стоять плюс, если нет – то нуль.

Из знаков нуль и минус второй является более информативным, так как говорит нечто о распределении наличных функций, в то время как нуль характеризует, собственно говоря, не актантную структуру, а тот вариант общей архиструктуры (29), (31), который представлен в данном рассказе.

Интересный пример отсутствия архиперсонажа при наличии функции – в П, где носитель опасности (если не считать им обезьянку) отсутствует, хотя надвигающаяся Катастрофа налицо.

Как легко видеть из горизонтальных граф таблицы, почти все рассказы различаются уже на уровне структуры архиперсонажей: лишь в А и К графы заполнены одинаково. Из столбцов же видно, что ни один архиперсонаж не является обязательным: ни один столбец не состоит только из плюсов. Отметим некоторые существенные взаимосвязи между архиперсонажами, отраженные в таблице.

Жертва и жертва-спаситель ни разу не встречаются вместе в одном рассказе: совместное присутствие обоих этих архиперсонажей требовало бы расщепления объекта Катастрофы на двух персонажей – активного и пассивного.

Спаситель и жертва-спаситель представлены вместе в П – в соответствии с его индивидуальной темой (установкой на изображение "героической породы" людей – см. примеч. 61).

Отсутствие сразу обоих этих активных архиперсонажей соответствует иной индивидуальной теме, дающей пассивный вариант рассказа – с беззащитной жертвой, спасаемой исключительно провидением (КМР, ДГ).

Пара жертва – спаситель дает вариант с характерным колоритом заступничества и покровительства (К, БС, А), а наличие лишь жертвы-спасителя – самостоятельное спасение находчивого героя (ЧСБ, ДТ).

Классическим можно считать набор архиперсонажей в К и А, где отсутствует лишь жертва-спаситель; наиболее "бедным" – КМР, где фигурирует только жертва.

2. Модификации системы архиперсонажей

Рассмотрим выразительные модификации системы архиперсонажей, материалом для которых служат функции, не вошедшие в число их конститутивных свойств. Таковы, во-первых, результаты обработки отдельных пар архиперсонажей при помощи ПВ, благодаря чему у них появляются новые свойства, повышающие выразительность как самих этих персонажей, так и конструкции в целом. Во-вторых, таковы случаи присоединения к имеющимся архиперсонажам свойств, конститутивных для других персонажей, в результате чего возникают более или менее парадоксальные выразительные решения.

2.1. Обработка отдельных пар архиперсонажей

Спаситель / жертва(-спаситель). Члены этой пары часто предстают в рассказах как ‘близкие’: отец и сын (А, П), хозяин и домашнее животное (К, БС). Такое породнение героев играет определенную тематическую роль, способствуя КОНКР элемента (8) ‘человеческое общение, любовь’. В выразительном плане это породнение представляет собой СОГЛ членов указанных пар по признаку единства судьбы, целей, интересов. Тем самым УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

(а) упомянутое выше отношение тождества между спасителем и жертвой и

(б) размеры Катастрофы, которая непосредственно затрагивает теперь уже не одно лицо (жертву), а два (жертву и близкого человека) и не одну лишь опасную зону, а обе, т. е. все пространство рассказа (= ВАР Катастрофы); соответственно, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ и эмоциональная реакция на Катастрофу.

Аналогичным образом могут обрабатываться пары зритель(-помощник) / жертва(-спаситель), ср. пары

Катя – котенок (К), старшая и младшая сестры (ДГ), отец – дети (БС), рассказчик – Булька (ЧСБ).

Зритель(-помощник) / носитель опасности. В двух рассказах зритель-помощник прибывает на место действия вместе с носителем опасности (охотник в К) или даже на нем (машинист, пассажиры и кондуктор в ДГ). Такое спациальное СОГЛ персонажей, контрастирующих по целям, создает эффект КОНТРтожд.

2.2. Присоединение к архиперсонажам конститутивных функций других архиперсонажей

Фактически речь идет о присоединении функции Неадекватной Деятельности, каковая может выполняться не только специальным архиперсонажем – зрителем-помощником, но и кем-либо из других героев:

жертвой, или жертвой-спасителем (неумелые действия младшей сестры в ДГ, неудачные попытки мальчиков уплыть от акулы в А и спастись бегством в БС, первоначальные недостаточно решительные попытки Бульки сорваться с крюка в ЧСБ), или даже спасителем (первоначальные попытки артиллериста помогать путем словесных действий в А).

При одновременном присутствии на сцене еще и зрителя-помощника можно говорить об известном заострении контрастного отношения между спасителем (или жертвой-спасителем), с одной стороны, и зрителем-помощником, с другой. А именно: в КОНТРтожд, который складывался из противоположности по методам действия и сходства по целям, вносится дополнительное тождество по методам действия. Возникает оригинальная ситуация (34):

(34) спаситель сначала действует как все и лишь затем переходит к неразумным действиям (в линии самого спасителя это ОТКАЗ; ср. в этой связи примеч. 53).

Поверхностная структура

V. Технические решения, обслуживающие архисюжет

В этом разделе нам предстоит рассмотреть ТР, осуществляющие поверхностную разработку глубинных блоков. Их связь с темой рассказов – в основном опосредованная, хотя некоторые из них могут нести и определенные семантические обертоны, восходящие к теме. Многие из ТР неспецифичны для Толстого и применяются в литературе разных школ и эпох. Нас будут интересовать лишь те из них, которым Толстой отдает предпочтение, используя их более чем в одном рассказе. ТР рассматриваются в связи с теми блоками, которые они обслуживают, и в порядке следования этих блоков.

К блоку Мирная Жизнь

1. Умиротворение

Функция данного ТР – ПОДАЧА эпизода Мирной Жизни: для того чтобы наслаждение радостями жизни возникало на глазах читателей, ему предпосылается нечто менее мирное, например что-то связанное с трудом или напряжением. В зависимости от степени немирности этого начального состояния ПОД будет представлять собой ПРЕП или ОТК; учитывая дальнейший переход к Катастрофе, по-видимому, предпочтительнее видеть здесь ОТК. Тогда в целом последовательность будет выглядеть как

(35) немирное состояние – Мирная Жизнь – Катастрофа (типичное ОТК-ДВ).

Подобное отказное Умиротворение перед предстоящей "бурей" типично для сюжетной литературы.

Такова, например, логика зачина в "Одиссее" и "Энеиде", где переходу к бедствиям и приключениям предшествует окончание Троянской войны и намерение героя обратиться к мирным трудам.

Сходным образом строятся начала драм Шекспира. В "Генрихе IV" известию о кровавом восстании в Уэльсе предшествует монолог короля, объявляющего, что гражданские войны окончились: Пора подумать об успокоенье / <…> / Война не будет разорять полей (акт I, сц. 1); аналогичное намерение высказывает король Лир в первых же своих словах: Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч / Хотим переложить на молодые / <…> чтоб ныне / Предупредить об этом всякий спор (акт I, сц. 1) (переводы Б. Л. Пастернака).