Сторонники таких взглядов, по русской поговорке, "за деревьями не видят леса". Об этом писал В. Гумбольдт (1767–1835): "…в действительности язык всегда развивается только в обществе, и человек понимает себя постольку, поскольку опытом установлено что его слова понятны также и другим".

Эта мысль в формулировке Маркса звучит следующим образом: язык – это "…существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого", и если язык всегда есть достояние коллектива, то он не может представлять собой механическую сумму индивидуальных языков. Скорее, речь каждого говорящего может рассматриваться как проявление данного языка в условиях той или иной жизненной ситуации. Но индивидуальные особенности в речи каждого человека тоже бесспорный факт.

Так возникает очень важная проблема: язык и речь. Эти понятия часто путают, хотя совершенно ясно, что, например, физиологи и психологи имеют дело только с речью, в педагогике можно говорить о развитии и обогащении речи учащихся, в медицине – о дефектах речи и т. п.; во всех этих случаях "речь" заменить "языком" нельзя, так как дело идет о психофизиологическом процессе.

Значительно сложнее разобраться в соотношении языка и речи на чисто лингвистической почве.

В. Гумбольдт писал: "Язык как масса всего произведенного речью не одно и то же, что самая речь в устах народа".

Развитию этого положения Гумбольдта посвящен целый раздел в "Курсе общей лингвистики" Ф. де Соссюра (1857–1913).

Основные положения Соссюра сводятся к следующему:

"Изучение языковой деятельности распадается на две части: одна из них, основная, имеет своим предметом язык, т. е. нечто социальное по существу и независимое от индивида… другая – второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включая говорение"; и далее: "Оба эти предмета тесно между собой связаны и друг друга взаимно предполагают: язык необходим, чтобы речь была понятна и производила все свое действие, речь в свою очередь необходима для того, чтобы установился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку".

Итак, по Соссюру, изучение языковой деятельности распадается на две части: 1) "одна из них, основная, имеет своим предметом язык, то есть нечто социальное по существу и независимое от индивида…"; 2) "другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, то есть речь, включая говорение…".

Итак, для Соссюра соотнесены три понятия: речевая деятельность (langage), язык (langue) и речь (parole).

Наименее ясно Соссюр определяет "речевую деятельность": "Речевая деятельность имеет характер разнородный". "По нашему мнению, понятие языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще (langage); язык – только определенная часть, правда – важнейшая, речевой деятельности".

"Речь" тоже определяется из соотношения с языком, но более определенно: "…речь есть индивидуальный акт воли и понимания, в котором надлежит различать: 1) комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации"; "разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного". Это явление "всегда индивидуально, и в нем всецело распоряжается индивид; мы будем называть его речью (parole)". Но в этих определениях скрыто очень важное противоречие: либо "печь" лишь индивидуальное, побочное, даже случайное и только, либо же это "комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом", что никак не может быть побочным и тем более случайным и что не является даже и индивидуальным, так как это нечто, лежащее вне субъекта.

Австрийский психолог и лингвист Карл Бюлер, а вслед за ним и Н. С. Трубецкой выделяли в этой области два понятия: речевой акт (Sprechakt) и структуру языка (Sprachgebilde). Если термин Sprachgebilde можно отожествить с термином Соссюра "язык" (langue), хотя сам Соссюр указывает на другую немецкую параллель: Sprache – "язык", то термину речевой акт (Sprechakt) у Соссюра ничего не соответствует, а для своего термина parole – "речь" он указывает немецкий термин Rede – "речь".

Наиболее полно и определенно Соссюр определяет "язык": "Язык – это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу", "язык… это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти элемента знака в равной мере психичны".

Подчеркивая социальную сущность языка, Соссюр говорит: "Он есть социальный элемент речевой деятельности вообще, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни его изменять".

Какие же выводы можно сделать, рассмотрев все противоречия, указанные выше?

1) Соссюр прав в том, что надо отличать язык как явление социальное, общественное, как достояние коллектива, от иных явлений, связанных с языковой деятельностью.

2) Прав он и в том, что определяет язык прежде всего как систему знаков, так как без знаковой системы не может осуществляться человеческое общение, явление второй сигнальной системы по И. П. Павлову.

3) Не прав Соссюр в том, что считает это социальное явление – язык – психичным; хотя явления языка, наряду с явлениями искусства, а также бытового творчества (утварь, одежда, жилище, оружие) и техники, проходят через психику людей, но сами слова, правила склонения и спряжения, стихи и романы, сонаты, симфонии и песни, картины и этюды, памятники и здания, равно как и ложки, скамейки, седла, пещеры, башни и дворцы, самострелы и пулеметы, – не психические факты. Для языка в целом и для языкового знака в частности необходима их материальность (звуки, буквы и их комбинации). Мы уже установили, что вне реальной материальности и способности быть чувственно воспринимаемым любой знак, и прежде всего языковой, перестает быть знаком и тогда кончается язык.

4) Не прав он также в том, что объединяет понятие речевого акта – всегда индивидуального (даже в случае хоровой декламации!) и речи как системы навыков общения посредством языка, где главное тоже социально и речевые навыки тоже достояние известных частей коллектива (по признакам: классовым, сословным, профессиональным, возрастным, половым и т. д.).

5) Не прав Соссюр и в том, что понятия речи и речевого акта у него не расчленены, потому что понятие языковой деятельности он недостаточно разъяснил.

6) Несмотря на отмеченные выше ошибки Соссюра, то, что сказано им о языке и речи, послужило ориентиром для выяснения самых важных вопросов в этой области на 50 лет вперед.

Что же можно в результате сказать?

1. Основным понятием надо считать язык. Это действительно важнейшее средство человеческого общения. Тем самым язык – это достояние коллектива и предмет истории. Язык объединяет в срезе данного времени все разнообразие говоров и диалектов, разнообразия классовой, сословной и профессиональной речи, разновидности устной и письменной формы речи. Нет языка индивида, и язык не может быть достоянием индивида, потому что он объединяет индивидов и разные группировки индивидов, которые могут очень по–разному использовать общий язык в случае отбора и понимания слов, грамматических конструкций и даже произношения. Поэтому существуют реально в современности и истории такие языки, как русский, английский, французский, китайский, арабский и др., и можно говорить о современном русском языке и о древнерусском, и даже об общеславянском.

2. Речевой акт– это индивидуальное и каждый раз новое употребление языка как средства общения различных индивидов. Речевой акт должен быть обязательно двусторонним: говорение – слушание, что составляет неразрывное единство, обусловливающее взаимопонимание (см. выше, § 3). Речевой акт – прежде всего процесс, который изучается физиологами, акустиками, психологами и языковедами. Речевой акт может быть не только услышан (при устной речи), но и записан (при письменной), а также, в случае устного речевого общения, зафиксирован на магнитофонной пленке. Речевой акт тем самым доступен изучению и описанию с разных точек зрения и по методам разных наук.

3. Самое трудное определить, что такое речь. Прежде всего это не язык и не отдельный речевой акт. Мы говорим об устной и письменной речи, и это вполне правомерно, мы говорим о речи ребенка, школьника, о речи молодежи, о сценической речи, об орфоэпической речи, о прямой и косвенной речи, о деловой и художественной речи, о монологической и диалогической речи и т. д. Все это разные использования возможностей языка, отображения для того или иного задания, это разные формы применения языка в различных ситуациях общения. И все это является предметом языковедения. Тогда как "психофизический механизм" – предмет физиологии, психологии и акустики, данными которых лингвист должен пользоваться.

В непосредственном наблюдении лингвисту дан речевой акт (будь то звучащий разговор или печатный текст) так же, как психологу и физиологу, но в отличие от последних, для которых речевой акт и речь являются конечным объектом, для лингвиста это лишь отправной пункт. Лингвист должен, так сказать, "остановить" данный в непосредственном наблюдении процесс речи, понять "остановленное" как проявление языка в его структуре, определить все единицы этой структуры в их системных отношениях и тем самым получить вторичный и конечный объект лингвистики – язык в целом, который он может включить в совершенно иной процесс – исторический.

§ 5. Синхрония и диахрония

В XIX в. достойным объектом лингвистики как науки считали древние языки и поиски "праязыка". Изучение живых языков предоставляли школе, резко отграничивая эту область от науки. Успехи диалектологии, описывающей живые говоры, изучение языков народов, живущих в колониальной зависимости, и потребность в более серьезной постановке преподавания родного и иностранных языков выдвинули перед лингвистами новые задачи: создать методы научного описания данного состояния языка без оглядки на его происхождение и прошлое.

Практика вызвала и теоретическое осмысление. Крупнейшие ученые конца XIX–начала XX в. – Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и другие – выдвинули теоретические основы научного описания данного языка в данную эпоху. Ф. Ф. Фортунатов разработал принципы описательной грамматики, И. А. Бодуэн де Куртенэ разделял лингвистику на статическую (описательную) и динамическую (историческую), различая в фонетике и грамматике явления сосуществования (Nebeneinander – "рядом друг с другом") и полследования (Nacheinander – "следом друг за другом"). Но, пожалуй, наиболее подробно рассмотрел этот вопрос Ф. де Соссюр.

Основной его тезис состоит в том, что "в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого". Отсюда вытекает идея синхронии и диахронии.

Синхронúя представляет собой "ось одновременности <…>, касающуюся отношений между сосуществующими вещами, откуда исключено всякое вмешательство времени", а диахронúя – "ось последовательности <…>, на которой никогда нельзя увидеть больше одной вещи зараз, а по которой располагаются все явления оси со всеми их изменениями".

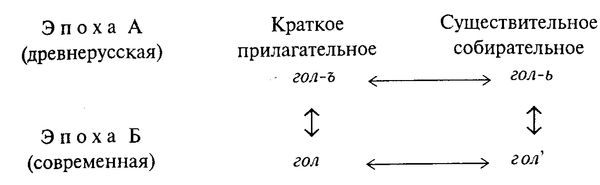

Для иллюстрации этих положений возьмем две эпохи русского языка – древнерусскую и современную:

В древнерусском языке краткое прилагательное и однокорневое существительное собирательное различались конечными гласными: в прилагательном ъ, в существительном ь (в связи с чем предыдущий согласный перед ъ был тверже, а перед ь – мягче; но это не различало слов).

В современном русском языке такие пары остались, но их различие опирается на иное звуковое явление, в связи с тем что конечные ъ и ь отпали; сейчас в паре гол – голь различителем служат конечные согласные: в прилагательном – твердая, а в существительном – мягкая. Таким образом, установилась новая синхрония (горизонтальная ось), сохранившая прежнее отношение, но выражается оно иначе благодаря тому, что по диахронии (вертикальная ось) гол–ъ превратилось в гол, а гол–ь – в гол’.

Другой аналогичный пример приведем из французского языка.