- А удары судьбы, - немного раздраженно пояснил лекарь, - нужны лишь для того, чтобы приблизиться к богу чуть ближе. Только прошедший испытания есть любимец Аллаха. Мы, мусульмане, верим, что следует принимать все, что посылает нам бытие, причем принимать без радости и лишних сожалений. Мудрец примет свой путь с радостью и счастьем, а глупец - как беду. Человек, рожденный под хорошей звездой, должен иметь доброе сердце и совершать добрые деяния. Человек, рожденный под плохой звездой, должен иметь черную душу и творить зло. Даже в этом человек несвободен - несвободен в своем выборе между добром и злом, несвободен в своем выборе между небом и адом...

- Но это же ужасно! - воскликнул Жан- Пьер де Вуази. - Несправедливо со стороны бога!

- Несправедливо, несправедливо... - эхом отозвался ибн Вазиль. - А почему люди винят Аллаха во всех своих бедах и несчастьях, говорят о несправедливости, упрекая Всевышнего за то, что он не вмешался? Не подал знак, не предупредил. Никак не хотят понять, что Аллах ради нас же самих скрыл от нас истину о будущем, оставив только радость, и боль воспоминаний, и доброе волшебство надежды... - промолвил ибн Вазиль. И поднялся со своего места, с видимым раздражением прервав разговор.

Когда Церковь не верит в христианскую реликвию: епископы и святые против

Наука вполне справедливо отмечает, что признание подлинности Туринской (когда-то Лирейской) плащаницы усложняется еще и тем, что в подлинности ей отказывали еще в эпоху Средневековья. Наука указывает на то, что даже в те времена происходило нечто таинственное, "закулисное", что стояло за этой уникальной реликвией. "Невозможно избавиться от чувства, что здесь чего-то недостает, что в этом деле замешано гораздо больше фигурантов, чем это видно на первый взгляд", - пишет Ян Вильсон.

10 апреля 1348 года после завершения эпидемии чумы и в условиях ведения Францией войны с Англией (растянувшейся на сто лет) граф Жоффруа де Шарне обратился с просьбой к папе Клементу VI (1342-1352): "...в ознаменование удачного побега графа из английского плена, избавления французов от только что закончившейся эпидемии чумы" разрешить размещение в храме в Лирее имеющейся в собственности дома де Шарне плащаницы Иисуса Христа.

Причем де Шарне прямо указал, что он владеет именно той плащаницей, которая некогда находилась в Константинополе в Фаросской часовне византийских императоров. Вот только, к неудовольствию церковных властей, Жоффруа де Шарне так и не объяснил, как к нему попала плащаница "из Константинополя". Он лишь инспирировал следующие слухи: дескать, приобрел граф плащаницу по случаю у... рыцаря-крестоносца, а до "обретения" плащаницу за деньги демонстрировал крестоносец-аноним. Как справедливо заметил Е. К. Дулуман, "такого не могло быть. Невероятно, чтобы свирепствующая средневековая католическая инквизиция десятилетиями мирилась с тем, что вот таку-у-у-ю святыню позволяет себе держать в руках какой-то мирянин".

Документального ответа папы Клемента VI не сохранилось. Но судя по дальнейшим событиям, устно или письменно папа римский удовлетворил просьбу Жоффруа де Шарне. И в Лирей хлынули паломники, а вместе с ними и немалые деньги. Все это до крайности не понравилось епископу города Труа Генри де Пуатье. Лирейская церковь находилась в его юрисдикции, но доходами не делилась. А потому его преосвященство провел собственное расследование плащаницы. В 1355 году епископ Генри де Пуатье обратился с "Окружным епископским посланием" к верующим своей епархии, в котором объявил Лирейскую плащаницу (будущую Туринскую) фальшивкой и приказал убрать ее из храма.

Что произошло? Правильно, ничего. Священнослужители лирейской церкви знают, что их епископ за все эти годы лично даже не видел плащаницу. Как он может судить о подлинности святыни? А поэтому подчиняются они приказу своего епископа только наполовину: реликвию и в самом деле убирают с глаз верующих долой в... серебряную раку и продолжают выставлять ее на поклонение прихожанам перед Пасхой в Страстную пятницу. И епископ Труа отступил.

Но вслед ему пришел еще один "епископ неверующий". В ноябре 1389 года разразился очередной скандал по плащанице Христовой. "Наследник" Генри де Пуатье, взошедший на кафедру своего умершего предшественника, Пьер д’Арси, написал письмо в Авиньон так называемому "антипапе" Клементу VII (в миру графу Роберту Женевскому). В своем послании д’Арси давал описание плащаницы - дескать, изображение выполнено художником, "искусным мастером" своего дела. Что же побудило епископа быть столь категоричным в своих оценках? Церковная пышность!

Освещаемая факелами, реликвия выставлялась на специально воздвигнутом постаменте. Жоффруа II де Шарне брал реликвию в руки и высоко поднимал ее над головой.

Д’Арси перед папой обличил в резких выражениях лирейского настоятеля церкви в преднамеренном обмане, в том, что тот "одержим страстью корыстолюбия" и даже подкупает пилигримов, чтобы те изображали чудесные исцеления, якобы происходящие с ними.

"...ложно и обманчиво - используемая со страстью жадности, а не благочестия; только с целью увеличения дохода своего храма, - ловко окрашенная ткань, на которой умной ловкостью рук было нарисовано двойное изображение одного человека... они тайно изготовили и лживо объявили, что это будто бы саван, в который наш Спаситель Иисус Христос был окутан в могиле" (перевод Е. К. Дулумана).

Корыстолюбие во всем этом деле действительно было - корыстолюбие самого д’Арси. Дело в том, что де Шарне всегда действовали через его голову, обращаясь напрямую к папскому нунцию во Франции. Д’Арси грозил настоятелю лирейской церкви отлучением, тот пожаловался графу Жоффруа де Шарне, а граф в свою очередь обратился к королю Франции Генриху. И король посоветовал епископу прекратить страсти по плащанице.

Но д’Арси отступать не собирался. Он предложил рассудить конфликт понтифику. Вроде бы епископ смиренно отступил в тень? Нет. Во Франции сменился король - к власти пришел Карл VI. Д’Арси сам принялся за дело: начал интриговать в верхах светской власти, предлагая им изъять у де Шарне плащаницу Христа в пользу королевского двора. И Карл поддался искушению епископа и прислал бейлифов с заданием конфисковать плащаницу. Лирейцы, от мала до велика сплотившиеся вокруг графа де Шарне, в 1389 году трижды отбивали насильственные покушения судебных приставов.

Де Шарне не боялся ни епископа, ни короля Франции. Дело в том, что папу Клемента VII с родом де Шарне связывали родственные узы: отчим Жоффруа II де Шарне был родным дядей Клемента, бывшего графа Женевского. В январе 1390 года епископ д’Арси получил от верховного понтифика длинное послание. В этом послании Клемент VII советовал д’Арси "хранить молчание и не вмешиваться". Иначе отлучение от Церкви будет неизбежно.

Впрочем, у этого "антипапы" все же были двойные стандарты. В тот же самый день, то есть 6 января 1390 года, Клемент VII написал еще одно письмо, но уже графу де Шарне. В этом послании он дал разрешение на выставление в храме плащаницы, но только с условием, что верующим в данном случае самым строгим и внушительным образом объяснят, что сие вовсе не погребальные одежды Иисуса Христа, а лишь "подобие или изображение" оных. Таким образом, официальная Церковь как бы верила и не верила одновременно.

А затем наступила самая эффектная эпоха в истории Католической церкви. К власти Духа пришло семейство делла Ровере, известное по такому верховному понтифику, как Сикст IV. Человек это был, мягко скажем, совсем не святой: современники считали его средоточием и воплощением всей человеческой злобы. Именно он ввел инквизицию в Испании, он протолкнул на пост Великого инквизитора Торквемаду, именно он выдавал лицензии на содержание борделей в Риме. И именно он покровительствовал искусствам, был инициатором строительства Сикстинской капеллы, написал целый ряд прелюбопытных книг и оказался отчаянным поборником подлинности плащаницы Христа, к тому времени находившейся в Турине.

До 1464 года в церковных кругах господствовала лишь одна, очень официальная точка зрения, что плащаница и не плащаница вовсе, а "изображение". И вот в 1464 году монах-францисканец Франческо делла Ровере, будущий папа Сикст IV, написал книгу "О Крови Христовой" (опубликована она была только в 1471 году, когда делла Ровере стал папой римским).

Сикст IV всей душой выступил в поддержку плащаницы и первым объявил, что она подлинная. Церковь Шамбери, где герцоги Савойские хранили реликвию, он провозгласил последним прибежищем материи, в которую было завернуто тело Христа. "Это было особенно важно для богословских воззрений папы, поскольку он придавал огромное значение искупительной силе истинной Крови Христовой. Почему бы плащанице, на которой запечатлелись следы крови Искупителя, не обладать подобной же силой?" - написали в своей книге "Туринская плащаница" Л. Пикнетт и К. Принс.

Семейство делла Ровере еще не раз занимало папский престол, и почти каждый из понтификов - представителей этого семейства - старался упрочить статус плащаницы. Так, 25 марта 1506 года в булле "Понтифекс Рима" папа Юлий II (Джулиано делла Ровере) установил юридический статус "священной плащаницы" - sancta sindone. В своей булле Юлий II сказал о находящейся во владении Савойского дома плащанице, что она является "самой достовернейшей, чистейшей плащаницей (proeclarissima sindone), в которую был облачен наш Спаситель, когда его полагали во гроб". Повторяя своего дядюшку, Сикста IV, папа Юлий II заявил, что на Туринской плащанице "каждый может увидеть истинную кровь и портрет самого Иисуса Христа". Он же установил день официального праздника в честь плащаницы - 4 мая.

La dolorosa Passione

Она не усомнилась в подлинности плащаницы из Турина. Нет, она верила, но увидела больше. Среди мистиков, которых Церковь хоть и с большой неохотой, но все же приняла, можно назвать Анну-Катарину Эммерих. Простая крестьянка, она родилась в Вестфалии в 1774 году. От нее категорически отказывались все женские монашествующие ордены. Бедной женщине пришлось пройти через неисчислимые унижения. И наконец в 1813 году ее все же зачислили в орден августинок. Все время до своей смерти в 1842 году Анна-Катарина Эммерих провела в монастыре августинок, не вставая с постели.

Эммерих получила стигматы и была одной из первых, кому приходили невероятные, захватывающие видения. Видения эти вызывали сомнения, непонимание и даже пугали Церковь. Зато простой народ никогда не оставлял Анну-Катарину и почитал ее как святую. Вот только в этом статусе ей постоянно отказывали. Беатификационный процесс Церковь начала только в 1981 году. После него Анну-Катарину Эммерих официально назвали... "рабой Божьей".

Писатель Клеменс Брентано посещал провидицу в больнице на протяжении нескольких долгих месяцев, и она, прикованная уже к постели, надиктовала ему для потомков настоящую историю Христа, увиденную ею. Книга Анны-Катарины Эммерих "La dolorosa Passione di N.S. Gesu Cristo" переиздавалась несколько раз. В 1946 году ее издали в Бергамо с согласия епископа Бернарегти, а до него - генерального викария епархии Ратисбона, в Баварии. Книга эта воистину удивительна.

Есть в ней и поразительный, волнующий рассказ о том, что видела Эммерих 170 лет тому назад, прикованная к постели. Она видела плащаницу Христа. Согласно данному видению, плащаница, почитаемая в Турине, не является подлинником, но "следом", то есть копией, полученной чудесным образом в более древние, нежели средневековые, времена. Согласно этому видению, когда-то к старинному льняному полотну приложили более новое. Анна-Катарина Эммерих говорила: "Я видела подлинник, немного изношенный и разорванный, почитаемый в каком-то месте в Азии не католическими христианами. Я забыла название города, расположенного вблизи страны трех волхвов".

В видениях Анны-Катарины Эммерих сомневаются. Но... те видения неоднократно подтверждались впоследствии открытиями, сделанными в наши дни так называемой "библейской археологией".

Эммерих рассказывала, что "видела многие вещи, связанные с более поздней историей тех пелен". "Их почитали в разных местах", "один раз из-за них поругались, и чтобы прекратить спор, подожгли полотно".

Обман больного воображения больной женщины? Но как тогда быть с тем фактом, что никогда не покидавшая своих родных краев необразованная монахиня-августинка сумела точно описать даже цвет изображения на пеленах ("темно-красный"), а также рассказать, что на плащанице были изображены "все Его раны", что официально было подтверждено только спустя восемьдесят лет после видений Анны-Катарины Эммерих, уже после того, как были сделаны первые снимки.

И вот еще одно неожиданное видение: "Благодаря молитве одного святого человека получено два оттиска, как верхней, так и нижней части, путем простого наложения одного куска полотна на другой. Так получены копии изображения, которые Церковь признала с радостью. Освященные этим контактом с истинной плащаницей, они сотворили многие чудеса".

Витторио Мессори в статье "Черные страницы истории Церкви" скажет: "К "свидетельствам" возможно будущей святой нужен какой-то осторожный религиозный подход. Но нельзя их отбросить априори, так как не стоит забывать, что в подобных случаях мистик "знает" больше, чем ученый".

Продолжение легенды о плащанице

Вел подобные разговоры юный барон Жан-Пьер де Вуази и с детьми эмира, принцем Халидом и принцессой Салимах.

- Знай, христианин, что я превыше всего ценю и восхищаюсь матерью Исы, - честно признавалась молоденькая Салимах. - Мать Исы в исламе играет особую роль, - пояснила она, - она считается у нас одной из лучших и благороднейших женщин, живших когда-то на земле, как Хадижа, жена Мухаммеда, и Фатима, его дочь. Дева Мария - образец для всех мусульманок. По-арабски ее называют Мариам, и это единственное женское имя, что попало в Коран. Все остальные там зовутся лишь "дочь тогото и того-то" или "жена такого-то и та- кого-то". А имя Мариам упоминается в Коране тридцать четыре раза, даже чаще, чем имя самого Исы... Девятнадцатая сура носит ее имя, а третья сура подробно рассказывает о ней.

Халид подал сестре красивую, переплетенную в кожу книгу.

- Это Коран. Вот что рассказывается в третьей суре о рождении Мариам: ее отец звался Имран. Вместе с женой успел он состариться, но пара всю жизнь оставалась бездетной. В один из дней жена печально глянула на кормившего птиц Имрана. Затосковала она о дите и попросила Аллаха послать им с мужем потомство; причем умная женщина пообещала, что дитя будет служить Богу. Молилась жена Имрана так: "Господь наш, видишь, я славлю тебя... Ты - Всеслышащий, Всезнающий". И когда жена Имрана родила на сеет дочь, она дала ей имя Мариам и доверила Аллаху оберегать девочку.

Позднее Мариам доставили в храм в Иерусалим, чтобы могла она там служить Господу. Захария, женатый на сестре матери Мариам, взялся приглядывать за девочкой. Ей дали жилье при храме, где она день и ночь славила Бога. В этой комнатке с ней заговорил ангел. В третьей суре сказано: "О, Мариам, Аллах избрал тебя и сделал чистой, избрал он тебя пред другими жителями мира. О, Мариам, склонись смиренно пред тем, что ожидает тебя". И когда однажды Мариам вернулась после молитвы к себе, Аллах послал к ней ангела в образе совершенного человека.

Дева испугалась и сказала ангелу: "Я найду от тебя защиту у Всемилосердного, отступи от меня, если боишься Господа". Но ангел заговорил с нею: "Я и есть посланник твоего Господа". И сообщил Мариам о рождении "чистого сына". Мариам спросила тут же: "Как же будет дарован мне сын, если меня не касался муж и я пребываю девой?" И получила ответ от посланника небесного: "Да будет так!" И Мариам поверила. Перед родами молодая женщина уехала в отдаленное место. Когда Мариам родила сына Ису, была она, согласно Корану, одна в предродовой боли и отчаянии.

- С трудом прижалась она к стволу финиковой пальмы... - Лицо Салимах сочувственно сморщилось. - Боли Мариам были столь ужасны, что сказала она: "О, Аллах, лучше бы я сразу умерла, и меня позабыли!" - Салимах смолкла на мгновение, а потом взволнованно продолжила: - Коран рассказывает также, что, когда Мариам с младенцем на руках вернулась к своей семье, ее заподозрили в нечестности. Бедняжку обвиняли и оскорбляли. В девятнадцатой суре Корана даже переданы слова, с которыми к ней обращались недоверчивые родные: "Мариам! Ты совершила нечто неслыханное. Твой отец не был дурным человеком, и мать твоя была честной женщиной!" Но тут Мариам пришел на помощь сам Господь, он надоумил ее. Она показала на ребенка в яслях и сказала: "Его спросите!" Родня ответствовала ей: "Что нам говорить с ним, когда он еще младенец в люльке!" И тут младенец Иса начал говорить: "Я - слуга Аллаха! Он дал мне книгу и сделал своим пророком. И он же благословил меня!"

- Так в Коране говорится, что младенец Иисус мог говорить? - изумился Жан-Пьер. - В нашей христианской Библии ничего не рассказывается об удивительных речах Иисуса в люльке или что младенец Иисус отличался от детей своего возраста. Но как может утверждать такое Коран, если он отрицает божественную природу, божественное происхождение и значение Христа?

- Ну, разумеется, Иса был способен творить чудеса не только взрослым, но и маленьким ребенком, - воскликнули дети эмира. - Неужто ты не знаешь истории, о которой говорится в Коране, когда маленький Иса своими маленькими пальчиками сделал из глины птичку, а потом хлопнул в ладоши, и птичка ожила и начала петь и летать?

- Нет, - растерялся Жан-Пьер, - о таких чудесах наша Библия ничего не сообщает...

- И каково же Мариам было смотреть потом, как заворачивают ее сына Ису в погребальные пелены... - пригорюнилась Салимах.

Глава третья. Плащаница - символ перевоплощений

В своей работе Дж. Новелли писал: "Необычайная и провокационная выставка, касающаяся также плащаницы, развернулась с 9 марта по 2 сентября 1990 года в Британском музее под названием "Подделки? Искусство обмана"".

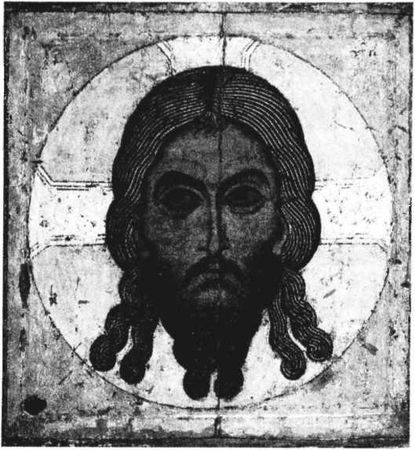

Наука вполне справедливо отмечает, что первые столетия после Рождества Христова не оставили для нас никаких изобразительных свидетельств о внешности Иисуса Христа. Ученые ссылаются на то, что Библия категорически запрещает делать "изображения всего того, что есть на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли" (Исход, 20:4; Левит, 26:1) . Это требование, по мнению науки, строго соблюдалось членами первоначального христианства, которое состояло из ревностных приверженцев Библии, иудеев.