Русский же вывоз в Германию был поставлен в очень неблагоприятные по сравнению с указанными выше государствами условия. Россией было принято решение ввести, кроме существующего общего по европейской торговле тарифа, второй тариф, с повышенными против первого пошлинами, причем этот последний предназначался для тех именно стран, которые не предоставляли России прав наибольшего благоприятствования.

В 1893 г. русское правительство издало Закон о двойном таможенном тарифе для тех стран, которые не предоставляют льготные условия для ввоза и транзита русских товаров.

Таможенный тариф 1894 г. был совместно разработан Германией и Россией. Вступили в силу пониженные ставки для Германии, Франции и других стран. С этих пор таможенная политика характеризуется отказом от строго проводимого принципа таможенно-тарифной автономии.

Контрабанда

Введение протекционистского тарифа 1822 г. и переход России на протекционистскую таможенную политику с 1877 г., а также строительство железных дорог и развитие внешней торговли на юге и востоке страны привели к расширению контрабанды не только на государственной границе, но и в торговых и промышленных центрах России.

Борьба с контрабандой приобретает большое государственное значение.

Нормы карательного характера были изложены в Таможенном уставе 1819 г., откуда они были перенесены в Уложение о наказаниях 1845 г. Этот документ содержал лишь нормы, которые применялись мировыми судьями, окружными судами и судебными палатами. Тайно провозимыми товарами считались по Таможенному уставу 1819 г. и по Уложению о наказаниях 1845 г. те, которые провозились и проносились мимо таможни за границу или из-за границы, а также и те, которые из-за границы были привезены в таможню, но в грузовых документах и в заявлениях не были упомянуты.

В 1864 г. были созданы судебные уставы, в связи с чем из Уложения о наказаниях в Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, были включены разделы о нарушении правил казенных управлений, в том числе дела о контрабанде.

В 1892 г. был принят новый Таможенный устав, который послужил основой для дальнейшего совершенствования нормативной базы таможенного регулирования.

В Таможенный устав 1892 г. были перенесены все ранее издаваемые постановления о контрабанде. Согласно Уставу, контрабандой признавались: провозимые или проносимые мимо таможен за границу или из-за границы товары, а равно и те, которые из-за границы привезены в таможню, но в грузовых документах и поданных объявлениях не показаны.

В Уставе предусматривались нормы, регулирующие вопросы: "О взысканиях и наказаниях за нарушение прав, установленных для провоза и вывоза товаров", "О взыскании за нарушение правил, установленных для перевоза товаров из одних таможен в другие и для отвоза товаров", "О взысканиях и наказаниях за нарушение прав, установленных для провоза и вывоза товаров", "О взысканиях за нарушение таможенных правил по Азиатской торговле", "О наказаниях за сопротивление таможенному распоряжению чинам".

Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи 1811 г.

Положение было подписано военным министром России Барклаем де Толли, согласно которому на каждые 150 км границы выделялся Донской казачий полк. Службу казаки несли от Палангена до реки Ягорлык, впадающей в Днестр. Всего было выделено одиннадцать донских казачьих полков: Донской казачий майора Селиванова; Донской казачий подполковника Попова 5-го; Донской казачий подполковника Платова 4-го; Донской казачий подполковника Слюсарева 2-го; 1-й Бугский казачий полк; 2-й Бугский казачий полк; 3-й Бугский казачий полк; Донской казачий генерал-майора Денисова 7-го; Донской казачий генерал-майора Иловайского 4-го; Донской казачий генерал-майора Чернозубова; Донской казачий подполковника Иловайского 8-го.

Границы охранялись в две линии. В первой охрану осуществляли казачьи команды, во второй – вольнонаемные таможенные объездчики.

В результате реорганизации Таможенной пограничной стражи из вольнонаемных создавались команды пограничной стражи из 10 объездчиков каждая. Три команды подчинялись надзирателю и его помощнику. Каждая команда охраняла участок границы протяженностью 15 верст.

Но это все не оправдало надежды государства. 5 августа 1827 г. была учреждена новая Таможенная пограничная стража на твердых воинских началах с военной организацией по типу регулярной армии. Ранее созданная таможенная стража была упразднена.

В 1832 г. казачьи полки также были отозваны с границы и отправлены на Дон.

Пограничная стража

Таможенная пограничная стража была переименована и получила название "Пограничной стражи" в соответствии с Карантинным уставом 1832 г. Пограничная стража подчинялась гражданским чиновникам департамента внешней торговли в лице начальников таможенных округов.

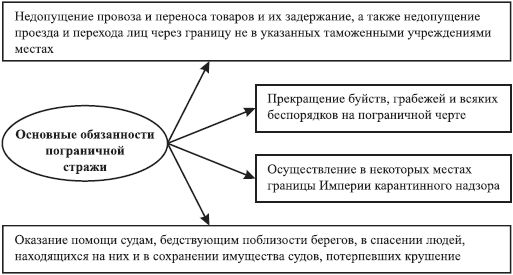

Главной задачей пограничной стражи была охрана границы в экономическом отношении, то есть борьба с контрабандой. Второй задачей являлся пограничный надзор.

Пограничная стража учреждена с целью воспрепятствования беспошлинному (тайному) провозу из-за границы разных товаров помимо таможни.

С сентября 1861 г. инспекторами Министерства финансов по пограничной страже стали назначаться офицеры или лица из числа военных, чего не было раньше.

Важным событием в жизни пограничной стражи явилось высочайшее распоряжение о включении ее в общий план Вооруженных Сил страны.

На местах пограничная стража непосредственно подчинялась таможенным округам, а в центре – Департаменту таможенных сборов, т. е. возглавлялась гражданскими чиновниками.

В начале XIX в. пограничная стража охраняла 8800 верст европейской части границы. С 1856 г. на офицеров, а с 1878 г. и на нижних чинов распространялся порядок, установленный в армии, по награждению орденами и медалями за отличия в охране государственной границы и задержание контрабандистов. В конце века пограничные бригады были учреждены на Кавказе и в Средней Азии.

В 1893 г. на базе пограничных бригад был создан Отдельный корпус пограничной стражи и подчинен непосредственно Министерству финансов, который выполнял задачи по охране границы в таможенном отношении и вел активную борьбу с контрабандистами.

Морская таможенная полоса 1868 г.

Государственный Совет России 1 июля 1868 г. принял постановление, юридически закрепившее положение морской таможенной полосы:

1) пространство полосы в три морских мили от русского берега, как на материке, так и на острове, признается морскою таможенной полосою, в пределах которой все, как русские, так и иностранные суда, подлежат надзору русских таможенных властей;

2) всякое судно, русское или иностранное, которое войдет в морскую таможенную полосу, может быть подвергнуто осмотру таможенной стражей, причем шкипер судна обязан по требованию предъявить все имеющиеся у него как судовые, так и грузовые документы;

3) всякое судно, вошедшее в морскую полосу, при подходе к нему судна под русским таможенным флагом, должно остановить ход. В случае неисполнения сего таможенное судно делает по нему холостой выстрел, и если после этого все то же вошедшее в морскую таможенную полосу судно не остановится, то крейсер, повторив холостые выстрелы, стреляет сперва по рангоуту (чтобы сбить паруса и мачты), а затем и по корпусу судна;

4) преследование судна, не подчинившегося требованию крейсера в морской таможенной полосе, может быть продолжено и за пределами этого пространства в водах нейтральных. Постановление предусматривало создание морского крейсерства для надзора за морской таможенной полосой с целью недопущения в страну контрабандных товаров.

Таможенная документация таможенных учреждений

В XVII – XVIII вв. роль таможенных деклараций играли выписки. Основной функцией таможен был сбор таможенных пошлин. Ряд этих пошлин взимался на месте и не требовал выдачи специальных документов. Однако основная пошлина с продажи товаров – тамга, которая бралась иногда в таможне при провозе. Здесь же товар запечатывался при помощи таможенных узелков и печатей – пломб. Торговый человек, везущий этот товар в другой город для продажи, получал документ с его подробным описанием и оценкой – таможенную выпись, которую предъявлял по дороге и на месте продажи. Она освобождала его от повторного платежа.

Стремление к тому, чтобы избежать подлога, толкало центральную и местную администрацию к еще большему контролю за таможенной документацией. Одним из следствий ужесточения этого контроля было введение специальных печатей для удостоверения подлинности выдаваемых выписей.

В течение XIX в. таможенная документация, использовавшаяся при оформлении ввозимых и вывозимых товаров, неоднократно подвергалась усовершенствованиям.

Особое внимание уделялось защите от подделок, для чего в 1824 г. в таможнях по европейской границе была введена гербовая бумага с особым штемпелем для объявлений на привозные товары.

В 1826 г. принято решение при выдаче в таможнях коносаментов, накладных и объявлений на иностранных языках подавать их в двух экземплярах, чтобы дубликаты посылались в Департамент внешней торговли для ревизии.

В 1831 г. были введены новые формы деклараций, в 1834 г. – употребление гербовой бумаги с особым штемпелем в таможнях азиатской границы. Тогда было принято решение об обязательной выдаче купцам квитанций об оплате пошлин на товары. Кроме того, было разрешено коносаменты и накладные на привозные товары, не утвержденные заграничным отправителем, подписывать шкипером или старшим "извозчиком".

В 1836 г. изобретен новый способ клеймения товаров. Параллельно шел процесс все большей регламентации: всевозможных бланков, разнообразных циркуляров и форм учета.

Таможенный устав по европейской и азиатской торговле 1892 г.

В 1892 г. был принят Таможенный устав по европейской и азиатской торговле, в котором была отражена таможенная политика Российской Империи.

Согласно данному Таможенному уставу, Главное управление таможенною частью на всем пространстве Империи принадлежало Министерству финансов по департаменту таможенных сборов.

Таможенное управление состояло из департамента таможенных сборов:

• начальников таможенных округов;

• таможен, таможенных застав;

• таможенных постов;

• переходных пунктов;

• пограничной стражи.

В состав таможенных округов входило определенное число таможен, таможенных застав, таможенных постов и переходных пунктов. Каждым таможенным округом управлял начальник округа, а при нем был окружной таможенный ревизор.

Таможни, таможенные заставы и переходные пункты служили для пропуска товаров по внешней торговле Империи, которые в свою очередь были поделены:

• на главные складочные таможни;

• таможни первого класса;

• таможни второго класса;

• таможни третьего класса;

• таможенные заставы;

• переходные пункты.

Каждая таможенная застава находились под главным надзором управляющего из таможенных чиновников, а на переходных пунктах состояли надзиратели.

Все проходящие через таможни люди должны были вести себя вежливо и предъявлять товар для досмотра, а таможенные чиновники должны были быть взаимно вежливыми и благопристойным образом получать нужные сведения о провозимом товаре и не требовать больше того, что было предписано, т. е. не должно быть взаимных услуг между таможенником и торгующим человеком, нельзя было требовать и принимать деньги, вещи и т. д.

Провозить через таможни и таможенные заставы можно было только по тарифу разрешенные иностранные товары. Согласно статье 327 Таможенного устава по европейской и азиатской торговле 1892 г., говорилось: "К таможням второго и третьего класса дозволяется привозить следующие иностранные товары:

1) все товары, не обложенные по тарифу пошлиною;

2) из товаров, обложенных по тарифу пошлиною, те, кои не подлежат наложению таможенных клейм, за исключением лишь чая, вин, крепких напитков, сахара (сырца и толченого всякого), красок и аптекарских материалов, золотых и серебряных вещей, подлежащих наложению клейм в пробирных палатках;

3) из товаров, обложенных пошлиною, подлежащих наложению бандеролей: сахар рафинированный, в головах и кусках, табак курительный и нюхательный и сигары".

Товары, провозимые или проносимые мимо таможен за границу или из-за границы либо привезенные в таможню, но не указанные в грузовых документах и не объявленные, считались тайно провозимыми товарами. Иностранные товары, запрещенные к привозу, конфисковывались, а с хозяина этих товаров взыскивалась двойная цена.

Обращалось внимание на защиту кредитных банковских билетов не только Российской Империи, но и Царства Польского.

Был запрет на ввоз игральных иностранных карт. В случае обнаружения игральных карт они должны были быть отосланы в С.-Петербургский опекунский совет.

Запрещено было ввозить в Российскую Империю билеты иностранных лотерей. В случае привоза они конфисковывались, а эти лица немедленно высылались обратно за границу.

В Уставе были предусмотрены и специальные наказания за тайный провоз товаров и соучастие в тайном провозе товара, за укрывательство тайно провезенных товаров. В статье 1633 "Неведением закона никто, ни подданный Империи и Царства Польского, ни иностранец, оправдаться не может".

Предусматривалась ответственность за тайный провоз товаров, за невнесение денежного взыскания.

В Уставе предусматривался порядок доноса и действий по доносу о тайно провозимых товарах. Уточнялось, что доносы должны были быть письменными и подписанными доносителями, а принятие доноса подтверждалось протоколом. Могли быть устные доносы, но только в силу неграмотности, но в этом случае должен быть составлен протокол о том, что донос принят со слов и подписан присутствующими и доносителем "тремя крестами или другими знаками". В доносе должны быть указаны все сведения, которые предусмотрены в Уставе: "Статья 1665. В доносе должно быть означено:

1) в каком месте, доме, лавке, амбаре или магазине товар находится; или где, по какой дороге и откуда привозится; или же на каком корабле или судне привезен или привезется;

2) какой именно товар и сколько оного, если имеется о том сведение, кто хозяин товара, или кем привезен и сложен, или же кем провозится;

3) на каких обстоятельствах донос основан;

4) год, месяц и число, имя доносителя и звание его.

Статья 1666. Делая донос, доноситель должен представить при нем и обеспечение, которое может состоять или в наличных деньгах, или в билетах кредитных установлений Империи или Царства Польского, или в другом имуществе (в Царстве Польском на сумму не менее 50 руб. серебром); а в случае неимения обеспечения, ручательство двух известных в том месте надежных лиц на тот предмет, чтобы в случае неотыскания по доносу товаров, мог доноситель или поручители за него вознаградить за убытки, которые от сего могут произойти для того, на кого сделан донос (а)".

В случае обнаружения таможней запрещенных или утаенных от пошлин товаров на данный товар составлялась опись и протокол по доставлению его в таможню или полицию в присутствии задержателя и поимщика. При осмотре товара таможня должна произвести оценку данного товара.

Уточнялся порядок производства и решения конфискованных дел, объявлении и приведении в исполнение данных решений. Предусматривался срок семь дней, в течение которого могла быть принята жалоба на неправильные действия таможни, на неправомерное задержание товара и в этом случае жалоба должна быть рассмотрена. По истечении семи дней жалоба не принималась и не рассматривалась.

В Уставе предусматривались и специальные правила продажи товаров с публичного торга при таможнях. Сначала товар оценивался, а потом осуществлялась его продажа. Суммы, поступающие по конфискованным делам, распределялись согласно правилам, которые предусмотрены в Уставе. Правила эти зависели от особенностей конфискованных товаров (беспошлинные товары, запрещенные товары к привозу, тайно провозимые товары).

В Уставе также была предусмотрена и награда за найденный товар (конфискованный товар). Так, например, статья 1826 Устава говорит: "В тех случаях, когда за иностранные товары, задержанные в пределах пограничной черты с провозителями, не может быть взыскана пеня, относительно награды поимщикам поступается следующим образом:

1) если провозитель вовсе пени внести не в состоянии, то сверх выдачи подлежащей части от проданных товаров, выдается еще, взамен следующей из пени части, из капитала Департамента внешней торговли 20 процентов против вырученной за товары суммы;

2) если виновный окажется несостоятельным к платежу полной пени, однако у него отыщется какое-либо имущество, то оное продается с публичного торга и из вырученной суммы выдается поимщику 20 процентов с цены задержанного товара, а из остальных, сколько оных будет, по 10 процентов обращается в капитал на пенсии таможенным чиновникам и для увечных, а прочие 80 процентов в капитал Департамента внешней торговли от конфискованных товаров;

3) если от продажи имения провозителя поступит менее 20 процентов, тогда все полученные за имение деньги следует обращать на выдачу поимщикам или задержателям: в Царстве Польском недостающее к 20 процентам количество денег дополняет из капитала Департамента внешней торговли, как сказано в 1 пункте сей статьи".

Департамент таможенных сборов

26 октября 1864 г. Департамент внешней торговли был переименован в Департамент таможенных сборов.

Первым директором Департамента таможенных сборов был назначен тайный советник, статс-секретарь князь Д. А. Оболенский.

Департаменту таможенных сборов кроме таможен подчинялись пограничная и корчемная стражи.

Пограничная стража в связи с созданием Отдельного корпуса пограничной стражи в 1893 г. была выведена из подчинения Департамента.