Сензитивность – повышенная чувствительность.

Сенсорные эталоны – сложившиеся представления об основных свойствах предметного мира (цвет, форма, величина предметов, высота звуков и т. д.).

Синдром – определенное сочетание признаков явления, объединенных единым механизмом возникновения.

Синектика – метод активизации коллективного творчества. Для обсуждения проблемы собираются специалисты разных областей и с разным жизненным опытом. Столкновение самых неожиданных мнений, невероятных аналогий приводит к рождению новых идей.

Синтез – процесс практического или мысленного воссоединения целого из частей.

Системный анализ – методический подход к анализу явлений, когда они рассматриваются как система, не сводимая лишь к сумме своих элементов, обладающая структурой.

Сознание – высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку как общественно–историческому существу.

Соотносящие действия – действия, цель которых состоит в приведении двух или нескольких предметов (или их частей) в определенные пространственные взаимоотношения.

Социальные стереотипы (от греч. stereos – "твердый" и typos – "отпечаток") – сложившиеся в сознании отдельных людей и социальных групп устойчивые представления о тех или иных социальных явлениях, привычное отношение к ним. Можно выделить политические, моральные, религиозные и другие стереотипы – классовые, националистические, узкогрупповые и т. д. Разного рода социальные стереотипы нередко проявляются и в деловом общении.

Социометрический статус – положение субъекта в системе межличностных отношений.

Способности – совокупность природных и социальных свойств человека, благодаря которым он может совершать разного рода деятельность: мыслить, творить, общаться с другими людьми, воспитывать себе подобных и т. д. Психические способности личности выступают как субъективные условия и предпосылки всех видов ее социальной деятельности. Способности проявляются прежде всего как знания, умения и навыки в той или иной деятельности, в том числе и в сфере делового общения.

Стресс – неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование, представляющий собой напряжение организма, направленное на преодоление возникающих трудностей и приспособление к изменившимся требованиям.

Структура – совокупность устойчивых связей между множеством компонентов объекта, обеспечивающих его устойчивость и тождество самому себе.

Танатос (от греч. thanatos – "смерть") – в психоанализе З. Фрейда это понятие означает бессознательное влечение к разрушению и смерти.

Темперамент (от лат. temperamentum) – характеристика человека с точки зрения динамики его нервной деятельности и психической активности, ее темпа, ритма, интенсивности, устойчивости и т. д. В психологии выделяют следующие типы темперамента человека: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Они были впервые описаны древнегреческим врачом Гиппократом. Русский физиолог И. П. Павлов характеризовал указанные типы темперамента как различные типы высшей нервной деятельности человека.

Теория поля – разработана немецким психологом К. Левином. Речь идет об изучении влияния на поведение людей возникающего при их общении психологического поля. Одни его участки притягивают людей друг к другу, другие отталкивают. Это явление К. Левин назвал валентностью, которая может быть положительной или отрицательной. Личность в его теории представлена в виде "систем напряжения". В деловом общении постоянно возникают психологические поля с разными значениями. Важно влиять на эти поля в общих интересах, в интересах дела.

Типы личности – выделяются в зависимости от их социально–психологических и собственно психологических характеристик. В типологии К. Юнга личности классифицируются на основании преобладания у них той или иной психологической функции–мышления, эмоций, ощущений или интуиции. К. Юнг подробно описал проявления этих функций как при интровертированной, так и при экстравертированной установке личности. Исходя из этого, К. Юнг выделил мыслительный, эмоциональный (чувствующий), ощущающий и интуитивный типы личности. Каждый из них проявляет присущие ему особенности в своем поведении, деятельности и общении. Следует учитывать особенности поведения каждого из указанных типов личности в деловом общении.

Торможение – активный, связанный с возбуждением процесс, приводящий к задержке деятельности нервных центров или рабочих органов.

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия на основе приобретенных знаний и навыков.

Упрямство – 1) частный случай негативизма; 2) немотивированное противодействие всему тому, что исходит от других; 3) особенность поведения как дефект волевой сферы индивида, выражающийся в стремлении во что бы то ни стало поступить по–своему, вопреки разумным доводам, просьбам, советам, указаниям других людей.

Усвоение – основной путь приобретения индивидом общественно–исторического опыта.

Условный рефлекс – приобретенный рефлекс, возникающий в течение жизни организма при определенных условиях действия раздражителя.

Установка – направленность сознания субъекта в определенную сторону и на определенную активность. Так определил данное явление человеческой психики глубоко исследовавший его грузинский психолог Д. Узнадзе. Обосновывая учение об установках сознания, мышления и поведения людей, он подчеркивал, что установки присущи как их сознательным, так и бессознательным действиям. Для возникновения той или иной установки необходимы соответствующая потребность и ситуация ее удовлетворения. Сформировавшаяся психологическая установка объективируется в деятельности людей, в создаваемых ими предметах культуры и в общении между собой.

Филогенез – возникновение и эволюция форм сознания в ходе истории и человечества.

Характер – индивидуально–своеобразное сочетание существенных свойств личности, проявляющихся в поступках и выражающих отношение человека к действительности. Характер не является врожденным, а формируется в процессе обучения и воспитания.

Целостность ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их значимости (положительной или отрицательной).

Цель – объект, на который направлены действия.

Ценностные ориентации – ориентации отдельного человека, больших и малых социальных групп, этнических общностей и т. д. на определенные социальные ценности. В деловом общении ценностные ориентации партнеров во многом определяют характер их взаимодействия.

Ценность (от греч. axios – "ценность") – то, что имеет значение для жизнедеятельности отдельного человека и других субъектов, для удовлетворения их потребностей и реализации их интересов. В зависимости от субъектов, ориентированных на те или иные ценности, выделяют личностные, групповые, классовые, национальные, общечеловеческие и другие ценности. По своему содержанию ценности делятся на материальные, духовные, политические, правовые, нравственные, эстетические, религиозные и др.

Человеческих отношений теория – исходит из того, что в межличностных отношениях главную роль играет психологический фактор. Одним из первых эту теорию обосновал американский социолог Э. Мейо. Она была направлена, в частности, против так называемой "научной системы выжимания пота", разработанной американским инженером Ф. Тейлором и направленной на достижение максимальной интенсификации труда путем совершенствования технологии производства и материального стимулирования. Э. Мейо и его последователи обосновали большое значение в производственной и иной деятельности людей таких факторов, как морально–психологический климат в коллективе, насыщенность общения работающих в нем людей положительными эмоциями, их доброжелательные отношения друг с другом и с руководителями предприятия и т. д.

Эгоцентризм – эго ("Я") в центре. Отношение к себе самому, как к центру вселенной.

Эгоцентрическая речь – речь, обращенная к самому себе, регулирующая практическую деятельность ребенка.

Эмпатия – постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в переживание другого человека.

Литература

1. Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста. – М., 1972.

2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М., 1984.

3. Амонашвили Ш. А. В школу с шести лет. – М., 1986.

4. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! – М., 1986.

5. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. – М., 1980.

6. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. – М., 1979.

7. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать. – М., 1991.

8. Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. – М., 2005.

9. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

10. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967.

11. Венгер Л. А. Педагогика способностей. – М., 1979.

12. Волков Б. С., Волкова Н. В. Возрастная психология: в 2 ч. – М., 2005.

13. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология. – М., 2005.

14. Волков Б. С., Волкова Н. В. Психология общения в детском возрасте. -М., 2003.

15. Волков Б. С., Волкова Н. В. Психология развития человека. – М., 2004.

16. Волков Б. С., Волкова Н. В., Губанов А. В. Методология и методы психологического исследования. – М., 2005.

17. Выготский Л. С. Воображение и его развитие // Собр. соч.: В 6 т. – М.,

1983. Т. 2.

18. Выготский Л. С. Детская психология // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. Т. 4.

19. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1983. Т. 6.

20. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000.

21. Давидчук А. Н. Развитие у дошкольников конструкторского творчества. -

М., 1976.

22. Давыдов В. В. Проблема развивающего обучения. – М., 1986.

23. Детская практическая психология: Учебник / Под ред. Т. Д. Марцинковской. – М., 2001.

24. Джайнотт Х. Дж. Родители и дети // Знание, 1986. – № 4.

25. Диагностика готовности детей к обучению в школе. Анализ поведения / Под ред. В. М. Астапова. – М., 1993.

26. Диагностика умственного развития дошкольника / Под ред. Л. А. Венгера, В. В. Холновской. – М., 1985.

27. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С. Л. Новоселовой. – М., 1985.

28. Дьяченко О. М. Воображение дошкольника. – М., 1986.

29. Житникова Л. М. Учите детей запоминать. – М., 1985.

30. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. – М., 1986. Т. 1.

31. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. – М., 1983.

32. Кольцова М. Ребенок учится говорить. – М., 1973.

33. Комарова Т. С. Изобразительное творчество в детском саду. – М., 1984.

34. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы. – М., 1991.

35. Лисина М. Н. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986.

36. Люблинская А. А. Детская психология. – М., 1971.

37. Матейчек Зд. Родители и дети. – М., 1992.

38. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982.

39. Мухина В. С. Возрастная психология. – М., 1998.

40. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981.

41. Новлянская З. Н. Почему дети фантазируют. – М., 1978.

42. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М., 1995.

43. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми / Под ред. М. И. Лисиной. – М., 1985.

44. Основы психодиагностики / Под ред. А. Г. Шмелева. – Ростов–на–Дону,1996.

45. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб., 1999.

46. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М., 1990.

47. Отношения между сверстниками в группе детского сада / Под ред. Т. А. Репиной. – М., 1990.

48. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избр. психол. произв. – М., 1967.

49. Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника. – М., 1977.

50. Поддьяков Н. Н. Умственное воспитание дошкольника // Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. – М., 1980.

51. Популярная психология для родителей / Под ред. А. А. Бодалева. -М., 1988.

52. Практическая психодиагностика: методы и тесты / Ред. – сост. Д. Я. Райгородский. – Самара, 1998.

53. Прихожан А. М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. -М., 2000.

54. Психология детства / Под ред. А. А. Реана. – СПб., 2003.

55. Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского. -М., 1987.

56. Психолого–педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М., 1998.

57. Родари Д. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй. – М., 1978.

58. Романова Е. С., Потемкина О. Ф. Графические методы в психологической диагностике. – М., 1992.

59. Савенков А. И. У колыбели гения. – М., 2000.

60. Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н. Н. Поддьякова, В. Н. Аванесовой. 2–е изд. – М., 1981.

61. Смирнова Е. О. Психология ребенка. – М., 1997.

62. Спиваковская А. С. Игра – это серьезно. – М., 1981.

63. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1991.

64. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. – М., 1991.

65. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. -М., 1995.

66. Урунтаева Г. А. Психология дошкольника. – М., 1996.

67. Усова А. П. Обучение в детском саду. – М., 1981.

68. Фельдштейн Д. И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. -М., 1995.

69. Фельдштейн Д. И. Психология становления личности. – М., 1994.

70. Флейк–Хобсон К., Робинсон Б. Е., Скин П. Мир входящему: развитие ребенка и его отношений с окружающими. – М., 1992.

71. Фридман Л. М. Изучение процесса личностного развития ученика. -М., 1998.

72. Фридман Л. М. Психология в современной школе. – М., 2001.

73. Фридман Л. М. Психология детей и подростков. – М., 2003.

74. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. – М., 1989.

75. Хрестоматия по детской психологии / Под ред. Г. А. Урунтаевой. -М., 1997.

76. Чеснокова И. И. Особенности развития самосознания в онтогенезе // Принцип развития в психологии. – М., 1978.

77. Экман П. Почему дети лгут? – М., 1993.

78. Эльконин Д. Б. Детская психология. – М., 1960.

79. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978.

80. Эриксон Э. Детство и общество. – М., 1996.

81. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. -М., 1984.

82. Яшнова О. А. Успешность младшего школьника. – М., 2003.

Приложение 1

Закономерности успешного общения

Для успешного обучения необходимо учитывать:

♦ то, что люди больше всего в себе ценят;

♦ правила эффективной обратной связи;

♦ барьеры общения и др.

Правила успешного общения

♦ Подчеркивание индивидуальности партнера.

♦ Обращение к собеседнику по имени (запоминание имени).

♦ Уважение достоинства, желаний, потребностей партнера.

♦ Видение партнера в положительном свете.

♦ Принятие во внимание особенностей мужской (женской) роли.

♦ Обращение к прошлому и будущему собеседника.

♦ Уважение прав человека.

♦ Адресация к долгу ("я должен").

♦ Приятные слова, преувеличивающие какие–то достоинства, эффект внушения (комплимент).

♦ Обращение к личности.

Правила эффективной обратной связи

В обратной связи не содержится советов, интерпретаций, пожеланий, обобщений, выводов и оценок, "работающих" на нарушение контакта.

1. Персональность. Обращение от первого лица ко второму.

2. Конкретность. Описание конкретного конфликта, факта, действия, высказывания без каких–либо обобщений и выводов.

3. Конструктивность. Говорить только о том, что человек может в себе изменить.

4. Констатация факта (без выводов). Ограничиваться только нейтральным описанием действия, факта, события.

5. Безоценочность. Сообщить собеседнику о своих собственных чувствах и переживаниях по поводу происходящего (описать, какое воздействие на меня оказало твое действие).

Особенности общения

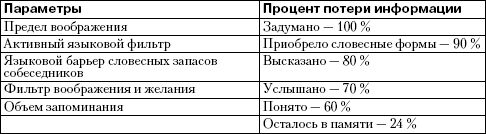

На каждом этапе словесного оформления мыслей происходит потеря информации и ее искажение. Масштаб этих потерь определяется:

♦ общим несовершенством человеческой речи;

♦ точностью воплощения мыслей в словесной форме (табл. 6, 7).

Таблица 6

Этапы потери информации

Таблица 7

Барьеры общения