Механизмы децентрации и идентификации (в том значении, которое определено в предыдущем параграфе) мы считаем важнейшими в процессе познания педагогом личности учащегося. Именно со способностью отойти от своей эгоцентрической позиции, понять и принять точку зрения учащегося, а в лучшем случае – со способностью встать на его место и рассуждать с его позиции связаны в существенной мере адекватность, полнота и глубина познания педагогом личности учащегося. Однако представляется, что все это составляет не только содержание специальных педагогических способностей, но и специальных умений. Поэтому закономерности, механизмы и методы познания педагогом личности учащегося должны рассматриваться как важнейший элемент профессионально-педагогической подготовки. Умения наблюдать индивидуально-психологические особенности учащихся, как это экспериментально установлено А. М. Поздняковой, стихийно формируются значительно менее интенсивно, чем умения замечать общие особенности учебной деятельности группы (класса) в целом.

Оригинальный подход к проблеме психологии познания педагогом личности учащихся может быть осуществлен, если попытаться исходить из концепции о рефлексивно-перцептивных способностях. Рефлексивно-перцептивные способности впервые были выделены как компонент в структуре педагогических способностей Н. В. Кузьминой. Эти способности обращены к объекту-субъекту педагогического воздействия и связаны со специфической чувствительностью педагога к собственной личности и к личности учащихся. Таким образом, с данными способностями связана эффективность познания педагогом самого себя и личности другого человека.

Мы уже подчеркивали выше, что считаем необходимым при анализе проблем межличностного познания вести речь не только о способности педагога к адекватному познанию учащихся, но и о соответствующих педагогических умениях. В связи с этим мы предлагаем выделять (Реан А. А., 1990) рефлексивно-перцептивные умения и рефлексивно-перцептивные навыки. Рефлексивно-перцептивные умения образуются комплексом умений педагога: познать собственные индивидуально-психологические особенности, оценить свое психическое состояние, а также осуществить разностороннее восприятие и адекватное познание личности учащегося. Как и любые умения вообще, эти умения основаны на системе соответствующих знаний (закономерностей и механизмов межличностного познания и рефлексии, возрастной психологии детей, подростков, юношей) и определенных навыков. Сколь бы обширными и разносторонними ни были у педагога указанные знания, без наличия целостного комплекса соответствующих навыков рефлексивно-перцептивные умения не могут быть сформированы. Указанный комплекс навыков, которые будем в дальнейшем называть рефлексивно-перцептивными навыками, позволяет педагогу осуществлять некоторые действия, связанные с познанием личности учащегося, без поэлементной сознательной регуляции и контроля. По нашему мнению, в структуру этих навыков входят: социально-перцептивные, рефлексивные и интеллектуальные навыки. Последние предполагают автоматизацию способов решения отдельных, встречавшихся ранее педагогических задач по самопознанию и познанию личности учащихся.

Выделение группы рефлексивно-перцептивных умений представляется нам целесообразным, хотя, как известно, в некоторых моделях педагогической деятельности существует специальный гностический компонент. Однако гностические умения (например, по Н. В. Кузьминой) обращены не только к субъекту-объекту педагогического воздействия, но и к другим структурным компонентам педагогических систем: предмету совместной деятельности, средствам педагогической коммуникации, целям обучения и воспитания. Таким образом, рефлексивно-перцептивные умения являются отдельной, особой группой внутри большого блока гностических умений. Выделение подобной специальной группы умений представляется логичным и по принципу изоформизма (подобия): существуют и описаны рефлексивно-перцептивные способности, адекватно им выделяются рефлексивно-перцептивные умения.

Рассмотрим вопрос выделения рефлексивно-перцептивных способностей, рефлексивно-перцептивных умений и навыков в качестве единого целого, хотя в психологии существуют и изучаются отдельно феномены рефлексии и перцепции (в данном случае социальной). Представляется, что такое соединение вовсе не механистично, а несет в себе большой психологический смысл. Действительно, в свете современных исследований (А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев и др.) существует прямая связь между полноценностью, когнитивной сложностью, дифференцированностью отражения им индивидных и личностных особенностей других людей.

Познание педагогом личности учащегося может существенно затрудняться при неглубоком знании педагогом собственной личности, своих сильных и слабых сторон, установок, индивидуальных особенностей реагирования в различных педагогических ситуациях. Стереотипное восприятие педагогом учащихся, причем такое, которое блокирует потребность в самоанализе, особо проявляется при наличии значительных трудностей в работе. Так, нами было экспериментально установлено, что чем больше трудностей испытывает субъект в педагогическом общении и деятельности, тем менее ответственными, менее профессионально заинтересованными, менее осознанно выбравшими профессию ему представляются учащиеся, с которыми он работает (все корреляционные связи значимы на уровне равном 0,05). Мы склонны интерпретировать эти результаты как проявления своеобразной психологической защиты (или "защитной" экстернальности по Дж. Роттеру, К. Муздыбаеву), когда обилие субъективных трудностей в собственной педагогической деятельности объясняется различными объективными (внешними по отношению к себе) негативами в личности учащихся: "трудный контингент", "безответственные личности", "случайные для профессии люди" и т. п.

Мы уже говорили о связи продуктивности педагогической деятельности с адекватностью, полнотой и глубиной познания педагогом личности учащегося. Выше были приведены и некоторые результаты экспериментальных исследований. Дополняющие их данные получены Е. Н. Жучевой, которая проводила исследование в рамках проблемы педагогических способностей. Было установлено, что существует прямая корреляционная связь между развитием рефлексивно-перцептивных способностей педагога и уровнем его деятельности. Педагоги низкого уровня деятельности по сравнению с мастерами педагогического труда проявили невысокую способность (и даже неспособность) активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся на основе учета их индивидуально-психологических особенностей. Был обнаружена связь между уровнем деятельности педагога и его способностью к анализу результатов собственной деятельности.

Таким образом, эти и все другие приведенные нами в настоящем разделе данные экспериментальных исследований устанавливают достоверную связь между продуктивностью деятельности педагога и познанием им личности учащегося. Осуществление эффективного рефлексивно-перцептивного анализа (на основе соответствующих способностей и умений) мы рассматриваем в качестве одного из важных факторов повышения продуктивности педагогической деятельности.

16.4. Рефлексивно-перцептивный тренинг (РП-тренинг)

Название РП-тренинга достаточно полно отражает основную цель его проведения: освоение участниками приемов и методов более глубокого проникновения в собственную личность и реальное осуществление такого проникновения и самоанализа (рефлексия) и более адекватного, преимущественно в профессиональной сфере, познания других людей (перцепция). Соединение двух относительно самостоятельных задач в одной цели, по замыслу разработчика РП-тренинга (Реан А. А., 1989), не произвольно, а базируется на представлении о целостном рефлексивно-перцептивном анализе. В целом ряде отечественных и зарубежных исследований выявлена не только тесная корреляционная связь между сформированностью перцептивных и рефлексивных умений, навыков, способностей, но и связь между уровнем проведения человеком рефлексивно-перцептивного анализа и продуктивностью его профессиональной деятельности.

Безусловно, следует констатировать, что такой тренинг-практикум адресован в первую очередь представителям профессий так называемого социономического типа, т. е. связанных с межличностными взаимодействиями (образовательные системы, персонал управления, социальные работники и др.).

Содержательный аспект РП-тренинга состоит в последовательном и цикличном переходе от незнания к знанию (осознанию) определенной психологической реальности. Цикличность перехода означает регулярное возвращение к уже выявленным психологическим феноменам с целью их наилучшего понимания на данном этапе развития группы.

Групповому анализу подвергаются основные психологические механизмы познания других и самопознания (стереотипизация, проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия и др.), а также сопутствующие групповые и межгрупповые социально-психологические феномены. Особое внимание уделяется выявлению неадекватных представлений участников РП-тренинга в сфере профессионального взаимодействия, а также коррекции соответствующих профессиональных установок.

Процедурный аспект рефлексивно-перцептивного тренинга находится в непосредственной зависимости от содержательного аспекта. Поэтому большая часть процедур (ролевые игры, дискуссии и т. п.) специально разрабатывалась в соответствии и вместе с программой РП-тренинга и занимает в его структуре строго определенное место. Сложность состояла в том, что процедуры должны были быть технологичны, т. е. стабильно приводить к определенному результату, например самостоятельному выявлению группой некоторого психологического феномена. Разрешению этой проблемы способствовало, в частности, использование количественных параметров (процент уверенности в правильности ответа и др.).

Кроме специально разработанных процедур (игры "Комплименты", "Кто есть кто", "Криминал" и др.) широко используются психотехнические игры (эффекты активизации, релаксации, группового сплочения и т. п.). Следует также отметить, что специфика тренинга-практикума состоит в значительной роли процедуры "рационализации" (можно даже сказать – нетрадиционно высокой для тренингов роли): ведущий не единожды обобщает и систематизирует представления о проблеме профессионального межличностного познания и самопознания, опираясь при этом на результаты игровой и аналитической работы группы.

Обучающий и коррекционный аспекты находят выражение в следующих результатах проведения тренинга-практикума:

• освоение эффективных приемов и методов познания личностных особенностей других людей;

• освоение приемов адекватного самопознания;

• некоторая коррекция самовосприятия и запуск механизма самопознания и самокоррекции как личности и субъекта профессиональной деятельности;

• освоение системы рефлексивно-перцептивного анализа (формирование соответствующих знаний, умений, навыков);

• коррекция психологических установок в межличностном и профессиональном межгрупповом общении;

• специфический опыт общения в тренинговой группе (эффект немедицинской психотерапии).

Кроме этого, по окончании РП-тренинга с каждым из участников проводится индивидуальная консультация по его личным и профессиональным проблемам на основе предварительно проведенного психологического тестирования и результатов анализа поведения в группе.

Динамический аспект отражает процесс развития тренинговой группы и динамику межличностных отношений в ней. Анализ и коррекция групповой динамики являются одной из наиболее сложных творческих задач ведущего (каждая группа развивается по-своему). В связи с этим возникает вопрос: можно ли считать рассматриваемый тренинг-практикум технологией? Представляется, что ответ будет утвердительным, но при одном важном замечании: высокий уровень групповой активности, динамичность развития группы являются необходимым условием успешного проведения как отдельной процедуры, так и тренинга-практикума в целом. Ведущему же в ходе проведения РП-тренинга необходимо поддерживать баланс между спонтанной групповой активностью и деятельностью группы, определяемой программой. В этом также состоит существенная особенность РП-тренинга в сравнении с традиционными представлениями о тренинговом процессе. О высокой технологичности РП-тренинга свидетельствуют стабильно высокие результаты его проведения в течение целого ряда лет в различных городах Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана тренерской командой (А. А. Реан, М. Ю. Ермишкин, С. Е. Лукин, Д. Г. Сироткин и др.) в целях повышения профессионализма персонала управления образовательных учреждений различного типа и педагогов. Профессионалы в ходе подведения итогов отмечают достаточно высокую эффективность и полезность тренинга-практикума как для своей профессиональной деятельности, так и для личной жизни (среднегрупповые показатели от 4,1 до 5,0 баллов по пятибалльной шкале в разных группах). Таким образом, рефлексивно-перцептивный тренинг является гибкой технологией повышения профессионализма в области межличностного познания.

Технологией повышения профессионализма в области педагогической деятельности является также и (Реан А. А., 1991) системная процедура аттестации и оценивания деятельности педагогов. Эта технология не является тренинговой. Но в ее основе, так же как и в основе РП-тренинга, лежат идеи самоанализа профессиональной деятельности и включения на основе проведенного самоанализа и самооценки механизмов самокоррекции и профессионального самосовершенствования. Важнейшей особенностью данной технологии является процедура сравнительно-сопоставительного анализа результатов оценки педагогом собственной деятельности с оценкой его деятельности методом компетентных судей (экспертный рейтинг).

16.5. Интеросистемная социогностика в деятельности педагога

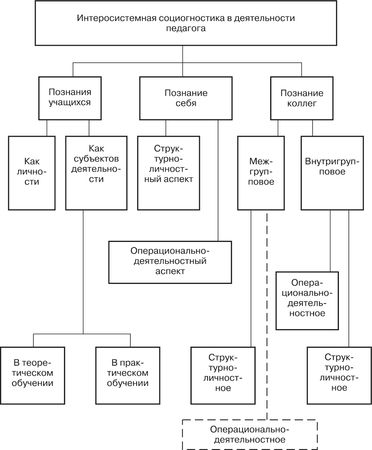

На рис. 16.1 представлена модель, описывающая педагога как субъекта межличностного познания и самопознания. Коротко остановимся на характеристике содержания и смысла элементов модели.

Термином "социогностика" мы указываем на то, что речь идет, во-первых, о гностической, познавательной деятельности педагога, во-вторых, что эта гностическая деятельность ограничивается социально-психологическим аспектом, т. е. познанием субъекта. Термином "интеросистемная" мы подчеркиваем, что педагогическая социогностика в данной модели описывает процесс внутри той или иной педагогической системы.

Рис. 16.1. Схема интеросистемной социогностики в деятельности педагога

Выделение в модели трех основных блоков – познание учащихся, себя и коллег – сделано нами не случайно, но отражает некоторые принципиальные положения. В самом общем виде можно сказать, что это есть следствие теоретического обобщения, которое доказательно утверждает взаимосвязь и даже единство названных трех процессов познания. На теоретическом анализе такого единства и взаимосвязи мы уже достаточно подробно останавливались как в этой книге, так и в других наших работах (Реан А. А., 1990, 1994). Профессионализм познания учащихся коррелирует с профессионализмом отражения собственного Я (в личностном и субъективном смыслах), а также с профессионализмом познания коллег. И это не внешние корреляции, а суть внутренние, органичные связи и взаимообусловленность указанных процессов.

Опустимся теперь по вертикали на один шаг и рассмотрим второй уровень модели (по всей ее горизонтали). Познание учащихся предлагается рассматривать как двухкомпонентный процесс: познание как личности и как субъекта учебно-познавательной деятельности. По существу, принципиально такой же подход положен и в основу рефлексивного процесса – процесса познания педагогом самого себя. При этом компонентами названного процесса являются познание себя как личности и как субъекта профессионально-педагогической деятельности. Первый аспект связан с познанием и адекватной оценкой своих личностных особенностей, сильных и слабых сторон своей личности, познанием особенностей эмоциональной регуляции и т. д. Второй аспект – с познанием, анализом и оценкой профессионально-педагогической умелости, а также с соотнесением результатов познания в личностном плане с проблемами собственной профессиональной деятельности, повышением ее продуктивности и профессионализма.

Процесс познания коллег в принципиальном плане мы тоже связываем с дихотомией – личность и субъект деятельности. Однако здесь появляются и принципиально новые моменты. Как видно, на втором уровне модели процесс познания коллег мы рассматриваем как протекающий в двух направлениях – межгрупповое и внутригрупповое познание. В самом общем виде мы говорим именно об этих двух компонентах, имея в виду, что критерии формирования групп в каждом конкретном случае могут быть различными. О межгрупповом и внутригрупповом познании и оценивании может идти речь, например, в связи с критерием педагогического стажа (группа "опытных" и "молодых" педагогов). Дифференциация может осуществляться и по предметному критерию: внутригрупповое познание и оценивание – преподаватели одной кафедры вуза, учителя одного предмета или одной предметной комиссии школы; межгрупповое познание и оценивание – преподаватели различных кафедр, учителя разных предметов или разных предметных комиссий школы. Специфичным проявлением дифференциации и протекания процессов межгруппового и внутригруппового познания и оценивания как частного случая нашей модели является процесс межгруппового познания и оценивания в профтехучилище (преподаватели – мастера производственного обучения).

Переместимся теперь по вертикали еще на один шаг вниз и рассмотрим третий уровень модели (по всей горизонтали). Блок "познание коллег" на этом уровне связан с уже знакомыми нам компонентами процесса познания: личностным и деятельностным, т. е. речь идет о познании коллег как личностей и как субъектов профессионально-педагогической деятельности. Однако оба эти аспекта могут быть рассмотрены только как компоненты процесса внутригруппового познания и оценивания. При межгрупповом познании личностный компонент присутствует, а деятельностный может и отсутствовать. Это зависит от критерия межгрупповой дифференциации. Скажем, если межгрупповая дифференциация рассматривается по уровню педагогического стажа, то процесс межгруппового познания и оценивания имеет двухкомпонентную структуру: профессионально-педагогическое познание и оценивание идет как в личностном, так и в деятельностном аспекте. Если же межгрупповая дифференциация связана, например, с предметным критерием (преподаватели разных дисциплин, разных кафедр), то объективно следует говорить лишь о процессе познания коллег как личностей, о мастерстве профессионализме познания и оценивания коллег в личностном аспекте, обоснованно полагая при этом, что профессиональное и адекватное познание и оценивание коллег в профессиональном аспекте, как субъектов профессионально-педагогической деятельности, в этом случае ограниченно. Подобные ограничения связаны с различиями в предметной области (например, математика – литература, теоретическое обучение – производственное обучение, общеобразовательные дисциплины – профессионально-практическое обучение и т. д.). И чем сильнее эти различия, тем больше ограничений в возможности осуществления адекватного познания и оценивания коллег как субъектов деятельности на межгрупповом уровне. Не затрагивается этими ограничениями, пожалуй, лишь та сфера деятельности коллег, в которой они представлены как субъекты воспитательного воздействия, т. е. профессионально осуществляют функции воспитания в процессе профессионально-педагогического общения.