Понять и применять социально-правовое мышление невозможно без представления о его объекте. По-видимому, здесь такое же положение, как и при решении инженерных задач, которое вряд ли можно осуществить в соответствующих представлениях об используемых материалах, назначении и условиях функционирования конструируемых машин и приборов. К сожалению, нередко непрофессионалами, да и профессионалами тоже, делаются попытки решать социально-правовые задачи, например о принятии либо отмене уголовного закона, усилении и ослаблении ответственности за отдельные преступления без реального представления о регулируемом объекте. Зачастую в основе многих предложений в той области, которую именуют уголовной политикой, лежат некие умозрительные представления о поведении человека, основанные на допущениях о высокой действенности угроз наказанием или самого наказания, стереотипных представлениях о процессе функционирования правоохранительных органов и др.

Поэтому совершается немало ошибок в практике применения социально-правового мышления. В частности, это произошло при разработке уголовно-правовых мер борьбы с самогоноварением. Самогоноварение, с которым столкнулись правоохранительные органы, это уже не отдельные факты, а социальное, относительно массовое явление, которое начало развиваться по собственным закономерностям и потребовало адекватной реакции. Выяснилось, в частности, что самогоноварением, наказуемым в уголовном порядке, занимаются сотни тысяч, что привлечение их к уголовной ответственности на основе неотвратимости наказания невозможно, да и фактически обществом не одобряется, что рост репрессии требует значительного увеличения штатов милиции, а следовательно, и выведения многих активных работников из народного хозяйства, что установление фактов самогоноварения требует ограничения прав граждан, в частности права на неприкосновенность жилища.

Не ставя перед собой задачи описать объект социально-правового мышления во всей его полноте, попытаемся дать характеристику некоторых важнейших его элементов.

Преступность в советской юридической литературе определяется как "возникшее в эксплуататорских общественно-экономических формациях классово обусловленное, преходящее, изменяющееся, носящее антагонистический характер социально-правовое явление, включающее в себя совокупность всех преступлений, совершенных в данном обществе и в данный период, и характеризующееся количественными (динамика, состояние) и качественными (структура, характер) показателями".

Преступность, как полагают криминологи, обладает собственными закономерностями, внутренними связями. Она способна приспосабливаться к меняющимся социальным условиям. Состояние преступности – это число совершенных преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории в определенный период. Структура ее – соотношение отдельных групп преступлений (насильственных, корыстных, корыстно-насильственных, особо тяжких, тяжких, менее тяжких, малозначительных; случайной, профессиональной, организованной преступности; преступлений взрослых и несовершеннолетних и др.). Динамика – это движение преступности во времени.

Теоретическая разработка преступности довольно основательно проведена советскими криминологами (Г. А. Аванесов, Ю. Д. Блувштейн, В. К. Звирбуль, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров, А. М. Яковлев и др.), хотя и не исследованных вопросов осталось немало. С эмпирической характеристикой этого явления дело обстоит куда хуже, что вызывает определенные протесты общественности. Но были времена, когда в открытой печати не публиковались данные о преступности. Однако были времена, когда они публиковались достаточно полно. В 1987 г. данные о преступности начали публиковать в открытой печати, но в объеме, еще недостаточном. И все же на основе их обобщения некоторое представление о современной преступности получить можно.

В 1987 г. по данным, опубликованным в журнале "Коммунист" и имеющимся в статотчетности МВД СССР, было совершено 136 тыс. краж из квартир, а в общей сложности 401 тыс. краж личного имущества. Учитывая, что по тем же данным кражи личного имущества составляли три четверти всех краж, а все кражи 29,7 % в преступности, можно было путем несложных вычислений представить себе число зарегистрированных преступлений в 1987 г. Это примерно 1 млн 800 тыс. преступлений.

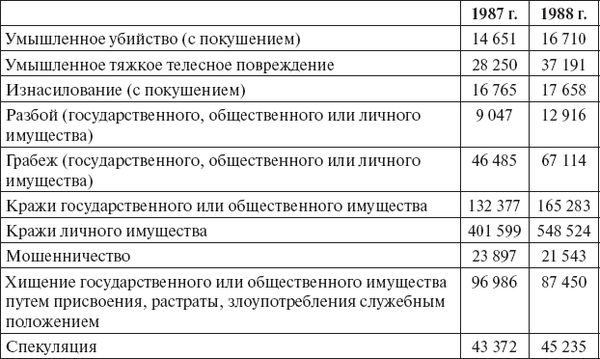

Более подробные данные были опубликованы МВД СССР 14 февраля 1989 г. в газете "Известия" и других изданиях. Всего в 1988 г. было зарегистрировано 1 867 223 преступления, что на 68,7 тыс., или 3,8 %, больше, чем в 1987 г. На 100 тыс. населения в 1988 г. приходилось 657,1 преступлений. Рост составил 17,8 %. В городах и поселках городского типа произошло увеличение на 9,5 % числа зарегистрированных преступлений. Несовершеннолетними совершено 183 953 преступления. В состоянии опьянения – 362 096. Ранее судимыми – 302 802 преступления. Здесь же приведены и данные темпов роста преступности по видам преступлений:

По этим данным можно судить об объеме преступности, хотя надо учесть, что не за каждое зарегистрированное преступление наступает уголовная ответственность. Правда, по ним сложно показать число лиц, вовлеченное в совершение преступлений. Некоторые из них совершаются группой. С другой стороны, один человек может совершить десятки преступлений. К тому же нужно считаться с так называемой латентной преступностью, т. е. не отраженной в статистике. Это может случиться из-за отсутствия жалоб (не всякий потерпевший заявляет о краже и уж далеко не всякий взяткодатель идет сообщить об этом в правоохранительные органы), из-за нарушения служебной дисциплины работниками правоохранительных органов.

Но все-таки попробуем представить приведенные данные в их печальной реальности: это тысячи убийств по стране ежегодно, десятки тысяч грабежей и разбоев, более чем сотня тысяч хулиганств и так далее. Наряду с этим только в 1987 г. выявлены десятки тысяч фактов хищений и спекуляции, тысячи взяток. Отвечают ли эти данные реальному положению дел? Если речь идет об убийствах, посягательствах на личность – несомненно. Если речь идет о кражах, грабежах, разбоях – более или менее. Если речь идет о спекуляции, крупных или мелких хищениях, иных преступлениях типа самогоноварения, мошенничества, поборов, нарушения правил торговли – очень слабо. В последнем случае статистика отражает лишь уровень работы правоохранительных органов. Более того, очень слабо отражены данные о преступлениях, связанных с нарушением конституционных гарантий личности. Они объективно растут по мере роста общей преступности, а следовательно, и масштабов борьбы с ней, по мере ужесточения ответственности. Речь идет о явлениях превышения власти, сращивания работников государственных органов с уголовной преступностью.

Явно недостаточны хорошо проверенные данные, которые позволяли бы судить о существовании и размахе отдельных групп преступлений – таких, как коррупция, должностные преступления и др.

Интересная информация о преступности, отдельных видах преступлений появляется в научных публикациях, в средствах массовой информации. Во многом она дополняет, а иногда и уточняет официальные данные. К сожалению, к отдельным блокам этой информации доступ затруднен, а иные сведения нуждаются в тщательной проверке, хотя они в значительной степени формируют общественное мнение.

Для получения более полной картины преступности необходимо иметь данные о лицах, находящихся в местах лишения свободы, о доле ранее судимых в структуре населения. Не обращаясь к цифрам, сошлемся на специалиста в своей области. Начальник Главного (объединенного) управления по исправительным делам И. Катаргин в 1988 г. сообщил, что "МВД СССР предоставляет на контрагентских началах рабочую силу хозорганам десятков ведомств. Значительная часть этого спецконтингента занята на строительстве объектов в районах Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Средней Азии, освоении нефтяных и газовых месторождений в Астраханской и Тюменской областях, сооружении электростанций в Калининской, Смоленской, Воронежской областях и других объектов. Эти объекты располагаются и в восточной и в европейской частях Советского Союза, и на севере и на юге". Как видим, гордость управленца за свой сложный труд создает впечатляющую картину.

Существенным, хотя и недостаточным сдвигом в информационном обеспечении общества следует считать публикацию некоторых данных судебной статистики в сообщениях Госкомстата СССР о состоянии преступности, в частности, по такому показателю, как число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу.

Так в 1987 г. сократилось число осужденных. Среди них меньше стало лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. На 40 % по сравнению с 1985 г. снизилось число осужденных за хищение государственно или общественного имущества, более чем на 30 % – число осужденных за кражу личного имущества. В 1986 г. число осужденных за хищение государственного или общественного имущества составляло 166,7 тыс. чел., а в 1987 г. 115,1 тыс., за кражу личного имущества соответственно 161,3 тыс. и 123,4 тыс. Снизилась судимость за насильственные преступления против личности (12,6 тыс. осужденных только за умышленное убийство в 1985 и 9,9 тыс. в 1987 г.) и число осужденных за хулиганство: в 1985 г. осуждены 161,1 тыс., в 1986 г. 133,9 тыс. в 1987 г. 94,5 тыс. В 1988 г. сохранилась тенденция сокращения числа осужденных, наметившаяся, как мы видим, в последние годы: за хулиганство – на треть, за хищения государственного или общественного имущества на 25 %, за нарушение транспортных правил с тяжкими последствиями на 10 %, зато более чем на 20 % возросло число лиц, осужденных за самогоноварение с целью сбыта. Оценивая эти факты, нужно учитывать, что:

а) данные о судимости в 1987 г. отражают состояние преступности за более ранний период: между преступлением и наказанием неминуем временной разрыв;

б) судимость снижается в одних случаях за счет снижения числа преступлений (что имело место в 1986 г. по некоторым категориям преступлений), а в других – за счет изменения судебной практики по преступлениям малозначительным, не представляющим большой общественной опасности;

в) проблема предупреждения рецидива преступлений со стороны лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, остается очень сложной, нарастают трудности, связанные с их трудовым и бытовым устройством.

Какой вывод можно сделать из приведенных данных? Они указывают прежде всего на относительно устойчивый характер преступности. Делалось очень многое, менялись законы, усиливалась ответственность, а изменения в количестве преступлений (т. е. в состоянии преступности), перемены в соотношении между собой групп преступлений (т. е. в ее структуре) не были благоприятными. Далее видно, что каждый вид поведения, запрещенный уголовным законом, т. е. каждая группа преступлений имеет относительно массовый характер, причем, чем менее опасно преступление, тем в некоторых случаях оно совершается чаще. Подтверждается это еще и тем, что в описанной структуре преступности не отражаются некоторые массовые виды запрещенного уголовным законом поведения, несмотря на их реальную распространенность, например поборы с населения в системе бытового обслуживания. Статистика отражает очень малое их число, а в жизни мы встречаемся с ними на каждом шагу.

В свою очередь, данные о числе осужденных указывают на масштабы и последствия преступности, на ее социальную опасность. В стране слишком много судимых. Судимость усиливает социальную напряженность, ухудшает качество жизни, создает базу для дальнейшего роста преступности. Устойчивая доля рецидива колеблется в пределах 15–30 %. Уже это влечет рост числа преступников и при сохранении интенсивности борьбы с преступностью. Более чем проблематична эффективность усиления репрессии, и, по нашему мнению, она должна быть резко ослаблена за счет лиц, совершающих менее опасные преступления.

В то же время сейчас необходимы углубленные исследования причин продолжающегося роста преступности (по данным МВД СССР, опубликованным 13 июня 1989 г. в "Известиях", за пять месяцев 1989 г. зарегистрировано 884 967 преступлений, т. е. больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 213 884, или 31,9 %), прежде всего насильственной в ее профессиональных, бытовых и иных проявлениях. Нужно более предметно познать экологическую, экономическую, собственно должностную, корыстную преступность в их связях и опосредованиях с быстро меняющейся социальной обстановкой.

Для этого следовало бы изучать не только зарегистрированную в статистике преступность, но в целом поведение в определенных сферах социальной жизни. Например, сравнить судимость за спекуляцию с реально распространенными способами приобретения дефицитных вещей. Такой подход более реалистичен и расширяет представления о преступности как объекте социально-правового мышления.

Причины и условия преступности и отдельных преступлений. Учения о причинах преступности разрабатывались виднейшими представителями философии, исторической науки, социологии. В Советском Союзе проблемы причин преступности особенно глубоко исследованы академиком В. Н. Кудрявцевым, профессорами М. М. Бабаевым, Я. И. Гилинским, А. И. Долговой, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковским, А. Б. Сахаровым, А. М. Яковлевым и др.

С позиций социально-правового мышления причины и условия преступности и отдельных преступлений (криминогенные факторы) должны восприниматься как социальное явление, имеющее свои параметры, функционирующее по некоторым закономерностям. Знания об этом используются и для обнаружения и для разрешения проблемных ситуаций в сфере борьбы с преступностью.

Обнаружение криминогенных факторов – сигнал опасности совершения преступлений; знание их механизма – средство предупреждения преступлений.

Причины, условия, иные детерминанты преступности и отдельных преступлений нужно рассматривать в связи с глубинными социальными процессами, происходящими в обществе на данном историческом этапе его развития. При определенных обстоятельствах эти процессы (точнее, их негативные стороны) приобретают свойство криминогенности, т. е. начинают порождать преступное поведение. Конечно, сбиваясь на лапласовское понимание детерминизма, на "дурную причинность", можно буквально все социальные процессы и явления признать причинами преступности. Вряд ли это плодотворный подход.

Вернее всего в структуре детерминации преступности выделять источники детерминирующего, причинного криминогенного воздействия, криминогенные детерминирующие связи, промежуточный криминогенный эффект, которые локализуются в поведении людей, общественном сознании, политической системе, социальной инфраструктуре. Процесс криминогенной детерминации как объект социально-правового мышления полезно рассматривать на трех уровнях. Первый указывает на природу социальных процессов и явлений, определенным образом продуцирующих совершаемые преступления. По данным многочисленных криминологических исследований, в качестве общих причин преступности выступают социальные противоречия между индивидом, социальной группой и обществом, между потребностями и возможностями.

Следовательно, первый шаг в подходе к причинам преступности состоит в том, что, ставя задачу искоренения иных видов преступлений либо их снижения, нужно учитывать связь этих преступлений с социальными противоречиями. Далее, как пишут В. Н. Кудрявцев и Ю. В. Кудрявцев, второй – социологический – уровень изучения причин социальных отклонений, а значит, преступности предполагает изучение более конкретных связей и отношений современного общества. Авторы выделяют здесь изучение образа жизни, антиобщественные явления в семье, школе, в трудовых коллективах. Трудно в данном случае описать эти факторы сколько-нибудь подробно, но можно назвать среди них в виде примеров:

• разрыв устойчивых социальных связей как следствие миграционных процессов;

• ослабление воспитательной роли и соответственно авторитета школы;

• рост числа неполных семей;

• влияние ранее судимых лиц на молодежь;

• недостатки в системе оплаты труда, а во многих случаях и прямая ее деформация;

• бесконтрольность ведомств и распространение бюрократизма;

• негативная роль алкоголизации и наркотизации молодежи;

• социальная незащищенность определенных групп населения, в первую очередь молодежи;

• нарушения демократической процедуры принятия управленческих решений и многие другие явления.

Следовательно, второй шаг в подходе к причинам преступности как к объекту социально-правового мышления связан с необходимостью учета распространенности и интенсивности различных криминогенных факторов, с необходимостью принимать во внимание возможность их ликвидации или ограничения в конкретных условиях, а не только в далекой перспективе.

Наконец, третий уровень познания причин связан и с изучением конкретной личности, тех ее социальных и социально-психологических черт, которые переводят действие внешних факторов в осознанное или неосознанное решение о совершении преступного деяния. Здесь учитываются возраст, пол, образование, профессия, культурная позиция и установки личности, другие черты. Следовательно, и третий шаг в подходе к причинам связан с необходимостью учета данных о конкретном человеке, его податливости или неподатливости уголовно-правовому профилактическому воздействию, которая, равно как потребность в таком воздействии, может колебаться в самом широком диапазоне.

Нетрудно увидеть разницу между преступником-рецидивистом и подростком, угнавшим чужой мотоцикл и бросившим его где-нибудь на дороге.