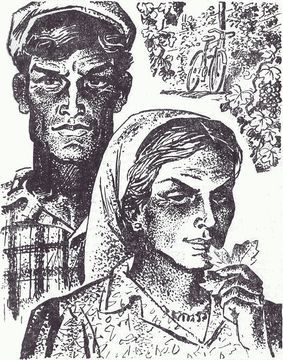

По утоптанной между кустами тропинке сверху, из глубины сада, спускаются друг за другом, пригибая головы под слегами, бригадир Дарья Сошникова и агроном Кольцов. Она идет, покусывая зубами большой виноградный лист, глаза у нее блестят в полумраке сада. У него деловое, подчеркнуто официальное выражение на мужественном смуглом лице, какое и должно быть у агронома, приехавшего для проверки работы подотчетного ему бригадира. Бегло взглянув на женщин, Кольцов выкатывает из-под большого куста велосипед. Никто из женщин не открыл глаз, они продолжали спать в тени узорчатой листвы или же сделали вид, что спят. Заслышав шаги Кольцова и Дарьи, крепко зажмурила глаза и Катя Иванкова и отодвинулась поглубже в тень куста, чтобы не видно было жаркого румянца, так и охватившего все ее лицо и шею до ключиц, выступавших из воротника летнего красного платьица. Лишь Феня Лепилина не стала притворяться и зажмуривать свои зеркальные карие глаза в густой, огненной бахроме ресничек. Она только чуть-чуть их прищурила и, охватывая одним быстрым взглядом Кольцова и Дарью, простосердечно сказала:

- Теперь, товарищ агроном, после ваших авторитетных указаний нашему бригадиру урожай винограда на участке нашего сада должен получиться неподобный.

Нахмурив смуглое, сурово-красивое лицо и ничего не ответив, Кольцов вывел на дорожку велосипед со стареньким рыжим портфелем, притороченным к раме, и, закидывая ногу, грузно опустил свое тело на сидельце. Пружины под ним так и запели. Феня Лепилина журчаще засмеялась.

- Конь боевой с походным вьюком, - проговорила она словами старинной казачьей песни.

И опять не ответив и не попрощавшись ни с кем, даже с Дарьей, Кольцов наступил ногой на педаль и торопливо покатился по тропинке вниз на дорогу. Все это время Дарья не смотрела ни на него, ни на Феню, а смотрела куда-то поверх кустов, на проблескивающую сквозь них воду. И только когда голова Кольцова, еще мелькавшая некоторое время на тропке среди кустов, совсем скрылась, заслоненная вербами, она повернулась к Фене, опустилась рядом с ней на траву у родника и непривычно жалобно сказала:

- Я и сама, Феня, знаю, что сошла с ума. Ну, а что же мне со всем этим делать?

- Тут я тебе, Даша, не судья, - серьезно ответила Феня и обняла ее за плечи.

В стороне от них из-под густой тени куста, под которым лежала Катя Иванкова, нечаянно блеснули острые, как два уголька, глаза и испуганно закрылись. Все остальные женщины и в самом деле спали, сморенные гнетущей полуденной духотой и резким дурманящим запахом полыни, которым был напитан горячий воздух.

* * *

Нижней береговой тропкой, натоптанной под самым яром среди дремучих, выше колена, кустов репейника, ходит в сады на свой сторожевой пост с накинутой на покатое плечо охотничьей двустволкой Стефан Демин.

Еще только наливаются на кустах гроздья винограда и даже не начали буреть ягоды, но сторожу все равно положено быть на своем месте. Он идет медлительной, довольно легкой для его пятидесяти лет походкой, чуть вразвал, за ним - собака Пират, серой тенью скользящая в репейных джунглях. Война в этих местах кончилась уже пятнадцать лет назад, и не слышно, чтобы Стефан Демин был на фронте, но он все еще продолжал шить себе тужурки и брюки из трофейного немецкого сукна и носил широкие и низкие немецкие сапоги с ушками. Когда в 1943 году в балке между верхним и нижним хуторами советская артиллерия накрыла гитлеровский батальон, Демин потом не один раз наведывался туда с двухколесной тачкой. Раздевал и разувал там трупы солдат и офицеров и нагруженную верхом, закиданную бурьяном тачку прикатывал домой весь в мыле. Не пропадать же добру! С той поры и не переводилось, не снашивалось на его плечах зеленовато-сизое и волокнистое, как виноградный лист с обратной стороны, суконце, не стаптывалась трофейная обувь. Говорили, что и внукам его останется. Но детей у Деминых не было, а поэтому и внуков не предвиделось.

Когда Стефану Демину требовалось отлучиться с поста домой на обед или же придремнуть три-четыре часа перед беспокойной ночью, он делал это с легким сердцем в полной надежде на своего Пирата. Судя по всему, незаменимая была собака - широгрудый, бурой окраски кобель на кривых, не очень высоких лапах. Неутомимо и неслышно шнырял он среди кустов, и даже легчайший шорох не ускользал от его коротко подрубленных ушей. С подрубленными ушами, говорил Демин, собаки злее. Он сам произвел над Пиратом эту операцию садовыми ножницами. Для другой же операции над Пиратом он наточил кривой и острый как бритва садовый ножик. Неотлучно следующий за своим хозяином и покорный одному его взгляду, движению бровей, Пират выходил из повиновения, когда по хутору начинались шумные собачьи свадьбы. На неделю он исчезал из поля зрения хозяина, можно было лишь различить иногда в общей сваре ревнивого собачьего побоища то на одном, то на другом краю хутора и его клекочущий, хриплый голос. И потом он появлялся тощий, как тень, весь в низках репьев, в свежих рубцах и зализах. Иногда свадьбы совпадали как раз с тем временем, когда у Демина начиналась та с хуторскими ребятишками война, к которой он готовился еще за месяц, изобретая самодельные капканы и набивая охотничьи патроны солью и горохом.

…Для верности наточив нож на песчаном камне, Демин поманил доверчивую собаку в сторожку и, опутав ее веревкой, решил навсегда освободить ее от этого могучего древнего инстинкта, который заставлял Пирата в самые критические моменты надолго покидать хозяина. На жалобный, душу выворачивающий вой Пирата прибежала из кустов, побросав работу, вся Дарьина бригада. Воспользовавшись суматохой, Пират вырвался из веревочных пут и из клешнятых рук хозяина и, завывая, кровавя траву, убежал. Но женщины все таки успели рассмотреть и понять, в чем дело, и стали ругать Демина Яростнее других напала на него Феня Лепилина.

- Ты что же, губитель, надумал; лучше доразу собаку убить! Ведь ты его всякого понимания жизни лишил.

Демин попробовал отшутиться:

- Нет, только на пятьдесят процентов. Я ему одну половин ему для настроения оставил.

Но шутка не встретила сочувствия.

- Давайте, бабоньки, мы сейчас его самого, сивого кобеля, на сто процентов настроения лишим, чтобы нам за пазухи не заглядывал, - предложила Феня. - Катька, дай мне нож, Стешка, ты заходи с этой стороны, а я буду с той! Дарья, командуй нами! Валите его наземь.

Все это начинало принимать не очень-то шуточный оборот. Женщины по всем правилам военного искусства окружили сторожку. Правда, у многих из них глаза смеялись, но садовый ножик в руке у Фени выглядел внушительно.

Демин решился на самую крайнюю меру. Выставив из сторожки ружье, он разрядил сразу оба ствола в небо. Ахнув, женщины разбежались. Над садом поднялась туча воробьев. Воспользовавшись растерянностью противника, Демин и сам счел за благоразумное временно ретироваться из сада.

* * *

К вечеру, перед возвращением домой, Дарьина бригада, как всегда, сошла к воде. В скрытом от любопытных взоров месте, окаймленном вербами и кустами белотала, разделись, побросали на ветки юбки и кофты и спустились под некрутой ярок. У самого берега было мелко, серебрился сквозь желтую чистую воду песок, а дальше вода, как чем-то отрезанная, мрачновато темнела, там была глубь, и глянцевитую ее поверхность все время тревожила мелкая дрожь. Там, серединой реки, бился самый пульс течения. И когда Катя Иванкова сбросив в кустах красное платьице, с разбегу кинулась туда с обрывчика и поплыла, высоко вскидывая тонкими загорелыми руками, окунаясь и переворачиваясь на спину и опять на грудь, Дарья немедленно вернула ее к берегу коротким приказанием:

- Катька, айда назад!

Купались на мелком, деловито и почти молча смывая с кожи голубовато-зеленые брызги бордосского раствора, которым опрыскивали виноград, невидимую пыль порубленной тяпками травы и горькую соль знойного пота. И все это тут же уносилось водой вместе с белыми сотами мыльной пены.

Только солнце, еще не совсем ушедшее за Володин курган, и заглядывало сюда, где они торопливо купались после рабочего дня. Но солнце равнодушно освещало их молодые и уже отмеченные разрушительной печатью времени тела, и прекрасные в своей нагой прелести, еще полные предчувствия радостей любви и уже отживающие, жаждущие лишь одного - покоя.

- Проведи мне, Феня, мочалкой по спине, а то я никак ее рукой не достану, - попросила Дарья.

Феня взяла намыленную рогожку и вскоре под ее добросовестными руками загорелась и стала пунцово-красной мокрая Дарьина спина. Но Дарье показалось этого мало.

- Фенька, не ленись, - заметила она.

- В другой раз я прихвачу с собой конскую щетку, чтобы ты почувствовала. Большая ты, Даша, и четырех детей родила, а в стану как девушка, - с ревнивым восхищением сказала Феня.

И тут же она коротким взглядом оглядела свою оттянувшую синий сатиновый лифчик полную грудь и живот. Полновата и не в меру дебела была Феня для своих тридцати двух лет, хотя и сложена аккуратно, пожалуй даже изящно. Среди смуглых и совсем черных, как Иванкова Катя, подруг, лишь ее кожа и сверкала ослепительной белизной, которую не могло изменить солнце. К ней не приставал загар.

- Родить тебе, Феня, надо, - тоже взглянув на ее живот, сказала Дарья.

Феня выполоскала мочалку в воде и, тщательно выжимая ее, внимательно глядя на стекающую вниз тонкую струйку, в свою очередь спросила:

- С чего? С ветра?

- Есть же, Феня, и у нас в хуторе хорошие люди, - думая о чем-то другом, задумчиво сказала Дарья.

- Если он хороший человек, то, значит, пусть я для него буду жена. А кобель, все равно хороший или плохой, остается, Даш, кобелем, - сказала Феня. - Вот, может быть, привезут в наше сельпо мужей, выберу себе одного и тогда подумаю. А так, с поля, с ветра не хочу. Это еще ничего, когда моего маленького на улице товарищ будут безотцовским сыном дразнить. Его еще можно обмануть и успокоить. А вот когда он вырастет, начнет, допустим, в институт поступать, как ему надо писать? Без отца? Не хочу и я по этому закону одинокой матерью называться. Сейчас я в нашей бригаде ничуть не одинокая, а потом сразу стану одинокой. Вот так, дорогой товарищ бригадир! Если ты с этим не согласна, пиши заявление в Верховный Совет. Может быть, там тебя и послушают и отменят этот закон А теперь время нам уже и домой убираться.

И она пошла из воды и стала одеваться.

* * *

По хутору пели-гуляли, провожали в армию призывников. Солдатские сыновья, те самые, которым было по восемь, по девять лет в то время, когда их отцы доламывали Гитлеру в Берлине хребет, теперь сами становились под ружье. Еще не пришел для людей час навсегда воткнуть штык в землю.

Еще и поныне раздавались жалостливо-насмешливые напев и слова: "Как родная меня мать провожала…" Не одно поколение солдат уже успела проводить, да и пережить, эта песня.

Недели за две, за месяц обычно начинали провожать: сегодня гуляли в одном, а завтра - в другом доме. Дошла очередь и до Сошниковых.

Феня Лепилина, возвращаясь вечером из сада, окликнула стоявшего за частоколом в своем дворе Михайлова и сказала ему, что и его Дарья просила прийти проводить ее старшего сына Андрея.

- Конечно, с женой, - добавила Феня и, смиренно опустив ресницы, пошла дальше.

Старшего Дарьиного сына Михайлов уже знал. Беловолосый, скуластый был парень, с наивно-суровыми глазами, похожими не на материны, а на чьи-то другие. Светлые, они под крутыми навесами соломенных бровей казались черными. Он часто наведывался к матери в бригаду.

Собственно, нетрудно было догадаться, что не к матери он при ходил в сады, а к смуглой, черноглазой Кате Иванковой. Бывало Андрей приходил и незаметно, из-за куста, чтобы не видела мать делал знаки Кате, и она ускользала к нему, если это ей удавалось. Все женщины Дарьиной бригады явно потворствовали им, а Феня Лепилина даже всегда старалась при этом стать так, чтобы заслонить их от бригадира. Но нередко бывало, что Дарья чувствовала какой то заговор за своей спиной и, оглядываясь, заставала их на месте преступления. В этом случае не следовало рассчитывать на ее снисхождение.

- Андрюшка, Катька! - кричала она. - А ну-ка, сейчас же врозь! Ты зачем сюда заявился, кто тебя звал? Люди делом занимаются, а ты с шашнями?! У-у, бесстыжие гляделки, сейчас же иди в степь на прицеп! А тебя, Фенька, если еще будешь их покрывать, оштрафую для первого раза на три трудодня! Как за разложение трудовой дисциплины в бригаде.

Андрей тут же и исчезал в листве, как растворялся в зеленой мгле, а Катя, такая же красная, как и сатиновое летнее платьице на ней, с глазами, полными слез, брала тяпку или пульверизатор, из которого опрыскивали виноград бордосской смесью, и возвращалась на свое место. И только Феня Лепилина осмеливалась во всеуслышание критиковать эти суровые действия Дарьи.

- Если за это штрафовать, - ворчливо говорила она, - то тогда, по справедливости, нужно начинать с бригадира.

- Ты что сказала? - громко и грозно переспрашивала Дарья.

- Что ты слышала, то и сказала! - дерзко отвечала Феня.

- Вот когда народишь себе детей, можешь позволять им хоть с двух лет по кустам целоваться, - говорила Дарья.

- И нарожу! - вспыхнув, как кумач, обещала Феня.

- И слава богу! Только не забудь позвать меня в крестные.

- И нарожу!.. - повторяла Феня.

И, закрывая, как от солнца, глаза ладонью, обычно тут же уходила в кусты. Дарья шла за ней следом, и слышно было, как она уговаривала Феню:

- Ну, чего ревешь, дура? А то, думаешь, не нарожаешь, ты же еще молодая. Да не реви ты! Ну, прямо всю душу вытягиваешь. Если я тебя обидела, ты прости, но мне иначе с ними нельзя - без отца выросли. Ну не плачь, Фенечка, найдется и по тебе человек, потерпи еще немного.

И они громко целовались в кустах. Остальные женщины, слыша их разговор, и сами начинали сморкаться. К тому времени, когда Дарья и Феня, примиренные, с наплаканными, как росой умытыми, лицами, выходили из кустов, сморкалась уже вся бригада. Дарья взглядывала на Катю Иванкову и говорила:

- Ты, Катя, лучше приходи к нам вечером домой. Хоть каждый вечер приходи. Да ты меня не бойся, это здесь я над вами бригадир. Чем по-за кустами прятаться, приходи и сиди у нас, сколько хочешь. И я буду спокойная. Я, Катя, не против тебя, да ведь он у меня первенец.

…Через весь Дарьин дом, через раскрытую с передней на чистую половину дверь протянулись два длинных сдвинутых стола, заставленных между бутылками и графинами всяческой снедью. Тарелки и блюдца с цветными каемками и без них, разнокалиберные ножи и вилки, с деревянными, отполированными пальцами черенками и совсем новенькие, блестящей нержавеющей стали, собрали, должно быть, со всего хутора. Не из одного дома стащили сюда и табуретки, стулья, а каждому гостю положили на колени полотенца с вышитыми самыми разнообразными вензелями: "И. М.", "А. А. С", "Ф. Л.", "А. Н. К.", но все, без исключения, ослепительной белизны, припахивающие речной водой, щелоком и синькой.

Михайлов пришел с Еленой Владимировной, но хозяйничающие женщины, умышленно или неумышленно, рассадили их за длинным столом порознь - его в одной комнате, а ее в другой. Она оказалась близко от хозяйки, между ее дочками Зоей и Клавой, а он рядом с Феней Лепилиной. В наличности была вся Дарьина бригада. Все пили, пил со всеми и Михайлов. Перемигиваясь, женщины тянули к нему свои стаканы, как будто они сговорились, что он не уйдет отсюда трезвым, а Феня Лепилина все время, как коршун, наблюдала своим карим, с золотистым ободком, зрачком, чтобы его стакан не пустовал, подливала ему и желтое сухое виноградное вино, и кукурузную брагу, и сладкое красное вино, тягучее и липкое, как масло, - может быть, поэтому и названное ладанным.

Но Михайлова и не нужно было уговаривать. Он пил добросовестно и то, и другое, и третье вино, позволял, чтобы подливали ему в стакан всякого, составляя гремучую смесь, и чувствовал, что почему-то не особенно хмелеет, по крайней мере голова у него оставалась ясной. Быть может, потому, что на фронте доводилось ему пить и не такую смесь: какой-нибудь трофейный, слитый из бензиновых бочек красноватый спирт сырец - и ничего, сходило.