* * *

Тяжелый сон.

Мир - все то, что для нас существует и что мы называем миром, - превратился сегодня для меня в… ступеньки. И мне надлежит идти по этим ступенькам без передышки, до изнеможения, до потери сознания. И я делаю это на совесть, с полной отдачей сил, на которую только я способен, с решимостью, которую человек ощущает лишь во сне. Пот заливал глаза, дыхание прерывалось, взгляд тускнел, пока я преодолевал бесконечные и разнообразные ступеньки. А их было тысячи тысяч - всевозможных, различных по форме, по материалу, из которого они были сделаны: низкие и высокие, деревянные, каменные и металлические, выщербленные, подгнившие, обшарпанные, равно как и целые - новые или только что отремонтированные. И все они странным и необъяснимым образом перемещались в пространстве, прогибались, скрещивались и пересекались, возникали и исчезали. Едва я одолевал одни, передо мною вставали другие, и я, хотя силы мои были на исходе, вступал в борьбу с ними, ибо иного выхода мне не было дано.

А самое худшее, что все мои усилия безнадежны и тщетны, потому что, в сущности, я не спускаюсь и не поднимаюсь, а лишь трачу силы и изнемогаю на этих ступеньках, что сменяют друг друга у меня под ногами.

* * *

Последний день декабря. Я возвращаюсь в приморский край, который покинул сверкающим сентябрьским утром. Все кругом изменилось. Вместо синего неба - тяжелые, темные облака. Все влажное, точно подгнившее. Призрачными кажутся цветы, которые не умирают, но и не могут жить. И трава хоть и сохранила еще кое-что от своей зелени, но стала незнакомой и неласковой, ничуть не напоминая летнюю.

Так выглядит природа, когда она устает и когда, погрузившись в прекрасный зимний сон, набирает силы для нового расцвета.

* * *

Когда мы наблюдаем за морем и сушей, у нас возникает масса вопросов. Ни на один из них мы не знаем ответа. И пока в нас роятся все новые и новые вопросы мы тщетно ищем ответа на самый первый, который задали себе, впервые увидев море с горной вершины. Море и суша. Что здесь картина, а что обрамление?

* * *

Партизан, простой, не очень образованный человек, рассказывает, что за три года, которые он провел на войне, ничто не произвело на него такого впечатления, как разоренный и опустошенный городок Купрес.

- Все сожжено. Целого дома нет, и ни одной живой души. Даже кошки. А на каждой улице журчат нетронутые многочисленные чесмы. В полной тишине, особенно ночью, их журчанье точно далекий гром. Жутко.

* * *

На исходе солнечного прекрасного дня откуда-то доносится песня. Синяя поверхность спокойного моря быстро принимает цвет вечера, а на горизонте стремительно удаляется большой белый корабль и становится все более похожим на облачко тумана, на прядь дыма без признаков огня.

Белый корабль молниеносно исчезает. Еще мгновение - и он превратится лишь в мысль о нем, в воспоминание, в догадку.

* * *

Взобравшись на скалу, видишь перед собой полукруг широкого морского залива и во всю длину его резкую черту моря, точно туго натянутый шнур сапфирного цвета, на котором фантазия начинает свой невидимый и беззвучный танец. Залитый светом чудесный простор составлен из неоглядной пучины и чистого неба, и на нем ни облачка, ни всплеска, ни корабля на горизонте. Светлая пустыня, чреватая всевозможными переменами пустота. Глядишь на нее - а перед тобой возникают неожиданные и невероятные видения, которые видишь только ты и над которыми преходящее не имеет власти, ибо они зарождаются и умирают в одно и то же мгновение, между их появлением и исчезновением нет ни малейшего разрыва, время не в силах пустить в ход свой разрушающий микроб. Они возникают и исчезают в течение одной и той же вспышки: они не длятся, и они вечны, поскольку вечно сменяются и, значит, не подлежат действию закона всеобщего умирания.

Эти видения возникают в определенный миг, при определенных условиях, как только искра человеческого взгляда вспыхнет, соприкоснувшись с вселенским пламенем кругозора, который земля и море открывают перед нами. В них все из огня, различного по своим источникам и своей природе, способного на тысячи перемен и преображений. Их нельзя запомнить в отдельности, поскольку каждое переходит в то, которое следует за ним, так что в конечном счете всю свою силу и смысл они воплотят в последнем, а оно будет жить и тогда, когда потухнет наш взор и угаснет в нем искра.

* * *

С наступлением тьмы в меня вкралась мысль о близости какой-то беды и несчастья. Мысль эта потонула во сне, победившем меня на всю ночь, но не исчезла в нем. На рассвете нового дня с первым предрассветным лучом я увидел воплощение этой мысли: на краю моего горизонта, гадко опершись на локоть, точно жаждущий крови пьяница, поджидал меня мрачный лик войны. Слепой, бесчеловечной, разрушительной и смертоносной бойни. Я сразу его узнал, ибо помню его и знаю, думается мне, испокон веков, с тех пор, как знаю и помню себя.

* * *

Жизнь у меня сложилась так, что с годами в частых путешествиях я сумел увидеть многие края и очень рано начал читать лицо земли и следы человеческих дел на нем. За это я должен быть благодарен счастливому и несчастному стечению обстоятельств, но в то же время и своему любопытству, и готовности к немалым жертвам, и отказу себе во многом, чего я, однако, почти не замечал, радуясь возможности удовлетворить свое любопытство. Во всяком случае, я тоже могу причислить себя к тем, кто повидал немало стран и городов. Но при этом я не столько думаю о числе континентов и государств, которые я успел и смог посетить, сколько о постоянном и живом внимании, с которым я всегда наблюдал за тем, что меня окружало. Каждый уголок земли я наблюдал самозабвенно и влюбленно точно он был всем миром и тем единственным, что мне дано увидеть, не думая о том, откуда я приехал и куда поеду, забывая о том, кто я, стремясь одним взглядом охватить как можно больше и отдавая себя этому месту без пощады и колебаний. Это было мне тем легче, что подавляющую часть своих путешествий я совершал без спутников, без предрассудков (кроме тех, что неискоренимо сидят в человеке и над которыми он не властен), без тяжелого багажа и практических целей.

Я думаю что путешествия и утомляли меня из-за того напряжения, с каким я внимал окружающему, того вечного желания раствориться в нем, слиться с ним. Никогда я не говорил какому-нибудь краю "нет!", не отворачивался от него не убегал от него мыслью, каким бы обессиленным, усталым от дороги и от впечатлений я ни был. На каждый уголок земли, известный и знаменитый, равно как и неприглядный и безымянный, я смотрел новым взглядом и полный внимания, с желанием, чтобы именно он, и только он. оставался у меня в душе, искренне убежденный что не позабуду его и не позволю вытеснить его другим. А чуть погодя в том же путешествии, его заслоняли новые пределы которые в свою очередь исчезали, уступая место другим, самым последним. И так все время. Однако я не быт неверным, как это могло бы показаться, ибо где-то в глубине моего взора, которым я смотрел на данный край, всегда сохранялись те края, которые я видел прежде и которые этот последний оттеснил.

Таким образом, со временем мое сознание превращалось в волшебную камеру, которая, освещая в каждый данный миг один определенный предел, хранила в себе сотни тысяч ранее увиденных, спрятанных, но не похороненных во мне. А непостижимо сложный и тонкий механизм сознания, который питают ненасытные глаза, устроен так что картины и впечатления укладываются в нем без путаницы и неразберихи, автоматически безошибочно. Насколько наша обычная память коротка и неглубока и легко теряет по пути все, что в нее попадает, настолько память зрения бесконечно глубока, долговечна и каким-то таинственным и странным образом сильна и богата. Она не перегружена увиденными предметами, которые очень скоро смешались бы и выцвели, но обогащена их смыслом, их ирреально тончайшей сутью, лишенной объема и веса. Поэтому восприимчивость памяти бесконечна, возможности неограничены. Она может все принять и все удержать, оставаясь при этом всегда крылатой, легкой и девственно свежей. Вот что позволяет нам видеть каждый новый край сквозь все увиденные ранее и что не дает нам обеднеть, пока мы с ясным сознанием ходим по земле и смотрим на нее.

* * *

Я испытываю неодолимую потребность срочно, точно стою перед уходом или неожиданным концом, высказать хотя бы часть того, что сейчас наполняет меня и заставляет говорить.

Я думаю обо всем, что зарождается и живет в этом небольшом космическом пространстве под властью Солнца в постоянных сменах дня и ночи и времен года. Так что же я хотел бы сказать, коротко и задыхаясь, все равно кому - пусть даже сырой земле или высокому небу, которые ни услыхать, ни понять меня не могут? Всего несколько слов, но таких, которые сохранили бы и передали дальше мою неуверенную, но живую мысль и толику того человеческого тепла, которое с большим трудом я пронес через свою жизнь. Сказать без предисловий и разъяснений, без выводов и цели. Без надежды.

* * *

Долгое и глубокое одиночество не столь мертво и однообразно, как может показаться тем, кто его не знает. Как и в активной жизни, ему знакомы перемены и противоречия. Оно то как горькое лекарство, от которого не становится легче, то отвратительно и печально, как повседневность, от которой бежал человек, то оно сладкое и пьянящее, как предвестие иного, еще большего наслаждения, которое нам дано лишь предчувствовать.

* * *

На Дунае. Ясная ночь, ветер, судя по форме и движению облаков, значительно сильнее в вышине.

В воздухе и на земле ощущается дуновение, переходящее и на меня. Всех нас несет один порыв.

В эту позднюю ночную пору, когда все - трепет и радость, наивысшее наслаждение - не спать. Бодрствовать. Быть подхваченным сильным, стремительным движением, ни источник, ни цель которого неведомы. Может быть, в такие мгновения быстрее старишься и приближаешься к смерти, но в то же время мне кажется, будто в душе моей с неземной легкостью созревает мое земное дело, еще без названия и формы, точно море, о котором только догадываешься.

* * *

Безымянные мелодии человеческого многоголосья - говор и шум ветра, воды и листьев - долетают ко мне сквозь распахнутое окно в глухой тьме смутных ночных часов. Они живые, богатые, ясные, как голос бесценной жизни, эти безымянные мелодии.

Я, давно переступивший через самого себя, точно через ручей на долгом пути, и остановивший время, измеряемое движением солнца, могу еще только внимать безымянным мелодиям земли, человека и окружающей их среды.

Незаметно переступил я границы бытия. Нет ни малейшего желания вернуться к себе. Я могу лишь, подобно сухому дереву и холодному металлу на службе человеческой слабости и величия, превратиться в звук и передать людям и земле непогрешимо и внятно безымянные мелодии жизни на исходе ночи без сна и света.

* * *

Сперва это лишь предчувствие рассвета. Радостного и робкого, больше похожего на сумерки - так счастливый брат похож на менее удачливого. Мы видим его и сомневаемся в его существовании. Однако этой большой игре "да - нет - да" скоро наступит конец. С беззаботностью и спокойствием здорового, обнаженного мальчугана солнце появляется над черной полосой сосен в глубине горизонта. Нет больше места шуткам и сомнениям. Рассветает. От сильного и стремительного солнечного света глаза наши наполняются слезами. Мы плачем, но плачем бодро, точно новорожденный младенец при своем появлении на свет, а тем временем солнце меняет вид местности, всюду распространяя иллюзию подъема, роста и продолжения без конца и края. Рассеиваются последнее холодное дуновенье и тончайшая прядь мрака. Мы живем и растем: только это доступно нам видеть и только об этом мы в состоянии думать. Рассветает.

* * *

Вплоть до вчерашнего дня стояла хмурая и дождливая погода, а сегодня чудесный, свежий и солнечный день; кажется, будто на нем, точно на волшебном воздушном корабле, можно уплыть далеко, в неведомые пределы, где погода столь же прекрасна, но длительна и постоянна.

* * *

Март. Хмуро и зябко. Серый день без солнца и зелени, без чего бы то ни было, что может избавить от скуки четверых мальчишек и удовлетворить их смутное, но живое желание перемен и неожиданностей. Пока они развлекаются, качаясь на почерневших досках, взятых с заброшенного и разрушенного дома.

Это все их развлечение сегодня. Но им мало. Ни пить, ни есть не хочется, их переполняют желания, хотя они и не в состоянии сказать, что это за желания и сколько их. Они качаются, и один из них рассказывает медленно и громко.

Рассказчик - белокурый, близорукий и щуплый мальчишка в очках, которого по имени героя какого-то романа зовут Алек. Родители его чуть побогаче. Он любит читать и все карманные деньги тратит на грошовые романы в бумажной обложке; он умеет пересказывать прочитанное и делает это отлично и точно, ничего не искажая, а поскольку он с удовольствием рассказывает, товарищи его с удовольствием слушают, слепо веря всему, что он говорит, и не подозревая, что он пересказывает придуманное и написанное другими. Ибо правда для них то, что им кажется правдой, и она всегда там, где они ее видят. Главное, что рассказы Алека избавляют от скуки, дают пищу фантазии, во всяком случае - нечто иное, отличное от этого серого дня, изрытой мостовой, крутой улочки и покосившихся заборов.

Однако случаются и недоразумения, которые портят даже и это жалкое развлечение. Мальчишки порой прерывают рассказ, что-нибудь добавляют и сразу разбивают созданный Алеком мир. Чаще всего это какой-нибудь не по годам умный скептик, любящий все опровергать и оспаривать, или прирожденный фантазер и врун, который тут же воображает себя героем рассказа, присваивает его подвиг и пытается превзойти его беззастенчивым враньем, коль скоро не в состоянии доказать это на деле.

И тот и другой одинаково неприятны, потому что портят игру и лишают удовольствия.

В тот день подобную роль взял на себя некий Царевич, сын содержателя кофейни и прежде известный как хвастун и враль, сытый и крепкий паренек с синими глазами навыкате и застывшим, неестественно блестящим взглядом.

Алек с вдохновением рассказывал об итальянском разбойнике, который, по сути, защищал бедных и обиженных и боролся с богачами. Его заключили в крепость на скалистом острове в Марсельском заливе, однако ему удалось перепилить решетки и с большой высоты выпрыгнуть в море, где его подобрали рыбаки и переправили на сушу.

Когда Алек закончил рассказ, ребята, онемев от изумления, неподвижно смотрели перед собой. И только Царевич стремительно вскочил, мгновенье смотрел куда-то вдаль и вдруг принялся рассказывать о том, как он сам, будучи во время летних каникул у родных в Герцеговине, прыгнул в Неретву с еще большей высоты и даже получил за это какую-то премию. Рассказывал он это неубедительно, вяло, с усилием подыскивая слова позначительнее, чтобы подчеркнуть свой подвиг, которого он никогда не совершал и который выдумал по ходу действия. Ребята оторопело слушали его, а потом вдруг Алек встал, подошел к нему вплотную, как будто собирался ударить, но лишь произнес глухо и раздраженно:

- Зачем врешь?

Он дважды повторил свой вопрос, произнося его так, точно говорил не этому жалкому Царевичу, но кому-то далекому, а вернее - всем лгунам этого лживого мира. И умолк, явно не ожидая ответа. А потом еще ближе подступил к оторопевшему Царевичу и прямо ему в лицо сказал негромко, с какой-то теплотой и даже жалостью в голосе:

- Зачем врешь, несчастный?

Произнося эти слова, он закинул назад голову, и в затуманенных влагой стеклах его очков сверкнул слабый отблеск солнца, опускавшегося за горизонт.

* * *

Мартовский день. Волнующее серое море; дует влажный и капризный сирокко. Прижалась к камням старинная обетная церковка: с открытой колоколенки у нее над входом иногда звякает колокол; стукнет негромко, а в голосе его сталкиваются и сливаются воедино и стон моря, и глухая тишина скал.

* * *

Предпоследняя страница тетради, в которую я это записываю.

Предпоследнюю страницу я посвящаю счастью и радости. Эта улыбка, спокойное сияние не на моем лице, а на чудесных лицах тех, кто проходит мимо меня.

Всем вам я желаю пройти сквозь эту улыбку, как сквозь радугу, которую видно, когда сам ты не под нею. Но передайте ее немедля другому, ибо она быстро исчезает. И не жалейте. Я не жалею.

Барышня (Госпоħица)

© Перевод О. Кутасовой

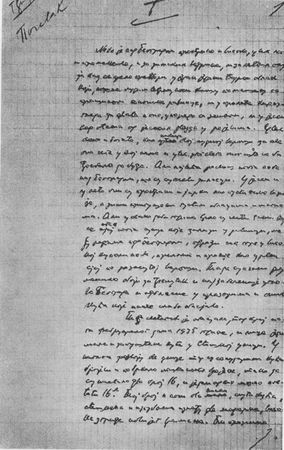

Рукописная страница романа Барышня

Наживай, бог с тобой!

Но если твое сердце запечатано воском, это - проклятье.

Янко Веселинович

Да будут прокляты деньги, которые не идут на благо всего народа.

Сима Милутинович-Сарайлия

I

В один из последних дней февраля 1935 года все белградские газеты поместили сообщение о том, что на Стишской улице, в доме 16-а, обнаружен труп владелицы дома. Покойную звали Райка Радакович, она была родом из Сараева, поселилась в этом доме лет пятнадцать назад, вела совершенно замкнутый образ жизни одинокой старой девы и слыла скрягой и чудачкой. О ее смерти первым узнал почтальон. Два дня он тщетно звонил в дверь, на третий обошел дом, заглянул со двора в окно и, увидев в передней лежащую навзничь женщину, тут же заявил в полицию.

В те времена уголовная хроника занимала большое место в ежедневной печати. Газетчики использовали убийства, несчастные случаи, кровавые происшествия для того, чтоб распалять воображение толпы, будоражить ее любопытство и, удовлетворяя его описанием мельчайших подробностей, поднимать тираж своих изданий. Сообщение о смерти одинокой старухи газеты дали на видном месте, снабдив интригующими подзаголовками: "Имело ли место преступление?" "Следствие продолжается. Наш репортер на месте происшествия". Однако на сей раз газетам не удалось дать обширных репортажей с захватывающими дух подробностями и фотографиями. Комиссия, немедленно выехавшая на Стишскую улицу, быстро и неопровержимо установила, что о преступлении не может быть и речи: старая дева умерла своей смертью - от разрыва сердца, в доме все в целости и сохранности, без каких-либо следов взлома, насилия или кражи.

Как только стало известно о смерти старой девы, на Стишской улице появился старый белградский торговец Джордже Хаджи-Васич с женой. Это были единственные родственники покойной в Белграде. Они взяли на себя хлопоты, связанные с похоронами, и, как ближайшие родственники, до окончательного решения вопроса о наследовании вступили во владение домом и всем, что там находилось.

Газеты больше никогда не вспоминали о Райке Радакович. Ни жизнь ее, ни смерть не содержали в себе ничего, что могло бы привлечь внимание и возбудить любопытство публики. О ее действительной судьбе расскажут вам эти страницы.