– Без рамки хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! – Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки – всё покидала. – Ступай, ступай! Бабушка худа тебе хочет! Бабушка – враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьётся, а он… Видали?

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала мне варенья, брусницы и настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке и глядел на улицу, куда мне ходу пока не было.

Деревенское окно, заделанное на зиму, – это своего рода произведение искусства. По окну, ещё не заходя в дом, можно определить, какая здесь живёт хозяйка, что у неё за характер и какой обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла на зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам бабушка валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками – и всё. Никаких излишеств. В середней же и в кутье бабушка меж рам накладывала мох вперемешку с брусничником. На мох несколько берёзовых углей бросала, а меж углями ворохом рябину – уже без листьев.

Разницу в оформлении окон бабушка объясняла так:

– Мох сырость засасывает. Уголёк обмёрзнуть стёклам не даёт. А рябина от угару. Тут печка, с кутьи чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины. А много лет спустя у писателя Александра Яшина, которому никогда не было надобности придумывать народные приметы, я прочёл о том же: рябина – от угара первое средство.

Целую Европу, если не две, можно уместить между вологодской землёй, на которой вырос Александр Яшин, и Саянскими горами, где прошло моё детство, а вот поди ж ты – приметы одни. Видно, народная мудрость не знает границ и расстояний.

Но это к слову.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я все за время болезни.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стёкла в рамах целые не все – где фанерка прибита, где тряпками заткнуто.

У тётки Авдотьи – в доме наискосок – меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, а главное – цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И ещё у тётки Авдотьи за рамами красуется одинокая кукла и безносая собака-копилка.

И сама тётка Авдотья такая же: бурная, шумная, бегучая, всё в ней навалом – и легкомыслие, и доброта, и сварливость бабья.

Дальше тётки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращал внимания, некогда было, а теперь вот сижу да поглядываю да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

От нечего делать я отрываю листья у мятного цветка, мну в руках – воняет этот цветок, что нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает и пьёт с варёным молоком. Ещё на окне алой остался да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережёт пуще глаза, но всё равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, потом склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли – корень у фикуса живучий и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы! Люблю я смотреть на оживающие цветы. Вот сейчас почти все горшки с цветами – геранями, серёжками, колючей розочкой, луковицами – находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подпола старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на тёплое окно в кутье.

И через два-три дня из тёмной нежилой земли проклюнутся два или четыре бледно-зелёных острых побега. И пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу будут они копить в себе тёмную зелень, разворачиваться в длинные листья. И однажды возникнет в пазухе этих листьев круглый пенёк и проворно двинется в рост, опередит листья, породившие его, набухнет щепотью на конце и вдруг замрёт перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил тот миг, то мгновение свершающегося таинства и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, тайно от людского глаза, зацветала луковица.

Встанешь, бывало, утром, побежишь ещё сонный до ветру, и вдруг бабушкин голос остановит:

– Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замёрзшего стекла над чёрной землёю висел и улыбался мне яркогубый цветок с белой, таинственно мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески-радостным ртом: "Ну, вот и я! Дождался?"

И к красному граммофончику его тянулась рука. Хотелось дотронуться до цветка, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника весны.

И после того как загоралась на окне луковица, заметней становился день, чаще и чаще плавились под солнцем обмёрзлые окна.

Бабушка доставала из подполья все остальные цветки, и они тоже возникали из земли и тянулись к свету, обрызгивали окна и наш дом цветами, а луковица меж тем, исполнив своё дело, указав путь весне, сворачивала тёмные граммофончики, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими ремнями стеблей и, забытая уже всеми, ждала своего часа, чтобы снова порадовать людей.

Во дворе залился Шарик. Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась и побежала в кутью.

– Какой это там лешак ломится?… Милости просим! Милости просим! – совсем другим, церковным голоском запела бабушка, и я понял, что к нам нагрянул важный гость.

Я поскорее на печку спрятался и увидел с высоты школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, пригласила учителя проходить, а одежду его бегом умчала в горницу, потому как считала, что в кутье учителевой одежде висеть неприлично.

Я притаился на печи. Учитель прошёл в середнюю, ещё раз поздоровался и справился обо мне.

– Поправляется, поправляется, – ответила за меня бабушка и потребовала, чтобы я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился вниз и присел на бабушкину кровать.

Учитель сидел возле окошка на стуле, принесённом бабушкой из горницы, и приветливо мне улыбался.

Я не помню его имени и отчества. Фамилию тоже не помню. А вот лицо, хотя и малоприметное, не забыл до сих пор. Лицо учителя было бледновато по сравнению с деревенскими, калёнными ветром, грубо тёсанными лицами. Причёска у него под "политику" – волосы зачёсаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне конечно же казался очень взрослым и очень солидным человеком.

– Я принёс тебе фотографию, – сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками и помчалась в кутью – портфель остался там.

И вот она, фотография, на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Сколько ребят и девчонок на фотографии!

Что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, а узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Банька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, её брат Саня…

В середине, в гуще ребят, учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, а она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята что-нибудь сморозили смешное. Им что, у них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего припёрся? То измывается надо мной, надувает, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Ещё и ещё я перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня "худая немочь".

– Ничего, ничего, – успокаивал меня учитель. – Фотограф, может быть, ещё приедет.

– А я что ему толкую? Я то же и толкую…

Я отвернулся, моргаю на русскую печку, высунувшую толстый белёный зад в середнюю, и губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами:

– Как парнишечка? Грызь-то не унялася?

– Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Сегодня спокойней спал.

– И слава Богу. И слава Богу. Они, ребятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с ними! Вон у меня их сколько, субчиков-то, было, а ничего, выросли. И ваш вырастет…

Самовар запел в кутье протяжную, тонкую песню. Разговор шёл о том о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Учитель поинтересовался насчёт деда.

– Сам-от? Сам уехал в город с дровами… Продаст – деньжонками разживёмся. Какие наши достатки? Огородом, коровёнкой да дровами и живём.

– Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел…

– Какой же? – насторожилась бабушка.

– Вчера утром я обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

– А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите – и все дела.

– Да как-то неудобно.

– Чего неудобного? Дров-то нету? Нету. Ждать, когда сельсовет привезёт? А привезёт, дак сырьё осиновое. Околеете вместе с ребёночком. А ребёночек у вас хлипкий, и работа ваша умственная, в тепле её делать надобно. Топите, топите…

Мне кажется, бабушка знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее и молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни поселенцев, ни самоходов. Ещё уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться можно на кого угодно: на сельсовет, на пьяного мужа, который буянит. На что уж дядя Левонтий, когда пьяный, лиходей из лиходеев: всю посуду прибьёт, жене тётке Васене фонарь повесит, ребятишек всех разгонит, – а как побеседовал с ним учитель, исправился дядя Левонтий. Хоть и неизвестно, о чём говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

– Ну чисто рукой снял! И вежливо всё, вежливо. Вы, говорит, вы… Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, а то сметанки, творогу или брусники туесок. Ребёночка доглядят, полечат; если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с ребёнком. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать с Енисея. Один раз в школу учитель пришёл в катанках, через край зашитых. Умыкнули бабы катанки вечером и к сапожнику Жеребцову их снесли. Шкалик сапожнику поставили, чтоб с учителя – ни Боже мой, копейки не взял и чтоб к утру, к школе, всё было готово. Сапожник Жеребцов – человек пьющий, ненадёжный. Жена его, Тома, шкалик спрятала и не отдавала до тех пор, пока он катанки не подшил.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам молодёжь учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять попов и буржуев в них; на свадьбах они бывали почётными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ наш выпивкой их не неволить.

Очень мне жаль, что многое нынче утратилось из уважения к сельскому учителю, хотя и школы в деревне лучше, и учителя грамотней, а нет уже того прежнего почтения к ним, нет!

В какой школе начали наши учителя!

В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь наш первый класс и один красный карандаш.

Мы принесли с собой из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, а потом он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочерёдно писали палочки. Считать учились на спичках.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром.

На школьном дворе из плах соорудили временный ларёк "Утильсырьё". Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра – старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

Появились в школе тетрадки, карандаши, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, а женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель ещё и ещё ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привёз учебники: один учебник на пятерых, а после один на двоих.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель и фотографа сговорил к нам приехать. И тот заснял ребят и школу нашу. Это ли не радость! Это ли не достижение!..

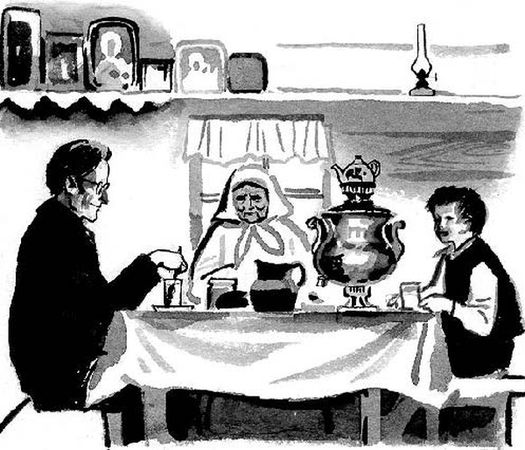

Учитель пил с бабушкой чай. И я пил чай, первый раз за одним столом с учителем!

Бабушка застелила стол праздничной скатертью и наставила, наставила…

И варенье черничное, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Чего тут только нет!

И я очень рад, что учитель пьёт у нас чай безо всяких церемоний, разговаривает с бабушкой, и всё у нас есть, и стыдиться перед таким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить ещё, извинялась, по деревенской привычке, за бедное угощение, а учитель благодарил её, говорил, что он всем премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда он уходил из дома, я всё же не удержался и полюбопытствовал:

– Скоро ли опять фотограф приедет?

– А штоб тебя приподняло да шлёпнуло! – Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя и недовольно нахмурилась.

– Думаю, скоро, – ответил учитель. – Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь.

Он поклонился дому, и бабушка проводила его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене своей, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошёл мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой: дескать, приходи скорее в школу, и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, – вроде бы и грустно, и в то же время ласково и приветно.

Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и ещё долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, и хотелось плакать.

Бабушка убирала со стола богатую снедь.

– И не поел-то ничего, – сокрушалась она. – И чаю два стакана только выпил. Вот какой культурный человек! Вот грамота чего делает! – И увещевала меня: – Учись, Витька, хорошенько! В учителя, может, выйдешь либо в десятники…

Она ещё много говорила умиротворённым голосом, не шумела в этот день ни на кого и хвасталась всем, кто заходил к нам, что был у нас учитель, чай пил, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал!..

Фотокарточку школьную бабушка всем показывала, сокрушалась, что не попал я на неё, и сулилась эту фотокарточку заключить в рамку, которую она купит на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не свезла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырьё, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева – это годы жизни его, и что сера сосновая идёт на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из берёзы фанеру делают, и что леса сохраняют влагу в почве, а значит, и жизнь речек.

Но и мы тоже по-своему знали лес. Учитель слушал нас и учился. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков, и если он заблудился в лесу, как выбраться, рассказали.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

– Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Ещё и подумать мы ничего не успели, как учитель оттолкнул нас, а сам схватил палку и принялся молотить по змее и по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки от подснежников. Змея кипела ключом и подбрасывалась на хвосте.

– Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! – кричали мы, но учитель не слышал нас.

Он бил и бил змею, пока она не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи и обернулся. Руки его дрожали. Весь он дрожал. Ноздри и глаза его расширились, и весь он был белый, а "политика" его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

– Пойдёмте, ребята, отсюда, – сказал учитель.

Мы посыпались с горы, а он шёл за нами и всё оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживёт и погонится следом.

Под горою учитель забрёл в речку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утёрся платком и спросил:

– А почему вы кричали, чтоб я не бил гадюку через плечо? Разве нельзя?

– Закинуть же на шею змею можно. Она, зараза, такая… Обовьётся вокруг палки!.. – объяснили мы учителю, и кто-то неожиданно спросил: – Да вы раньше-то хоть видели змею?