(РГАЛИ, ф. 13, ед. хр. 103, с. 30).

Текст последней редакции "Поэмы без героя" печатается по своду рукописей, хранящихся в РНБ, РГАЛИ и в архиве Л. К. Чуковской. Вместо предисловия. – Эпиграф – из "Евгения Онегина" (гл. VIII, строфа I). "Еже писахъ – писахъ" ("что я написал, то написал" – церковнослав.) – слова Понтия Пилата, отказавшегося исправить надпись "Иисус Назорей, Царь Иудейский", сделанную им на кресте, на котором был распят Христос (Иоанн, XIX, 22). Посвящение. – Вс. К. – Всеволод Гаврилович Князев (1891–1913) – поэт, прототип "драгунского корнета", персонаж первой части Поэмы. См. о нем в статье Р. Д. Тименчика "Рижский эпизод в "Поэме без героя" ("Даугава", 1984, № 2, с. 113–121). Впоследствии Ахматова узнала, что дата написания Посвящения оказалась датой второй годовщины гибели О. Э. Мандельштама (27 декабря 1938 года). В некоторых списках Первое посвящение, возможно, из-за этого совпадения, переадресовано О. Мандельштаму. Второе посвящение. – О. С. – Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, актриса, умерла в Париже в 1945 году; Путаница и Психея – роли, которые она исполняла в 1913 году в пьесах Ю. Беляева. Та, его миновавшая чаша… – ср. в стихотворении В. Комаровского "Видел тебя красивой лишь раз…" (1913), посвященном Ахматовой: "Или это лишь молодость – общая чаша?" (В. А. Комаровский покончил с собой в 1914 г.) Третье и последнее. Эпиграф – первая строка баллады В. А. Жуковского "Светлана". Второй эпиграф указывает на то, что речь идет не о православном, а о католическом Крещении. Время действия в этом "Посвящении" – 5 января 1946 года, когда, в канун Крещения, Ахматова гадает на того, кто когда-то ей играл "Чакону" Баха (А. Лурье в 1915 году), но вместо него приходит сэр Исайя Берлин, приходит, чтобы "заслужить" Посвящение и проститься на 10 лет (дата написания "Посвящения" – 5 января 1956 года). Часть первая. Глава первая. Эпиграфы: первый – из стихотворения Ахматовой "После ветра и мороза было…"; второй – из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина (гл. V, строфа X). Фауст, Дон-Жуан, Дапертутто, Иоканаан, Глан, Дориан – волшебно оживающие куклы, оставленные Ольгой Глебовой-Судейкиной своей подруге Ахматовой на хранение перед отъездом за границу в 1924 году. Эти куклы хранились в особых коробках и показывались друзьям только в торжественных случаях. Они не только изображали легендарных исторических лиц, но носили черты сходства с некоторыми "знаменитыми современниками", имевшими аналогичные прозвища (Так, Фауст отождествлялся с Вяч. Ивановым, Иоканаан – с Шилейко, Дапертутто – с Мейерхольдом и т. п.). Образы Иоканаана и Саломеи в контексте петербургской литературной мифологии начала XX века подсказаны трагедией О. Уайльда "Саломея" (1893) и оперой Штрауса на ее текст. Общий баловень и насмешник – здесь и далее под масками Калиостро, Сатаны изображен главный антагонист Ахматовой в поэме – поэт Михаил Алексеевич Кузмин (см. о нем на с. 315–316 в "Прозе о Поэме"). Отношение Ахматовой к Кузмину на протяжении долгих лет их знакомства было далеко не однозначным. Дружеские вначале, они были окончательно испорчены в 20-е годы, когда Кузмин выдвигал на роль "королевы поэзии" Анну Радлову, а Ахматову едко называл "бедной родственницей", имея в виду ее положение в семье Пуниных (сообщено составителю О. Н. Арбениной-Гильдебрандт). Таких вещей Ахматова не прощала. Гость из будущего! – Неужели // Он придет ко мне в самом деле, // Повернув налево с моста? – Сэр Исайя Берлин в первый раз пришел в гости к Ахматовой 26 ноября 1945 г., повернув налево с Аничкова моста к Фонтанному Дому, где она тогда жила. Глава вторая. Эпиграф – из стихотворения Ахматовой "Голос памяти", посвященного О. А. Глебовой-Судейкиной. И опять тот голос знакомый… – "шаляпинская строфа" в сб. "Бег времени" печаталась в смягченном варианте:

И опять тот голос знакомый,

Будто эхо горного грома –

Не последнее ль торжество!

Он сердца наполняет дрожью

И несется по бездорожью

Над страной, вскормившей его.

В наст. издании восстанавливается вариант ранней редакции этой строфы. С мертвым сердцем и мертвым взором… – Характеризуя Блока, черты которого угадываются под маской "Демона с улыбкой Тамары", Ахматова почти цитирует стихотворение Н. Гумилева "Жизнь": "С тусклым взором, с мертвым сердцем…". Впрочем, тема "мертвеца среди людей" так же характерна и для поэзии самого Блока. Глава третья. Эпиграфы: первый – из стихотворения Ахматовой "Сердце бьется ровно, мерно…" ("Анна Ахматова "Сочинения в 2-х томах"", М., 1990. Т.1, с. 69); второй – первые строки стихотворения О. Мандельштама; третий – начало первой строки стихотворения М. Лозинского. Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе – начиная со слов "А теперь бы домой скорее…", посвящено близкому другу и вдохновителю Ахматовой – Николаю Владимировичу Недоброво. Строки "Что над юностью встал мятежной" и "Словно вовсе и не жил он" печатаются в основном тексте впервые. Н. В. Недоброво умер 3 декабря 1919 года, похоронен на Аутском кладбище в Ялте, могила его не обнаружена до сих пор. Победившее смерть слово – Ахматова говорит здесь о статье Недоброво, посвященной ее раннему творчеству ("Русская мысль", 1915, № 7), которую она считала "предсказательной", во многом предопределившей ее поэтическую судьбу. Глава четвертая и последняя. Эпиграф – из стихотворения Вс. Князева "И нет напевов, нет созвучий…". В доме, построенном братьями Адамини, на углу Марсова поля и набережной р. Мойки жила О. А. Глебова-Судейкина – именно здесь, у двери ее квартиры, по воле Ахматовой, происходит самоубийство влюбленного драгуна. "Палевый локон" – из стихотворения Вс. Князева "Сколько раз проходил мимо окон…" На обратном "Пути из Дамаска". – Образ этот, возможно, заимствован из стихов Вс. Князева, обращенных к Судейкиной в январе 1913 г., незадолго до самоубийства: "Я целовал "врата Дамаска", // Врата с щитом, увитым в мех, // И пусть теперь надета маска // На мне, счастливейшем из всех". О. А. Глебова-Судейкина участвовала в постановке в "Бродячей собаке" миракля "Путь из Дамаска" (Ср. мадригал Ф. Сологуба, обращенный к Глебовой: "И если жаркие персты // Тебе сулят любовь и ласку, // Глаза легко опустишь ты // К благоуханному Дамаску". В Мазурских болотах в августе 1914 г. была окружена и разгромлена армия генерала Самсонова; тяжелыми потерями сопровождались также бои с австро-венгерскими войсками в Карпатах летом 1917 года. Часть вторая. Решка. Эпиграфы: первый – из "Домика в Коломне", второй из стихотворения английского поэта Томаса Стэркса Элиота (1888–1965); третий – из стихотворения Н. А. Клюева (1887–1937). Строки, посвященные Ахматовой, цитируются ею произвольно; в подлиннике: "Ахматова – жасминный куст, // Обóженный асфальтом серым, // Тропу утратила ль к пещерам, // Где Данте шел, и воздух густ, // И нимфа лен прядет хрустальный?" И со мною моя "Седьмая" – имеется в виду "Седьмая" элегия, которую Ахматова называла также "Последняя речь подсудимой"; в записных тетрадях (РГАЛИ) сохранилось множество вариантов этой элегии, но произведение так и осталось незаконченным. Строфы X–XVI при жизни Ахматовой не печатались, либо заменялись рядом точек. Опубликованы Л. К. Чуковской по автографам, хранящимся в ее собрании, в журнале "Горизонт", 1988, № 4. Отлучить от стола и ложа – формулировка, обозначающая в римском праве лишение гражданства; Ахматова сравнивает свое положение после исключения из ССП в 1946 году с положением человека, подвергнутого обряду гражданской казни (действительно, Ахматова была на некоторое время лишена продовольственных карточек, т. е. обречена на голодную смерть). "Стопятницы" – лица, высланные за пределы стокилометровой зоны вокруг Москвы и Ленинграда, "на сто пятый километр". Из заветнейших снов Эль Греко. – Как и у Ахматовой, в творчестве знаменитого испанского художника Эль Греко (1541–1614) заметную роль играет мотив сновидения. Эта строфа была написана в 1963 году и первоначально замыкала собой цикл "Полночные стихи". "Я не та английская дама…" – здесь, возможно, имеется в виду Мария Гамильтон, облику которой художник В. П. Белкин придал черты портретного сходства с Ахматовой (иллюстрации к поэме Г. Чулкова "Мария Гамильтон"). Возможно, такой прием мистификации Ахматова назвала "белкинством" (см. с. 310). Часть третья. Эпилог. Эпиграфы: первый – по народному преданию, слова "царицы Авдотьи" – Евдокии Петровны Лопухиной, первой жены Петра I, проклявшей новую столицу России; второй – из стих. И. Ф. Анненского "Петербург"; третий – из "Медного всадника" А. С. Пушкина. Тобрук – город в Ливии, в январе 1941 г. был занят английскими войсками и в апреле – декабре выдержал восьмимесячную осаду немецко-итальянских войск. А за проволокой колючей. – Эти 20 строк были впервые в нашей стране опубликованы в сб.: Анна Ахматова. "Лирика". М., 1989, с. 352–353. Примечания редактора написаны самой Ахматовой.

Строфы, не вошедшие в поэму – частично публиковались в посмертных сборниках. "Что бормочешь ты, полночь наша?" – кн.: В. М. Жирмунский. "Творчество Анны Ахматовой". Л., 1973, с. 168. Параша – Прасковья Ивановна Ковалева (по сцене – Жемчугова, 1768–1802), крепостная актриса, с 1801 г. – жена гр. Н. П. Шереметева; умерла при родах. Борей – северный ветер. "А за правой стенкой, откуда…" – сб.: Анна Ахматова. "Стихотворения и поэмы" (Библиотека поэта), Л., 1976, с. 379. В примечании к автографу (РГАЛИ) – указание Ахматовой на источник образа: стих. Лермонтова "Едет царевич"; имеется в виду строка "Будет он помнить про царскую дочь" из стихотворения М. Ю. Лермонтова "Морская царевна", якобы сказанная Н. Н. Пуниным в момент разрыва их отношений.

"Я иду навстречу виденью…"; "Верьте мне вы или не верьте…"; "Я еще не таких забывала…"; "Не кружился в Европах бальных…" – печатается по автографу (РНБ). "Институтка, кузина, Джульетта!.." – кн.: В. М. Жирмунский. "Творчество Анны Ахматовой"., Л., 1973, с. 167. Сюжетно связано с балетным сценарием к "Поэме без героя". "Вкруг него дорогие тени…" – печатается по автографу (РНБ). "И с ухватками византийца…" – печатается по автографу (РНБ). Это еще одна поэтическая зарисовка М. А. Кузмина. "Ты приедешь в черной карете…" – журн. "Искусство Ленинграда", 1989, № 1, с. 35. "Словно память "Народной воли"…"; "И уже, заглушая друг друга…" – сб.: Анна Ахматова. "Стихотворения и поэмы". (Библиотека поэта), Л., 1976, с. 429, 380. "Вот беда в чем, о дорогая…" – в статье Р. Д. Тименчика и А. В. Лаврова "Материалы А. А. Ахматовой в рукописном отделе Пушкинского Дома". – в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома, 1974, Л., 1976, с. 77. Печатается по автографу (РНБ).

Проза о поэме

Анна Ахматова. Сочинения, т. 2, М., 1986, с. 221–235. Печатается по автографам (РНБ).

Из письма к NN. – Это письмо, как и следующее, не имеет реального адресата, форма письма применена Ахматовой как литературный прием.

Глава могла бы называться Второе письмо – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984 с. 72–73. Не дожить до конца столетья – измененная Ахматовой цитата из стихотворения В. В. Чердынцева (1912–1971) "Кто атóмные двинул турбины?" (автограф – РНБ); посвящено Ахматовой и написано строфой "Поэмы".

Что вставить во второе письмо – в кн.: Анатолий Найман. "Рассказы об Анне Ахматовой". М., 1989, с. 132–133.

Может быть из дневника – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 69–70. Я думала, что она там и останется навсегда. – К слову "навсегда" в автографах (РНБ) примечание А. Ахматовой: "Навсегда под рожденной ею музыкой (чьей?), как могила под горой цветов". Я писала некое подобие балетного либретто… – в автографе (РНБ) примечание Ахматовой: "См. экземпляр с портретом работы Тышлера. Это второй набросок балета (После предисловия). Первый росток… это, конечно, запись Пушкина… – У Пушкина эта запись звучит несколько иначе: "Первый несчастный воздыхатель возбуждает чувствительность женщины, прочие или едва замечены, или служат лишь… Так, в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше" (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. VII, изд. 3-е. М., "Наука", 1964, с. 513). Это мы с Ольгой – то есть с О. А. Глебовой-Судейкиной.

"Эта поэма – своеобразный бунт вещей…" – Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2, с. 221 (напечатано не полностью). Печатается по автографу (РНБ). Семейные рассказы Шереметевых со слов В. К. Шилейки. – Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Ахматовой, в 1917 г. был воспитателем графского сына и жил во флигеле Фонтанного Дома.

"Поэма опять двоится…" – Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2, с. 229–230 (напечатано не полностью). Печатается по автографу (РНБ).

Еще о Поэме – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 74–75. … когда возникла одна элегия. – Речь идет о "Предвесенней элегии" из цикла "Полночные стихи".

"Вообще все, что этот человек…" – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 72–73. Ул. Мира. – На проспекте Мира Ахматова бывала у Н. Л. Манухиной-Шенгели, вдовы поэта Г. А. Шенгели (1894–1956).

"Больше всего будут спрашивать…" – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 71. Владыка Мрака – здесь Ахматова намекает на то, что под этой маской спрятан М. А. Кузмин. …виновник стольких бед… – В автографе (РНБ) имеются к этим словам примечания А. Ахматовой: "Сознаюсь, что второй раз он попал в Поэму (III главка) прямо из балетного либретто, где он в собольей шубе и цилиндре, в своей карете провожал домой Коломбину, когда у него под перчаткой не оказалось руки".

"Кроме попытки увода Поэмы в предместья…" – в статье Р. Д. Тименчика "Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой". – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 74. "Две тени милые" – цитата из черновика стихотворения А. С. Пушкина "Воспоминание" ("Когда для смертного умолкнет шумный день…"):

Две тени милые, – два данные судьбой

Мне ангела во дни былые.

Другая линия… вся восходила бы к сборнику его стихов (Михаил Кузмин). – Имеется в виду особая линия отношений Вс. Князева с М. А. Кузминым (вместе они готовили сборник стихов "Укол стрелы", который не вышел). Художник – возможно, С. Ю. Судейкин, муж О. А. Глебовой-Судейкиной. La danse russe – "Русская" – танец, который входил в репертуар О. Глебовой-Судейкиной.

"По слухам, в Америке очень смеялись…" – печатается по автографу (РНБ).

<ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК> – Большинство заметок из записных книжек Ахматовой (РГАЛИ) опубликовано в обзоре Е. И. Лямкиной "Вдохновение, мастерство, труд" – в кн.: "Встречи с прошлым", вып. 3, М., 1978, с. 394–403. В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица… – Имеется в виду трагедия "Энума Элиш", сожженная в 1944 г. в Ленинграде и частично восстановленная в 60-х годах под названием "Пролог, или Сон во сне". Рядом с этой идет "Другая"… – Ахматова говорит здесь о неосуществленном замысле другой, трагической поэмы, которая зарождалась в недрах "Поэмы без героя", эпического полотна о судьбах ее поколения. О поэме. Шкловский, Виктор Борисович (1893–1984) – литературовед, Берковский, Наум Яковлевич (1901–1972) – литературовед. Филиппов, Борис Андреевич (1905–1991) – эмигрант, специалист по творчеству Ахматовой. Чуковский, Корней Иванович (1882–1969) – критик, литературовед, автор одной из первых статей о "Поэме без героя" ("Москва", 1964, № 5, с. 200–203). Шток, Исидор Владимирович – драматург. Зенкевич, Михаил Александрович (1891–1973) – поэт, соратник Ахматовой по "Цеху поэтов". "Мавра" – опера И. Ф. Стравинского на сюжет "Домика в Коломне" А. С. Пушкина. Бушен, Дмитрий Дмитриевич (1893–1993) – русский художник, ныне живет в Париже, автор иллюстраций к "Поэме без героя". Галкин, Самуил Залманович (1897–1960) – поэт.

<ИЗ НАБРОСКОВ ЛИБРЕТТО БАЛЕТА ПО "ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ"> – в статье Е. И. Лямкиной "Вдохновение, мастерство, труд" – в кн.: "Встречи с прошлым", вып. 3, М., 1978, с. 402–403. "Пепел на левом плече" – слова из эпиграммы на О. Э. Мандельштама, сочиненной коллективно в "Цехе поэтов": "Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо", – писала Ахматова в "Листках из дневника" (РНБ). В очерке М. Цветаевой "Нездешний вечер" Ахматова, видимо, усмотрела какие-то неточности, особенно в пересказе Цветаевой о ее литературных отношениях с Ахматовой. Доктор Дапертутто – псевдоним В. Э. Мейерхольда, под которым он издавал журнал "Любовь к трем апельсинам". Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) – эссеист, мыслитель, философ. Нижинский, Вацлав Федорович (1889–1950) – великий танцовщик. 26 сентября 1917 г., исполнив роли Петрушки в балете И. Стравинского и Призрака розы в балете "Видение розы", психически заболел и больше не выступал на сцене.

Мих. Кралин

Вклейка

Аня Горенко в 16 лет

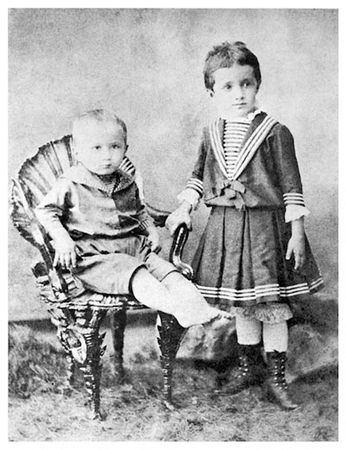

Анна Горенко с младшим братом Виктором

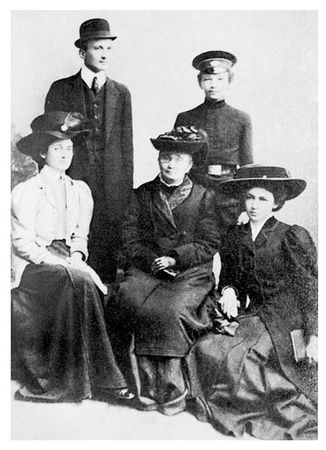

Семья Горенко: Инна Эразмовна и дети. Андрей, Виктор, Анна, Ия. Киев. 1909

Николай Гумилев. 1915