- Это другое, нежное мясо, - певуче говорила рябая опрятная жена Федора, счастливая тем, что торгует сама и деньги пойдут в многодетный дом, а не на баловство. - Оно лучше телятины… Я б и не продавала, да мы котлет вчерась с кобылы понаделали много, а снег в погребе сошел, долго мясо не улежит.

Она подняла в вытянутой руке тяжелый кусок мяса, а другая рука, протянувшись из окна, трогала это мясо.

На миг слезы изнутри обожгли глаза Леши, но не пролились далеко, а тут же и высохли на горящих веках, на вспыхнувших огнем щеках.

- Как ему не быть нежным, - она проталкивала мясо выше, отдавала его в другие руки. - Он и месяца не прожил. Хорошо, конюх с мальчишкой насмерть не убился…

- Не смей брать, Надя! - прогремел протестующий бас профессора. - Я запрещаю!..

- Зачем ты кричишь, - люди спят.

- Я не стану его есть, слышишь! - много тише негодовал профессор. - Это безнравственно. Ты знаешь мой взгляд, мои убеждения.

- Знаю, знаю… - сговорчиво сказала жена.

Наклонившись, она что-то шепнула жене фельдшера.

Женщины встретились у калитки двора. Леша притаился за густой крапивой, в трех шагах от них, не в силах убежать. Жена фельдшера вынула безмен, но профессорша мягко остановила ее ("Что вы, зачем? Я вам верю…") и приняла мясо на сложенные в несколько слоев газеты.

- Если его притомить, - объясняла жена Феди, - лучше кролика будет. Молочная телятина и та не сравнится.

- Съест! - сказала спокойно и с достоинством жена профессора. - Он покричать любит, а так - смирный. Пошумит - и съест. Что дадут, то и съест - и за работу. У него работы много.

Мальчик съехал на землю спиной по изгороди, не замечая, что острый сучок рвет рубаху и впивается в тело. Большой рот кривился от плача, который сотрясал его худую грудь и спину. Слезы не успевали высыхать, они часто срывались по щекам, на одежду и руки, но Леша не всхлипнул, потому что не хотел унизиться перед этими женщинами, - внизу его ждал паром, а за рекой - должность, работа, и пусть попробует хоть кто-нибудь пальцем тронуть лошадь из его табуна…

НЕ ЧУЖИЕ

1

Напрасно пугали Клавдию Петровну, что тут уже и не Россия вовсе, а тайга и азиатские морозы, так что и валенки не спасут. Едва она сошла с поезда, переведшего дух у заиндевелой водонапорной башни, едва соскочила на перрон, как ее обступило привычное: сумрак мартовской ночи, неуверенное круженье снега, сухой воздух, легкий, легче того, которым она дышала у себя на берегу испетлявшей их городишко реки Нерехты. Зря пророчили ей, что в здешних местах весной пока и не пахнет, еще ее ждать самое малое месяц, а то и два. Клавдия Петровна учуяла весну в оледеневших за ночь размывах у цоколя вокзала, в череде тонких сосулек по железному карнизу, в милосердном дыхании ночи; но более всего чуяла она весну сердцем.

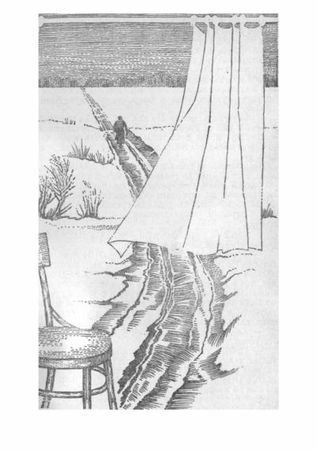

До мужа еще двенадцать километров, шесть тайгой и шесть степью, но что это после десяти лет разлуки и трех суток пути по медлительным магистралям, только что сменившим график военной поры на мирный. Она сразу вышла куда надо, да и как ошибиться, когда дорога, разбитая трактором, в рытвинах, во вдавленном щепье и сучьях, лежала прямо перед ней, едва припорошенная ленивым ночным снежком. Она бойко пошагала к лесу, радуясь, что пока нет развилок, что зимний, еще не осевший снег высится с двух сторон, сам собою направляя ее к цели.

Так же уверенно вела дорога и через выступ тайги, лежала широко, распахнув чащобу в обе стороны шагов на сто, принимая в себя лесные колеи, санные объезды, следы тяжелых еловых хлыстов. Тишина и безлюдье, такое полное, такое несомненное в этот час безлюдье, что, появись вдруг встречный, она ощутила бы не страх, а удивление. И на душе у нее тихо, покойно, бешеного сердцебиения, которого она так боялась, - когда жизнь рвется из нее наружу сразу в нескольких местах, у шеи, и на запястьях, и в висках, а более всего в груди, - страшного сердечного галопа не было, ни тогда, когда она стояла на чужом перроне, ни здесь, посреди темного леса. Значит, все хорошо, еще два-три часа, и всему тяжелому конец, мужу вышел срок, и пора ему домой, в Нерехту. Войне и то пришел конец, хватит и Сергею бедовать. И не тревожила Клавдию Петровну ни ночная дорога, ни строгий запрет, который муж наложил в письме на ее приезд в Лог, - Сергей человек мягкий, тихий, его надо столкнуть с места, - а только то непокоило ее, как они встретятся после десяти лет, только первая минута, первый взгляд и первое слово волновали ее до дрожи, до пересыхающего вмиг горла.

Клавдия Петровна вышла в заснеженное поле, навстречу предрассветному ветру, который нагуливал силу, дул понизу, поигрывая сухим снегом. Вдруг послышался скрип полозьев, тяжелый, битюжий шаг, из белесой мглы надвинулся обоз, на первых санях кто-то стоял в рост, возвышаясь над темным крупом лошади. Клавдия Петровна посторонилась, встала молча у обочины, но и сани остановились, сначала первые, а за ними, наезжая, и весь короткий обоз.

- Чужая! - уверенно сказала женщина, стоявшая в санях. - С поезда?

- Приехала.

Рослая женщина была в овчине, перехваченной в поясе ремнем, в солдатской матерчатой ушанке.

- Долго идешь, - упрекнула она. - Волки не попадались? - спросила не то шутя, не то припугивая чужую.

- Разминулись, - сказала Клавдия Петровна.

- Ты чья такая тихая? В Лог идешь?

- В Лог.

- Бабоньки! - крикнула женщина. - Она в Лог идет. Дорогу знаешь?

- Дойду, я к мужу. К Грачеву, - объяснила Клавдия Петровна. - Он в Логу живет.

- Ну-у?! - Бабы сошли с розвальней на дорогу, обступили Клавдию Петровну, разглядывали ее потертое пальтишко, шляпку, повязанную поверху платком, черные негнущиеся валенки. Заговорили громко, на разные голоса:

- Есть такой! Куда ему деться!

- К конторщику жена прибыла!

- Он у Розки живет!

- Так и иди, а в Логу от колодезя третья хата.

- Татарку спроси, ее знают.

Шум этот и всеобщий интерес поразили Клавдию Петровну: уж не путают ли они, мало ли Грачевых на свете?

- Муж в лесу работает, он лес валит.

- Нету твоего Сереги в лесу, - как о мальчишке сказала та, что стояла в санях. - Мужик у нас теперь редкость, зачем ему дерева валить?! Дерево и пришибить может, а бабу свалишь - самому мягче падать.

Кругом засмеялись, незлобиво, как знакомой шутке, а Клавдии Петровне сделалось не по себе, всю ее про-знобило вдруг, проняло тоскливым подозрением.

- Ты их не слухай, - отозвался участливый голос. - Ногу Грачеву покалечило, его в контору и перевели. - Низкорослая баба потянулась к чужой, сжала ее острый локоть, легонько подтолкнула вперед. - Ты иди, иди, время не трать, в Логу третья хата от колодезя.

Клавдия Петровна суетливо поклонилась и быстро пошла вперед, мимо укутанных в темное баб, мимо тяжелых, и в войну не отощавших лошадей. Шла, чувствуя слабость в ногах и жесткий упор валенка под коленкой; валенок высок, надо бы разрезать сзади, как советовали, да жаль портить новую вещь.

Снова она в чужой ночи, встреча с бабами не прибавила ей ни сил, ни тепла, ветер в короткое время усилился, будто ждал, пока пройдет обоз и пришлая останется одна в поле. Но каждый шаг приближал Клавдию Петровну к мужу, и не было в ее жизни ничего важнее, ничего значительнее и выше. И потому она не придала значения словам о какой-то Розе, прогнала от себя так и не оформившуюся тоску и шла все быстрее и быстрее, благо мешок за спиною был тощий, и если бы не новые, нерасхоженные валенки, она и вовсе побежала бы.

Лог удивил ее: впервые видела она такое - не село, не деревушка и даже не деревенская улица, - один порядок изб вдоль дороги, а по другую сторону - редкие амбарчики, рубленые, слепые, дрова в высоких поленницах и за ними крутой белый склон оврага, поросшего далеко понизу мелкой ольхой. И не один колодезь оказался в Логу, а три, из конца в конец; все более волнуясь, Клавдия Петровна не углядела, что только один колодезь живой, с намерзшим льдом, с подходами к нему, а два других - мертвые, хотя и срубы целы и ворот на месте.

Пришлось стучаться в избу, где уже не спали, жгли огонь. Дверь отворила глазастая старушка и держала ее открытой, не боясь выстудить избу, пока Клавдия Петровна спрашивала о Грачеве. Старушка скрылась в избе и снова появилась в сенях, накинув на себя черное плюшевое пальтишко с воротником из бесцветного уже куньего меха и бахромчатый крестьянский платок.

- Есть, есть, милая. Ну как же, Серега Грачев, кто же его у нас не знает!.. Ты хорошо, постучала ко мне, я покажу, я вас всех жалею, - частила она, заглядывая в глаза гостьи, словно сразу хотела разгадать ее.

Пальтишко на ней коротко, короче бумазейного подола, а от подола до голенищ разбитых сапог сиротливо белели голые, бесстрашные к холоду ноги. Старушка спешила, но странным образом обе женщины почти не подвигались вперед: она суетилась вокруг Клавдии Петровны, подталкивала ее, поглаживала по плечам.

- Меня-то зачем жалеть? - сказала Клавдия Петровна, облегчая заботы старушки.

- Господи! Нешто ты не человек?! И дети, верно, есть? - По кивку поняла, что есть, но выпытывать дальше не стала, сказала убежденно: - Кто детей родил, тех я особо жалею. Верно говорят, за ними и свет, и счастье, а забот сколько, а горя? Я о чужих думаю, и то иной раз сердцу тесно, а тебе каково: и одеть, и выучить, и душу вложить, и от немца уберечь, и все одна, одна, мужик тут, в отдыхе…

- Какой же здесь отдых?! - поразилась Клавдия Петровна.

- Против твоей жизни - отдых! Мне на человека только глянуть, я все вижу. - Она огляделась и весело развела руками. - Куды я тебя тащу, милая: к Розке надо, а меня в контору повело. Нам к колодезю ближе, он там на квартире стоит.

Они повернули, шли так же медленно, бестолково, едва не оступаясь в сугробы.

- Дорогие у вас квартиры? - спросила Клавдия Петровна, чтобы поддержать разговор.

- Теперь все дорого, одне деньги дешевые. - Она придержала Клавдию Петровну, спросила пытливо, доискиваясь важной для себя истины. - Вот чего никак в толк не возьму: всё в цене, в большой цене, верно? - а деньги дешевые. Как так: оне-то главные? Отчего же им цены не дают?

- Не думала я об этом, бабушка. Некогда.

- Нам и жить-то некогда. У Грачева квартира даровая, - успокоила она гостью.

- От конторы?

- Может, от них, может, Розка так положила: она не жадная, если ей кто по сердцу, она и задаром пустит. - И, подумав, что сказала лишнее, старуха принялась хвалить Грачева. - Мужик у тебя справный, аккуратный, себя не уронит. Выпьет - спать ляжет.

- Он раньше не пил.

- Теперь только медведь не пьет: зимой, в берлоге. Таракан и тот лакает, только по столу разлей. Теперь Грачев хромый, а был на ногах, литой мужик, и то держал себя.

- Он что, с костылями? - встревожилась Клавдия Петровна.

- Припадает маленько, если приглядеться; а ночью и не увидишь, - сказала она, не вкладывая в свои слова скрытого смысла. - В кости придавило. Здесь это не в счет: дерево иной раз в труху, в пыль человека бьет. Прежде у нас мужиков жило много; бывало, из-за баб дрались, а потом кого как, кого на войну простили, кто сам преставился; в голодную пору мужик охотнее мрет. Теперь и бабы лес валят, по вольному найму.

Они стояли у тяжелой, из еловых плах, двери, старуха как на пожар загремела по ней кулаком.

- Э-эй, конторщик! Хватит жировать, жена приехала!

Никто не откликнулся. Изба стояла сонная, глухая к наружной жизни, к крикам старухи и громкому стуку сердца Клавдии Петровны. Тишина. Непроглядные морозные кружева на окнах, вокруг все ухожено, нижние венцы очищены, снег по-хозяйски отброшен в сторону.

- Видала?! - обиделась старуха. - Спят! Обое глухие, что ли?! - Она заколотила в дверь так грохотно, что по всему Логу пошли отголоски и овраг откликнулся гулкой утробой. - Грачев! Грачев! Жена приехала.

Наконец изнутри, из-за двух, а может быть, и трех дверей послышался ответный голос, и хотя он был сонный и тихий, Клавдия Петровна узнала его и от мгновенной слабости прислонилась плечом к наличнику.

- Ладно тебе, Федосья, нашла время шутить - иди, иди!

- Узнал! - Старухе льстило, ее и со сна по голосу узнают. - Слыхала? Другой бы черным словом погнал меня, а он просит. Открой, Серега, говорю, жена.

Снова все затихло, внутри скрипнула дверь.

- Не верит, - сказала старуха, досадуя. - Его чуть не каждый день обмануть норовят; иная баба идет мимо, нарочно кричит - гляди, Грачев, жена приедет!

- Ему срок вышел, - словно оправдывалась Клавдия Петровна. - Ничего удивительного…

- Кто верует, у того срок с душой, с ангелом выходит, а другим - на поминках.

- Нет! Нет! Вышел срок.

- Ты не слушай меня, старая я, глупая! - Уже она снова хлопотала подле гостьи, хватала ее руки, просила прощенья. - Подай ему голосок, он и услышит родное.

Перехватило горло, дышать стало трудно, плотно сложив блеклые губы, Клавдия Петровна только поматывала головой.

- Хорошо, хорошо, - успокаивала ее старуха, - ты мне откройся, скажи имя свое и отчество. - И, разобрав, что прошептала гостья, она снова ударила в дверь и крикнула. - Грачев, Клавдия Петровна под дверью стоит: дело это, что ли?! Неужто сердце твое каменное, не чует?!

Потянулись тоскливые мгновенья. Казалось, дом татарки Розы, в котором заперт муж, отвергал Клавдию Петровну, не верил в ее дерзкий приезд. Потом осторожно скрипнула дверь, послышались неуверенные шаги, покашливание, стук сброшенного с петли крюка, все еще где-то внутри, и уже близкий шум в сенях, и громовой - как послышалось Клавдии Петровне - грохот засова, и визг распахнувшейся двери. Сергей стоял в ватной стеганке поверх нательной рубахи, в ватных рабочих штанах и калошах на босу ногу, серый, седой, сощуренный.

- Клава! - Он и радовался, и поражался, и попрекал ее за самовольный приезд. Все это разом выразилось в том, как он произнес ее имя, как отступил на шаг в сторону, приглашая ее войти, как повторил спокойно, уже вполне владея собой: - Приехала, Клава.

- Нешто я обманывать стану! - ввернула старуха; ей не верилось, что сейчас дверь за ними закроется и она окажется ненужной и самому Грачеву и его жене.

- Здравствуй, Сережа!

Она шагнула к порогу, старуха напоследок подтолкнула ее, говоря: "Ты иди, иди, а мне не надо…", медленно двинулась мимо мужа, и ее странно клонило к нему; казалось, он непременно протянет руки и обнимет ее на глазах у доброй старухи, но Сергей дал ей пройти и закрыл за ней дверь, погрузив все в полумрак. Она остановилась в кухоньке, не зная, куда идти, Сергей притворил и вторую дверь, молча снял с Клавдии Петровны заплечный мешок и, держа легкий мешок в руке, обнял ее неловко, сбоку, и дважды назвал по имени, вкладывая в ее имя всю горечь пережитого, всю муку жизни и боль по убитому на войне сыну.