3

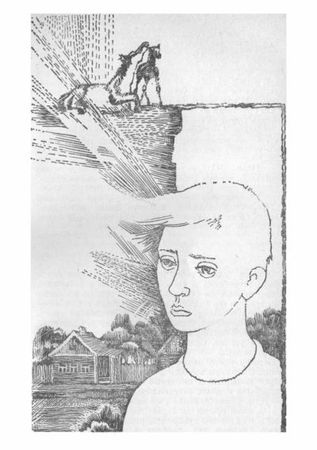

Ветеринарный участок хорошо затенен: даже в сухую июньскую жару здесь только чуть томит, клонит ко сну, а внизу тихо плещется Ока, словно защищает холмистый берег от заречного равнинного зноя. Жеребенок то застывал в высокой, некошеной траве, изумленно оглядывая корявые стволы тополей и лип, глухие стены сараев, серебристый кустарник, облака, плывущие по заводям у дальнего берега, то звал мать, бегая вдоль забора и запертых ворот.

В доме напротив, где квартировал профессор, шла своя, ничем не примечательная жизнь, а Леша каждую минуту ждал чего-то, какого-то важного шага, который решит судьбу жеребенка.

По обе стороны забора редко росла земляника, спелая, но жесткая, одичалая и розовато-зеленая, трудно различимая в траве. Мальчик выбирал ее не спеша, поглядывая на тонконогого жеребенка, и в его воображении одно чудо сменялось другим. То жеребенок окунал скуластую морду в зеленый стеблистый омут и жадно, как взрослый, ел траву; то старуха, с бидоном в руках поднимавшаяся тропинкой от мелководья, где стояла кучка коров, шла с молоком не в дом напротив, а сюда, под тополя и липы, поила жеребенка, приговаривая, что придет и завтра и послезавтра, потому что так велел профессор, а о деньгах пусть Леша не тревожится; то жеребенок носился за Окой в табуне и подрастал так быстро, что вскоре Леша только на нем, светлом стригунке, скакал по лугам.

Потом действительно случилось чудо: привели Демона, и злобный, огнисто-рыжий мерин ласково встретил подлетевшего к нему жеребенка, позволил обнюхать свое брюхо и даже потерся оскаленной мордой о гибкий хребет жеребенка.

Это было единственное чудо.

Профессор не показывался ни в окнах, ни на крыльце. Старуха молочница вышла из профессорского дома с порожним бидоном в руках. Соседка Леши - деревенский почтальон - сунула под дверь газету и письмо. Уходила с кошелкой в руках жена профессора и вернулась, прижимая подбородком три поставленные одна на другую буханки хлеба. Укатил на велосипеде ветеринар, и мир погрузился в дремотное, томительное состояние, с редкими гудками барж на реке, со слитным шумом скрытой за холмом плотины, с ленивым лаем собак на деревне.

Уверившись, что мерин не тронет жеребенка, Леша направился к профессору, но не на крыльцо, а в садовую, врезанную в изгородь калитку. Она беззвучно закрылась за ним, черная земля под ногами дышала прохладой, так плотно прятали ее от света три яблони и густые кусты сирени.

Еще у изгороди он расслышал голоса профессора и его жены, теперь же, немного не дойдя до открытой терраски, настороженно остановился.

- Хорошо, допустим, у тебя есть лишних сто рублей, - говорила жена, - ты делаешь широкий жест.

- Не жест, это потребность! - перебил ее профессор. - Мое убеждение.

- Мне не жаль денег… Но в этом… извини меня, есть какое-то барство. Один ты почему-то мечешься. Люди и думать забыли о нем.

- Если б ты видела их, когда они расходились, - сказал профессор. - Каждый старался напоследок погладить малыша. А конюх! Надя, он плакал, стоял у забора и плакал…

- Не выставляй себя в смешном виде, прошу тебя. Что ты переменишь этим?! Кому и что докажешь?

Профессор тяжело заходил по терраске, доски скрипели под ним.

- Я сохраню чью-то жизнь. Разве этого мало? А что выше этого? Докажу, что может побеждать и доброе чувство, а не только расчет.

- Перестань ходить - действуешь на нервы!

Шаги стихли.

- Это прихоть, твое прекраснодушие, а теперь ты придумываешь высокие слова.

- Пусть прихоть, - мрачно сказал профессор. - Понимай так. Живем же мы для чего-то на земле.

Наступила тишина. Что-то булькало, варилось над головой мальчика, вокруг с тихим гудением летали пчелы. Леша решил, что профессор взял верх над женой, что теперь самое время объявиться и ему, но и тут не успел.

- Ну, знаешь! - начала жена ледяным голосом. - Пока мы с тобой вместе, мне совсем не безразличны твои прихоти и твоя репутация. Ты с такой легкостью бросаешься деньгами, что люди подумают - у тебя их тысячи, приходи и бери. Понимаешь, что это значит? - спросила она со значением.

Профессор понимал и ответил негромко:

- Наши деньги в сберкассе, в деревне это не секрет. Я просто сниму с книжки и внесу в правление.

- А у кого ты отнимешь молоко, это тебе безразлично?! - воскликнула жена.

- То есть как - отниму?

- Непременно! Каждый литр молока кому-то нужен, каждый стакан отнят у кого-то. Неужели ты и этого не понимаешь?

Из-за терраски прямо на Лешу выскочил дряхлый хозяйский кобель, остолбенел и залился обиженным хриплым лаем.

- К тебе, - сказала жена профессора, заглянув вниз. - Очередной клиент.

Леша остановился у лесенки, кобель тут же умолк, словно передал его людям на суд, и лениво помахивал хвостом.

- Ну, иди, иди, - сказал профессор обрадованно. - Здравствуй!

Леша растерялся: "Почему "здравствуй?"" - ему казалось, что он сегодня не расставался с профессором.

- Крючков тебе?.. Чего молчишь?

Жена стучала крышками кастрюль, сгребая что-то со стола в ведро. Леша ждал, что она сейчас уйдет, но она не уходила.

- Я его в луга возьму, - сказал мальчик.

- Кого?

- Жеребенка.

- А там что? - озадаченно спросил профессор, но лицо его - и подобревшие за толстыми стеклами глаза, и распрямившиеся складки мясистого лба - говорило об облегчении, о вступающем в сердце покое.

- Там ферма, а меня в табун, пастухом. Я завтра заступать должен.

Жена профессора вышла в сени и склонилась там у бака с водой.

- Тебя как звать? - спросил профессор.

- Леша Сапрыкин.

- А-а-а! - вспомнил профессор. - Это ты рыбачить не любишь?

- Чего любить - пустое. Всякий лавит, кто поленивей.

Брови профессора удивленно поднялись, будто он хотел обидеться, но слишком велика была его радость и благодарность мальчику, который избавлял его от забот, от трудного спора с женой.

- Н-да, брат, ты оригинал, сплеча рубишь!.. Но не зарекайся, может, еще и пристрастишься, на брюхе приползешь за снастью, а я не дам! - Ни слова его, ни шуточно-панибратский тон не доходили до мальчика; казалось, Леша даже не слышал, что говорил профессор, он думал о жеребенке и видел его сквозь рубленые стены дома. - Что тут, брат, было-о!.. Хорошо, ты не видел, как Федор кобылу свежевал.

- Она все равно мертвая.

- Не скажи, не скажи… Я понимаю, это необходимо, и вместе с тем ужасно. Что-то в этом жестокое есть, как сама жизнь. На ферме, думаешь, дадут молока?

- Если заплатите, дадут. Оформить надо, хоть на месяц. И на пароме сказать, чтоб со мной пустили.

- Отнять могут?

- Он ничей. - Леша грустно кивнул. - Он еще в книгу не записанный. Над ним теперь много хозяев.

Профессор помолчал, заново обдумывая положение: все-таки не миновать было похода в правление и разговора, который по-прежнему казался ему благородным, но вместе с тем уже и неловким отчасти и немного странным.

- Есть у него имя? - спросил он.

- Не придумали.

- А надо! - оживился профессор. - Мелочь, а в ней тоже свой смысл: когда имя есть, труднее убить, руке не так легко подняться.

- В книгу записать - это да, - стоял на своем мальчик. - Тогда дуриком ничего не сделается, тогда он законный, его списывать надо. Вы скажите, пусть в книгу заведут.

- Думаешь, это важно? - спросил профессор, но ответа дожидаться не стал, ответ был в серьезных глазах Леши. - Правда, ему пять литров на день нужно?

- И хлеба… Хлеб я достану.

Вернулась жена. Мальчик мужественно посмотрел в ее светлое лицо, которое всегда казалось ему необыкновенным, и вся она была необыкновенная, сильная, горделивая, такими бывают только дорогие его сердцу кони.

- Вот, Надя, и помощник у меня объявился, - сказал профессор заискивающе.

Он не побрился с утра, на розовато-смуглых щеках проступила седая щетина, старя его, делая лицо более мягким и бесхарактерным, чем обычно.

- Ты бы сам поселился в лугах, это было бы по крайней мере благородно и последовательно.

Профессор подмигнул мальчику: хотел весело, а получилось не очень.

- Или сговорись с хозяйкой и к нам веди, сюда.

- Ты думаешь?

- А почему бы и нет! Сделай нас посмешищем деревни.

- Но должен же я что-то делать, Надя! - воскликнул он с прорвавшимся отчаянием, будто они с женой были здесь одни. - Что делать?

- Ничего! - убежденно сказала жена. - Ничего ты своим донкихотством не переделаешь. Сколько раз ты убеждался в этом и ничему не научился. Так невозможно: во все вкладывать душу, всегда идти на голгофу.

- Ну что ты го-во-ришь! - взревел профессор и снова грузно заходил по террасе. - Ты бы послушала себя со стороны! При чем тут голгофа! Это же элементарно: кому-то помочь, рискнуть чем-то ничтожно малым, постараться отстоять что-то, пусть мизерное с твоей точки зрения. И все-таки это жизнь, она или есть, или ее нет. Я устал от слов, я хочу сделать что-то… И мне никто не помешает, никто!

Он опустился на деревянную скамью и умолк, схватившись рукой за сердце.

- Видишь! - скорбно сказала жена. - Опять сердце. Тебе не восемнадцать лет, а ты нас не жалеешь. Кого угодно, только не близких, которые живут для тебя…

- Надя… Надя! - говорил профессор, испуганно захватывая воздух ртом и странно, как после ожога, помахивая рукой.

- Видишь, ему плохо, - шепнула жена мальчику.

Профессор поднялся, крикнул Леше: "Погоди!", схватил со стола буханку хлеба, пластмассовый бидон с остатками молока и сунул их мальчику.

4

Остаток дня и вечер прошли в ожидании. Леша кормил жеребенка накрошенным хлебом и забывал о голоде, терзавшем его самого, когда теплые влажные губы трогали его ладонь. Он поел хлебных корок, а молоко споил малышу. Потом они опустились на траву. Леша лег на живот, и жеребенок на живот, подвернув под себя все четыре ноги и все еще озираясь, прядая острыми ушами, будто настраивая их на призывное ржание матери.

Первым уснул жеребенок. Согретый предвечерним солнцем, он тихо завалился на бок и, вытянув ноги, уперся копытами в лежащего мальчика. Глаза жеребенка были недолго открыты; засыпая, он смотрел на Лешу, но, кажется, видел уже на его месте мать.

Над ними пролетали серые тонкие кузнечики, случалось, из крапивы срывались, покачивая стебли, и зеленые, крупные, как саранча, в вышине шелестела тронутая ветром листва тополей, жеребенок дышал почти неслышно, поджарый живот и бок в курчавом светлом волосе чуть колыхались перед глазами Леши. Порой жеребенок вздрагивал, и копытца толкали мальчика, но и это прикосновение казалось ему нежным - залогом будущей долгой дружбы. Многое заботило Лешу: нужно собраться к завтрашнему переходу на луга, повидать дружков, которым он не успел сказать о новой должности, нужно сбегать на субботнюю картину, но все это были пустяковые заботы, потому что решилось главное - жеребенок будет жить, привяжется к нему, будет засыпать рядом с ним, есть из его рук, а к зиме никому и в голову не придет избавляться от жеребенка. Его запишут в книгу, и он будет пастись в табуне наравне со всеми. "Вот только имя ему надо дать… - думал мальчик, засыпая. - Имя надо, без имени его в книгу не запишут…"

Проснулся он от толчка: жеребенок испуганно поднялся, оттолкнувшись от Леши копытами. В нескольких шагах от них стояли фельдшер Федя и конюх Гаврила Михайлович, в чистых рубахах, сытые, хлебнувшие вина по случаю субботы.

Мальчик испуганно вскочил на ноги, как будто их приход таил в себе что-то недоброе. А между тем они смотрели на него и на жеребенка ласково, жалостливо, с пьяным сочувствием.

- Чего? - строго спросил мальчик.

- Шел бы домой, Алексей, - сказал Федя. - Не майся.

- Чего я там не видел! - Леша подошел к жеребенку, погладил его по теплому крупу.

- Видишь, встретились с тобой… приманил ты их лаской, - говорил конюх, сбиваясь нетрезвой мыслью к нынешнему утру. - Ласкать каждый горазд, а охранить не могут…

- Я, что ли, виноват?! - обиделся Леша.

- И я и ты, всяк виноват… Ты сказал: иди, Демон забежал, пасти можно… Вел я их и на котлеты перевел. Я и сам-то чуть живой, Леша, меня током ка-ак шибанет, только я в резине, устоял, а им концы.

- Не шибало вас, - угрюмо сказал Леша. - И этот живой.

- Кончат! Не зря говорят: кобыла за делом, а жеребенок и так.

- Чего ты ему имени не дал? - тихо спросил мальчик, будто и в этом заподозрил теперь умысел.

- Не давалось оно мне, колдовал-колдовал, может, тысячу имен в голове перебрал, все не по нем, все, видишь, низко получалось. Теперь, в пустой след, придумал, - сказал он, виновато улыбнувшись.

- Какое?

- До-очка, - шепнул конюх. - До-очка! А ни к чему, Федя и ее сделает.

- Чего болтаешь! - осерчал фельдшер. - Нешто мое дело живую скотину резать? Пущай ходит, - сказал он с пьяным великодушием и взмахом руки охватил полмира. - Пущай живет!

Фельдшер приказал Леше увести жеребенка в конюшню, чтобы Демон в темноте не пришиб его ненароком, и обещал с рассветом выпустить на участок.

- Я его завтра с собой беру, - на всякий случай сказал им Леша. - В луга. Он при мне будет… Профессор с председателем сговорился, - солгал он.

- Начальству виднее, - кивнул Федя.

- Ты можешь, ты заберешь, ты теперь в должности, - поддакивал конюх и шутовски подмигивал фельдшеру, забыв в эту минуту и утренние слезы, и неизбежно ждавшую его боль, расплату за выпитое вино. - Ты добрый… и скотина тебя любит!

Долго слышался мальчику голос жеребенка, хоть он один только раз и заржал, когда Леша был у калитки; заржал коротко и недоуменно.

С этим обращенным к нему одному голосом осиротевшего жеребенка, не слышным ни отцу с матерью, ни сестренке, на голову обогнавшей Лешу ростом, он и уснул, а во сне вернулся в конюшню, вышел на волю под большую луну, и втроем - вместе с Демоном - они бродили по пояс в траве, прислушивались к шуму реки, к крикам лягушек в болоте, к запевшему неурочно, среди ночи, соловью, и, как только он запел, в распахнутых воротах ветучастка появилась белая орловская кобыла. Жеребенок не бежал ей навстречу, смотрел с обидой, с укоризной, но надолго его упрямства не хватило, и он кинулся к матери со всех ног. А Леша, увидев, что все устроилось и он больше не нужен жеребенку, вспомнил о должности, заметив вдруг, что небо посветлело и там, где только что спокойно проплывала луна, стояло палящее солнце, испугался, что опоздал в табун, и в страхе проснулся…

Солнце еще не взошло. В кустах сирени, среди жестких метелок семян, заменивших белые соцветия, пел соловей. Ровный, отрезвляюще ясный свет разлился вокруг, и, едва он коснулся ресниц мальчика, едва промыл его глаза, необъяснимая тревога охватила сердце.

Он бежал через деревню с солдатской сумкой отца в руке и краюхой хлеба под мышкой, на ходу строил планы, как он спустится с жеребенком к парому, а если никаких распоряжений о жеребенке не будет, он перевезет его на лодке и спрячет в кустах у старицы.

Ворота ветеринарного участка были привычно распахнуты, но сегодня в их разверстости мальчику почудилось что-то неладное, какое-то опустошение и разор. Порывами налетал ветер, створки ворот поскрипывали, калитка стучала о забор, а дом, в котором жил профессор, стоял спиной к ветру, белые занавески на окнах чуть шевелились, будто их касались детские пальцы - хватали и не могли ухватить.

Пусто было на участке: ни Демона, ни жеребенка. Ворота конюшни тоже были открыты, в пахнувшем навозом и кожами полумраке не было никого. Ветеринар уехал на бричке, земля у конюшни была порядком изрыта копытами Демона, - он не сразу, видно, дался в упряжку.

Бросив у конюшни хлеб и сумку, Леша побежал к лазу в заборе, оглядел склоны, липовую рощу, берег от шлюза до парома в надежде где-нибудь заметить белого жеребенка. Все вокруг просыпалось к жизни: по склонам растеклись овцы, меченные цветными, заплетенными в шерсть ленточками, брели коровы и нежные телочки, кто-то возился у лодок, черпал воду, женщина в белом платке стояла на пароме, у перил, черно-желтый катер тащил по реке цепочку порожних сухогрузных барж - малыша не было нигде. "Может, он за мерином увязался?" - подумал было мальчик, но и это вряд ли могло случиться, ветеринар прогнал бы жеребенка, он наверняка поехал на станцию за женой.

И вдруг Лешу осенила простая мысль: жеребенка взял на свой участок профессор! Конечно же он, никто другой… Вчера у него болело сердце, он не смог пойти в правление и малыша взял к себе. С мгновенно сбившимся дыханием, будто он пробежал уже не один километр, Леша кинулся туда, мимо дома и рабочего двора, к ограде участка, заглядывал в щели между жердями. Он шел и шел, надеясь, что найдет жеребенка в самом конце усадьбы, в обширной выгородке, где росли деревья и сочная трава, которую не всякий год косили.

Жеребенка не было.

Мальчик побрел обратно, заглядывая внутрь без надежды, а так, на всякий случай. И когда Леша вышел на тропинку у дома, он увидел под высоким окном жену фельдшера с плетенной полукружьем корзиной, с которыми здесь ходят по грибы и носят от реки тяжелое ополоснутое белье.