Он опять улыбался; спросил, покупая билеты: подальше или поближе брать, и они посмотрели фильм о мальчишках, которые жили в южном городе, не успели вырасти и ушли воевать…

Тукумский день запомнился ей как подарок. Отчего это чужой человек находит время побеседовать с ней после адской и опасной работы в море, и нет у него при этом других интересов, кроме этой искренней беседы, а свои всё куда-то спешат, то к делу, то к телевизору? Наверно, свои давно всё знают, а незнакомому интересно…

Но настал и день отъезда. Эрик отпросился у бригадира, проводил её в Ригу, усадил в вагон и долго махал рукой с перрона, а она стояла у окна. Плотный свёрток с вяленой рыбой, обвязанный шпагатом, сунула поглубже в ящик для вещей под полкой, с трудом приподняв её - всё боялась, как бы пассажиры не пожаловались на запах, не упрекнули. В её тетрадке на отдельной странице появилась запись, сделанная карандашом: адрес Эрика.

Дома рассказы о нём вызвали шутки:

- Слыхали, у бабушки кавалер появился!

- Молодой!

- Неженатый?

- Ну, бабушка!

Эрик часто спрашивал её перед отъездом, приедет ли она ещё, она обещала, а он не верил: такие обещания не то что забываются, но спотыкаются о множество жизненных помех, откладываются из-за них и не осуществляются. Но она обещала твёрдо. В конце концов велела сказать, что ему привезти, и он долго пожимал плечами, смеясь и не зная, что попросить, пока не заказал красную рубашку. Вот и станет он здесь первым парнем!

И она часто заходила по дороге с рынка в "Синтетику" и однажды увидела там рубаху, с замиранием сердца узнала, есть ли сорок третий размер воротничка, и купила, и домой возвращалась с улыбкой, представляя себе, как он будет рад, как пойдёт в красной рубахе через весь посёлок, как будет стоять у моря среди товарищей, заметней всех.

Зимой она вспоминала это море, и берег со следами чаек, которые зябкими шагами переступают по песку вдоль волны, и длинный причал, окружённый рыбацкими баркасами, и носы чёрных лодок, задранные к небу над песком. Сначала она не понимала, зачем это так, но потом разобралась - это были старые лодки, отплававшие своё по воде. Рачительные хозяева-рыбаки не хотели с ними прощаться, а зарывали на треть в песок носом вверх, зашивали досками спереди, делали в обшивке дверцу, полки, и получались из лодок береговые кладовочки, склады для снасти, для вёсел, для рабочей одежды, для чего хочешь. И лодки долго ещё жили возле моря своей второй жизнью и смотрели просмолёнными днищами на волны, качавшие их когда-то, и днём и ночью дышали морскими ветрами.

В начале лета она написала Эрику, что приедет пораньше, чтобы не обмануть правнука, который ждал её перед школой, значит, скоро приедет, справлялась, какая погода, но Эрик не ответил. Он и тогда сказал, что писать не будет, - одно говорить: говорит по-русски ничего себе, а пишет плохо, и второе - ещё дети обидятся, кто такой, у мамы много своих детей. Мать вздохнула - сама писать не любит, глаза плохие, и Эрик остался без её адреса, не взял.

Мильда встретила её шумно, но лицо какое-то было пугливое, и мать, не разобрав всех вещей, вышла из комнаты в кухню, где Мильда стучала кругами конфорки и чайником, и спросила:

- Мильда, а где Эрик?

- Мама! - сказала Мильда и села за стол, подперев тёмную щёку костлявой рукой. - Вы садитесь, мама.

Вслед за Эриком знакомые в посёлке стали называть её мамой. Да и проще было, чем русское имя-отчество: Ксения Андреевна. Мильда наклонилась, обмахнула тряпкой вторую табуретку, пододвинула. Она села.

- Эрик, мама… Эрика уже нет… Эрик, - Мильда махнула рукой за окно, - там…

- Где?

- Там, - повторила она и сказала что-то по-латышски, чего Ксения Андреевна не поняла, но от чего сердце её наполнилось предчувствием горя.

- Где? - ещё раз спросила она.

- Море, - сказала Мильда.

- Эрик?! - спросила мать.

- Он был хороший, - сказала Мильда.

- Как это случилось? - спросила мать.

- Сильный шторм, - сказала Мильда, сжав ладони с переплетёнными пальцами. - Один баркас там, в море… Не вернулся. Ждали день, ночь… Нет.

- И Эрик был там?

- Нет. Ещё день от них не пришло никакого известия. Собрали помощь - тёплую одежду и всякую еду. Кто пойдёт искать? Эрик сказал - я пойду. И ещё два товарища сказали - мы пойдём. Пошли на моторную лодку. Потом у них кончилось горючее… Ну, так… они хотели поставить парус из брезента. Холодно было. Вода замерзала на лодке. Было сользко. Эрик поднял брезент. Ну, так… Был ветер. И он упал. Мильда вздохнула.

- Он ударился головой по лодке и попал в море… За ним ныряли! Не сразу нашли.

- Боже мой!

- Да… Это было большое горе. Вот так, мама. Нет Эрика.

- А те двое? А баркас?

- Им самолёт бросил всё. Они пришли в рижский порт.

- А Эрик?

- Он здесь. Рядом с дедушкой. Его привезли. Он был совсем на себя не похожий, бедняга. Не такой…

Ксения Андреевна легла, ей захотелось плакать в голос, и она уткнулась в подушку в бессильном отчаянии и пугающей тишине. Когда наступит утро, уже никто не крикнет за окном с улыбкой, и затаённой, и открытой:

- Ма-ма!

Кто он был ей? Чужой мальчик. И родной человек.

Наступило утро, и она пошла на кладбище. К могиле деда, накрытой каменной плитой, которую летом обсаживали цветами, её приводил Эрик. И она нашла это место сразу, хотя в глазах расплывалось. Над могилой высился простой тяжёлый крест из тёмного дерева. А рядом вытянулся размокший от недавних дождей земляной холм, и короткий столбик был в головах с тёмной дощечкой, в которую была врезана крохотная фотография под слюдой. Она наклонилась, вытирая глаза: Эрик улыбался ей.

- Эрик, - прошептала она, - Эрик.

На ботинки её налипла грязь, когда она вернулась домой, этот край был всё же дождливый, и песок не спасал, к тому же она шагала, не видя и не выбирая дороги, шла и слушала, как шумит море, шум его был слышен и на кладбище, и по дороге, и у дома Мильды, будто этот шум навсегда поселился в ушах.

Мильда вешала бельё во дворе.

- Мильда, - спросила она, - почему же Эрику не сделали хорошей могилы? Дожди… Мокрая земля…

- Да, - сказала Мильда. - Надо положить гранит кругом, можно поставить каменную… как это называется… обелиску… маленький памятник. Конечно, мама. Но на всё надо деньги.

- А кто это делает?

- У нас есть хорошие мастера.

- Где?

- В Тукумсе.

Мастерскую она нашла легко. Там стучали молотками и скребли резцами по камню седой старик с толстыми усами и двое молодых ребят, совсем подростки. Она поговорила с ними, заказала обелиск, и гранитный бордюр на могилу, и мраморную досочку, чтобы там была фотография под стеклом и надпись: "Дорогой мой Эрик. Всегда ты будешь со мной. Безутешная мама". Она не знала и не спрашивала, сколько с неё возьмут за работу. Сделают, и она уедет, оставив деньги, предназначенные для отдыха. Старик приподнял на лоб очки.

- Мама?

- Мама.

- Он латыш, а ты русская.

- Ну и что? Он меня называл мамой.

Подросток - тот, что был ближе к ней, отряхнул руки от каменной пыли, похлопав ладонями.

- Я его знаю. Мы работали плиту для его деда. У него никого не было.

- Мама должна быть у всех, - сказала она. - Он нашёл себе маму.

Они все заговорили по-латышски, сначала медленно, потом быстро, и говорили долго, пока она не перебила:

- Вы сделайте, а я заплачу.

- Мы приедем через неделю, - пообещал старик. - Есть раньше заказы… Где тебя найти?

Через неделю вышла встречать их, но они не приехали, она ждала ещё три дня, а на четвёртый опять поехала в Тукумс.

- Вот как! - сказал старик. - Ты сама приехала? Да-да… Есть работа раньше… Потом - мрамор. Какой ты хочешь? Белый или розовый? Это не будет дёшево.

- Ничего.

- Завтра! - сказал старик, вздёрнув очки на лоб. - Обязательно будем, мама.

Приехали, не обманули на этот раз. Привезли в двух ящиках гранитные плитки и большой клеёнчатый мешок с гипсовым порошком для обелиска; она их проводила на место, и старик тронул её за плечо:

- Иди… Сделаем, позовём тебя. Иди.

Она ждала их на крыльце, как когда-то ждала Эрика. Зонт лежал рядом, не понадобился. В эту субботу стала меняться погода. Не крапало, и солнце выглядывало ненадолго, и сосны зеленели, не успевая просохнуть до голубизны. Через несколько часов пришёл подросток.

- Ну, мама!

Она поднялась, держась за крыльцо, встала на одну, на другую ногу - ноги слушались всё хуже… Она смотрела, а старик приговаривал:

- Так… Так, как ты просила.

Гранитные плитки лежали прямоугольником вокруг поправленного и срезанного холма, где можно посадить цветы - самое время, лето здесь начинается позже, вместо столбика застывал тёмный ещё обелиск, и в нём белела мраморная плита с такими скупыми датами, с фотографией, обведённой гипсовой рамкой, и словом "мама", которым кончалась надпись.

- Спасибо.

А когда они собрали свои инструменты, и ведро, и опустевший клеёнчатый мешок, и всё другое, уже на выходе с кладбища она спросила:

- Сколько я вам должна?

Старик наклонил голову и медленно покачал ею:

- Ничего. Ты - мама. Мы тоже люди.

- Но ведь вы работали!

- Ну и что? - Он повернул к ней своё лицо с толстыми седыми усами и неожиданно улыбнулся.

- Может, заплатить? - смущённо спросила она.

- Нет, мама.

Последний день, единственный день она провела у моря. Всё казалось, что уж больше не приедет сюда. Теперь думала, что приедет к нему, если хватит сил, если…

Море накатывало на песок волну за волной. Крик чаек иногда врывался в её мысли. Надо бы зажечь свечу на могиле в день поминовения. Свечи стоят копейки. Если оставить Мильде десять рублей, хватит надолго.

Спецрейс

Молодой, длинный, сутулый… В унтах и куртке из светлой синтетики с меховым воротником… Таким я его увидел, когда он хлопнул за собой дверью, выйдя из кабинета какого-то аэродромного начальника. Шлем он держал в руке.

Судя по одежде, он, действительно, собирался лететь, или, точнее, хотел лететь, всё зависело от того, выпустят ли его в небо. Судя по выражению лица, его не выпускали. Я стоял в коридоре, прижавшись, спиной к холодной стене, и ждал.

- Здрасте, - сказал я и оторвался от стены, боясь, что он уйдёт с той же решительностью, с которой только что хлопнул дверью.

Он остановился, повернувшись вполоборота, и начал вглядываться в меня, не узнавая и сердясь из-за этого, брови его сбежались к переносью и опустились на глаза. Шлем в руке превратился в комок.

- Меня нацелила на вас Нонна, - сказал я.

Похоже, он сразу понял, в чём дело, рванулся идти, но вспомнил, что спешить ему некуда. Он переложил шлем в другую руку и, порывшись в кармане, достал сигарету. Я пожалел, что у меня нет спичек, потому что неделю назад, я, в который раз, бросил курить. Он щёлкнул большой зажигалкой, длинный язык пламени лизнул сигарету, а он негромко спросил:

- Какая Нонна?

- Из справочного бюро, - ответил я, вспоминая, как девушка сказала мне про этого лётчика, что он способен на "Р. Р.", что в её лексиконе значило "рисковый рейс". - Вы летите в…?

Я назвал место, куда мне во что бы то ни стало нужно было попасть.

- Справьтесь у бога, - сказал он и размашисто двинулся от меня.

Я посмотрел ему в спину и ещё раз поразился, какой он сутулый. Лет под тридцать, не больше. Солидный возраст по сравнению с моим, но не стариковский для такой согбенности. А может, он из-за роста привык ходить, чуть согнувшись, или… Здесь моя мысль оборвалась. Я догнал его в конце сумрачного коридора, зачастил рядышком и спросил напрямик:

- Но если вдруг полетите, возьмёте меня?

Он даже не ответил, приближаясь к залу, набитому пассажирами - застряли здесь со вчерашнего дня. А я, не останавливаясь, вышел на улицу. Стеклянных дверей аэровокзала не надо было открывать. Они покачивались перед глазами, распахиваясь беспрерывно: по очереди все выходили посмотреть, не меняется ли погода.

А она и не думала меняться.

Вместо воздуха вокруг аэродрома всё пространство было заполнено словно зубным порошком. Туман был белый, как снег, и плотный. Все очертания в мире он стёр без остатка. Я помнил, что где-то справа тянулись пузатые ангары, впереди расстилалось поле со взлётными дорожками и, наверно, многими самолётами, для которых время остановилось. Слева обычно поднималось здание гостиницы, а дальше темнел лес. Сейчас ничего этого не было. И бог не обещал людям ничего…

Я вернулся в аэровокзал, напоминавший аквариум, в котором вместо водорослей росли фикусы в бочках и кружили люди, как рыбки, от которых отгородили стеклом все реки, моря и океаны. В залах ожидания в такие дни - это я успел как-то заметить - хорошо читаются характеры. Нервные блуждали, не находя себе места. Любопытные сидели на длинных кожаных рядах, грубыми швами разделённых на кресла, и от нечего делать глазели па бесконечное людское кипенье. Пассажиры похладнокровней чревоугодничали в одиночку или компаниями за круглыми, под мрамор, столиками буфета. И совсем безмятежные спали в самых разных позах: одни, откинув головы на спинки кресел и глядя подбородками в потолок, другие - расставив для равновесия вытянутые ноги так, что через них приходилось перешагивать мимо идущим, и ухитрившись, как на подушке, устроить голову на собственном плече.

Знакомый художник признался мне, что ходит в залы ожидания на аэродромах и вокзалах с альбомом - нигде нет такой дисциплинированной и бескорыстной натуры для художника, желающего попрактиковаться. Но я не был художником. Я был корреспондентом газеты, пославшей меня на полуостров Узкий, в рыбацкий городок, за пятьсот-шестьсот километров отсюда, и я должен быть там сегодня. Завтра рыбацкая флотилия на две недели уйдёт без меня в море, и тогда…

Собственно говоря, ничего тогда не случится. О начале путины напишут с чужих слов. О ходе её даст информацию какой-нибудь заготовитель. От меня не придёт ожидаемых телеграмм, а потом и очерков со случайными нарочными и статей, скреплённых подписями капитанов сейнеров или рыбацких бригадиров, о вечной проблеме отставания берега от моря, хозяйственников от рыбаков, но знающих, кому сдавать среди моря пойманную рыбу, бросающих лов и плетущихся к берегу с тяжёлыми трюмами.

Путину наша газета приветствовала статьёй: "Баржи - в море!" Это значило, что рыбоприёмные баржи вместе с сейнерами должны быть в районе лова… Мне поручено увидеть их собственными глазами и написать, есть ли они там…

А от меня придёт телеграмма, что сижу на полпути к цели. Я был молодым корреспондентом и воспринимал это как катастрофу. А ведь я не виноват ни в чём. Вынужденная осечка. Туман. Можно привалиться боком или затылком к креслу и спать.

Тут я опять увидел того самого лётчика. Он нёс что-то от буфета к столику. Кофе из стакана на блюдечке расплёскивался, щедро обливая бутерброды. Это я разглядел уже из очереди в буфет, куда быстро пристроился, чтобы подойти к нему, будто бы невзначай, со своими бутербродами и кофе.

- Я знаю, что вы не возите пассажиров, но мне нужно на Узкий, - сказал я, встав без приглашения у его столика и откусывая сразу полбутерброда, потому что был голоден.

Он поднял глаза.

- Не лечу я никуда!

Глаза у него были узкие, заплывшие и сверху и снизу, смотрел он на меня сквозь недобрые щёлки. И вообще на свету оказался довольно некрасивым, было что-то в его лице грубое и неправильное, нос утиный, рот мясистый.

- Вы сами тоже должны успеть, - сказал я.

Он жевал не отвечая.

Я всё знал про него, что мне требовалось. Было время потолкаться, порасспрашивать.

- Чинили здесь свой самолёт, торопили, - сказал я. - Путина!

Он ел, не; слушая меня. Пошёл, принёс себе второй стакан кофе. И я тоже принёс. Он пил, ссутулившись ещё больше.

- Если бы не туман, чихал я на вас, - сказал я. - Не стал бы я вас упрашивать, если бы не туман.

Сам не знаю, как это у меня вырвалось. Очень я разозлился на него, как будто он был виноват во всём на свете.

- А я вас не взял бы и без тумана, - прожевав и вытерев рот пучком бумажных салфеток, ответил он. - Всё равно.

- Почему?

- Не имею права.

- Очень, все мы ловко ссылаемся на права, когда не хотим сделать чего-то.

- У меня промысловая машина. Спецрейс…

- Я летал и на таких, - сказал я.

Второй раз он хотел уйти, но опять не спеша вынул сигарету и закурил. Зажигалка у него выпускала пламя до потолка. Он курил и молчал, забыв обо мне и даже не посматривая на меня. Пришлось повторить:

- Я летал на самолётах промысловой разведки.

Узенькие глаза небрежно повернулись ко мне.

- А кто вы такой?

Имя моё вряд ли было известно ему, я назвал только профессию и услышал:

- А-а-а!

Теперь я промолчал - осталось непонятным, какое на него произвёл впечатление мой ответ.

На самолётах промысловой разведки я летал в прошлом году. Это азартная работа. Лётчики недаром поют про себя в одной известной песне: "Мне сверху видно всё!"

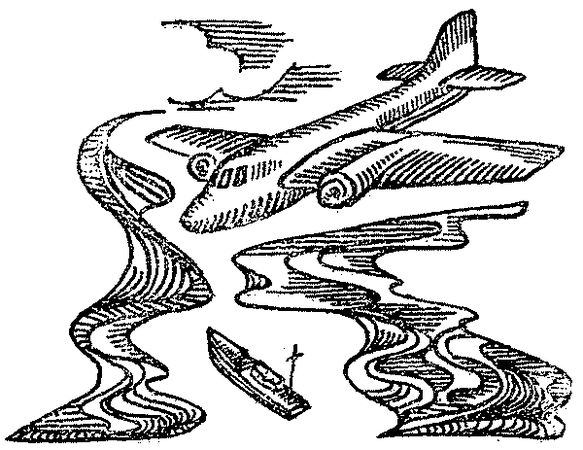

Кода летишь над морем, оно просвечивает до дна, и вода становится то жёлтой от песка, то бурой от камней, то зелёной от водорослей. Штилевая, гладкая голубизна тает на глазах, лишь только маленькая машина наберёт некоторую высоту.

В принципе промысловые разведчики летают так низко, что нередко грозят рыбакам кулаками, высунутыми в открытые иллюминаторы, если рыбаки швыряют или, говоря по-рыбацки, сыпят невод мимо косяка, не перегораживают ему дорогу непроходимой стеной из сети, а отхватывают хвост или бочок, давая основной массе улизнуть. То есть портачат. Разведчики видят уходящую рыбу как в кино, на экране, и тогда самых откровенных слов по местному радио им не хватает.

Экран - море.

Бывает, с утра и до ночи кружат над ним тоскливые пилоты, а экран пуст, будто в море никогда и не было рыбы. И тогда гомонят по радио рыбаки, столь же откровенно и дружески обласкивая своих разведчиков, называя их слепцами. Они-то знают, что рыба в море есть.

Интересная это дружба. Год, а то и два вместе работают, утрами здороваются, а вечерами прощаются рыбаки со своими небесными помощниками, но видеть друг друга в глаза чаще всего не приходится. Техника всё время на службе у дела, и нету часа, чтобы слетать, и нету дня- другого, чтобы съездить лётчику-разведчику, хоть на велосипеде, в неблизкий рыбацкий посёлок, просто в гости…

Рыбьи косяки видны в прозрачной воде слегка красноватыми или тёмными облаками, плывущими из квадрата в квадрат, границы которых проложены по воде и глазом не замечаются. Их отсекают приборы. Море, как карта, всё разбито на занумерованные квадраты, и, напав на косяк, разведчик кричит в микрофон: "Квадрат такой-то!" По его команде тянутся в этот квадрат суда, спешат - столько, на сколько хватит там рыбы.

Сверху и это можно определить на глаз. Если глаз намётанный, тренированный… Иногда летает один пилот- разведчик, иногда, в разгар путины, в запарку, да ещё при хмурой погоде, к нему подсаживают второго наблюдателя. Так что в самолётах этой самой промысловой разведки есть второе кресло…