"Задача начальной школы заключается в том, что она должна содействовать физическому, нравственному, эстетическому и умственному развитию ребенка, воспитывая в нем человека, пригодного к разумному и честному разрешению вопросов в личной и общественной жизни. Начальная школа, являясь первой ступенью к единой образовательной школе, не должна преследовать утилитарных целей, и преподавание профессиональных и прикладных знаний в курс ее входить не может. Потребности трудового населения в приобретении для ребенка через начальную школу знаний могут быть удовлетворены при соответственной постановке, общего образования, причем внимание ребенка должно быть по возможности обращаемо на явления жизни и природы, его окружающие. Более полное удовлетворение этих потребностей может быть достигнуто путем открытия достаточного числа профессиональных училищ и дополнительных классов к общеобразовательным школам".

Горячие прения вызвал вопрос об экзаменах, причем ораторы резко нападали на институт инспекторов, выполняющих главным образом функции политического надзора.

Секция приняла резолюцию о необходимости общественного контроля.

Резолюция о всеобщем обучении признает намеченный в настоящее время план введения его незаконченным. Пересмотр и осуществление его должны производиться при широком участии общественных организаций.

Кроме того, народным учителям должна быть обеспечена возможность участия в земских комиссиях, попечительствах и вообще в работах всех тех учреждений, на которые будет возложено осуществление плана всеобщего обучения.

О дошкольном образовании было принято следующее. После выслушания ряда докладов о детских садах и о дошкольном воспитании первая секция приняла резолюцию, в которой указано на необходимость признания со стороны общества и государства права ребенка на дошкольное воспитание в смысле гармонического развития его личности на основе свободного воспитания. Народные сады для детей дошкольного возраста должны быть учреждаемы за счет государства и местного самоуправления; сады эти должны быть доступны для детей всех кругов населения без различия национальности и вероисповедания; народные сады открываются явочным порядком, и в них дети должны получать пищу и воспитание бесплатно; детский труд по найму как в сельском хозяйстве, так и в фабричном производстве должен быть запрещен до 14-летнего возраста; рабочий день для подростков в возрасте от 14 до 18 лет должен быть шестичасовой.

Особенно живо чувствовали учителя на съезде свою разрозненность и беспомощность. Был поднят вопрос о необходимости учительского профессионального союза, который проводил бы в жизнь постановления съездов и вообще защищал бы интересы учителей.

Подробно вопрос этот разбирался на заседаниях III секции.

Все ораторы высказывались за необходимость устройства учительских съездов, делегаты на которые должны выбираться на подготовительных съездах, являясь, таким образом, выразителями мнения организованного учительства.

Районные съезды и групповые совещания должны происходить возможно чаще, чтобы учителя могли делиться своими взглядами на дело воспитания, черпать опыт для дальнейшей деятельности и не чувствовать себя столь одинокими.

По мнению большинства ораторов учительский союз не должен замкнуться в корпоративную оболочку, не должен преследовать задачи исключительно профессиональные. Его идея – широкое объединение учительства на почве культурной.

Резолюция по этому вопросу гласит: "Крайне тяжелое материальное и правовое положение народного учителя не позволяет ему выполнить лежащие на нем обязанности так, как это следовало бы сделать. Эти тяжелые условия не изменятся до тех пор, пока учителя начальных школ не будут объединены во Всероссийский профессиональный союз, в задачу которого должна войти как борьба за улучшение условий профессионального труда учителя, так и борьба за демократические идеалы".

Вторая резолюция гласит: "Секция находит, что все меры, намеченные ею в деле усовершенствования подготовки учительского персонала для народной школы, только тогда принесут благотворные результаты, когда положение народного учителя в материальном и правовом отношении изменится к лучшему".

При оглашении первой резолюции на заключительном общем собрании из нее было исключено упоминание о борьбе за демократические идеалы, что совершенно изменило ее смысл.

Вторая секция (общие вопросы школы) – одна из самых многолюдных – приняла ряд резолюций по злободневным вопросам воспитания.

О совместном обучении: "Совместное обучение мальчиков и девочек в народной школе отвечает взгляду народа, условиям и обычаям народной среды и вместе с тем отвечает требованиям рациональной постановки обучения и воспитания. Поэтому секция признает совместное обучение в начальной школе безусловно необходимым".

О взаимодействии семьи и школы: "Культурно-просветительная работа учителя среди населения у нас в большинстве случаев берется под подозрение. А так как без тесного взаимодействия семьи и школы учебно-воспитательная работа невозможна, то съезду необходимо заявить, что успешность такой работы возможна только при устранении препятствий для сближения учителя с населением со стороны администрации".

В связи с детским чтением всплыл вопрос о знаменитом циркуляре министра народного просвещения, и секция приняла резолюцию следующего содержания:

"Съезд находит, что циркуляр министра народного просвещения о народных библиотеках наносит существенный вред развитию внешкольного образования как детей школьного возраста, так и взрослого населения и в то же время наносит вред и тем зачаткам образования, которые дети получают в начальном училище".

Весьма интересны были заседания второй секции, посвященные вопросам о свободном воспитании и трудовом методе. Они вынесли следующую резолюцию:

"Заслушав доклад и прения по вопросу о трудовой школе, II секция съезда постановила, что для осуществления всестороннего гармонического развития личности необходимо перестроить систему внутренней организации школы так, чтобы она была основана на широком применении трудового начала в деле воспитания и образования. При этом секция обращает внимание, что принцип трудового воспитания она понимает как принцип, составляющий необходимый элемент в системе общего образования личности; она отвергает всякие попытки придать общеобразовательной школе профессиональный или узкоутилитарный характер и рекомендует учителю школы, широко вводя трудовой принцип, вместе с тем стоять за сохранение всей неприкосновенности общеобразовательных основ начальной школы".

По вопросу о школьной дисциплине "секция признала допустимой дисциплину в школе лишь в такой мере и в такой постановке, при которой не получалось бы ущерба для развития свободной и самостоятельной личности учащихся. Разумными и наиболее действительными мерами для поддержания такой дисциплины является благоприятная внешняя обстановка и трудовая, захватывающая учеников, внутренняя атмосфера школы".

Последнюю резолюцию приходится признать неудачной. Формулировка ее настолько обща, что в нее можно вложить какой угодно смысл.

Перечисленные резолюции далеко не исчерпывают всех работ съезда, программа которого была необъятна. Мы указали лишь главные резолюции, определяющие общий характер работ съезда.

Все они показывают, что съезд в своем громадном большинстве был настроен демократически. Почему же он позволил так "распорядиться" собою организационному комитету и выразил даже ему благодарность?

Русский обыватель так привык к необходимости пускать в ход всякую дипломатию, чтобы урвать хоть какую-либо возможность выражения своего мнения, что учителя склонны были объяснять все действия организаторов съезда "независимыми обстоятельствами", это мешало большинству членов съезда осознать ту определенную линию, которую вел организационный комитет. Нельзя бороться с тем, чего не сознаешь.

Классовая точка зрения была чужда большинству учителей. Когда одна из учительниц, В. М., внесла резолюцию с указанием на то, что запрещение преподавания на родном языке, задерживающее развитие народных масс, является выражением классовой политики современного общества, то против резолюции высказался целый ряд ораторов, настаивавших на том, что съезд не должен становиться на классовую точку.

Между тем только эта классовая точка дает возможность разобраться в том, как разные классы общества (resp. партии) смотрят на дело народного образования, дает возможность оценить эти взгляды с точки зрения интересов демократии.

Мы видели, что организаторы съезда сделали все от них зависящее, чтобы воспрепятствовать представителям рабочих развить на съезде свои взгляды. Мало того: сюрпризом для участников его они закончили съезд патриотической манифестацией.

И Меньшиков и "Россия" остались довольны результатами съезда.

Довольна и "Речь". В передовице от 4 января "Речь" приветствует новый курс правительства: "Вместо закрытия к съезду проявили внимание, участие и терпимость".

"Результаты такого отношения получились, по-видимому, весьма благоприятные. Съезд закончился благополучно, основы остались непотрясенными и все вообще осталось на своем месте. По, само собой, этот благотворный результат не устранит споров о том, правильна ли была новая тактика в отношении съезда. Одни будут доказывать, что, будь съезд закрыт, эти тысячные массы учителей наполнились бы новым раздражением и озлоблением, принесли бы такие настроения в деревни и сообщили бы их народу. Теперь же, напротив, все, что можно было сделать для умаления оппозиционного настроения, сделано, и больше или меньше, но кое-что в этом направлении, несомненно, достигнуто. Другие, напротив, будут стоять на том, что закрытие съезда демонстрировало бы силу и бестрепетность власти и внушило бы если не уважение, то почтение перед ней".

"Речь" как бы старается убедить правительство, что оно должно и впредь держаться нового курса "для умаления оппозиционного настроения". "Речь" недовольна даже с этой точки зрения Мамонтовым, находя, что он хватил через край. Его выходка, пожалуй, заставит участников съезда призадуматься.

Да, выходка председателя и организационного комитета заставит, вероятно, задуматься очень многих из учителей, с кем им идти. С теми ли, кто поучает правительство, как "умалить оппозиционное настроение", или с теми, кто хочет не умалять оппозиционное настроение, а создать необходимые условия для осуществления тех пожеланий, которые выразили в своих резолюциях учителя Первого Всероссийского съезда по вопросам народного образования.

1914 г .

РУССКИЕ УЧИТЕЛЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Пять лет тому назад Московский учебный отдел Общества распространения технических знаний поставил себе целью помочь интеллигенции, стоящей близко к народным массам (главным образом учителям начальных школ и фельдшерам), расширить свой умственный кругозор путем образовательных поездок за границу. Потребность "посмотреть да посравнить" в этих слоях населения была сильная, но мешали безъязычность, беспомощность, а главное невозможность крупных затрат на заграничные поездки. Учебный отдел взял на себя выработку маршрута, подбор руководителей, выхлопотал выдачу коллективных заграничных паспортов (один паспорт на 50 человек), скидки на проезд по железным дорогам и пр. Удешевление получалось весьма существенное. В первый же год записалось около 5000 чел. и поехало 1089 чёл., главным образом народных учителей, другим пришлось отказывать.

Но экскурсии учителей за границу были сразу же взяты под подозрение. За какой-нибудь месяц пребывания за границей экскурсант-учитель, пожалуй, может набратьсстолько "вольного духу", что потом хлопот с ним не оберешься. И началось бросанье палок под колеса. Сначала отменили коллективные паспорта, потом железнодорожные скидки, потом министр народного просвещения разослал попечителям учебных округов циркуляр, в котором указывалось на нежелательность разрешения учителям участвовать в экскурсиях, устраиваемых общественными просветительными организациями; в результате многим учителям задерживались разрешения отпусков; наконец, была сделана попытка запретить учебному отделу устраивать экскурсии.

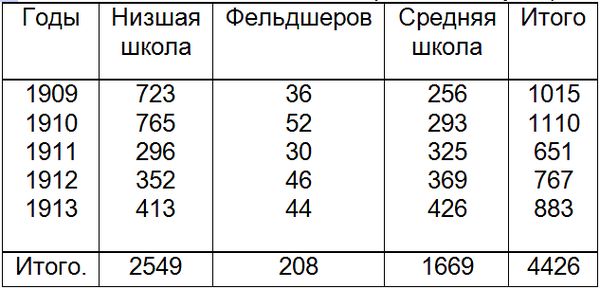

Число учителей-экскурсантов значительно понизилось. Интересна следующая таблица:

Чтобы благодаря уменьшению числа участников не удорожилась стоимость поездок, пришлось брать и учащихся, и сторонних лиц. В 1909 г. из 1089 лиц – учителей и фельдшеров было 1015 чел., а в 1913 г. из 1820 чел. только 883 чел. принадлежали к этим категориям.

Состав экскурсантов, конечно, отражается на характере экскурсий. Учащиеся, художники, нотариусы, купцы будут интересоваться за границей не тем, чем будут интересоваться учителя.

Учебный отдел поездок устраивает анкету. И вот в этом году 65% ответивших на анкету говорят о необходимости усилить изучение общественной жизни. "С этим вотумом большинства в 2/3 голосов придется считаться при составлении планов и программ осмотров будущих лет", – замечает составитель статьи об анкете. Экскурсанты-учителя предлагают поменьше внимания обращать на искусство, на памятники старины, а пополнить программу ознакомлением со школьным делом, бытом крестьян, желают посмотреть фермы, кооперативы, учреждения врачебные, парламент, учреждения городского благоустройства.

Тогда как поездкой в Лондон, где главное внимание было обращено на общественную сторону, большинство очень довольны, поездка в Италию очень многих не удовлетворяет. Некоторые просят предупреждать, что поездка в Италию исключительно художественно-образовательная, и советовать ехать в Италию только интересующимся искусством. "Большинство народных учителей, – пишет один учитель сельской школы, – едет в Италию не затем, чтобы изучать искусство, а затем, чтобы посмотреть чужую жизнь, чужую культуру, а этого-то мы и не получаем. И получается такое положение: приезжает народный учитель домой, в свой угол; приходят к нему, как к человеку, видевшему заграницу, мужички и спрашивают: "Ну, как там люди живут?" А учитель говорит им о сокровищах искусства, о богатстве Ватикана и т. д. И чешет мужичок затылок, – не то ему надо, – и думает: "Напрасно, брат, ты ездил так далеко, ничего-то путного там не видел".

Другой учитель наглядно изображает эти разговоры с мужиками.

"Не успел я приехать домой, как явились ко мне два мужика.

– А-а-а! Заграничному человеку – почтение! Давно ли прибыл? Ну что, сказывают, ты ездил по Италии? – приступили они ко мне. – Ну, что там? Какая жисть? А итальянцы-то такой же народ, как и русские? А по-русски-то все там говорят?

И когда я сказал, что по-русски почти никто не говорит, наши мужики никак не могли понять того, что итальянцы говорят не по-русски, а по-другому...

– Ну, а насчет земли как? – приступил Николай. Видно было, что это-то и была главная причина прихода, что раньше было только так, "для начала". – Не утесняют так, как здесь? На хуторах али в деревнях живут? Деревни-то ихней не видал? А в избе не пришлось быть? Что, земли-то там много приходится на душу? А сеют много и лучше, али хуже рожь родится?

Что я мог ответить Николаю? В деревне я не был, итальянского пахаря не видел, – я видел город, и то лишь урывками, так сказать контрабандой, между одной церковью и другой...

– Так, так!.. – задумчиво проговорил Николай. – Жаль. А я думал узнать насчет земли, насчет жисти, как там живут, так, как мы, али по-другому? Ну, а может, скажешь, как там насчет порядков? Так же строго, как у нас?..

По мере сил я постарался удовлетворить его интерес в.этой области.

– А что же вы все время делали за границей? – спросил Николай, собираясь уходить.

– Да больше смотрели на картины, – говорю я.

– Картины?! – И Николай свистнул. – Что, али интересно? – с искорками смеха в глазах спросил он меня".

Конечно, не прочь иной раз уйти человек от безотрадной действительности в чарованье хотя бы игры красок и форм, но не только отдыха ищет теперь, в 1913 г., народный учитель. Если бы это было так, не требовали бы 65% экскурсантов усиления изучения общественной жизни. Эти 65% красноречиво говорят, что период общественной усталости миновал и что учитель, по существу, ищет за границей ответа на те же наболевшие вопросы русской жизни, что и мужик Николай. Как насчет земли, как насчет порядков? – допытывается Николай. В какие формы выливается общественная жизнь в передовых странах? Что можно повидать за границей такого, "чтобы сведения и знания, полученные от поездки, были бы пущены в рост и принесли плод сам-сто?" – пишет сельский учитель.

Учебный отдел выражает желание идти навстречу этой потребности народного учителя. Если это будет так, экскурсии за границу будут для учителей еще полезнее, чем теперь.

1914 г .

О ШКОЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Вопрос о школьном самоуправлении не сходит со страниц педагогических журналов. В педагогических обществах читаются доклады на эту тему, педагоги делают опыты в этом направлении.

При введении. школьного самоуправления преследуются различными педагогами весьма различные цели.

В Америке, например, где относятся с большим уважением к личности ребенка, где дети очень самостоятельны, педагогам кажется очень естественным то, что дети сами обсуждают и решают дела внутреннего школьного распорядка.

Один французский педагог, Кузине, так характеризует отношение американцев к детям: "Для нас, французов, – пишет он в "Revue pedagogique", – ребенок является существом слабым и несовершенным, – за это-то мы его, собственно говоря, и любим, но в то же время спешим помочь ему скорее освободиться от черт, присущих детскому возрасту, и сформироваться во взрослого человека. Для американцев ребенок – существо с своей особой, вполне определенной индивидуальностью, отличной от индивидуальности взрослого человека, но ценной самой по себе: американцы берут, так сказать, ребенка в его настоящем, а не будущем".

"Чувство уважения, которое мы, романцы, питаем перед ребенком, является чувством, которое мы испытываем перед существом беспомощным и слабым... У американцев уважение к ребенку является уважением перед силой, перед существом, которое имеет такие же права, как и человек, и которому человек ничего или почти ничего не должен приказывать и навязывать силой. Для нас воспитывать ребенка – значит окружать его заботливым попечением, для американца–освободить его от попечения, обеспечить его развитию настоящую свободу".

Характеристика Кузине очень метка..

По так как американцы – демократы до глубины души и всем существом своим убеждены, что самоуправление есть величайшее благо, то они считают вполне естественным, что и дети имеют право на самоуправление.