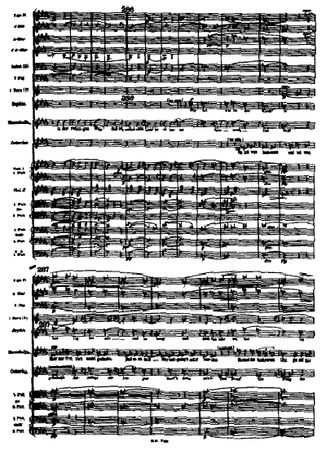

Музыка. Богатый превыше всякой скупости, кастрат создал собственную труппу и сделал запись оперы. Он пел желанную партию, держа Кардинала в объятиях. И теперь, слушая доносившееся с цилиндра прошлого финальное трио и эти странные высокие "ля" и "соль", напоминавшие скорее вопли, чем ноты, Кардинал плакал.

"Hab' mir's gelobt, ihn liebzuhaban in der richtigen Weis" .

Мальчик оторвался от книги и подполз по огромной постели к старику, но не знал, чем утешить друга, слезы которого текли из давно прошедшего и наполняли море, в котором тонуло будущее.

Кардинал сказал:

– Es sind die mehreren Dinge auf der Welt, so dab sie eins nicht glauben tät', wenn man sie möcht' erzählen hör'n. Alleinig, wer's erlebt, der glaubt daran und weib nicht wie.

И мальчик ответил:

– Большинство вещей на свете таково, что никто бы не поверил в них, если б услышал это от других. Верит только испытавший, сам не зная, почему…

Музыка. Они сидели рядом, один сказочно старый, другой – довольно юный. Мальчик и старик, накидка, титул и деяние. Их захлестнуло потопом, и мальчик должен нести старика, святой Христофор и его Христос, наивный простак, несущий на себе грехи мира и падающий под их тяжестью. Ноша была слишком тяжела, хотя он желал нести ее, желал нести его – красно-золотого, унизанного драгоценностями – и петь, прося черную воду упокоить обоих.

Мы договорились о дне операции. Родителям об этом знать не следовало. Они думали, что я провожу каникулы с Его Преосвященством в Венеции, в частных покоях палаццо Редзонико. Там, в огромных нетопленых покоях я лежал на диване у огня, а он читал мне Роберта Браунинга .

Даже сейчас, когда я говорю об этом, передо мной стоят тени фра Липпо Липпи, и щеки его пылают от жарких поцелуев какой-то девушки, и грозного Саула, в тюрбане которого горят царственно-мужественные сапфиры.

Я не стал турецким евнухом. Хранители гаремов теряли все; об их чине и бесчестье говорила серебряная трубочка, заткнутая за повязку на лбу. При необходимости этот символ профессии использовался как воронка для мочеиспускания.

Нет, у меня был – есть – лишь маленький, но важный надрез.

Мы плавали в гондоле от церкви к церкви, принося по обету дары Мадонне, нашей Мадонне, Мадонне Матки и Фаллоса, женщине-мальчику, которой не требовался мужчина, чтобы достичь совершенства. Ересь? Возможно, но не страннее допущения Ветхого Завета, что женщина была рождена от мужчины. Мужчина-мать и женщина-отец. В этом завершенность. Старый Завет и Новый Завет. Если их читать вместе – а говоря строго, их и следует читать вместе, – вывод этот выглядит настолько радикально, что неудивительно, почему Церковь предпочитает не обращать на него внимания. В Христе нет ни мужского, ни женского. Мужчиной и Женщиной он создал Их. Причем по Своему образу и подобию.

Обо всем этом мы говорили, сидя в мелкой черной гондоле. Поздно ночью на фоне темной воды извилистых каналов красная сутана Кардинала и белые одежды мальчика сливались в оранжевое пламя. При виде нас женщины приседали, а мужчины умолкали и опускали свою ношу. Его преосвященство благословлял их, но не так, как благословлял меня.

Венеция. Святой Город. Построенный в камне из божественного и земного и сделавший мир островом, созданным по его собственному подобию.

Асинхронный город; два несвязанных ритма, богохульство, святость и плод этого противоестественного сочетания – искусство.

По улицам – старик с мальчиком, составляют планы. Купят квартиру и станут приезжать сюда на школьные каникулы. Тут будут картины, книги, музыка, беседы. Мальчик научится любить красоту, отличать ее от симпатичной хорошенькой сестры, которой все так жаждут. Мальчика будут шлифовать, а шлифуя – оттачивать, и он вернется к старику, к его гладкому оселку, его новакулиту, радостью намного острее.

Свет. Свет золота на золотом городе. Свет на мальчике, и тот становится архангелом. Иерархия крыльев.

Свет превращал лагуну в сверкающую пластину и выжигал на ней линии склонившихся прибрежных домов. Травка домов и вытравляющая вода. Огненная вода, растворяющая мираж движущегося твердого тела, aqua vitae. Правда или видимость правды?

Мальчик в гондоле тралил руками утонувший город. От движения его руки дома разрывались на части и вновь соединялись в другом лоскутке воды. Он поднял взгляд на непоколебимые копии отражений в воде. Желтые дома, вдоль которых сновали женщины, нетронутые его вторжением, на него – ноль внимания. Чему верить? Их миру или тому, что он держит в руках? Жизни реальной или призрачной. Миру, который он может унаследовать, или миру, который он может измыслить?

Вымысел. По-латыни – "инвенция", но слово изменило значение. Буквально, от "инвенире", "инвентум", что означает – "приход". "Ин" = в, "венире" = приходить. Есть церковный праздник Инвенции, Обретения Истинного Креста, учрежденный в память об открытии креста Христова, – его нашла в Иерусалиме Елена, мать императора Константина Великого, в 326 г. от Р. X. Инвенция. Изначально – не вымысел, не замысел, не выдумка, но обретение того, что уже существует. Возможно, все, что может существовать, действительно существует – как сказал бы Платон, "в чистой форме". Однако возможно и то, что формы, с которыми мы лучше всего знакомы сейчас, всего лишь кажутся тем, что мы называем реальной жизнью. Мир, с которым мы сталкиваемся изо дня в день, есть мир избыточной формы. Огрубевшей, опошленной формы, обтесанной топором, клишированной ради простоты и удобства, не обретенной, но утраченной. Значит, обретение должно возвращать нам формы, не убитые чрезмерным употреблением. Это делает искусство. А я? Почему я не должен жить искусством, которое люблю?

Но если то, что может существовать, действительно существует, обретаем ли мы, вспоминая, или вспоминаем уже обретенное?

Я мысленно возвращаюсь в то время. Мы были счастливы, я не могу припомнить большего счастья – в безопасности обретенного города, целеустремленные в своем наслаждении. Каналы наслажденья, впадавшие в безбрежное море. В мире не было другого места. Мир был здесь, и он был наш. Романтично? Да, наверное, и виноват тут Браунинг, но это честно. Наслаждение от единственного голоса, сдержанного остальной партитурой. Ранний романтизм, еще не обесцененный сентиментальностью. Мы были шлюзами друг другу.

Я не видел его тела – ни тогда, ни потом, – его тучного, испещренного венами, тайного тела. Оттолкнуло бы оно меня? Не знаю, но даже сейчас, думая о нем, я думаю о Канове, Боттичелли, Карпаччо , телах нимф и ангелов с Богом в грудной клетке. Красота с божественной грудью, крепкая клеть, выточенная из кости.

Я никогда не видел его тела, но близко знал его голос. Вечерами я слышал, как он звал меня из сада. Его шаги на тропе, мое имя на устах. Он звал меня не крещеным именем – Фредерик, – а своим, любовным, шутливым, в честь того, кто доставлял наслаждение нам обоим. Гендель. Я сохранил это имя, но утратил тезку, композитора, счастливого в собственных чарах. Но очарованный замок исчез, и меч прибит на ворота. Я не могу вернуться.

Мы вернулись в Рим и первое время не испытывали никаких трудностей. Я пел, мы были вместе, мои родители были заняты. А потом у меня началась ветрянка. Примерно неделю мать мазала мои струпья лосьоном каламина и поила меня куриным бульоном, но мне становилось все хуже, и наконец она вызвала врача. Он осмотрел меня как обычно, приложил к груди стетоскоп, сунул под мышку термометр. А потом осмотрел мой пах. Я был слишком болен и не придал значения. А когда выздоровел, тут же оказался в Англии, в закрытой школе для мальчиков.

Я помню – или думаю, что помню – быстрые шаги врача по мраморной лестнице и возбужденные голоса внизу. Отец поднялся, посмотрел на меня и выбежал из дома. Он никогда не бегал – разве что на благотворительных турнирах по крикету. Мать сказала:

– Ты больше никогда не увидишь этого человека.

Скандала не было. Я не знаю, что было; если писались письма, до меня они не доходили, мы никогда не говорили об этом, и никто не возражал, когда я заявил, что хочу изучать медицину, но стану практикующим священником. Кардинал составил завещание на мое имя; родители не протестовали, несомненно, считая, что я это заслужил. Когда он умер, мне досталось все. Я очень состоятельный человек.

Все дождливые годы в тусклой серой школе я думал о нем – старике в одиноких покоях, выцветшей камере, что некогда была моим сердцем. Серо мое алое сердце. Сера пульсирующая в нем кровь. Иезуитский колледж, вырубленный в скале. Где же он? Красный в черной гондоле, красный под цветным навесом?

Чей надрез нанес больше вреда? Его или их?

На похороны я не поехал.

У меня хранятся его бумаги. Их прислали мне лично после его смерти. Там есть и письмо мне, я прочел только сейчас, вскрыв тяжелую печать и вновь увидев его почерк. Перо "Монблан" и почтовая бумага с водяными знаками Ватикана. Его Преосвященство Кардинал Россо .

Мой Милый Мальчик!

Когда я обещал тебя любить, я поклялся, что буду любить даже того, кого полюбишь ты. Я знал, что могу уступить тебя любви.

Но не думал, что уступлю тебя равнодушию.

Почему ты не ответил ни на одно мое письмо?

Я неподвижно стою у перил церковного хора, но слышу совсем не твой голос.

Я ждал у края вод, но ты так и не пришел.

Я сохранил твое место рядом, но оно по-прежнему пусто.

Неужели во всем, чем мы были, ничего не осталось?

Человек вложил письмо в конверт и снова сунул его в гранки книги. В книгу, обернутую для него в Золотой Покров, сотканный для Людовика Четырнадцатого, наброшенный на плечи Пресвятой Девы. Мадонны Расплаты. Уже слишком поздно. Человек ждал слишком долго. А друг его ждал, сколько мог.

Книга; невероятная, неправдоподобная, бесценная, оберег от времени, обретение и воспоминание.

Книга. Написанное слово. Напечатанное слово. Слово освещенное. Слово-маяк. Слово, высеченное в камне и вознесенное над морем. Слово предостережения вспышками, что появлялись и исчезали, появлялись и исчезали, разрубая воздух ярким мечом. Слово, делившее царства на ся. Слово, связывающее душу. Слово, прядущее нить сквозь время. Слово красным и золотом. Слово в человеческой форме, Божественное.

Книга была его, но не его. Манускрипт спасли при разграблении Великой Александрийской Библиотеки в 642 г. от Р. X. Потрепанные листы продавал на римском рынке мальчишка, утверждавший, что набивал этими листами свой тюфяк. По крайней мере, так гласила невероятная, фантастическая легенда, и Кардинал с его мальчиком измыслили свое объяснение. Гендель помнил долгие, темные ватиканские дни и своего старого друга, хмыкавшего над собственной латынью.

– Не приписать ли это Сенеке? – спрашивал он, держа ручку над серебряными словами.

– Но это неправда.

– Милый мальчик, а что – правда?

Листы были обрезаны, переплетены, и к книге на ее диковинном пути из диковинных веков добавились новые страницы.

Сочинения не располагались хронологически; все, кто ею владел или просто держал в руках, вкладывали в нее свою лепту – писатель, ученый, критик, чудак, собиратель, каждый по своему вкусу и темпераменту. Книга ничем не была обязана часам.

Из Александрии пришли разрозненные строфы "Одиссеи", рисунки Пифагора, "Суд над Сократом", "Трактат о поэзии". Овидий и его драма "Псапфо и паромщик Фаон". Евангелие от Иоанна – папирусы на греческом койне .

Далее следовал перевод "Утешения философии", сделанный собственноручно королем Альфредом. "Да не смущается сердце ваше" , – классического трактата четвертого века, по-прежнему опережавшего школярские догадки ученых двадцать первого века и их Единой Теории Ничто.

Гендель листал страницы: Беда Достопочтенный, "Церковная история народа англов". Французский "Роман о Розе", а спустя века – один из второстепенных поэтов Плеяды, вспоминавший величественную Луару и ее просторные песчаные берега. Какими были песни, что он слышал? Давно почившие любовники, Абеляр и Элоиза, Паоло и Франческа. Долгий плач Хрисеиды, страдания Монтекки и Капулетти.

Ходил ли он по белокаменным улицам Лондона вместе с тучным рыцарем? А позже сидел один в золоченом шатре Генриха Английского, разбитом в грязи под Азенкуром?

Книга не делала пауз, но продолжала свое анонимное странствие, назад и обратно, и вот, в тенях дремучего леса открылись ворота в иной мир, за которыми Вергилий ждал Данте, жаждавшего узреть благословенный лик.

Что там было еще? Три новеллы Боккаччо, принадлежавшие лорду Байрону. Копия чепменовского Гомера, сделанная почерком Китса, и – пером и чернилами – строка Оскара Уайльда на полях Гёте: "Тайна жизни – Искусство".

Книга не делала пауз, но и конца у нее тоже не было. Многие вшитые страницы оставались незаполненными.

Гендель смотрел на книгу. Карандашный автопортрет Кардинала, номер его личного телефона, написанный под его гербом – мечом. Сделанный Генделем набросок той, которую любил. Роза, сорванная в саду палаццо Редзонико.

Куда ушли те годы – ушли, и почему от них так больно до сих пор?

Они сидели вместе, все трое – Гендель, Пикассо, Сапфо – сидели вместе под желтым дождем. Солнце, спрятавшее свой багаж от бури, оставило желтую ткань. Маленький лоскут света, сквозь который падал дождь.

Черное море, желтый дождь.

Они говорили. Все трое – Гендель, Пикассо, Сапфо – говорили друг с другом под защитой дождя.

ГЕНДЕЛЬ: Это он? Красный в черной гондоле, ждущей на черной воде? Кажется, я вижу его вдалеке, не погубленного воздухом, который смердит временем. Что часы сделали с теми мгновеньями, что прошли между тем последним днем и сейчас?

Я много раз слышал, как он говорил: "Сегодня, завтра, послезавтра", – но не понимал, о чем он.

Большинство вещей на свете таково, что никто бы не поверил в них, если бы услышал это от других. Верит только испытавший, сам не зная, почему.

ПИКАССО: Ребенок был. Мой отец нанял горничную-испанку, она поселилась на чердаке. Ее тело было цвета солнца. В темном доме, лишенном света, от ее волос тянулись золотые нити.

Эта женщина, смугло-золотистая, с солнечным светом в каштановых волосах, имела один дар, и даром этим была жизнь. Какой, должно быть, ужас – найти работу в склепе и служить мертвецам.

Мой отец, облаченный в габардин, увидел ее тело в летнем платье и рвал это платье, пока она не стала нагой на отбеливающем воздухе. Нагой под его задохлой одеждой, нагой под его едкой кожей, нагой он взял ее и нагой выгнал на улицу.

Она просила его жену вызвать врача и помочь сделать аборт. Но врач был католиком, и ребенок родился на свет.

Стоял морозный день в амбразурах снега, когда она пришла к дому в своем тоненьком платье. Она завернула младенца в обрывки крахмальной рубашки. Не постучавшись, она вошла в просторный вестибюль, бережно положила младенца крохотным узелком и беззвучно ушла сквозь тихий снег.

ГЕНДЕЛЬ: То, что утрачено, обретено.

САПФО: Что нереальнее страстей, которые когда-то жгли тебя, как пламя? Что невероятнее того, во что преданно верил? Что невозможнее того, что когда-то совершил сам?

ГЕНДЕЛЬ: Не слишком поздно?

ПИКАССО: Не слишком.

САПФО: Слово возвращается в любви.

Мужчина встал, взял книгу и начал спускаться к морю. Грозовое солнце стекало по его плечам желтыми ручейками.

Он шел, весь окутанный светом.

С рубчатого неба нимбами и мантиями падал свет. Квадраты и круги света низвергались сквозь раскроенные облака и собирали в единое целое разрозненные куски: берег, скалу, мужчину и лодку. Его прошлое, его жизнь – уже не фрагменты, не разбиты на куски, но долгий изгиб движения, который он только сейчас признал.

И все равно свет. Изумительной тканью обернувший его, ангел кватроченто в нетканых одеждах. В руке его копье незачехленного света, скипетр и жезл, расцветавшие, пока он шел.

Он запел. Пел с того места, что было отмечено; из книги, из тела, из сердца. С того места, где укрывалась скорбь, – и не один раз, но много. Его голос был силен и звонок. Под языком его солнце. Он был человеком бесконечного пространства.

С вершины утеса две женщины вместе всматривались в даль. Или внутрь? В раме света не мир заключался, не его подобие, но странная равнозначность, где то, что считалось известным, переплавлялось, неизвестное начинало обнажаться, а то, что нельзя было познать, сохраняло тайну, но теряло ужас.

Все это видели они, а еще – море в золотой фольге, пурпуре и жемчуге скал.

Нет, было не слишком поздно.

КОНЕЦ