Новая волна претензий началась после прихода в 1908 г. к власти младотурок, которые активно стремились к уничтожению в империи привилегий иноверческого населения. 29 августа 1909 г. Н. В. Кохманский докладывал в посольство о конфискации у настоятеля келлии Св. Иоанна Златоуста Константина Семерникова его российского паспорта; документ не был возвращен, несмотря на представления со стороны консульства. Уже имея опыт в подобном вопросе, Кохманский дает краткую справку об отношении турецких властей к русским монахам. "С давних пор положение русских монахов на Афоне было двойственным и юридически с точностью не установленным. Хотя императорское посольство и генеральное консульство в Солуни всегда признавали, что поскольку наши монахи остаются на территории Афонского полуострова, они являются турецко-подданными, но, с другой стороны, сами турецкие власти никогда не претендовали на безусловность этого подданства, а в действительности афонские русские монахи, находясь вне Афона на турецкой же территории неизменно пользовались всюду своим качеством иностранных подданных, сохраняя свои национальные документы и путешествуя по Турции по подорожной (мурур-тезкереси) на имя русско-подданного. В некоторых случаях, когда афонские власти, случайно получив в свои руки паспорта русских уроженцев, пытались их оставить у себя ‹…›, таковые действия властей, по протесту генерального консульства, признавались высшей турецкой инстанцией злоупотреблением и отобранные паспорта вручались генеральному консульству". Теперь же турецкие власти намерены применять закон во всей строгости. "В толковании этого закона, - продолжает Кохманский, - здешние власти идут настолько далеко, что находят естественным, чтобы наши афонские монахи оставались в силу упоминаемого закона в турецком подданстве и за пределами Турции, не исключая их родины, России, так как турецкий закон не допускает самостоятельного выхода из раз приобретенного подданства". С точки зрения России, объясняет он, афонские монахи считаются лишь временно выбывшими на жительство за границу, а в силу особого статуса Св. Горы за ними и русские власти признавали временное турецкое подданство, но они при этом "конечно, всегда остаются русско-подданными". В своем докладе по тому же вопросу Кохманский высказывает мысль о желательности изменения 8 и 10 пунктов афонского устава так, чтобы афонские монахи иностранного происхождения сохраняли свои национальные паспорта для поездок за пределы Турции; внутри ее пределов они считаются турецкими подданными. Однако предложение Кохманского исполнить оказалось невозможным. Мнение посольства было выражено в инструкции, данной управляющему солунским консульством 15 октября 1909 г. Посол считал, что нет надобности обращаться по поводу документов афонских монахов к турецкому правительству, так как случаи конфискации паспортов до сих пор имели характер частной меры и не распространялись на все афонское монашество. Как и во многих других случаях, посольство нашло компромиссный и наименее конфликтный выход из ситуации: солунское консульство должно выдавать монахам, взамен конфискованного, другой паспорт, как и поступают при утере русскими подданными их заграничных документов.

Возникший вопрос о подданстве русских монахов нашел отражение на страницах германских газет, откуда перешел и в русскую периодическую печать. На это обратил внимание министр иностранных дел С. Д. Сазонов, который попросил навести справки; в ответе министру еще раз подчеркивалось, что русские монахи не перестают считаться русско-подданными.

Беспокойство по вопросу о статусе русских монахов высказывает посол Н. В. Чарыков и в письме к новому консулу в Фессалонике А. К. Беляеву от 9 февраля 1911 г. Он обращается к Беляеву с просьбой навести справки, почему солунский вали снова обратил внимание на эту проблему. Турецкий регламент об Афоне не был признан русским правительством. На практике оно допускало по умолчанию, чтобы русские уроженцы рассматривались оттоманскими властями как турецкие подданные, но "ни в коем случае не может быть дано согласие со стороны русской власти на официальный выход русских монахов из российского подданства для окончательного зачисления их оттоманскими подданными с отнятием у них русских паспортов". Когда Беляев запросил вали Ибрагим-бея, тот поспешил ответить, что письмо, посланное им несколько месяцев тому назад в Порту, касалось только греческих, но никак не русских подданных, от которых он вовсе не намерен требовать строгого исполнения этого правила. Дело, таким образом, и на сей раз было сведено к сохранению status quo, казавшегося приемлемым как русской, так и турецкой стороне. В предреволюционной ситуации в Македонии 1910-х годов турецкие власти боялись настроить против себя Россию, а русское правительство продолжало свою пассивную политику на Балканах, тщательно избегая открытых конфликтов.

Дело ильинского скита

Скит Св. пророка Илии, основанный в 1770 г. Паисием Величковским, относился к Пандократорскому монастырю и первоначально имел пять каменных калив. В начале XIX в. прибывшими в большом числе монахами из Малороссии он был преобразован в общежительный. В 1837 г. иноки начали постройку храма в южной части скита без дозволения монастыря; строительство было прервано греками. В 1839 г. ильинцами и пантократорцами было подписано соглашение (омология), на основании которого русские монахи признавали главенство монастыря над собой и границы скита; все постройки в нем должны производиться с разрешения монастыря, а число братии не должно превышать 25 человек. До 1878 г. этот документ был главной основой отношений скита с монастырем.

Новый этап в истории Ильинского скита начался по поводу закладки нового соборного храма в обители великой княгиней Александрой Петровной. Во время плавания вокруг Афона в июле 1881 г. она отправила на Св. Гору адмирала Головачева для закладки первого камня церкви. Это вызвало протест со стороны монахов Пандократорского монастыря, которые потребовали у русских 500 лир за право строить собор, а когда им было отказано, заявили, что камень для строительства должен покупаться на вес. Из письма патриарха Иоакима III российскому послу Е. П. Новикову от 19/31 декабря 1881 г. мы узнаем, что монахи скита через посредство о. Нафанаила, представителя Пантелеймонова монастыря в Карее, обратились к комиссару султана с просьбой о помощи. Обратились они при этом и к патриарху. Иоаким отправил в Пандократор трех послов, советуя возобновить договор от 26 августа 1839 г. Адресовал он послания пандократорским епитропам, убеждая их дозволить русским строительство церкви. Монастырь же обратился в Протат с жалобой на настоятеля скита, и 26 мая 1882 г. он постановил подтвердить старое решение 1839 г.; насельники скита призывались к повиновению. Противостояние достигло высшей точки напряжения: часть пандократорцев и Протат под влиянием греческого правительства встали в резкую оппозицию русским. Патриарх, напротив, пытался защитить их и считал дело скита незначительным и не представляющим опасности для греческих интересов. В очередном письме к ильинцам он советует им опротестовать решение Протата.

В июле 1882 г. на Иоакима III пытался воздействовать премьер-министр Греции Х. Трикупис. В своем ответе патриарх ставил на вид, что в случае дальнейшего сопротивления пандократорцев русские будут апеллировать в турецкие суды, и это обернется настоящей бедой для Афона. Как и в других случаях, миротворческая и умеренная политика Иоакима III исходила из трезвой оценки им политической ситуации, а не отражала его русофильскую позицию, в чем обвиняли его враги. Патриарх понимал, что если он будет настаивать на выполнении крайних требований греческих националистов, то, во-первых, потеряет поддержку России, а во-вторых, потерпит поражение в конкретных спорных случаях.

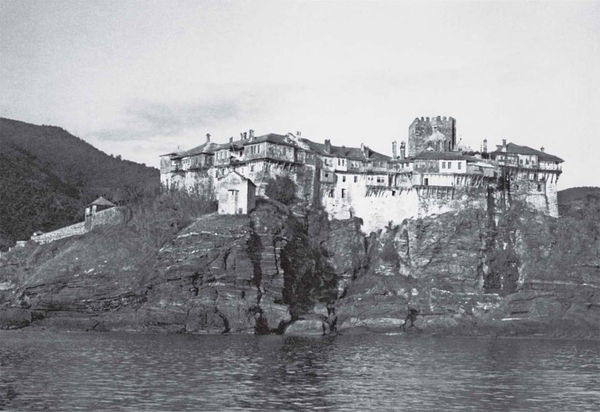

Малороссийский Ильинский скит. 1867–1872 годы

Через год, 4 мая 1883 г., патриаршим Синодом было принято решение о командировании на Афон экзарха по ильинскому делу. Представители Пандократора, наконец, согласились на строительство храма, и 20 мая 1883 г. это решение было разослано представителям европейских держав в Фессалонике. Однако афинское правительство и особенно Общество распространения греческого образования резко протестовали против этого соглашения. Не были согласны с ним и русские монахи. 21 июля 1883 г. в Карее собрался полный состав афонского Кинота, который постановил все-таки дать разрешение на строительство храма, но при условии подтверждения омологии 1839 г. и сноса построек вокруг скита. Русские монахи должны были, кроме того, возместить убытки, понесенные греками в турецких судах. Ильинцы почувствовали себя оскорбленными и обратились с жалобой в русское консульство в Фессалонике.

Дальнейший ход событий описывается в депешах посла в Константинополе А. И. Нелидова от 1883 г. Уже в первой из них, от 1/13 августа 1883 г., Нелидов докладывает о длившемся уже два года споре ильинцев с пандократорцами по поводу постройки новой церкви. Конфликт этот, впрочем, не вызывает удивления. "Со времени возникновения греко-болгарской распри и возбуждения греками борьбы за обладание всей южной частью Балканского полуострова национальная вражда на этот раз приняла более острый характер, а в последнее время и стала одним из главных средств, при помощи которых крайняя афинская политика, кажется, думает подорвать русское славянское влияние в Турецкой империи, опасное, будто бы, для будущности греческого элемента", - так оценивает А. И. Нелидов политическую суть дела. В отличие от своего сравнительно пассивного предшественника Е. П. Новикова, Нелидов был сторонником более энергичных действий в защиту русских на Афоне. Он немедленно отправился к великому визирю и провел с ним разговор о деле ильинских монахов. Особых надежд на помощь с турецкой стороны он, впрочем, не возлагал.

Не добившись выполнения своих требований ни в Протате, ни в патриархии, в конце 1883 г. ильинцы решили обратиться в турецкий суд. В этом намерении их поддержал российский консул в Фессалонике А. А. Якобсон, который вел параллельные переговоры с солунским вали Галиб-пашой о содействии. Действия монахов, противоречащие афонским уставам, а еще более поведение консула вызвали недоумение у А. И. Нелидова. Последующий ход событий показал правоту Нелидова: действительно, в турецком суде русские правды не нашли. Якобсону следовало удержать ильинцев от такого шага, писал Нелидов позднее. Обе первоначальные инстанции решили дело не в пользу русских монахов, и тогда их кассационная жалоба была отправлена в Константинополь. По мнению Нелидова, даже поддержка великого визиря не могла бы помочь ильинцам, и для них было бы выгоднее непосредственное воздействие на противоположную сторону.

Ввиду бесполезности всех предпринятых попыток, в сентябре 1883 г. Нелидов решился пустить в ход крайнюю меру - временную задержку доходов афонских монастырей, получаемых ими с бессарабских имений. Настоятель Пантелеймонова монастыря также пытался вести миротворческие переговоры с главами пандократорской братии. По его мнению, ильинцам следовало бы прекратить дело в турецких судах, заручиться разрешением патриарха на строительство храма, и тогда дело могло бы уладиться.

Монастырь Пандократор. 22 сентября/5 октября 1930 г.

Вопрос, однако, не сдвигался с мертвой точки и в последующие годы. Новый русский консул в Салониках И. С. Ястребов также принимал активное участие в делах ильинцев. После посещения Афона в мае 1887 г. (непосредственно предшествовавшего визиту на Св. Гору его греческого коллеги Докоса) он подробно излагает свои впечатления в депеше к А. И. Нелидову от 4 июня 1887 г. "Не особенно утешительно положение дел Ильинского на Афоне скита, - писал Ястребов. - Процесс его с Пандократорским монастырем довел монахов до разочарования, так как ни в апелляционном, ни в кассационном судах они не выиграли дела. Немало потратили денег на ведение этого процесса, приучились к сутяжничеству, не свойственному монахам". Ястребов сразу указал на ошибки, которые, на его взгляд, допустили ильинцы. Во-первых, они не должны были начинать процесс в турецких судах. Во-вторых, и это главное, им не следовало подавать своего протеста в Протат и угрожать грекам мерами со стороны посольства, перенося тем самым монастырские вопросы на почву политических интересов. "Ильинцы терпением могли бы выиграть дело, теперь едва ли поправимое", - заключает он. Заплатив пандократорцам "какую-нибудь сотню лир", они бы получили от них искомое разрешение на строительство церкви. Они же под влиянием подстрекательств извне решили добиваться эмансипации, возложив всю надежду на консульство и посольство. "Они того не знают, что ни то, ни другое не может ни под каким видом изменить существующий порядок вещей на Афоне", - подчеркивает Ястребов. Управляющие делами скита о. Гавриил, о. Хрисанф и о. Савва не понимают истинного положения дел. "Я далек от мысли быть адвокатом греческой монашествующей братии, - писал он в том же донесении, - тем не менее, не могу не сказать, что она действует на основании правил Афонской горы. Наши келлиоты и монахи скитов хотели бы ниспровергнуть этот порядок, - это греческое иго, как они его называют. Вопрос, следовательно, почти во всякой ссоре русских с греками ставится на эту почву. Ревнивые за свои права, греки делаются крайне неподатливыми". Чтобы помочь урегулированию спора, Ястребов провел переговоры как с пандократорцами, так и с представителями Ватопедского монастыря и бывшим патриархом Иоакимом III, которых просил о посредничестве. Таким образом, заключает консул, есть основания надеяться, что уплатив определенную сумму денег пандократорцам, ильинцы при помощи ватопедцев смогут достичь примирения.