Положение усугублялось тем, что Екатерина не могла ничего выведать ни у императрицы, которая прекратила все контакты с нею, ни у мужа. И тут можно только восхититься будущей императрицей Екатериной…

Когда, казалось, все было против нее, когда приближенный к Петру III голштинец Брокдорф открыто говорил о Екатерине, что пришла пора "раздавить змею", она не дрогнула и не растерялась.

В этих обстоятельствах Екатерина проявила великое мужество и великую стойкость. Проанализировав и трезво оценив сложившуюся ситуацию, она пришла к выводу, что хотя о ее переписке с заговорщиками-изменниками и известно следствию, но, видимо, главные письма участники заговора успели уничтожить.

Действительно… Если бы в руки следствия попали письма, в которых Екатерина убеждала Апраксина отказаться от марша на Кенигсберг, чтобы поспеть вернуться в Россию к кончине государыни, или письма, где она обсуждала с Бестужевым свои права и обязанности правительницы после смерти Елизаветы Петровны, реакция императрицы была бы более жесткой и стремительной. Наверняка судьба Екатерины была бы решена тогда в самый короткий срок и весьма неблагоприятно для великой княгини.

Но таких писем не отыскалось. Апраксин и Бестужев уничтожили главные улики.

И следствие, располагая твердыми доказательствами причастности Екатерины к заговору, вместе с тем роль ее в этом заговоре определить не могло. Надо было искать дополнительные улики. Дело затягивалось.

Воистину велик был ум Екатерины II, а главное – умение так точно примениться к ситуации, что обстоятельства, которые должны были работать против нее, начинали работать в ее пользу. Она решила перейти в наступление.

Как и после рождения Павла, когда она сумела повести себя так, что ее вынуждены были признать родоначальницей новой династии, так и теперь, она решила оскорбиться и потребовать: раз ее не любят и не верят ей здесь, отпустить в Германию.

"Я села писать письмо к императрице и написала его по-русски, в самых трогательных выражениях, как умела. Я начала с того, что благодарила ее за все ея милости и благодеяния, оказанные мне с приезда моего в Россию. По несчастию – продолжала я в этом письме – оказалось, что я не заслуживала этих милостей, потому что навлекла на себя ненависть великого князя и явное неблагорасположение ея и[мператорского] величества; видя мое несчастие и оставаясь одна в комнате, где мне не дозволяют самых невинных развлечений, я настоятельно прошу положить конец моим несчастиям и отослать меня к моим родственникам, каким найдут приличнее способом… У моих родственников я проведу остаток моих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей моих и вообще всех тех, которые оказывали мне добро или даже зло. Горе до такой степени растревожило мое здоровье, что я должна, наконец, позаботиться о нем и, по крайней мере, спасти жизнь свою"…

Высылки в Германию Екатерина опасалась более всего, но она правильно рассчитала, что если она сама попросит отпустить ее к родственникам, где она проведет остаток своих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей своих и вообще всех тех, которые оказывали ей добро или даже зло, то Елизавета, которая "обладала хотя и женским умом, но его было много", поступит как раз наоборот.

Однако решиться наступать и разработать план наступления – это только полдела. Надо было – императрица никак не отреагировала на послание великой княгиней – получить возможность осуществить его. И тут Екатерина нашла воистину великий ход, который можно было бы назвать гениальным, если ли бы он не был столь циничным: она притворилась, что умирает…

Посреди ночи она объявила, что чувствует себя чрезвычайно дурно и поэтому хочет исповедаться. Александр Шувалов хотел послать за докторами, но Екатерина остановила его.

– Мне уже не нужно ничего, – сказала она, с трудом выговаривая слова. – Мне надо теперь только духовника.

Духовник Дубянский пришел спустя полтора часа.

Был отец Федор духовником императрицы. Родом из Малороссии, он отличался, как утверждают его биографы, редкой ученостью. Впрочем, ученость его никаких следов в истории не оставила, а вот деятельность в качестве стукача некоторое влияние на ход событий несомненно оказала. Императрица Елизавета Петровна частенько посылала его исповедовать своих приближенных. И надо сказать, что Елизавета Петровна ценила своего ловкого духовника. Отец Федор, кажется, был самым богатым попом в Российской империи. В собственности у него находилось 8 000 душ крепостных крестьян. Помимо стукаческой работы отец Федор уделял большое внимание еще и воспитанию своих детей. Его сын, Яков Федорович, дослужился аж до звания великого мастера масонской ложи "Астерия"!

Вот этот духовник и исповедовал "умирающую" великую княгиню.

Плача от горя, открылась она отцу Федору, что совершила великое прегрешение перед императрицей Елизаветой Петровной.

Хотя ей и запрещено было вмешиваться в политические дела, но она писала Апраксину, не в силах сдержать своего огорчения, когда он начал отступать после победы, одержанной при Гросс-Егерсдорфе! Она – грешна, грешна, отец Федор! – побуждала фельдмаршала наступать на Кенигсберг, чтобы этот символ германского могущества оказался под властью матушки Елизаветы Петровны…

– Грешна, святой отец! – каялась Екатерина. – Муж поручил мне заниматься управлением голштинскими делами и я входила в переписку с голштинским чиновником Штамбке, и не знаю, простит ли мне это Бог, но я советовалась с канцлером Бестужевым, как правильнее поступить в том или другом случае! Нет мне прощения, святой отец, что я тем самым дерзко нарушила повеление моей благодетельницы императрицы Елизаветы Петровны, самонадеянно дерзнула переступить ее установления!

Каялась Екатерина и в том, что дерзала противоречить мужу, когда его слова казались ей неразумными… А что ж из того, что его распоряжения были нелепы? Как учит Господь, она, Екатерина, должна была терпеливо сносить все эти безумства и самоуправства, а она противоречила мужу…

Исповедовав "умирающую" великую княгиню, Дубянский, как ему и было приказано, отправился к императрице доложить о сведениях, полученных в ходе исповеди.

Петра I наша история назвала Великим, а он 17 мая 1722 года издал указ об отмене тайны исповеди. Екатерина II у нас – тоже Великая. И не с того ли и начало прибывать ее величие, что великое зло, которое совершил Петр I, Екатерина II обратила на великую пользу себе?

Императрица Елизавета Петровна, хотя и сводила все смертные грехи к проблеме своевременного возврата долгов, пусть и по-протестантски, но вполне искренне верила в Бога. Она и предположить не могла, что исповедь перед священником, а значит и перед Богом, можно использовать для лжи, даже если этот священник стукач.

Усомниться в искренности исповеди Екатерины "дщери Петровой" мешала и вера в непревзойденную мудрость отца. Коли Петр I придумал превратить исповедь в инструмент политического сыска, то значит, этот инструмент обязан был работать, к кому бы ни применять его.

Елизавета поверила в искренность исповеди невестки.

13 апреля 1758 года состоялось свидание императрицы с великой княгиней. Тучи императорского неудовольствия над головой Екатерины не разошлись до конца, но молнии поразили других.

Завершая сюжет об антирусском заговоре и участии в нем Екатерины, скажем, что она, став императрицей, косвенно сама признала участие в заговоре.

Она вызвала из ссылки Бестужева и обнародовала манифест о возвращении ему всех прежних достоинств и "непорицании его за состояние под судом и наказанием". Бестужеву была назначена в награду за то, что он не выдал на следствии Екатерину, ежегодная пенсия в 20 000 рублей. Вдове Апраксина тоже было назначено значительное денежное содержание.

Елагина Екатерина назначила кабинет-секретарем, Адодурова – председателем мануфактур-коллегии и куратором университета… Но это произошло потом, когда Екатерина II стала императрицей.

Впрочем, пока все это происходило в царском дворце, на улицах Санкт-Петербурга шла совсем другая жизнь.

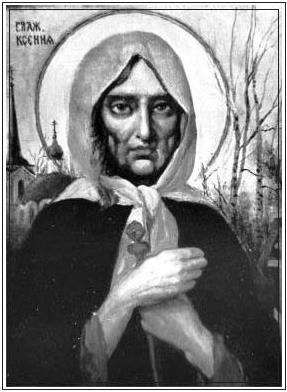

Оборванная, озябшая, сопровождаемая насмешками и презрительным сочувствием шла блаженная Ксения по Петербургской стороне, и такая великая молитва жила в ее измученном сердце, что сумела она переплавить личное горе в молитвенное заступничество за других.

Вначале открылся у Ксении дар пророчества.

Однажды она пришла в дом купца Разживина и, подойдя к зеркалу, сказала:

– Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что…

И только что проговорила это, как зеркало упало со стены и разбилось вдребезги.

"Предсказания ея не всегда заключали в себе какой-нибудь апокрифический, сокровенный смысл – иногда они служили как бы только удостоверением в том, что эта странная женщина точно наделена даром предсказания, – сообщали "Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции". – Так, например, приходя куда-нибудь, она вдруг требовала, чтоб ей дали пирога с рыбой, а когда ей нарочно отвечали, что такого пирога в этот день не пекли, то она с уверенностью говорила: "Нет, пекли, а не хотите мне дать". – Тогда подавали ей такой пирог, потому что он точно был испечен.

А иногда она предсказывала что-нибудь дурное, но не прямо, а косвенно, выражаясь в подобных случаях языком кабалистическим, не точным, как бы не желая возмутить того, с кем говорила. Так, например, посетив один раз дом купчихи Крапивиной и выходя из него, она взглянула на окна дома и сказала: "Зелена крапива, а скоро завянет". Крапивина вскоре после того умерла…".

Но еще многие должны были пройти годы, прежде чем поняли петербуржцы, что послана Ксения в утешение православному люду в этом городе, построенном на замощенных русскими костями чухонских болотах…

"Она не имела своего угла и будучи доброю, кроткою и чрезвычайно набожною, в тех домах, где ее знали, всегда находила себе приют и кусок хлеба; – ее принимали ласково и даже с глубоким уважением бедные жители крошечных домиков, какими в то время была усеяна Петербургская сторона, – сообщал в 1847 году Ив. Б-рл-ъевъ. – Матери семейств радовались, если Андрей Григорьевич покачает в люльке или поцелует их детей, в том убеждении, что поцелуй несчастной принесет им счастье. Когда Андрей Григорьевич являлась на площади, все торгаши пряниками мгновенно открывали свои лотки и корзинки, умоляя Андрея Григорьевича взять у них что-нибудь без денег, хоть один пирожок, хоть отломить кусочек медового пряника. И счастливец, у которого полакомится Андрей Григорьевич, не успевал прикоснуться к товару. Народ стремился к его лотку и с восторгом, с бешенством поедал пироги, обратившие на себя внимание "добровольного страдалица"; как называли ее мои бабушки".

Пока блаженная Ксения шла по улице, рядом следовали экипажи. Извозчики умоляли блаженную проехать в коляске хоть несколько шагов.

Постепенно, с годами, стали замечать: если побывает Ксения в чьей-то семье, там надолго водворяется мир и счастье.

Теперь, где бы ни появлялась эта женщина, кутающаяся в изношенные лохмотья мундира, обутая в рваные башмаки, тотчас ее окружали люди.

О РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

Безгласна видя на одре

Защитника, отца, героя,

Рыдали россы о Петре;

Везде наполнен воздух воя,

И сетовали все места:

Земля казалася пуста;

Взглянуть на небо – не сияет;

Взглянуть на реки – не текут,

И гор высокость оседает;

Натуры всей пресекся труд.М. В. Ломоносов

А жизнь в империи шла своей бессмысленной чередой, где увеселения знати сменялись преступлениями, а преступления новыми увеселениями.

Сама императрица Елизавета Петровна, разорявшая казну империи строительством дворцов и приобретением нарядов, искренне верила, что легче всего погубить душу, войдя в долги.

– Если оставишь долги после себя и никто их не заплатит, – поучала она будущую императрицу Екатерину II (тогда еще только великую княгиню), – душа твоя пойдет в ад!

При этом собственные мотовство и распутство "дщерь Петрова" смертным грехом не считала, поскольку самодержавную монархию считала для того и существующей, чтобы удовлетворять любые свои желания и похоти.

Но долги платить все равно пришлось… Хотя и не самой Елизавете Петровне.

Предание полагает, что от тайного брака императрицы с певчим графом Алексеем Разумовским родилось двое детей. Об участи сына известно только, что он жил до начала XIX века в одном из монастырей Переславля-Залесского. Дочь же стала известна под именем княжны Таракановой.

Следы нескольких княжон Таракановых обнаруживаются в различных женских монастырях, и по этому поводу остроумно было замечено, что в России нет женского монастыря, который не имел бы предания о какой-либо таинственной затворнице.

Тем не менее одна из предполагаемых княжон Таракановых, инокиня Московского Ивановского монастыря Досифея – абсолютно реальная историческая фигура, более того, имя ее фигурирует среди подвижников благочестия.

"Жизнь инокини Досифеи, – писал Е. Н. Поселянин, – представляет собою пример великого бедствия, ничем не заслуженного несчастия. Царской крови, родившись, казалось, для радостной жизни, для широкого пользования благами мира, она была в рассвете лет и сил заживо погребена, но вынесла безропотно тяжкую долю и просияла подвигами благочестия".

Считается, что инокиня Досифея, будучи еще княжной Августой Таракановой, была направлена за границу, и там воспитывалась и жила, пока не явилась некая самозванка, вошедшая в историю под именем принцессы Володомирской, которая объявила себя дочерью Елизаветы Петровны. Несчастная самозванка была заманена графом Орловым на корабль, привезена в Россию и посажена в Петропавловскую крепость, где и скончалась в 1775 году.

Эта интрига имела печальные последствия для настоящей княжны Таракановой – Августы. Встревоженная восстанием Пугачева, объявившего себя, как известно, Петром III, императрица Екатерина II распорядилась доставить в Россию и настоящую дочь Елизаветы Петровны. В Петербурге императрица сама беседовала с княжной.

Она долго рассказывала о смутах, обрушившихся на Российскую империю, и в заключение объявила, что, дабы не вызвать нечаянно государственного потрясения, княжне следует отказаться от мира и провести остаток дней в монастыре.

Противиться государственному благу Тараканова не имела возможности и предпочла смириться со своей участью. Местом заточения княжны Екатерина II избрала Московский Ивановский монастырь, который покойная Елизавета Петровна устраивала как монастырь для вдов и сирот знатных лиц. Здесь и заточили ее дочь, ставшую инокиней Досифеей.

Досифею не пускали ни в общую церковь, ни в трапезу. Иногда для нее совершалось особое богослужение в надвратной Казанской церкви, и тогда туда кроме священника, причетника, игуменьи и келейницы никого не пускали. Двери Казанской церкви, пока там находилась Досифея, наглухо запирались.

"Понятны, – писал Е. Н. Поселянин, – те глубокие внутренние муки, которые переживала она в своем невольном затворе. Конечно, она сравнивала его со своим прошлым: величием своих родителей, своей прежней вольною и роскошною жизнью, и какая тоска в эти минуты должна была грызть ее душу!"

Последние годы жизни Досифея старалась жить в полном уединении…

Ее хоронили торжественно. На похороны явилась вся московская знать, и во главе всех главнокомандующий Москвы граф Гудович, женатый на графине Прасковье Кирилловне Разумовской.

Тело затворницы положили у восточной ограды Новоспасского монастыря (там размещалась усыпальница рода Романовых), на левой стороне от колокольни. Могилу ее покрыли диким камнем с надписью: "Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4 дня 1810 года".

Можно только подивиться, как чудовищно несправедливо устраиваются судьбы в доме Романовых: родная дочь императрицы Елизаветы Петровны становится монахиней-затворницей, а чужеземка Екатерина – императрицей. Но могло ли быть иначе, если преемники Петра I и заняты были чудовищно несправедливым делом? Из Святой Руси строили они рабовладельческую империю, где рабами становились сами русские.

Безошибочным было подлое классовое чутье стремительно формирующегося класса дворян-рабовладельцев. Они согласны были принять любого государя, лишь бы этот император был как можно более чужим по крови порабощенному ими народу.

И вот когда думаешь об этом, снова встает вопрос, а не для того ли, чтобы постигли мы эту страшную правду истории послепетровской России, и изнашивала полковничий мундир блаженная Ксения?..

Мы уже говорили, что "дщерь Петрова", взойдя на престол, начала свое правление с установления культа Петра Великого. Именно с ее правления имя Петра I начало обрастать мифами, перекочевавшими в XIX веке в академические и университетские труды историков как бесспорные исторические факты.

Руководствовалась Елизавета Петровна сугубо практическими мотивами: необходимо было обосновать свое воцарение, закрепить в общественном мнении право на русский престол за петровской линией семьи, но как и во всем при Елизавете Петровне, практическая необходимость совместилась тут с логикой дальнейшего онемечивания династии Романовых.

И это нисколько не противоречило тому, что вообще правление Елизаветы Петровны, умевшей, как свидетельствуют очевидцы, лучше всех в стране исполнять и русские пляски, и французский менуэт, представляется достаточно успешной попыткой русификации антирусских петровских реформ, "уроднения" их. Благотворные последствия этой русификации не замедлили сказаться.

Пожалуй, только во времена правления Елизаветы Петровны начала ощущаться мощь новой рабовладельческой империи. Никогда раньше так легко и блистательно не воевала русская армия. Была, наконец-то, окончательно сокрушена Швеция; русские войска вступили в войну с Пруссией и легко победили едва ли не самую сильную в Европе армию короля Фридриха.

Пал Берлин, во взятом Кенигсберге, еще не забывшем бестолкового студента Эрнста Иоганна Бирона, вместе с другими жителями принес присягу русской императрице философ Иммануил Кант. Присяга Канта – в каком-то смысле символ царствования Елизаветы Петровны.

Другой символ этой эпохи – наш великий Ломоносов, который и университет организовал, и сам был, как известно, первым нашим университетом. Охваченный пафосом строительства невиданной империи, соединяющей навсегда Россию с немецкой династией, он писал:

…может собственных Ньютонов

И быстрых разумом Нефтонов

Земля Российская рождать.