Но деятельность Ломоносова на благо империи этим не ограничилась. Великий знаток русского языка В. И. Даль, печалясь, что мы перестали понимать смысл народных пословиц, потому что сильные и краткие обороты речи оказались вытесненными из письменного языка, чтобы сблизить его, для большей сподручности переводов с языками западными, сказал: "Со времен Ломоносова, с первой растяжки и натяжки языка нашего по римской и германской колодке, продолжают труд этот с насилием и все более удаляются от истинного духа языка".

Мысль Даля о том, что русский язык стараниями классиков оказался более приспособленным для переводов с западных языков, чем для выражения собственных национальных мыслей, была актуальна и в XIX, и в XX веках, актуальной она остается и в наши дни, когда объем невыраженных национальных мыслей достиг той критической массы, которая, разрушая последние нравственные ориентиры, глухим безъязыким отчаянием задавливает всю страну, грозя похоронить под собою саму русскую нацию.

Поразительно однако другое: трагедию натяжки русского языка по римско-германской колодке сам Михаил Васильевич Ломоносов и сформулировал в своей разошедшейся по историческим анекдотам просьбе императрице пожаловать его в немцы.

Ну, а замечательный знаток русского языка, подлинный русский патриот Владимир Иванович Даль, упрекавший Ломоносова за произведенную им растяжку и натяжку русского языка по римской и германской колодке, сам происходил из немецкой семьи.

Вот такие парадоксы.

Русский Михаил Васильевич Ломоносов насчет назначения его немцем, конечно, шутил, но, что уж греха таить, природное православие свое он сумел подчинить идеологии протестантизма. А природный протестант Владимир Иванович Даль печалился о невыраженных русских национальных мыслях…

Хотя почему же невыраженных?

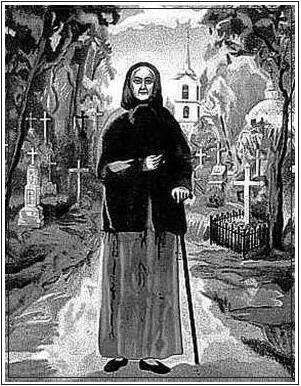

Блаженная Ксения как раз и была той национальной мыслью, тоской по которой мучилась послепетровская Россия.

СВЯТОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Ветия удреннии разумети не могут,

како ты безумием своим безумие мира сего посрамила еси…Акафист блаженной Ксении Петербургской

Так получилось, что, забыв себя, ушла Ксения спасать душу своего бесконечно любимого мужа, а спасала теперь всех православных петербуржцев, попавших в беду. Улицы города стали кельей, где вершилась молитва святой.

Однажды Ксения зашла к знакомой вдовице, жившей с семнадцатилетней красавицей дочкой. Та как раз накрывала на стол.

– Ты чего?! – напустилась на нее Ксения. – Кофий будешь пить, когда твой муж на Охте жену хоронит?!

– Какой муж, матушка? – смутилась девушка. – У меня и жениха нет!

Однако ее мать, знавшая, что блаженная никогда и ничего не говорит без причины, велела дочери одеваться. Когда они приехали на Охтинское кладбище, там действительно шли похороны. Хоронили скончавшуюся родами жену доктора. Мать с дочерью дождались конца похорон.

Когда кладбище уже опустело, они увидели бегущего к могиле молодого человека.

Это и был вдовец. При виде холмика земли на могиле скончавшейся супруги он лишился чувств и упал на землю. Кругом никого не было, и женщинам с трудом удалось привести молодого доктора в сознание. Так они и познакомились.

Через год доктор женился на девушке…

А другой благочестивой женщине блаженная Ксения подала на улице медную монетку с изображением всадника с копьем.

– Иди домой! – сказала она. – Тут царь на коне. Он потушит.

Недоумевая, что бы могли значить слова блаженной, женщина немедленно отправилась домой и еще издалека увидела, что дом ее объят пламенем. Женщина побежала скорее, сжимая в руке подаренную Ксенией монетку, и когда добралась до ворот, пламя потухло…

Кротость, смирение, доброта постоянно сияли теперь на изможденном лице Ксении, и оно казалось прекрасным людям с чистым сердцем.

"Я сказал, что Ксения была кротка и ласкова, – писал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ, – и только однажды в 45 лет своего странствия жители Петербургской стороны увидели ее в полном разгаре гнева: с палкою в руке, с развевающимися седыми волосами, с восклицаниями "Окаянные! Жиденяты!", быстрее вихря неслась она по улице вслед за толпою раздразнивших ее мальчишек. Вся Петербургская сторона содрогнулась от такого преступления ребят своих!

Начались розыски, дюжина преступников, обвиненных в преследовании Андрея Григорьевича словом и грязью, подверглась пред лицем ея очистительным розгам".

Составители современных жизнеописаний Ксении Петербургской, приводя этот эпизод, редактируют его в духе присущей нам толерантности и совершенно выхолащивают смысл.

И презрительные взгляды, и оскорбительные слова, и побои – все это наверняка было в 45-летней эпопее странствий Андрея Григорьевича, и никогда святая Ксения не теряла кротости и смирения. Многочисленные жизнеописания утверждают, что блаженная оставалась совершенно покойной в то время, когда злые люди глумились над нею.

Что же случилось теперь? И почему "вся Петербургская сторона содрогнулась от такого преступления ребят своих"?

Вероятно, ответ надо искать в словах самой Ксении: "Окаянные! Жиденяты!".

Не просто комок грязи был брошен юными хулиганами, а нанесено оскорбление христианской вере, которая в святой Ксении, наверное, и не верою была, а воплощенным знанием, верою, при которой все возможно.

И этого оскорбления не смогла простить блаженная.

Говорят, что своей дерзновенной молитвой к Богу Ксения могла теперь даже воскрешать умерших. И будущее так ясно было открыто пребывающей в непрестанной молитве блаженной Ксении, что она ясно прозревала и судьбы отдельных людей, и всей страны.

В 1761 году, перед Рождеством Христовым, она всполошила всю Петербургскую сторону. Весь день в Рождественский Сочельник, 24 декабря, она суетливо бегала из дома в дом с криками:

– Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!

Никто не понимал, что значат эти слова…

Недоумения рассеялись только на следующий день, когда в своем дворце на Мойке скончалась императрица Елизавета Петровна. Оказалось, что это о поминальных блинах говорила Ксения. Их действительно пекла в те дни вся Россия…

Закончилось правление "дщери Петровой". Говорят, что до самой смерти она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самую на престол во время ночи. Елизавета Петровна так боялась ночного нападения, что, по уверениям секретаря французского посольства, шевалье Рюльера, приказала отыскать человека, который бы имел тончайший сон, и этот человек, который, по счастью, был безобразен, проводил в комнате императрицы все время, пока она спала.

И это не слух. К-К. Рюльер имеет ввиду Василия Ивановича Чулкова, который из истопников был произведен императрицей в метр-дегардеробы и обязан был спать на тюфячке в ее спальной комнате, когда Елизавета Петровна ночевала одна. Когда же "дщерь Петрова" принимала гостей, он должен был сидеть в кресле возле дверей спальни…

Так, лежа на тюфячке в спальне императрицы, Василий Иванович дослужился до звания генерал-аншефа. Кроме того, он был пожалован орденами святой Анны и святого Александра Невского.

Вскоре после кончины Елизаветы Петровны император Петр III, осматривая Летний дворец, обнаружил там 15 тысяч платьев, принадлежавших покойной, а также несколько тысяч пар обуви и в придачу два сундука с чулками.

Это открытие новый император сделал между обнародованием манифеста "О даровании вольности и свободы российскому дворянству", согласно которому дворянство освобождалось от обязательной службы, и заключением "вечного" мира с Пруссией, по которому все русские завоевания в ходе Семилетней войны возвращались Пруссии без всяких выгод для России.

Ну, а 25 июня Петр III объявил Синоду указ о свободе вероисповеданий. Все религиозные конфессии уравнивались в правах, провозглашалась необязательность постов и неосуждение грехов против седьмой заповеди "Не прелюбы сотвори". Кроме этого Петр III приказал духовенству остричь волосы и очистить церкви от всех икон за исключением образов Спасителя и Пресвятой Богородицы. И еще три дня после этого оставалось Петру III царствовать.

29 июня на память апостолов Петра и Павла ему пришлось подписать отречение от престола, и в сопровождении Алексея Орлова, Петра Пассека и князя Федора Барятинского уехать в Ропшу, где через неделю он и был убит.

Когда блаженная Ксения кричала о блинах, которые скоро будет печь вся Россия, Михаил Васильевич Ломоносов уже вынашивал строки своей оды великому государю императору Петру Феодоровичу "на всерадостное восшествие на всероссийский наследный императорский престол и купно на новый 1762 год".

Спустя полгода, когда в Манифесте о кончине императора Петра III было объявлено, что император скончался от геморроидального припадка и прежестокой боли в кишках, предсказания-пожелания Михаила Васильевича:

Спеши, спеши, весна златая,

Умножь отраду теплотой

И, новы веки начиная,

Стихии здравием напой;

Вели благоухать Зефиру;

С Петром поля одень в Порфиру

И всем приятностям твоим

Подобную Екатерину,

Надежды нашея причину,

Снабди, снабди Плодом драгим.

– выглядели уже злою насмешкой.

Другое дело – Блаженная Ксения. Она не могла не прозревать будущее, потому что в отличие от обычных людей жила не столько на земле, сколько на небе, постоянно пребывала в молитвенном обращении к Богу.

А у Бога нет ни прошлого, ни будущего времени, и, оглядываясь из незыблемой вечности на грешных людей и бормотала Ксения свои маловразумительные слова, которые по прошествии времени непременно оборачивались точным предсказанием будущего.

Как плакала святая Ксения, когда убивали в Шлиссельбургской крепости несчастного русского императора Иоанна VI Антоновича, всю свою жизнь с младенчества безвинно просидевшего в тюрьме…

Наши историки, дабы оправдать незаконный захват трона "дщерью Петровой" и возвращение трона в Петровскую (нарышкинскую) ветвь династии Романовых, объявили и самого царя Ивана V Алексеевича, и все его потомство, вплоть до несчастного Иоанна VI Антоновича, умственно неполноценным, "сущеглупым".

"Царь Иоанн был от природы скорбен головой, косноязычен, страдал цингой, плохо видел и уже на восемнадцатом году от рождения, расслабленный, обремененный немощью духа и тела служил предметом сожаления и даже насмешек бояр, его окружавших…

Из трех дочерей покойного каждая унаследовала многие черты слабого ума своего родителя…

Природа, в соблюдении своих законов всегда неумолимая, не сделала исключения для дочери герцогини Мекленбургской при наделе или, вернее, при обделе Анны Леопольдовны умственными способностями".

А с каким сладострастием описывали эти историки уродство детей, рожденных Анной Леопольдовной в холмогорских снегах?

"Принцесса Екатерина (1741 г.) – сложения больного, почти чахоточного, при том несколько глуха, говорит немо и невнятно; одержима всегда болезненными припадками… страдала цингой; в 38 лет была без зубов. Нрава робкого, уклонного, стыдливого.

Принцесса Елизавета(1743 г.), на 10-м году возраста упала с каменной лестницы, расшибла голову; подвержена частым головным болям и припадкам. В 1777 году страдала помешательством, но после оправилась.

Принц Петр (1745 г.) имеет спереди и сзади горб; кривобок, косолап, прост, робок, застенчив, молчалив; приемы его приличны только малым детям. Нрава слишком веселого: смеется и хохочет, когда совсем нет ничего смешного. Страдает геморроидальными припадками; до обмороку боится вида крови.

Принц Алексей (1746 г.) – совершенное подобие брата в физическом и нравственном отношении"…

Говорилось, что достаточно взглянуть на силуэты этих несчастных, чтобы по профилям, по неправильной форме их голов догадаться о врожденном слабоумии. В результате у впечатлительного читателя не оставалось сомнения, что вот это воистину чахлые, ядовитые плоды засохшей "милославской" ветви…

И тут, объективности ради, сравнить бы потомков царя Ивана V Алексеевича с Петром III, являвшимся прямым внуком Петра I, но традиционная история подобных сопоставлений избегала…

Мы уже говорили, что бывший император Иоанн VI Антонович, которому исполнился тогда всего один год, вполне мог встретиться в декабре 1741 года, по дороге в Ригу, со своим дядей, четырнадцатилетним Карлом-Петром-Ульрихом, которого везли в Россию, чтобы сделать императором Петром III.

Но встретились они только после кончины Елизаветы Петровны, когда 18 марта 1762 года император Петр III изволил посетить Шлиссельбургскую крепость и навестил там отбывшего свой первый двадцатилетний срок русского императора Иоанна VI Антоновича. Любопытна уже сама эта встреча двух родственников, дяди и племянника, встреча двух русских императоров, бывшего и настоящего.

Маленький человек, которому выпало исполнять должность великого человека, и узник, без малейшей вины проведший в тюрьме два десятилетия. Самовластный тиран и несчастный, затравленный жестокими стражниками юноша. Человек, не умеющий понять отличие православия от лютеранства, и "безымянный колодник", неведомо как и где постигший главные книги Русского православия.

Инструкция, данная графом Шуваловым новому главному приставу Иоанна VI Антоновича князю Чурмантееву, предписывала: "Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою или плетью".

Отдавая свое жестокое распоряжение, Петр III, разумеется, не догадывался, что и ему, всесильному русскому императору, как и несчастному, жестоко избиваемому в каземате Шлиссельбургской крепости Иоанну VI Антоновичу, самому предстоит принять судьбу бесправного узника.

Другое дело Екатерина II.

Положение, в котором оказалась она после переворота, было непростым. Как и Екатерина I, она не имела ни капли романовской крови, но если Екатерина I унаследовала престол после смерти мужа Петра I, то Екатерина II захватила престол, убив своего мужа.

Вскоре после коронации был раскрыт заговор поручика Семена Гурьева и Петра Хрущева, которые собирались возвести на престол Иоанна VI Антоновича. Главные заговорщики были приговорены к смертной казни, другие офицеры – к каторжным работам.

Очевидно, что после произведенного Екатериной II переворота судьба императора Иоанна VI Антоновича не могла оставаться прежней. Известно, что возвращенный из ссылки Бестужев разрабатывал даже план брачного союза Екатерины II с Иоанном VI Антоновичем.

Насколько верны эти свидетельства, судить трудно, но можно не сомневаться, что если бы только этого потребовали обстоятельства, Екатерина II вполне могла бы выйти замуж и за шлиссельбургского узника. Чтобы удержаться на русском троне, императрица готова была заплатить любую цену.

Совершенно точно известно, что императрица Екатерина II виделась с Иоанном VI Антоновичем и, как сама признала позже, нашла его в полном уме.

Повторим, что обстоятельства вполне могли повернуться в любую сторону, и не обязательно перемена в положении Иоанна VI Антоновича должна была стать не счастливой. Не обязательно…

Другое дело, что Екатерина II была сильной и самобытной личностью, и в переломный в своей биографии момент она не замкнулась на дворцово-династических интригах, а решила воздействовать на общество, изменяя в нужном для себя направлении и общественные настроения, и само общественное устройство страны.

Решительно пошла она на убийство своего супруга, законного русского императора Петра III. Теперь наступила очередь второго законного русского императора…

– Что ты плачешь, Андрей Григорьевич? – жалея Ксению, спрашивали тогда прохожие. – Не обидел ли тебя кто?

– Кровь, кровь, кровь… – отвечала Ксения. – Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь!

И еще три недели плакала Ксения, прежде чем стало известно в Санкт-Петербурге, что в Шлиссельбурге, при попытке освободить, убили несчастного императора Иоанна VI Антоновича. Только тогда и начали догадываться, какая причина вызвала горючие слезы святой.

И только сейчас, два с половиной столетия спустя, понимаем мы, что, быть может, святая Ксения не только Иоанна VI Антоновича оплакивала тогда, но прозирала сам страшный рок царских династий на Руси…

В самом деле. Мученической кончиной святого царевича Дмитрия в Угличе завершилась династия Рюриков. Мученической смертью святого царевича Алексия завершится в 1918 году династия новых Романовых-Павловичей. А посредине между ними – мученическая кончина невинного страдальца, императора Иоанна VI Антоновича, завершившего череду первых Романовых на русском престоле.

И кровь, кровь, кровь… Воистину, реки, налитые кровью, каналы кровавые, кровь, кровь!

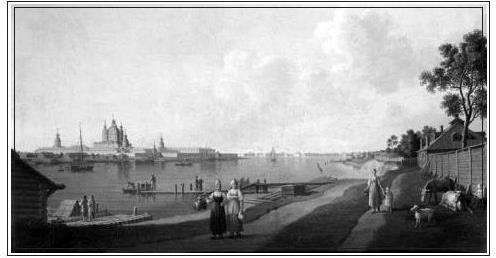

Патерсен Бенжемен.

Вид Смольного монастыря со стороны Охты

Существует предание, что блаженная Ксения помогла Прасковье Антоновой, которая жила в ее доме на улице Андрея Петрова, приобрести еще и сына. Однажды, войдя в дом, она заявила с порога:

– Ты вот, Прасковья, чулки тут штопаешь, а тебе Бог сына послал. Иди скорее на Смоленское.

С Петербургской стороны в конец Васильевского острова не меньше часа ходу, но Прасковья не стала упрямиться, побежала, куда ей было указано. Когда же она подошла к Смоленскому кладбищу, то увидела сбитую извозчиком женщину. Женщина была на сносях, тут же, на мостовой, она разрешилась младенцем и умерла. Кто эта женщина, никто не знал.

Прасковья Антонова взяла новорожденного и, хотя и пыталась в последующие дни разыскать родственников мальчика, но безуспешно. Так и стала она растить в бывшем Ксеньином доме сына, окрещенного Андреем.

Андрей Иванович Антонов получил хорошее образование, служил чиновником и много лет занимал место церковного старосты Смоленского храма, строить который помогала святая Ксения, возле которого и скончалась его родная мать.