Согласно представлениям древних тюрков, весь мир и населяющие его люди были неотделимы от тюркского государства (эля) и составляли его, а каган мыслился как повелитель мира. Нарушение же миропорядка, согласно представлениям орхонских тюрков, влечет за собой потрясения и нарушения жизни государства, общества; мятеж бегов приравнивается к космической катастрофе [Кляшторный, 1981]. У тюрков конец света понимался как крах социального устройства, основой которого был род, кодирующийся в культуре через определенные объекты окружающего мира, в свою очередь выполняющие ту же функцию в "Китаб-и дедем Коркут". Это иллюстрируют и примеры из остального текста "Китаб-и дедем Коркут": "Твоя черная гора шаталась, шаталась и обрушилась; (вновь) поднялась она наконец! Твои обагренные кровью воды иссякли; (вновь) зажурчали они наконец! Твое крепкое дерево засохло; (вновь) зазеленело оно наконец!.." (III, Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры); "Банучичек крикнула: "О мои свекор и свекровь! Ваша гора обрушилась – поднялась она наконец! Ваши воды пересохли – зажурчали они наконец! Ваш сын Бейрек пропал – вернулся он наконец! Свекор, свекровь, что вы дадите мне за радостную весть?"" Таким образом, упомянутые в прорицаниях Коркута объекты отсылают к традиционной тюркской социальной картине мироустройства (родовой), и в то же время в самом благопожелании реконструируется эсхатологическая модель древней тюркской мифологической системы.

Другим важным архаическим мотивом, унаследованным этим эпосом из древности, является мотив богатырского сна, который принято относить к числу основных мотивов тюркского эпоса вообще. Сны героев в "Китаб-и дедем Коркут" содержат в себе многие элементы традиционной тюркской картины мира и воспроизводят традиционные тюркские мифологемы, которые, по всей видимости, и являются одной из самых ранних и устойчивых составляющих текста памятника. В них влияние ислама отражено в минимальной степени, оно практически не прослеживается. Толкование сна может быть уподоблено своеобразному "словарю" традиции. Надо сказать, что у многих тюркских народов существовала и сохранилась до настоящего времени в рамках более общей мантической традиции развитая древняя традиция толкования снов, нашедшая свое отражение в различных формах их фольклора. Отношение к сну как к способу получения знаний о будущем, по всей видимости, является универсальным для тюркских народов. Так, в Южной Сибири состояние сна рассматривается как получение вещих знаний и сопоставимо с шаманским трансом; это, в свою очередь, связано с одной из основных характеристик традиционной тюркской культуры: "Для носителей мифологического сознания мир, понимаемый как "ты", являлся полноправным участником диалога" [Традиционное мировоззрение…, 1990, с. 104]. Верование, что в состоянии сна возможно предвидеть будущее, несомненно, отражено и в существовавшем у древних тюрков обычае символического удушения кагана перед его интронизацией, о котором сообщается во многих источниках, – едва ли не до смерти удушая шелковым платком претендента на престол, его спрашивали, сколько лет ему суждено царствовать.

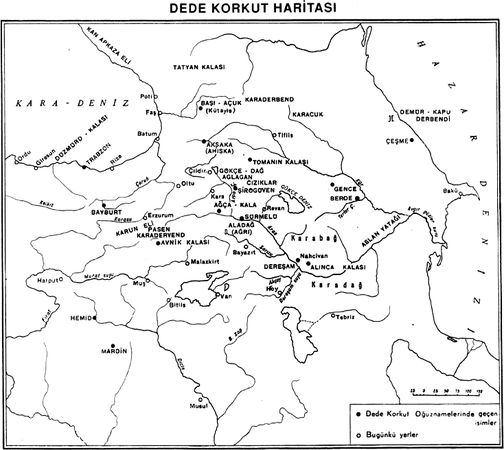

Другой важной составляющей традиционной картины мира, отраженной в эпических сказаниях, является система пространственной ориентации, которая частично сохраняется и в "Китаб-и дедем Коркут". Известно, что у древних тюрков существовало (а у некоторых тюркских народов сохраняется в ряде случаев и по сей день), несколько линейных способов ориентации в пространстве (помимо цветовой геосимволики), характеризующихся позицией относительно солнца: лицом к восходящему солнцу (на восток), лицом к полуденной стороне (то есть к тому месту, где солнце в зените, кÿн орту, – на юг), лицом к полуночной стороне, туда, где ночь в зените, – тÿн орту. Например, в орхонских надписях (VIII–X вв.) направление "вперед" означало направление на восток, а "назад" – соответственно "на запад". Также у тюрков существовал способ определения позиции на местности по вертикальной линии "верх-низ", который, как пишет А.Н. Кононов, соединил в себе две идеи: восток и запад определяются по вертикали (вверх-вниз), юг и север – по горизонтали (вперед-назад), путем обращения к полуденной стороне небосклона. Этот способ ориентации сохранился в современном туркменском языке, у сарыг-югуров (желтых уйгуров), саларов и хакасов, то есть, как мы видим, у народов, принадлежащих к совершенно разным тюркским языковым группам. Можно сказать, что "Китаб-и дедем Коркут", сохранила некоторые указания на последний способ вертикальной ориентации, что подтверждается приведенными ранее текстами и связью рассмотренных словосочетаний с пространственным местоположением ("оглядываясь назад, ты поднялся…", "Место, где я остаюсь, откуда поднимаюсь, – Гюн-Ортач"). В то же время в памятнике практически отсутствует ориентация по сторонам света, связанная с исламом – то есть в сторону Мекки//Кыблы, как отсутствуют и географические образы, связанные с мусульманской мифологией, – такие как, например, гора Каф. В другом огузском эпическом памятнике, в туркменском "Гёр-оглы", получившем, конечно, более позднее оформление, этот образ, равно как и ориентация на Кыблу, занимает значительное место:

"– Видишь вон ту крепость, сын мой?

– Вижу.

– Коли видишь [знай: ] это гора Кап. Достиг ты [своей цели], сын мой, не щадил ни себя, ни коня… Войдешь в ворота, обращенные к кыбле, [и увидишь], что порог [пери] охраняет дракон" [Гёроглы…, 1983, 168-169, с. 438].

"В стороне кыблы (кыбласында) есть у него озеро Айдын-коль, куда он выезжает на охоту" [там же, 362, с. 492].

Наряду с традиционно тюркскими элементами картины мира, о которых шла речь выше, "Книга моего деда Коркута" содержит и множество сугубо мусульманских составляющих. К ним прежде всего нужно отнести образы, характерные для мусульманской моралистической литературы, и специфическую лексику эпоса, заимствованную из арабского и персидского языков.

Арабские лексические заимствования свойственны "Китаб-и дедем Коркут"; все они входят в устойчивые словосочетания, некоторые из них почерпнуты непосредственно из Корана. Так, противопоставление земной жизни, т. е. тленного, бренного, преходящего мира, и той жизни, находящее выражение в словосочетаниях fani dünya (т. е. тленный мир, человеческая жизнь) или hayat-at-dünya (т. е. земная жизнь) и Ahır (т. е. "Жизнь последняя", Вечность), очень распространено в Коране. В прорицаниях Коркута, как уже отмечалось, они встречаются неоднократно, как и dünya в значении "земной мир". В некоторых прорицаниях Коркута присутствуют не только лексические заимствования из арабского языка (которые не всегда могут быть связаны с Кораном и коранической лексикой), но и явно мусульманские по своему происхождению образы или метафоры, очевидно вошедшие в памятник под влиянием мусульманской мифологии, – Нимрод, Хасан и Хусейн, Айша и Фатима. Другой чертой, свойственной мусульманской дидактике, является то, что жизнь и поступки человека трактуются как преходящее, тленное, тогда как неизменной представляется вера во Всемогущего Бога.

В целом же все мусульманские элементы в картине мира огузов, отраженной в "Китаб-и дедем Коркут", не были привнесены непосредственно исламом на территории Малой Азии, где окончательно оформились и были записаны сказания, составляющие памятник, а складывались на протяжении всего длительного периода миграции огузских племен на запад.

Безусловно, "Китаб-и дедем Коркут" как памятник тюркского фольклора и литературы требует дальнейших исследований самого различного характера – исторических, антропологических и лингвистических, учитывая многосоставность картины мира тюрков-огузов, отраженной в нем.

В данном издании представлена повесть, созданная Анаром по мотивам эпических сказаний "Китаб-и дедем Коркут". Двенадцать сказаний "Книги моего деда Коркута", как было сказано выше, зачастую не связаны между собой логикой последовательного повествования, так как они создавались в разное время и несут в себе различные культурные пласты. В повести Анара заново изложенные огузские легенды обрели композиционную целостность.

Особенность издания заключается в том, что Анаром были сохранены, хотя и творчески переосмыслены, и главные сюжетные ходы сказаний "Книги моего деда Коркута", и практически все основные моменты, характеризующие жизнь тюркского огузского общества соответствующего исторического периода. Например, претерпел изменения сюжет о битве с одноглазым великаном Депегёзом (Тепегёзом): Бейреку рассказывают о том, что Тепегёз грабит купеческие караваны, забирает в плен и поедает честных купцов-путников, и тогда богатырь решает сразиться с ним ("…я должен пойти: чтобы позор не пал на мою голову, чтобы грязь не забрызгала мне лицо"). Кроме того, значительный акцент сделан на фигуре самого Коркута как сказителя, мудреца: он предстает уже не как второстепенный герой, но как одно из главных действующих лиц эпоса. По замечанию известного тюрколога Х.Г. Короглы [см.: Анар, 1980, с. 7], новаторство писателя заключается еще и в том, что он ввел в текст своей повести весьма известную среди тюрков, но отсутствующую в самом "Китаб-и дедем Коркут", легенду о бегстве Коркута от смерти ("сам Деде позабыл и могилу, и смерть, и вечную разлуку…"). Герои книги Анара – "хан ханов" Баяндур-хан, богатыри Бейрек, Газан, Турал и другие – предстают как храбрые воины своего племени, борющиеся против врагов и, что самое важное, выступающие против междоусобиц внутри племени. Начинается же повествование с рассказа о прошлом тюрков-огузов, их междоусобных битвах, "кровавой беде", а заканчивается традиционным благопожеланием Коркута, возвещающего о новой, мирной и оседлой жизни племени.

Живое и увлекательное изложение сказаний "Книги моего деда Коркута" свидетельствует о том, что тюркский эпос и по сей день представляет собой большой интерес не только для специалистов-филологов и историков, но и для самого широкого круга читателей.

Список литературы

Аверинцев С.С. Византийская литература IX–XII вв. // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Т. 2. М.: Наука, 1984.

Анар. Деде Коркут. М.: Детская литература, 1980.

Бутанаев ВЛ. Традиционный шаманизм Хонгорая. Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2006.

Гёр-оглы. Туркменский героический эпос / Сост. и пер. Б.А Каррыева при участии Е.А. Поцелуевского. М.: Наука; ГРВЛ, 1983. (Сер. Эпос народов СССР)

Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974.

Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. 1977. М.: ГРВЛ изд-ва "Наука", 1981.

Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос / Пер. акад. В.В. Бартольда. Изд. подготовили В.М. Жирмунский, АН. Кононов. М.-Л: Изд-во АН СССР, 1962 (Сер. Литературные памятники).

Кононов А.Н. (пер. и коммент.). Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

Кононов A.M. Способы и термины определения стран света у тюркских народов // Тюркологический сборник. 1976. М.: ГРВЛ изд-ва "Наука", 1978.

Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. [Перепеч. с изд. 1957 г.] М.: Вост. лит., 2004.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск: СО Наука, 1990.

Д.Д. Васильев, Т.А. Аникеева

Комментарии

Географические названия

Азыхская пещера – пещера у села Азох в Нагорном Карабахе, одна из стоянок так называемой ашельской культуры (ранний палеолит): в ней обнаружены остатки древнейших жилищ и каменные орудия.

Алынджа (Алынджак) – крепость, располагавшаяся на территории современного Азербайджана, на месте Нахичевани. Стояла в 20 км выше эстуария одноименной реки, впадающей в р. Аракс, на вершине высокой горы. Название крепости встречается во многих исторических источниках и географических сочинениях начиная с XIII в. По словам В.Ф. Минорского, играла важную роль в тимуридский (конец XIV–XV в.) период истории Закавказья.

Байбурд (Бейбурт) – крепость, располагавшаяся на северо-востоке Анатолии на р. Чору, на высоте приблизительно 1500 м над уровнем моря (ныне Байбурт – город на северо-востоке Турции). Байбурт всегда играл важную роль в турецкой культуре и воспевался озанами и народными поэтами. Турки-сельджуки захватили этот регион в 1054-1055 гг., а после битвы при Манцикерте в 1071 г., когда византийцам было нанесено поражение, крепость Байбурт окончательно перешла в руки сельджуков. В XIII–XIV вв. Байбурт, оказавшийся в составе Сельджукского султаната Рума, а затем под властью Ильханов, процветал, находясь на торговом пути, ведущем из Трапезунда в Эрзурум и далее в Табриз.

Барда (Berde, арм. Partav) – некогда столица Аррана, древней Албании, и самый большой город на Кавказе. Название "Барда" арабы объясняли из персидского bärda-dar, то есть "место, где держали пленников". Барда, как и Гянджа, располагалась вне "области огузов".

Во времена Сасанидов (251-651 гг.) в этом месте была построена высокая крепость, охранявшая от набегов с севера и с запада. Впоследствии, во время арабского завоевания, по сообщениям ал-Истахри (932 г.), это был самый большой город на всем пространстве от Хорасана в Ираке до Рея в Иране. Мечеть, сокровищница, дворец находились внутри крепостных стен, а базары располагались в окрестностях. Барда славилась своими фруктовыми садами и шелком, который оттуда экспортировали в Хузистан и Иран. Однако вскоре, в 943 г., город был сожжен русами, и после этого уже полностью не восстановился. В период монгольского завоевания был частично отстроен заново, хотя упоминания о нем в исторических источниках становятся крайне редкими: о нем говорят лишь как о городе, расположенном в 9 фарсахах от Гянджи.

Гораздо позднее Барда представляла собой небольшую деревню и развалины крепости в 20 км от Текер Суйу, притока Куры.

Железные ворота, Дербент (Kapılar Dervendi; в средневековых арабских источниках – Баб ал-абваб, "Главные ворота", перс. дарбанд означает "запор на воротах") – крепость, расположенная на берегу Каспийского моря.

В период сложения "Книги моего деда Коркута" Дербент находился в составе Арабского халифата (VII–XIII вв.). Само название крепости – "Железные ворота" – возникло вследствие географического расположения Дербента: город с крепостью находился на узкой трехкилометровой прибрежной полосе на западном побережье Каспийского моря на устье р. Самур, тем самым закрывая территории, расположенные к югу от него, от набегов гяуров – хазар, алан. С 1067 г. город несколько раз пытались завоевать турки-сельджуки, а в начале XIII в., в 1239 г., Дербент, как и все государство Ширваншахов (существовавшее в Северном Азербайджане в 861-1500 гг.), в состав которого он входил с XII в., был захвачен монголами.

В XVI – начале XVIII в. Дербент вошел в состав Сефевидской державы. После смерти Надир-шаха Афшара в 1747 г. хан Дербента провозгласил свою независимость, однако она была недолгой: вскоре Дербент был присоединен к Кубинскому ханству. В 1813 г. Дербент окончательно вошел в состав Российской империи.

Предметы, термины

Газылык – гора. Считается, что Казылыком (Газылыком) именуется в огузском эпосе собственно весь Кавказский хребет. Как уже было сказано в заключительной статье, горы играют особую, важную роль в "Китаб-и Коркут". Образ горы Газылык (Казылык) в огузском эпосе отражает древнейшее и распространенное у многих тюркских народов представление о горе как об общем родовом предке, восходящее еще к древним тюркам: "Турал молвил:

– Гюнель, почему ты, глядя на гору, всегда закрываешь лицо чадрой?

Гюнель улыбнулась: