Иллюстрацией того, что в конце 1980-х гг. происходило в денежно-финансовой сфере Аргентины, может служить система, получившая название "недоступные депозиты" и сыгравшая роковую роль в раскручивании инфляционной спирали. Дело заключалось в следующем. Поскольку (в связи с ростом инфляции) печатание денег в 1988–1989 гг. приобрело гигантские размеры, угрожавшие окончательно подорвать финансовые рынки, то Центробанк обязал коммерческие банки кредитовать его теми средствами, которые размещались на их счетах в виде депозитов. Другими словами, получив деньги от вкладчика, банк автоматически переводил их в ЦБ для финансирования деятельности государственных компаний и других бюджетных расходов. Это приводило к известному из экономической теории эффекту вытеснения ( crowding out effect) кредитов частному сектору, поскольку средства, размещенные на депозитах, становились недоступны. Одновременно Центробанк выплачивал коммерческим банкам постоянно возраставший объем процентов за полученные финансовые ресурсы (так называемые квазифискальные расходы), продолжая печатать деньги и подогревая инфляционные ожидания. Но наступил момент, когда сумма процентов, выплачиваемых ЦБ коммерческим банкам, превысила объем бюджетных расходов федеральных властей. Чтобы привлечь новых вкладчиков, в том числе иностранных, правительство установило небывало высокие банковские процентные ставки и приняло на себя обязательство поддерживать неизменным обменный курс. В страну хлынули доллары, которые конвертировались в аустрали и размещались на депозитах под 10 % (!) в месяц. Разумеется, эти дополнительные ресурсы также оставались недоступны для реального сектора экономики, поскольку ни одна производственная компания не могла брать кредит из расчета 12–15 %Ь в месяц. Поэтому все деньги "крутились" в банковском секторе, образуя круговорот финансов, не связанных с нормальной хозяйственной деятельностью. Между тем обстановка нагнеталась. Все большее количество международных и местных финансовых спекулянтов, получив баснословные прибыли, не верили в устойчивость аустраля и "выходили из игры", скупая и вывозя из страны доллары. Выполняя обещание правительства, Центробанк пытался поддерживать курс аргентинской денежной единицы и в значительных количествах выбрасывал доллары на рынок. Однако спекулятивные операции достигли таких масштабов, что золотовалютных резервов ЦБ уже не хватало, и б февраля 1989 г. он объявил о прекращении долларовых интервенций. Это заявление вызвало гиперреакцию валютного курса ( exchange rate overshooting), и произошла обвальная девальвация аргентинской валюты: доллар США подорожал с 17 аустралей в начале февраля 1989 г. до 535 в июне того же года (в 31 раз). Инфляция за шесть месяцев составила 2100 % и вместе с обесценением национальной валюты предопределила крах политики ГРС.

Именно в год президентских выборов инфляцию буквально "прорвало": она достигла невероятной величины – более 3000 %. Это был один из немногих в мировой истории случай гиперинфляции, не связанный с такими бедствиями, как гражданская война и иностранное нашествие (см. табл. 3.5).

Таблица 3.5 Периоды гиперинфляции в Аргентине и некоторых других странах мира (в %)

Источник . Braun М., Llach L. Macroeconomia argentina. Buenos Aires, 2006. P. 396.

В условиях нараставшего финансового хаоса на первый план в деловой жизни выдвинулись ушлые дельцы, которые зарабатывали целые состояния на валютных спекуляциях, ловко используя резкие перепады курса доллара и неспособность правительства управлять ситуацией. В Аргентине окончательно становилось невыгодным вкладывать капиталы в расширение производства, создание хозяйственной инфраструктуры. Вновь возникла " рatriafinanciera", т. е. "финансовая родина", когда кучка крупных финансовых спекулянтов втянула в игры с куплей-продажей валюты практически всю страну. А реальных (не обесцененных) денег, находившихся в руках государства и простых людей, становилось все меньше. В стране в мгновение ока до неприличного уровня (89 млн дол.) сократились валютные резервы Центрального банка, а на всех банковских счетах граждан оказалось только 530 млн. дол.162 Внешний долг подскочил до 64,4 млрд дол., а месячная зарплата миллионов аргентинцев, в том числе высококлассных профессионалов, в результате обесценивания национальной денежной единицы – аустраля – зачастую составляла в эквиваленте 30–40 дол.163

Такова была макроэкономическая обстановка, в которой 14 мая 1989 г. состоялись президентские выборы. Уверенную победу одержал К. Менем, получивший 49,2 % голосов, тогда как его главный соперник Э. Анхелос – 36,9 %. Подобный результат вызвал новую волну политического и психологического давления на правительство радикалов, доживавшее свои последние месяцы. Но им не дали сделать даже этого. Полностью утратив возможность управлять страной, Р. Альфонсин на полгода раньше срока передал президентские полномочия вновь избранному главе государства.

Провал экономической политики правительства радикалов нередко связывают с тем, что она в своих основных чертах продолжала курс, сформировавшийся при военном режиме, и не смогла предложить аргентинскому обществу эффективных решений накопившихся проблем. В принципе с такой постановкой вопроса можно согласиться, но с одним существенным дополнением, а именно: парадоксальным образом наиболее конструктивные намерения и реальные шаги ГРС в хозяйственной области были заблокированы оппозицией, которая одну за другой срывала правительственные инициативы. В очередной раз в Аргентине партийно-политические расчеты взяли верх над соображениями макроэкономического порядка, затрагивающими жизненные интересы всей нации. Поэтому можно с уверенностью сказать, что "потерянное десятилетие" 1980-х – это не только тяжелое наследие военного режима и ошибки правительства радикалов (их экономических импровизаций), но и результат политики перонистов. Все основные общественные силы страны внесли свой посильный вклад в углубление кризисных явлений. Наверное, прав Р. Терраньо, который назвал все произошедшее "экономическим государственным переворотом"164.

С приходом к власти правительства перонистов в Аргентинской Республике начался процесс глубоких экономических и социально-политических перемен, многие из которых были совершенно неожиданными как для большинства голосовавших за К. Менема избирателей, так и для аргентинского общества в целом. Большой сюрприз ожидал и все международное сообщество.

Первые шаги кабинета К. Менема

Главным политико-идеологическим элементом ситуации, сложившейся в Аргентине, являлось то, что правительство К. Менема, добившись власти с помощью левоцентристского избирательного блока, широких националистических кругов и под традиционными идейными знаменами Хустисиалистской партии, начало проводить политику, имевшую мало общего с базовыми постулатами перонизма. Основное содержание курса кабинета К. Менема можно было определить как попытку создать в стране работоспособную капиталистическую систему западного образца, базировавшуюся на рыночной экономике неолиберального толка, и обеспечить Аргентине значительно более широкое и активное участие в мирохозяйственных отношениях. С этой целью правительство разработало и начало проводить в жизнь программу мер, призванных обеспечить решение следующих кардинальных задач.

В экономической области. Стабилизация макроэкономического положения (прежде всего, снижение инфляции), преодоление кризиса и повышение общей эффективности функционирования национального хозяйственного механизма. При этом акцент был сделан на коренное изменение роли государства и места государственного сектора в экономике, что предполагало приватизацию целого ряда крупнейших предприятий, сокращение государственных расходов, ликвидацию бюджетного дефицита, постепенное снятие ограничений на импорт и поощрение экспорта, оздоровление общего валютно-финансового состояния. Приоритетное значение отводилось развитию агропромышленного комплекса, с которым правительство К. Менема в первую очередь связывало свои надежды на ускорение экономического роста.

В политической области. Был взят курс на усиление института президентской власти, уменьшение ее зависимости от других компонентов существующей демократической системы (Национального конгресса, Верховного суда, политических партий и т. д.), ослабление влияния организованного рабочего движения, ограничение самостоятельности профсоюзов и сужение их возможностей воздействовать на политику правительства, свертывание деятельности других общественных организаций и движений, адаптацию армии к новым контурам буржуазнодемократической системы.

В сфере пропаганды. Обеспечение благоприятного пропагандистского освещения политики руководства страны и происходивших перемен; создание положительного имиджа перонистской партии, лично К. Менема и Аргентины в целом в зарубежных средствах массовой информации.

Правовую базу нового экономического курса заложили принятые уже в 1989 г. Закон о чрезвычайном экономическом положении и Закон о реформе государства. Эти законодательные акты определили магистральные направления хозяйственного развития Аргентины в 1990-е годы: приватизацию государственных компаний, распродажу значительной части общественного имущества, "замораживание" роста числа государственных служащих, полное уравнивание в правах национального и иностранного капитала, отмену субсидий, открытие экономики международной конкуренции. В начале 1990 г. правительство одобрило так называемый "План Бонекс ". С целью сократить объем денежной массы (и снизить инфляцию) был произведен обмен большой части банковских срочных вкладов на 10-летние казначейские ценные бумаги, номинированные в долларах. Эта болезненная для многих вкладчиков мера действительно помогла сдержать рост денежных агрегатов Ml и М3 и замедлить инфляционные процессы.

Принципиальное значение имела политика новых хозяев Розового дома в отношении производителей и экспортеров аграрной продукции. Эта часть предпринимательского класса Аргентины оказалась в максимальном выигрыше в результате резкого обесценения национальной денежной единицы. В самом деле, продавая свои товары на мировом рынке за доллары, агроэкспортеры затем обменивали валюту на аустрали по крайне выгодному курсу. 2 августа 1989 г., выступая на ежегодной сельскохозяйственной выставке, К. Менем сделал еще один шаг навстречу интересам земельной олигархии: объявил о снижении налогов на экспорт аграрной продукции. В частности, налог на вывоз кукурузы сокращался с 30 до 18 %, сои – с 40 до 21 % и т. д. "Даже коровы аплодировали К. Менему", – писали аргентинские газеты, передавая царившую на выставке праздничную атмосферу, резко контрастировавшую с конфронтационной обстановкой времен правления радикалов165.

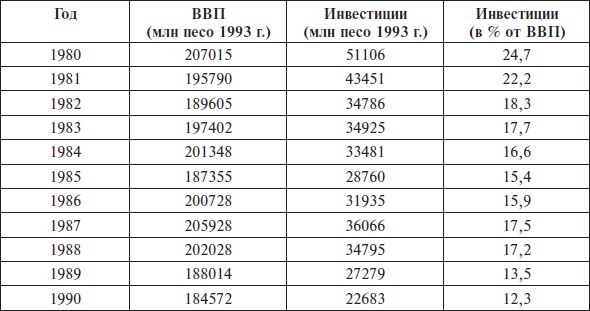

За первый год своего пребывания у власти правительство К. Менема ценой огромных усилий и в первую очередь благодаря беспрецедентному повышению цен и тарифов смогло "сбить" инфляцию (с 95,5 % в марте до 16 % в сентябре 1990 г.) и несколько стабилизировать финансовое и в целом хозяйственное положение. Это обстоятельство было использовано в пропагандистских целях как внутри страны, так и за рубежом. Однако обстановка оставалась сложной и противоречивой. Во-первых, экономика не выходила из состояния депрессии: за первые шесть месяцев 1990 г. (по сравнению с тем же периодом 1989 г.) промышленное производство сократилось на 10,8 %, в том числе производство средств производства – на 11,4 %. До критически низкого уровня упали валовые внутренние инвестиции, отражавшие снижение деловой активности (см. табл. 3.6). Во-вторых, высокой оказалась социальная цена стабилизации. Реальная заработная плата квалифицированного рабочего в промышленности к концу 1990 г. покрывала лишь 62,6 % стоимости "семейной продовольственной корзины", а транспортного рабочего – 39,4 %. По официальным статистическим данным, из 11 млн экономически активного населения 7,5 % были безработными, что являлось самым высоким уровнем за многие годы166. В-третьих, с трудом и крайне медленно протекала заявленная экономическая реформа (в частности, ее ключевой элемент – приватизация крупнейших государственных предприятий), встречавшая сильное сопротивление профсоюзов и многих политических противников К. Менема, в том числе в самой перонистской партии.

Таблица 3.6 ВВП и валовые внутренние инвестиции

Источник . La Inversion privada en la Argentina (1950–2000). Buenos Aires, 2007. P. 179.

Все это, вместе взятое, позволяло оппозиции наращивать критику в адрес правительства, предсказывать "неизбежный крах" хозяйственной политики перонистов. В средствах массовой информации не раз назывались различные даты ожидаемого "экономического апокалипсиса ", чего, однако, не происходило.

Стремясь облегчить свое положение, новые аргентинские власти лихорадочно искали дополнительные источники внешнего финансирования, пытались создать благоприятные условия для деятельности иностранного капитала, приступили к интенсивным переговорам с кредиторами с целью урегулирования проблемы внешней задолженности. При этом чрезвычайная сложность ситуации вынуждала Розовый дом идти на все более серьезные уступки МВФ, который фактически напрямую участвовал в формировании новой экономической политики Аргентины.

Правительство К. Менема вступало в решающий период своей деятельности, когда от него ожидали конкретных результатов в деле улучшения социально-экономического положения страны.

II Неолиберальный ответ на исторический вызов. Третья волна модернизации

В 1990-е годы Аргентина была латиноамериканской экономической звездой…

журнал "The Economist"

В 1990-е гг. в Аргентинской Республике была предпринята очередная попытка трансформировать и модернизировать экономические структуры и институты страны, лучше приспособить их к требованиям времени, органично "вписать" в интерьер процессов глобализации, на исходе второго тысячелетия охвативших, по существу, все цивилизованное человечество и мощно диктовавших новые правила игры в системе мирохозяйственных связей.

Аргентинское общество неоднократно в своей 200-летней истории меняло вектор развития, и каждый раз экономическая философия перемен имела свою ярко выраженную специфику и идеологическую окраску. В последнее десятилетие XX в. структурные реформы прошли под знаком неолиберализма . В течение ряда лет страна служила наглядным примером "успешного" переноса базовых принципов и конкретных механизмов рыночного фундаментализма и монетаризма из мировых капиталистических центров на латиноамериканскую почву, а "главный аргентинский неолиберал", министр экономики Доминго Кавалло, стал, как писала в те годы американская пресса, подлинным "любимцем Уолл-стрита"167. Не случайно аргентинские реформы кроились по лекалам "Вашингтонского консенсуса".

Монетаристский эксперимент, принесший многим аргентинцам суровые испытания, закончился глубоким экономическим провалом и острейшим социально-политическим кризисом 2001–2002 гг. Вместе с тем к долгосрочным результатам рыночных преобразований не следует подходить с позиций, скажем так, "унтер-офицерского марксизма" и полностью отрицать (как это часто делают многие исследователи и политики) их значение для судеб хозяйственного развития Аргентины. Нужна более спокойная, взвешенная и всесторонняя научная оценка, основанная на непредвзятом и комплексном изучении вопроса. Несколько опережая события, заметим, что в известном смысле это был исторически обусловленный и во многом необходимый этап развития страны, и некоторые его заделы создали предпосылки быстрого роста аргентинской экономики уже в первом десятилетии нового, XXI в.

Глава 1 "Дорожная карта" и практика рыночных реформ

Как показывает опыт Аргентины, экономическое процветание и политическая стабильность начинаются со стабильных денег.

Рудигер Дорнбуш, американский экономист

"Конвертируемость" надела на аргентинскую экономику смирительную рубашку.

Пол Кругман, нобелевский лауреат

План "конвертибилвдад" и новая роль Центробанка

В феврале 1991 г. Д. Кавалло покинул пост министра иностранных дел и осуществил свою давнюю мечту – возглавил министерство экономики. Это стало поворотным пунктом в ходе реформ и в целом в аргентинской истории конца XX в. Начинался этап неолиберальных преобразований по всему фронту, круто изменивших многие государственные и общественные институты Аргентины и весь экономический и социально-политический облик страны.