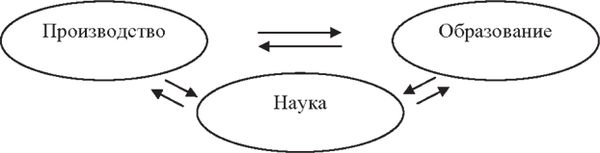

Рис. 2.1. Ориентированный граф "Взаимообусловленность образования, науки и производства"

Во взаимосвязи эти процессы детерминируют развитие друг друга. Человеческий капитал от образования и материальный – от производства обеспечивают приращение в науке интеллектуального капитала.

Нам представляется необходимым рассматривать на данном этапе рассуждений не образование в целом, а профессиональное образование в частности, поскольку оно в значительной степени обусловлено требованиями производства и науки. Необходимость соответствия содержания и структуры профессионального образования потребностям рынка труда отмечена в Федеральной целевой программе развития образования на период 2011–2015 гг. В обществе одним из критериев эффективности профессионального образования является профессиональная подготовленность выпускников. От уровня удовлетворенности производства в квалифицированных кадрах зависит оценка качества подготовки таких специалистов. Сложившийся стереотип, однако, не исключил идею гуманизации образования, принятую институтами образования в качестве доктрины. На законодательном уровне как принцип государственной политики в области образования определен "гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье".

В таком ключе "интеграцию науки, профессионального образования и производства в самом общем виде необходимо рассматривать как взаимодействие этих процессов, направленное на получение нового научного знания, свободное и всестороннее развитие личности, а также реализацию спроса в квалифицированных кадрах на рынке труда".

Рассмотрим подробно современные концепции интеграции на предмет наибольшего соответствия их направленности на ее триединый результат.

На практике потребность работодателей в кадрах абсолютизируется в понимании цели профессионального образования, пропагандируются концепции взаимодействия профессионального образования и рынка труда, социального партнерства, концепция высшего профессионального образования рабочих. Объяснить это можно продолжительной тенденцией уменьшения роли государства, выраженной в его стремлении в максимально допустимой степени реализовать ультралиберальную модель финансирования образования. Рынок труда, как основной потребитель, формируя заказ образованию, устанавливает критерии качества подготовки исходя из необходимости решения конкретных задач на производстве, не основываясь на понимании важности развития личности, общества в целом.

Есть примеры исследований экономистами весьма формализованного подхода к анализу взаимодействия профессионального образования и рынка труда, анализу экономической стоимости образования как формы инвестиции. Учеными рассматриваются такие методы расчета экономического эффекта от инвестиций в образование, как: алгебраический метод, метод функции прибыльности, метод расчета экономического вклада образования в зависимости от агрегатной формы функции, метод расчета возможного экономического эффекта индивидуальных инвестиций в образование с точки зрения корпоративного эффекта. Такие подходы к определению эффективности образования укореняют представления о профессиональных компетенциях как о безальтернативной ценности для общества.

Современные подходы к оценке инвестиций в образование, на наш взгляд, являясь рыночными по своей сути, должны быть пересмотрены подобно тому, как это сделано в экономике природопользования в отношении оценки природы. По аналогии можно предложить рассматривать общую экономическую ценность результата образования для рынка труда как сумму стоимости использования (эта стоимость может быть рассчитана одним из вышеперечисленных методов) и стоимости неиспользования, отражающей социальные аспекты значимости результатов образования для общества, не связанные, однако, ни прямо, ни косвенно с выгодами для производства. В этом случае метод расчета эффекта от инвестиций в образование будет соответствовать представлениям о направленности интеграции науки, профессионального образования и производства на новое знание, развитие личности, удовлетворение спроса рынка труда в кадрах.

Среди современных концепций интеграции образования и производства концепция открытости в образовании в большей степени сориентирована на развитие личности. Однако в логике реализации данной концепции производство может остаться не удовлетворенным.

Таким образом, каждая из концепций в отдельности (концепция взаимодействия профессионального образования и рынка труда, социального партнерства, концепция высшего профессионального образования рабочих, открытости в образовании) не отвечает общему представлению об интеграции как условии взаимообусловленного развития ее компонент. Поэтому мы склонны рассматривать их в качестве концептуальных положений, которые необходимо реализовывать во взаимосвязи. Необходимо, чтобы концепции, ориентированные на производство, были увязаны с концепцией, направленной на развитие и общества (в целом), и личности (в частности). Примером такой взаимосвязи может послужить объединение концепций социального партнерства и открытости в образовании. Поскольку каждая из этих концепций предполагает определенную стратегию ее реализации, очевидно, что в качестве положений новой концепции они в значительной степени предопределят принципы интеграции образования и производства, условия, модели, механизмы, требования, процедуры и др.

Таким образом, результаты исследований вышеперечисленных авторов и многих других работ в значительной степени способствовали решению проблемы интеграции науки, профессионального образования и производства, но не исчерпали ее. Об этом свидетельствует, например, дефицит инженерно-технических работников на производстве. Необходимость повышения эффективности интеграции образования, науки и производства актуализировала поиск новых решений.

Решение данной проблемы, на наш взгляд, должно согласовываться с двумя концепциями: экономики знаний и устойчивого развития. Согласно классификации стран по типу общества и уровню общественно-экономического развития, экономика знаний – это высший тип развития постиндустриального общества (инновационной экономики). Устойчивое развитие является последней стадией эколого-экономического развития любой страны. Концепции по своей сути не новы. Так, например, концепция устойчивого развития была разработана еще в 1970-х гг. Однако типом эколого-экономического развития нашей страны долгое время считается техногенный (природоразрушающий) тип.

Переход от техногенного развития к устойчивому предполагает:

– изменения в образовании, которое должно формировать в общественном сознании интенсивный тип мышления;

– изменения в производстве, суть которых заключается в инвестировании в технологическую цепочку производства в максимальной близости от обработки и реализации товара потребителю;

– изменения в науке, а именно "укрепление научной базы в целях устойчивого развития, улучшение научного понимания происходящих процессов, совершенствование долгосрочных научных оценок, создание научного потенциала и оценок".

Указанные изменения должны обеспечить экономическое развитие, социальный прогресс и ответственность за окружающую среду.

Экономика знаний перспективный, но также не достигнутый в России тип развития экономики, основанный на развитии науки, образования и производства.

Отметим, что обе концепции, в сущности, определяют развитие общества, понятия более емкого по сравнению, например, с экономикой. А наука, образование и производство выступают в данном случае в роли факторов, детерминирующих развитие друг друга с целью решения актуальных задач общества.

Общество и окружающая среда рассматриваются нами в качестве высших ценностей, определяющих и основную цель интеграции. Развитие общества и окружающей среды в таком ключе можно представить через развитие, основанное на результатах в науке, профессиональном образовании и производстве. Таким образом, мы пришли к выводу, что перечисленные процессы должны преследовать не цели друг друга, а свои собственные цели, направленные на развитие общества и окружающей среды.

Предлагается рассмотреть науку, профессиональное образование и производство как процессы, для каждого из которых существуют свои собственные цели, специфические траектории развития. Суждения по каждому процессу можно выстраивать в логике ответов на группы вопросов: 1) Кто является потребителем данного процесса? В чем заключается его сущность сегодня? 2) Чем он должен стать через 1 год, через 5 лет? 3) Какие цели необходимо поставить и достичь, чтобы прийти к желаемому состоянию в будущем? Ответ уже на первый вопрос приводит к интересным рассуждениям. Наука, профессиональное образование и производство – процессы, которые с точки зрения процессного подхода в управлении могут быть описаны как система, в которой один процесс является потребителем другого, а тот, в свою очередь, служит достижению целей третьего. В такой постановке вопроса об отношениях между ними появляется возможность использовать инструменты менеджмента качества в общем управлении интеграцией, а также, например, в части формулирования требований потребителя к выходным характеристикам качества результатов поставщика.

Мы допускаем также целесообразность рассмотрения системы менеджмента качества не только как объединяющей науку, образование и производство в одно целое, но и как сквозной линии, пронизывающей организационно-правовые формы, реализующие тот или иной процесс. Данное суждение основано на представлении о том, что система качества на предприятии может быть интегрирована с системой качества учреждений профессионального образовании и научных организаций с целью удовлетворить своих потребителей и заинтересованных сторон.

Между профессиональным образованием и производством сквозной линией следует считать также систему сертификации квалификации, в разработке которой принимают участие правительство, российский союз промышленников и предпринимателей и др. Такая система может служить основой для определения степени удовлетворенности требований науки и производства – потребителей профессионального образования. Сертификация квалификаций в предложенном контексте будет общепризнанным мерилом качества подготовки (повышения квалификации, переподготовки) научного сотрудника или работника предприятия.

Принцип добровольности самой сертификации воспринимается в народе как принцип необязательности. В российском обществе это подразумевает или игнорирование такой сертификации, или формализм в действиях, связанных с ней. Поэтому все сказанное выше требует отражения в законодательстве, которое предопределит и обязательность сертификации квалификаций.

В действительности обязательная оценка квалификаций – не редкость (например, школьные учителя сдают ЕГЭ, подтверждая свою компетентность в той или иной предметной области). Однако, продолжая пример с учителями школ, отметим, что в отсутствии системы сертификации квалификаций такая оценка рискует вскоре быть раскритикованной. Так, опубликованный еще в 2007 г. профессиональный стандарт педагогической деятельности вскоре потребует существенных правок, связанных с реализацией образовательных стандартов нового поколения, а он и в первой редакции до сегодняшнего дня не получил должного отражения даже в процедуре аттестации педагогических работников.

Обращаем внимание не на рассогласованность мероприятий с опорными документами в приведенном выше примере, а на сам факт – попытку независимой оценки квалификации работников образования. Обществом осознана необходимость независимой оценки. Мы предлагаем рассматривать формирующееся подобным образом общественное мнение в качестве одной из предпосылок для повсеместного и обязательного внедрения сертификации квалификации. Снимется в данном случае вопрос легитимности такого сертификата – признания документа работодателями в самых разных федеральных округах, а малоизвестная общественности формулировка "образование через всю жизнь" станет по-настоящему девизом рабочих кадров.

Безусловно, положительное решение реализации наших предложений будет означать необходимость значительной проработки нормативно-правовых, организационно-методических и других аспектов. Сегодня это представляется маловероятным. Однако считаем целесообразным предусмотреть в формирующейся системе оценки и сертификации квалификаций возможность развиться в систему, обуславливающую взаимодействие и взаиморегуляцию описанных нами процессов.

Таким образом, рассматривая науку, образование и производство как процессы, интеграция которых может стать одним из условий их развития, мы актуализировали проблему оценки и сертификации квалификаций. Последние, согласно нашим рассуждениям, могут служить инструментами такой интеграции, обеспечивая мониторинг ее эффективности и гибкое реагирование на изменяющиеся условия внешней среды.

Рассматривая экономику знаний и устойчивое развитие как ведущие концепции общественного развития, мы пришли к следующим выводам:

– необходимость интеграции науки, профессионального образования и производства, направленной на экономику знаний и устойчивое развитие, обуславливает актуальность разработки новой концепции;

– новая концепция интеграции науки, профессионального образования и производства должна сконцентрировать в себе преимущества современных концепций, формируя качественно иную основу для научной теории, рассматривающей решение проблемы интеграции;

– теория интеграции науки, профессионального образования и производства должна выстраиваться исходя из понимания необходимости ориентации профессионального образования на широкую общественную практику (все ее сферы, включая экономику).

2.2. Реконструкция инженерно-технического образования в России (в период 1992–2013 гг.)

Разнообразие концепций интеграции образования, науки и производства обуславливает необходимость рассматривать ее как многозначное явление. Такая многозначность не способствовала выделению общих знаменателей для интерпретаций интеграции образования, науки и производства. Так, например, не рассмотрен системно вопрос ее кадрового обеспечения, который должен решаться вне зависимости от принятой в основу интеграции концепции.

Отметим, что дисбаланс между спросом на рынке труда и предложением на рынке образовательных услуг является одной из проблем, характеризующих современное состояние науки, образования и производства. Как объяснить такую рассогласованность? Можно ли говорить о каком-либо продолжительном отсутствии интеграции образования, науки и производства и рассматривать это как причину ситуации, сложившейся не за один год? Что делается в России для того, чтобы образование отвечало потребностям производства? Попытаемся ответить на эти вопросы вместе с читателями. В основу обзора положена реконструкция инженерно-технического образования в России (в период с 1992 г.). Именно его развитие во многом должно предопределить социально-экономическое развитие всей страны.

Политический кризис в 1990-х гг. спровоцировал снижение темпа роста экономики, что, в свою очередь, отразилось на многих ее отраслях. Развитие внешнеэкономических связей, массовая приватизация государственных предприятий, перепрофилирование целого ряда производств, ограничение государственного дотирования убыточных отраслей народного хозяйства и отдельных предприятий обусловили значительные изменения на рынке труда.

Государство уже не могло гарантировать населению занятость на приватизированных предприятиях. Поэтому для переходной экономики одним из приоритетов развития образования была подготовка профессионально мобильных специалистов, способных и готовых к смене места работы, вида профессиональной деятельности. К профессиональной мобильности относят и готовность к изменениям как во внешней, так и во внутренней среде фирмы. Такой сотрудник компании способен адаптироваться и к быстро меняющемуся миру знаний, смене технологий, и, например, к новым стандартам работы в организации.

Это отразилось в программах общего и профессионального образования. Так, например, в общеобразовательной школе вместо учебного предмета "Труд" в Федеральный базисный учебный план (1993 г.) была введена "Технология". Основу нового предмета составила проектная деятельность, суть которой заключается в определении учащимися будущего изделия, технологии его изготовления, стоимости и способах реализации. Действительно, умения планировать свою работу, оценивать ее результативность более универсальные и полезные на любом трудовом поприще. А вот сами трудовые приемы и операции представили в содержании технологической подготовки значительно меньший удельный вес.

В государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования предусматривалась возможность высшим учебным заведениям разрабатывать учебно-программную документацию в соответствии с требованиями экономики региона. С этих позиций на местах перерабатывались основные образовательные программы (ООП), примерные учебные планы, дисциплины предметной подготовки, дисциплины специализации.