В заключение нашей дискуссии мы делаем общий вывод о том, что размер организационной единицы возрастает вследствие (1) стандартизации всех трех типов, (2) сходства выполняемых данным подразделением задач, (3) потребности сотрудников в самостоятельности и самореализации и (4) необходимости уменьшения искажений поступающей вверх по иерархии информации; размер организационной единицы уменьшается вследствие (1) необходимости в строгом прямом контроле, (2) потребности во взаимном согласовании выполнения сложных зависимых задач, (3) наличия у менеджера подразделения других, помимо инспекторских, обязанностей и (4) потребности членов подразделения в обращениях к менеджеру за консультацией или советом, возможно, в силу потребности в защите, стабильности.

Размер организационных единиц разных частей организации

Как изменяется размер организационных единиц в зависимости от того, в каких частях организации они находятся? Правила в данном случае выводить опасно, поскольку, как мы видели, размер подразделения определяется комплексом факторов. Тем не менее некоторые общие комментарии представляются нам уместными.

Предположительно самые крупные организационные единицы будут существовать в операционном ядре, так как именно в этой части организации в целях координации чаще всего используется стандартизация (прежде всего, стандартизация труда).

Работа менеджера, как правило, сложна, поэтому можно предполагать, что размер организационных единиц в административной структуре зависит преимущественно от возникающих на данном уровне иерархии зависимостей.

Как мы видели в этой главе, выбор в пользу рыночного группирования часто объясняется тем, что оно сдерживает зависимости рабочего процесса в рамках каждой организационной единицы (и тем, что зависимости процесса вторичны). В то же время функциональное группирование часто не справляется с этими зависимостями, требуя тем самым, чтобы либо менеджер более высокого уровня координировал рабочий поток нескольких разных организационных единиц, либо чтобы члены каждой данной единицы делали это сами посредством взаимного согласования. В любом случае результат будет одинаковым: в единицу более высокого порядка можно группировать всего несколько функциональных единиц и намного больше единиц рыночно ориентированных. Большое число автономных подразделений могут подчиняться одному президенту компании, аналогично тому, как один инспектор курирует множество школ. С другой стороны, президент интегрированной производственной фирмы или менеджер телевизионного канала может контролировать всего несколько взаимосвязанных функциональных отделов. (Уместно напомнить, что и магазины Sears, и отделения Bank of America – рыночно ориентированные организационные единицы.) И поскольку в различных организациях на разных уровнях административной иерархии используются различные принципы группирования, не стоит ожидать, что срединная линия крупной организации будет равномерно высокой или широкой. Скорее, она будет волнообразной – широкой там, где группирование базируется на рынках, высокой там, где оно базируется на функциях.

Ранее мы отмечали, что с повышением уровня иерархии управленческие решения становятся все более сложными, все меньше поддаются регламентации. Следовательно, сохраняя зависимость постоянной, можно ожидать увеличения потребности во взаимном согласовании на верхних уровнях и соответственного уменьшения размера организационной единицы. Поэтому вся управленческая иерархия должна выглядеть как конус – хотя волнообразный – с крутыми у вершины сторонами. Сохраняя постоянными все остальные факторы, можно предполагать, что у главного руководителя будет наименьшая в организации норма управляемости. Но принципы группирования не остаются неизменными. Как говорилось выше, рыночный принцип часто используется на верхушке срединной линии. В этом случае сотрудники, подчиняющиеся главному руководителю, сами контролируют функциональные единицы, а его норма управляемости, вероятно, будет превосходить их объем ответственности.

Еще один сужающий объем ответственности менеджеров срединной линии фактор – их отношения с персоналом. Координация линейных и штабных действий обычно требует взаимного согласования, то есть гибкой коммуникации за рамками цепи полномочий. Это, конечно, отнимает у линейного менеджера много времени, за счет времени, выделяемого на прямой контроль. Поэтому можно предполагать, что там, где число зависимостей линейных/ аппаратных функций велико, объем ответственности в срединной линии должен быть меньшим. В организациях со множеством технократических и вспомогательных единиц в срединной линии обычно формируются малые организационные единицы.

Все это приводит нас к интересному заключению о крайне бюрократических организациях, сильно зависимых от технократических групп персонала в плане формализации операционной деятельности: несмотря на то, что нормы управляемости контролеров первого уровня должны быть, ввиду повсеместной стандартизации операционного ядра, относительно большими, объем ответственности менеджеров верхних этажей должен быть уменьшен (в силу потребности во взаимном согласовании с аппаратными сотрудниками). Именно этот вывод и следует из полученных Дж. Вудворд результатов. Фирмы массового производства, в которых она обнаружила бюрократические структуры, соответствуют этой схеме. В противоположность им фирмы в обрабатывающих отраслях, с органическими структурами и более многочисленными аппаратными организационными единицами демонстрируют очень маленький объем ответственности как для контролеров первого уровня, так и для менеджеров центра срединной линии.

Наконец, что можно сказать о размере самих аппаратных организационных единиц? Сколь много работников может контролировать менеджер? В тех вспомогательных единицах, где выполняются не требующие высокой квалификации рабочие задания, – в столовой и на почте, например, – структура тяготеет к бюрократической, а единицы, следовательно, будут большими. А что же другие подразделения техноструктуры и вспомогательного персонала? Факторы, которые мы обсудили выше, говорят в пользу малого размера большинства профессиональных аппаратных единиц. Работа в этих единицах отличается сложностью и, будучи по характеру проектной, обычно создает зависимости между профессионалами. Другими словами, эти штабные сотрудники являются профессионалами второго типа, то есть теми, кто должен функционировать в малых взаимосвязанных единицах, а не в качестве отдельных автономных специалистов, прикрепленных к крупным единицам. Кроме того, менеджерам технократических единиц приходится тратить немало времени, пытаясь "продать" срединной линии предложения своих подразделений. Точно так же и специалисты вспомогательных служб работают не в вакууме, а обслуживают остальную организацию, поэтому их менеджеры должны уделять много времени контактам с другими организационными единицами. В обоих случаях это ведет к сокращению числа сотрудников, которых контролируют аппаратные менеджеры, а также уменьшению среднего размера соответствующих подразделений.

Итак, в целом можно ожидать, что операционное ядро организации примет широкую форму, срединная линия будет напоминать конус с крутыми сторонами, а техноструктура и профессиональные вспомогательные единицы будут высокими по форме. То есть мы получим наш изображенный на рис. 1.2 логотип.

Глава 4

"Живая плоть" сверхструктуры

Определения должностных позиций и построения сверхструктуры еще недостаточно для того, чтобы считать организационный дизайн завершенным. Некогда авторы работ по организационному проектированию на этом и останавливались. Но современные исследования доказали необходимость "наращивания мышц" на скелете сверхструктуры посредством установления латеральных связей в противовес строго вертикальным. В современной литературе по организационному дизайну широко рассматривались две основные группы этих связей – стандартизирующие выпуск системы планирования и контроля и инструменты взаимодействий, которые "смазывают колеса" взаимных согласований. Эти аспекты мы и обсудим в данной главе.

Системы контроля и планирования

Цель плана – точная спецификация выпуска, стандарта, который желательно получить в будущем. А цель контроля – оценка соответствия полученного результата установленному стандарту. Планирование и контроль напоминают пресловутых лошадь и телегу: не может быть контроля без предварительного планирования, а планы в отсутствии последующего контроля просто утрачивают смысл. Таким образом планы и контроль регулируют выпуск и, косвенным образом, поведение.

В планах могут точно устанавливаться (стандартизироваться) количество, качество, стоимость и графики выпуска, а также конкретные характеристики продукции (например, размер и цвет). Бюджеты – это планы, конкретизирующие стоимость выпуска на данный период времени; графики – планы, которые устанавливают временные рамки получения выпуска; задачи – планы, которые детализируют количественные характеристики выпуска на данный период времени; операционные планы устанавливают разнообразие стандартов, как правило, количество и стоимость выпуска. Обычно системы планирования, а также обеспечивающие необходимую для осуществления контроля обратную связь системы отчетности разрабатываются в техноструктуре силами "специалистов по планированию", "бюджетных аналитиков", "диспетчеров", "аналитиков УИС", "специалистов по планированию производственных графиков", "аналитиков контроля качества".

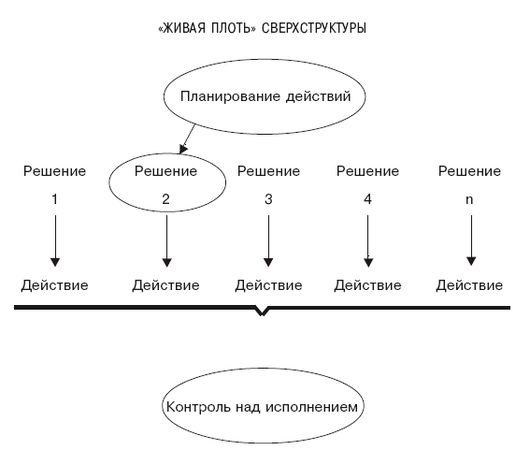

Мы можем выделить два принципиально разных вида систем планирования и контроля. К первому относится регулирование общих результатов, ко второму – регулирование конкретных действий. Поскольку первый затрагивает в основном мониторинг итоговых показателей после их получения, мы будем называть его контролем над исполнением; второй, касающийся конкретных действий, которые будут иметь место, – планированием действий. Другими словами, как видно из рис. 4.1, организация может регулировать результаты процесса производства двумя способами. Либо она использует контроль над исполнением, чтобы измерять результаты целого ряда действий, а затем, на основе этой информации, осуществлять изменения: "Уровень прибыли должен возрасти с 7 до 10%" или "Количество просверленных отверстий должно возрасти с 50 до 60 в день".

Рис. 4.1. Взаимосвязи между планированием решений и действий и контролем над исполнением

С другой стороны, организация может использовать планирование действий, чтобы заранее определить, какие конкретные решения или шаги потребуются: "Приспособления синего цвета будут поставляться потребителям А, Б и В" или "Диаметр отверстия должен равняться 1,108 см". Позднее вы увидите, что если контроль над исполнением – средство исключительно стандартизации выпуска, то планирование действий – поскольку оно определяет конкретные шаги – в некотором смысле напоминает такой параметр дизайна, как формализация поведения.

Контроль над исполнением

Цель контроля над исполнением – регулирование общих показателей деятельности данной организационной единицы. Для каждой организационной единицы устанавливаются цели, бюджеты, операционные планы и другие типы общих стандартов, исходя из которых и определяется ее производительность. Затем с помощью управленческой информационной системы (УИС) данные передаются вверх по иерархии. Здесь следует обратить внимание на два важных момента. Во-первых, система контроля над исполнением отображается в используемых организацией принципах группирования. Система планирования устанавливает стандарты выпуска для каждого подразделения, а система контроля оценивает их соблюдение. Во-вторых, контроль над исполнением затрагивает общий выпуск на данный период времени, а не конкретные решения или действия в некие моменты времени. Например, по плану необходимо изготовить 70 тыс. приспособлений в июне или сократить затраты на 3% в июле; но план не оговаривает перехода с синих приспособлений на зеленые или такого способа уменьшения издержек, как закупка более производительного оборудования. Таким образом, на принятие решений и выполнение действий контроль над исполнением влияет лишь косвенно, через определение общих целей, которые уполномоченный сотрудник должен держать в уме во время принятия конкретных решений.

Где же в организации используется контроль над исполнением? Вообще говоря, везде. Так как контроль над издержками всегда имеет важнейшее значение, а издержки – по крайней мере экономические – легко измерить, практически у каждой организационной единицы есть свой бюджет, то есть стандартизирующий ее расходы план деятельности. А если производственная деятельность подразделения легко измерима, то план производительности обычно конкретизирует и ее. Например: "Завод должен выпустить в этом месяце 400 тыс. синих приспособлений; отдел маркетинга должен продать 375 тыс. из них".

Но системы контроля над исполнением чаще используются там, где взаимозависимости между организационными единицами носят преимущественно коллективный характер (то есть там, где подразделения группируются по рыночному принципу). В данном случае важно, чтобы организационная единица функционировала надлежащим образом и вносила соответствующий вклад в результаты центральной организации, не растрачивая ее ресурсы. Иначе говоря, поскольку взаимозависимости между единицами относительно слабы, координация требует регулирования результатов, а не действий. А в рыночно ориентированной структуре это сделать легко, потому что каждая ее организационная единица отличается специфическим выпуском. Таким образом, общее поведение регулируется с помощью контроля над исполнением; с другой стороны, каждая из единиц самостоятельно осуществляет планирование действий.

Действительно, контроль над исполнением обычно очень важен для рыночно ориентированных подразделений, которые обладают большой свободой действий. В предыдущей главе мы отмечали, что под началом одного менеджера может находиться несколько таких подразделений. В отсутствие системы контроля над исполнением менеджер не в состоянии выявить серьезные проблемы или он обнаружит их, когда будет уже поздно. Например, уже упоминавшиеся магазины Sears или отделения Bank of America могут пребывать почти в полном забвении долгие годы, поскольку являются малыми, едва "заметными" частями организации. А с точки зрения самой рыночной единицы система контроля над исполнением способствует ослаблению прямого надзора за ее деятельностью и обеспечивает свободу, необходимую для поиска собственных решений и действий. Таким образом, корпорация-конгломерат организует все свои рыночные подразделения ("дивизионы") как отдельные центры прибыли или инвестиций, возлагая на них ответственность за финансовые результаты.

Система контроля над исполнением может преследовать две цели: измерение и мотивирование. С одной стороны, она используется просто для того, чтобы своевременно сигнализировать об ухудшении показателей деятельности организационной единицы. Получив такой сигнал, руководство высшего уровня имеет возможность предпринять корректирующие воздействия. С другой стороны, она применяется с тем, чтобы побудить подразделения к достижению более высоких результатов. Стандарты результативности – пряник, который высшее руководство показывает менеджеру подразделения в надежде вдохновить его на высокие достижения. Всякий раз, когда менеджеру удается откусить кусочек, пряник отодвигают чуть дальше, что заставляет управленца интенсифицировать свои усилия. Такие системы, как управление по целям (MBO), предполагают участие менеджеров подразделений в разработке стандартов, благодаря чему менеджеры "проникаются" целями организации и, согласно теории, их стремление к решению поставленных задач усиливается.

Но мотивационный аспект сопряжен с различными проблемами. Во-первых, приобретая право участвовать в определении стандартов деятельности, менеджер организационной единицы получает сильный стимул к значительному занижению нормативов (что облегчает ему решение задачи по их выполнению). Кроме того, он мотивирован к искажению направляемой по каналам УИС информации обратной связи, дабы представить дело так, будто его подразделение выполняет все установленные нормы (хотя на самом деле не дотягивает до некоторых из них). Вторая проблема – определение периода планирования. Как уже отмечалось, непосредственная связь между стандартами результативности и конкретными решениями отсутствует и можно только уповать на то что менеджер учитывает первые в процессе принятия решений. Когда мы имеем дело с долгосрочным планированием, данная связь еще более ослабевает, а в случае акцента на краткосрочные планы под угрозой оказывается главная цель системы – предоставление менеджеру свободы действий. Принятая в некоторых корпорациях практика ежемесячных "кратких" докладов вынуждает менеджера ориентироваться на текущие результаты. В какой степени он учитывает долгосрочные перспективы – остается только гадать. Третья проблема мотивации связана с тем, что в некоторых случаях стандарты оказываются невыполнимыми по не зависящим от менеджера причинам – допустим, из-за банкротства основного клиента. Должна ли в этом случае организация настаивать на точном выполнении "договора" и наказать менеджера или следует "приостановить" систему контроля над исполнением, даже если это серьезно ослабит ее мотивационный аспект?

Планирование действий

Как мы видели, контроль над исполнением является ключевым проектным параметром в рыночно ориентированных структурах. А что же функциональные структуры? Функциональная деятельность выполняется в них последовательно или в процессе взаимообмена. Это означает, что поставить конкретные организационные цели перед той или иной единицей чрезвычайно трудно. Поэтому системы контроля над исполнением не в состоянии справиться с взаимозависимостями функциональных единиц. Организации приходится использовать другие средства.