Посткейнсианство не отрицает существование рыночных сигналов и их воздействие на предпринимательскую деятельность, но указывает, что такой механизм действует лишь в краткосрочном периоде. Распределение в таком случае предполагается уже осуществившимся до и независимо от образования цены (иначе невозможно было бы сформулировать функцию спроса). Согласно же посткейнсианству, цены в долгосрочном периоде определяются условиями производства, социальными факторами и распределением чистого продукта (вновь созданной стоимости) между трудом и капиталом, а также между различными группировками капиталистов. В современной экономике лишь меньшая доля цен складывается в результате конкуренции, а в основном они устанавливаются ведущими корпорациями по формуле: издержки производства плюс надбавка, образующая прибыль. Современные фирмы заинтересованы в устойчивых ценах, а потому, когда меняется спрос, то, скорее всего, меняется не цена, а объем товарного предложения.

Пятое. Рыночная экономика, предоставленная сама себе, утверждает мэйнстрим, стремится к равновесию и, подобно движению планет по орбитам, развивается по заданной благоприятной траектории. Если внешние факторы не мешают экономическим агентам максимизировать функцию полезности, то ожидания от принятых ими рациональных решений оправдываются и экономика пребывает в равновесии. На этом основании всякое вмешательство в хозяйственную жизнь считается вредным.

Отбрасывая догму о рациональном экономическом человеке, посткейнсианство исходит из вероятности провала ожиданий в условиях фундаментальной неопределенности будущего. Это означает, что предоставленная своим внутренним силам рыночная экономика рано или поздно отклоняется от равновесия и вступает в кризис. Путем регулирования экономики государство способно если не исключить, то значительно ослабить негативные последствия кризисного спада.

Шестое. Неоклассическая трактовка денег, основанная на количественной теории, предполагает, что они нейтральны и их предложение определяется государством. В противоположность этому посткейнсианцы считают, что природа денег имеет эндогенный характер. Этот подход вытекает из понимания денег Дж. Кейнсом как института, страхующего благосостояние индивида перед лицом неопределенного будущего. Под последним имеется в виду "фундаментальная неопределенность", которая не может быть выражена количественно и от которой, следовательно, нельзя застраховаться. Столкнувшись с подобным непредсказуемым будущим, скажем, во времена экономического кризиса, индивид предпочитает накапливать, а не тратить наличность (предпочтение ликвидности). В то же время Дж. Кейнс полагал, что спрос на деньги определяется доходом и ставкой процента, которая уравнивает спрос с экзогенным предложением денег. Посткейнсианцы развили антилиберальный потенциал кейнсианского подхода, создав целостную альтернативную теорию денег (Davidson, 1978). Их природа трактуется как эндогенная, т. е. внутренне присущая экономике. Спрос на деньги рассматривается как порождаемый финансовыми потребностями фирм, вытекающими из их инвестиционной деятельности. Для финансирования капиталовложений выпускаются долговые обязательства и предоставляются банкам. Последние создают кредитные деньги, чтобы покрыть потребности бизнеса. Тот факт, что "в последнее время основным источником увеличения спроса на деньги был спрос на кредиты для финансирования производства" (Reynolds, 1987, p. 167), означает эндогенное предложение денег банковской системой в форме заимствований. С этой точки зрения "пытаться уменьшить инфляцию, ограничивая предложение денег, это все равно что пытаться притормозить автомобиль, сливая масло из его двигателя. В конечном счете, это может сработать, но какой ценой!" (там же).

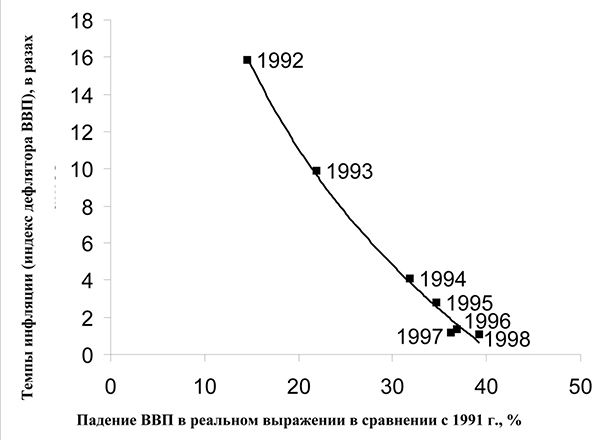

Это положение очень подходит к российским условиям, особенно 1990-х годов. После гиперинфляции начала десятилетия российские власти начали, наверное, самый последовательный эксперимент ограничительной денежной политики в истории последнего времени, как мне уже приходилось писать (Дзарасов, 1997). Предложение денег было резко ограничено за счет зарплаты и бюджетников и занятых в частном секторе, пенсий и социальных пособий и других жизненно важных видов государственных расходов. В то же время никто не ограничивал бурный рост "демонстративного потребления" "новых русских". Используя т. н. "неинфляционные источники покрытия бюджетного дефицита", российское правительство начало выпуск государственных краткосрочных обязательств (ГКО), размещая их по немыслимо высоким процентам. Поскольку не существовало никаких других инвестиционных возможностей с равным или хотя бы близким уровнем доходности, то большая часть финансовых ресурсов и огромная доля самой денежной массы достались государству. В результате коэффициент монетизации (отношение денежного агрегата М2 к величине годового ВВП) в России упал до абсурдных 4,1 % в 1993 г. (там же, p. 83). Открытая инфляция значительно сократилась. Однако до декларированной цели – увеличения производства – было дальше, чем до начала ограничительной денежной политики. Рассмотрим рис. 3.1.

Рис. 3.1. Инфляция и спад в российской экономике в 1990-е гг.

Источник: рассчитано на основе данных – Госкомстат, 1999, с. 245.

Рисунок 3.1. показывает, что падение уровня открытой инфляции (выраженной через дефлятор ВВП) сопровождается не экономическим ростом, как следовало бы ожидать согласно неоклассической теории, а колоссальным спадом! (Можно было бы сказать, что цифры показывают значительное замедление годовых темпов спада, но следует помнить, что экономическая активность не может прекратиться абсолютно.) Этот парадокс объясняется важными последствиями ограничительной денежной политики. Социальная цена монетаристского "слива масла из двигателя" была ужасающей – задолженность по заработной плате достигла периодов в несколько лет, и бедность подскочила. Доля наличности в оборотном капитале предприятий резко снизилась, что привело к повсеместному распространению бартера. В результате упал совокупный спрос, усиливая общий спад.

Уроки развития денежной системы России очевидны. Когда деньги становятся столь редкими, как в России 1990-х, их замещают денежные суррогаты. С точки зрения теории денег российский опыт представляет большую ценность. Суррогаты появились в бесчисленных формах. Они выпускались федеральным Центром, региональными властями, банками, предприятиями и даже индивидами. Обобщив их природу, можно сказать, что эти документы представляли собой денежные обязательства различного рода, главная роль которых состояла в том, чтобы обеспечить обмен товарами, не прибегая к использованию реальных наличных денег. Например, одно предприятие поставляет свою продукцию другому, но получает в оплату не деньги, а вексель. Когда, в свою очередь, продавцу требуется приобрести что-либо, он расплачивается не деньгами, а тем же векселем. Финансовый институт, выпустивший вексель, выстраивает всю цепочку бартерных связей, в конце которой какое-то более успешное предприятие, наконец, платил наличными. В условиях значительного недостатка наличности долговые обязательства стали не чем иным, как суррогатными деньгами, децентрализованно выпускаемыми самими рыночными агентами. Этот источник предложения денег находился вообще вне влияния государства. Тем не менее, это было именно предложение денег, что является еще одним подтверждением того, что деньги создаются рынком, а выпускающие их банки являются лишь исполнителями воли рынка.

Наблюдалось даже такое интересное, хотя и весьма экзотическое явление, как обменный курс наличных и суррогатов, – товары имели одну цену в обычных деньгах и большую цену в векселях. Например, в 1997 г. машиностроительный завод "Северовежск" платил 2 млн. руб. суррогатами (т. е. на бартерных условиях) за тонну чугуна. Наличными ее цена на тот момент составляла только 700 тыс. руб. (Латынина, 1997). Этот эксперимент был очень болезненным для экономики и горьким для населения. В самом деле, с суррогатов не соберешь налоги, ими не выплатишь заработную плату или социальные пособия. В конце концов в 1998 г., когда государственная задолженность (в вышеупомянутых ГКО) достигла апогея, т. н. "азиатский" кризис способствовал дефолту российского правительства, оказавшегося не способным платить по своим обязательствам, и искусственная финансовая "пирамида" рухнула. Только после того, как кризис положил конец ограничительной денежной политике, началось оживление экономики в России.

Этот крайне негативный монетаристский эксперимент вызвал отповедь даже со стороны самого Милтона Фридмана, который протестовал против отождествления политики российских властей с его учением (Фридман, 1999). Тем не менее, урок истории (если таковой вообще существует) в данном случае вполне очевиден – предложение денег носит эндогенный характер. Если бы это посткейнсианское положение было вовремя усвоено нашими властями, значительный ущерб нашей экономике мог быть предотвращен и бремя нашего народа могло бы быть во многом облегчено.

Седьмое. Особый интерес для нас представляет концепция децентрализованного (индикативного) планирования, предложенная американским ученым А. Эйхнером. Основываясь на теории стоимости Сраффы, он сформулировал стоимостное условие роста, под которым понимается группа цен, возмещающих стоимость как текущих издержек, так и издержек расширения. Таким образом, совокупность надбавок на издержки определяет распределение в экономике инвестиционных ресурсов и величину совокупного спроса. Вот почему необходим социальный контроль над крупным капиталом. Он осуществляется в форме индикативного планирования. Отраслевые плановые комиссии, объединяющие представителей государства, управленцев фирм и профсоюзов, образуют основу этого механизма. Их целью является согласование таких ключевых параметров экономического роста, как цены, заработная плата и инвестиции. Правительство сводит вместе и обеспечивает макроэкономическую сбалансированность планов и решений отдельных компаний. В качестве вознаграждения за подчинение "плановой дисциплине" корпорации получают различные существенные привилегии, такие, например, как благоприятный налоговый режим, льготные кредиты, помощь в подготовке персонала и т. д.

Современный российский опыт не оставляет места для механизма спонтанной конкуренции, что подрывает неолиберальную теорию рыночного равновесия. Обосновываемое посткейнсианством естественное сочетание рынка и плановых механизмов представляется наиболее эффективным. Огромным преимуществом этой модели является ее соответствие историческому опыту и теоретическому наследию нашей страны, например, идеи сочетания плана и рынка, централизма и самостоятельности предприятий и корпораций.

Восьмое. Исходя из теории факторов производства и конкуренции за рабочие места, ортодоксия (мэйнстрим) считает безработицу, во-первых, добровольной, ибо не работают лишь те, кто требует больше своего трудового вклада, а во-вторых, положительной чертой саморегулирующегося рынка, поскольку позволяет держать заработную плату на уровне предельного продукта труда.

Посткейнсианство решительно не согласно с такой трактовкой, позволяющей предпринимателям увековечить безработицу и поддерживать зарплату на уровне крайнего минимума. И то и другое, утверждает оно, ведет к усилению социального неравенства и несправедливости. Оно, наоборот, рассматривает умеренный рост заработной платы, во-первых, как условие смягчения социальной напряженности в обществе, а во-вторых, как условие роста совокупного спроса в качестве основного стимула экономики. Расход одного, как указывалось в первой главе, есть доход другого, и эта взаимозависимость запускает мультипликатор накачивания совокупного спроса и тем самым стимулы экономического роста.

Девятое. В соответствии с неоклассической концепцией факторов производства в России сложилась такая система налогообложения, при которой тяжесть бремени одинаково ложится как на высокодоходные, так и на низкодоходные фирмы и домохозяйства. Для всех установлена одна и та же 13 %-ная ставка подоходного налога и 20 %-ная ставка от прибыли, что нельзя признать социально справедливым.

Разработанная посткейнсианцами система налогообложения позволяет учитывать "степень монополизма" и другие факторы, благодаря которым может быть обеспечено, с одной стороны, социально более справедливое распределение налогового бремени, а с другой – более эффективное стимулирование экономического роста. Так, опираясь на подход М. Калецкого, Э. Ларами и Д. Мэйер (2006), разработали представляющую для нас большой интерес систему справедливого распределения бремени налогообложения. Они отмечают, что на микроэкономическом уровне уровень монополизма определяет распределение доходов между работниками (зарплата рабочих, оклады служащих) и доходов капиталистов (прибыль, рента, дивиденды). При таком подходе основное бремя налогообложения от малоимущих может быть перенесено к тому слою общества, которому даже при более высоких налогах гарантированы растущие доходы.

Десятое. Основным фактором, побуждающим предпринимателей к инвестициям, неоклассическая теория считает уровень процентной ставки. Чем она ниже, тем выше может быть ожидаемая доходность от инвестиций. Но реальность не подтверждает такую зависимость. Так, в первые годы реформ в России процентная ставка поднялась до небывалых высот, и этим объяснялось тогда отсутствие необходимых инвестиций. Но затем проценты за кредиты пошли на снижение, а инвестиций как не было, так и нет.

Посткейнсианство существенно дополнило график предельной эффективности капитала (инвестиций) Кейнса и ставит инвестиции в зависимость также от регулируемой цены в том виде, в каком она представлена формулой польского экономиста М. Калецкого и графиком американского экономиста А. Эйхнера. В ней размер надбавки над издержками увязывается с потребностями фирмы в инвестициях, а они – с экономическим ростом. Подобный принцип ценообразования гарантирует фирмам источник инвестиций и расширения производства. Это особенно важно для нас, так как реальный сектор задыхается от отсутствия инвестиций.

Наконец, посткейнсианство стоит на позициях признания разнообразия форм собственности, эффективность которой оно ставит в зависимость не от ее формы – частной или государственной, – а от достигаемых ею результатов. Оно смыкается с социал-демократической концепцией контролируемой собственности, используемой не только для личного, но и общественного благосостояния. Поэтому к осуществленному у нас массовому возврату к частной собственности, при отсутствии эффективных собственников, с этих позиций напрашивается чрезвычайно настороженное отношение. Ведь важно не то, как она называется, а то, как она служит не только частному, но и общему благу.

5. Посткейнсианская концепция экономической роли государства

Как адекватное отражение реалий ХХ века посткейнсианство не может проходить мимо возросшей роли государства. Мир стал свидетелем того, чего не было раньше. Государство стало выполнять значительные экономические и социальные функции не только в тоталитарных, но и в демократических странах. Неоклассические теоретики отрицают эту реальность, поскольку она несовместима с принципом саморегулирования экономики. Эффективность экономики, утверждают они, тем выше, чем меньше помех на пути такого саморегулирования, каким является вмешательство государства в экономику. Такое вмешательство они рассматривают также как угрозу правам и свободе человека (Фридман, 2006) и путь, ведущий к рабству (Хайек, 1992). По традиции XVIII и XIX вв. они настаивают на ограничении функций государства ролью полицейского, который следит за соблюдением законов и в случаях нарушения принуждает к их выполнению.

Однако историческая реальность не укладывается в прокрустово ложе ортодоксии. Если бы роль государства была высока только в социалистических странах, то это можно было бы рассматривать как проявление их тоталитарной сущности. Но ведь она постоянно возрастает также в капиталистических государствах, демократичность которых не ставится под сомнение. Выходит, что современная экономика, несмотря на различия политических форм, имеет общую тенденцию, требующую от государства выполнения значительных экономических и социальных функций, которые рынком выполнены быть не могут.

Неортодоксальные концепции рассматривают возрастание экономических функций государства в ХХ в. не как отклонение от основной магистрали развития, а как закономерное следствие происходящих в мире перемен. Каковы же эти причины? На наш взгляд, это неспособность традиционного капитализма к развитию в рамках laissez faire. В прошлом у государства не могло быть столь широких функций, какие возникли сейчас. С одной стороны, рынок совершенной конкуренции содержал в себе способы решения своих проблем, а с другой – у капитализма как системы не было реальной социальной альтернативы, а следовательно, висящей над ним угрозы его существованию.

В современных условиях ситуация стала другой. Во-первых, рынок больше не является свободным, в нем господствуют монополии, которые изменили прежний механизм рынка. Раньше над агентами рынка господствовали независимо от них действующие законы (правила), к которым они могли только приспосабливаться. Такой была цена, которую приходилось принимать такой, какой она складывалась в процессе конкуренции. Теперь крупные корпорации приобрели такую власть над рынком, что они сами диктуют ему свои условия. Таким, например, обычно является ценовой лидер. Во-вторых, значение социальных проблем, в особенности таких, как занятость и обеспеченность людей средствами жизни, возросло во сто крат. Несмотря на крах социализма, право на труд и обеспечение других социальных гарантий всем гражданам стали требованием времени также в других странах.

В такой ситуации судьбу капитализма, как указывал Кейнс еще в работе "Конец лессе фер", нельзя уже оставлять во власти свободной игры рыночных сил с всесильным господством жадных к наживе корпораций. Хотя одновременно с этим возрастала и роль профсоюзов, но все равно их эффективность в противодействии власти корпораций остается ограниченной. Поэтому функцию контроля над корпорациями в целях обеспечения занятости и решения других социальных проблем в развитых странах стало брать на себя государство. Никакой другой институт не мог выполнять эту функцию в нужном объеме и с должной эффективностью. В первой главе приводились дальновидные положения Кейнса о необходимости учреждения централизованного контроля государства в целях обеспечения полной занятости. Но то же самое может быть отнесено к ряду других функций государства.