Идея наделения селян документально закрепленным правом получить в рамках приватизации определенную площадь земель давала временную паузу между получением права и фактическим выделением участков. Любопытно, что такой вариант реформы активно поддержала КПРФ, поскольку, по мнению коммунистов, он соответствовал принципу всеобщей уравнительной справедливости. Кроме того, коммунисты полагали, что крестьяне сдадут свои доли в те же колхозы, и колхозный строй сохранится. Время показало, что товарищи коммунисты не смогли просчитать последствий такой приватизации земли.

При массовом единовременном выделении земельных участков в счет земельных долей возникают две проблемы. Первая – время и деньги, которые нужно потратить каждому отдельному владельцу доли для согласования места расположения, межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка. Вторая проблема – споры между претендентами на лучшие земельные участки.

Вокруг возможностей последующего распоряжения землей разворачивалась реальная борьба. Например, были предложения о запрете продавать полученную по приватизации землю. В качестве компромисса предлагали разрешить продажу через несколько (например, 10) лет пользования. В результате политической борьбы идея десятилетнего моратория на продажу земли была отвергнута, и открылись новые возможности распоряжения земельной долей: внести в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия, продать, в том числе на сторону, если никто из своих дольщиков не покупает.

Региональные управления по сельскому хозяйству и директорский корпус (председатели колхозов, директора совхозов) препятствовали оформлению земельных долей. Они считали, что такой механизм реформ развалит сельское хозяйство. Некоторые председатели региональных аграрных комитетов держали бланки свидетельств на доли в сейфах, не выдавали хозяйствам. Когда с федерального уровня началось давление, они передали эти бланки руководителям хозяйств, а те положили их в сейфы и не выдавали людям. Однако впоследствии, когда в игру включились инвесторы с серьезными деньгами, региональные чиновники и директора увидели свою выгоду и стали явными сторонниками распродажи долей.

Против приватизации через земельные доли выступал влиятельнейший в аграрной сфере Г.В. Кулик, бывший до 1991 г. министром сельского хозяйства РСФСР, вице-премьером, а после этого депутатом Верховного совета и впоследствии – Государственной думы. Он считал, что сценарий с плановым, постепенным выделением участков под фермерские хозяйства был правильным, тогда как приватизация через земельные доли нарушала замысел реформ.

После 1992 г. активно продолжалась либерализация земельного рынка. Миф об эффективном собственнике земель, к которому в результате рыночных сделок должны перейти земли, сыграл свою негативную роль. Либерализация земельного рынка в российских реалиях выражалась во все более полном отказе государства от функций управления земельными ресурсами. И если на старте земельной реформы в качестве приоритетной еще стояла задача сохранить земли в сельскохозяйственном обороте и построить рациональное землепользование на новых правовых основаниях с новыми собственниками, то впоследствии решения принимались исходя их других приоритетов.

Некоторое время, как бы по инерции, продолжал существовать контроль использования земель, которым занимались региональные комитеты по земельной реформе (позже преобразованные в комитеты по земельным ресурсам) под кураторством Минсельхоза. Однако со временем все выродилось до эпизодической фиксации нескольких формальных показателей. Логическим продолжением процесса деградации земельного контроля стала передача этой функции Россельхознадзору (Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации при Минсельхозе России), для которого эта функция никогда не была профильной. Поскольку земля является объектом, имеющим достаточно большую протяженность, для эффективного контроля нужны реально работающие, пространственно мобильные структуры на местах, укомплектованные специалистами по земельным вопросам, чего у Россельхознадзора, естественно, нет.

Минсельхоз, с его достаточно консервативной охранительной позицией, не смог сыграть в реформе сколько-нибудь заметной роли. Все руководящие указания по ускорению приватизационных мероприятий исходили от Администрации Президента и Правительства, активную роль в земельной приватизации сыграл Комитет по имуществу, которым руководил А.Б. Чубайс.

К середине 1990-х годов сформировалось жесткое противостояние между реформаторами, находящимися в Правительстве, и аграриями. Реформаторы настаивали на дальнейшем движении к свободному земельному рынку. Аграрии, напротив, указывали, что реформы рушат сельское хозяйство. В этот же период резко уменьшилась государственная поддержка сельского хозяйства [Абалкин, 2009]. В ситуации нарастающего политического конфликта нужно было делать выбор дальнейшего пути земельной реформы.

И этот выбор был сделан. С момента фактического отказа государства в 1996 г. как от финансирования, так и от организационного обеспечения и землеустроительного сопровождения земельной реформы, началась ее радикализация и примитивизация. Реформаторы негласно отказались от проекта массового формирования класса самостоятельных фермеров со своей землей (что было основной идеологемой начального этапа земельной реформы) и выдали карт-бланш проекту "лендлордов".

Второй этап земельной реформы: радикализация идеи и примитивизация ее реализации (1996–1999 гг.)

Второй этап земельной реформы начался в 1996 г., когда Госкомзем (переименованный в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству), понимая, что бросать начатое на полпути нельзя, подготовил новую программу земельных реформ. Это была попытка перезапустить процесс в новых условиях. Но эта программа не была реализована, поскольку ситуация в стране изменилась. Напомним, что в 1996 г. прошли достаточно сложные для Б.Н. Ельцина президентские выборы, для обеспечения выигрыша в которых властная либеральная элита уступила крупному финансовому капиталу наиболее рентабельные государственные сырьевые активы (практика "залоговых аукционов"). Те политики и бизнесмены, которые считали себя причастными к победе Б.Н. Ельцина, начали лихорадочно конкурировать в дележе бюджетных ресурсов. Когда стало понятно, что денег не хватает, уже утвержденные программы подверглись пересмотру и секвестру со стороны Минэкономразвития, в том числе программа земельной реформы, – государственное финансирование выделения паевых земель было практически прекращено.

Основные проблемы, не решенные в ходе предыдущего этапа земельной реформы, сводились к тому, что земельные доли не выделены, не консолидированы, не оформлены. Неопределенность прав собственности на землю отрицательно влияла на состояние сельского хозяйства. Нельзя было получить заемных денег, массовыми явлениями стали земельные споры, захват земель, спекуляция, мошеннические схемы, деградация, зарастание земель. Доведение реформ до логического конца представлялось жизненно необходимым.

В это время Госкомзем как раз переживал смену руководства. В 1997 г. прежнего руководителя Комитета Н.В. Комова, выходца из ученой среды (академик Российской академии сельскохозяйственных наук) и последовательного защитника интересов аграриев, сместил И.А. Южанов, соратник А.Б. Чубайса, облеченный его особым доверием. Новый руководитель Комитета был профессиональным чиновником из Санкт-Петербурга, ориентированным в земельном вопросе на либеральную парадигму, предполагающую сохранение за государством только учетно-наблюдательных функций.

В мае-августе 1998 г. Госкомзем объединили с Роскартографией и ЖКХ, создав общее Министерство по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, руководителем которого назначили И.А. Южанова. В качестве новоиспеченного министра он дал интервью "Российской газете" (июнь 1998 г.), где четко определил: "Главная цель земельной реформы состоит в ликвидации монополизма государственной собственности на землю. Решающее условие – реализация экономического потенциала земли на основе регулируемого оборота земельных участков, а также ипотека".

Ввиду наличия бюджетных ограничений на министра легла ответственность выбора между двумя курсами реформ: либо продолжать и завершать земельную реформу, либо реформировать земельный кадастр. Эксперты-землеустроители защищали земельную реформу, убеждая, что ее завершение со временем принесет доходы. Но был выбран кадастр. Выбор этот был обусловлен тем, что министр нового суперминистерства плохо представлял себе суть и назначение землеустройства. В качестве руководителя петербургского земельного комитета он занимался лишь учетом и кадастром земель, считал это основой развития институтов земельной сферы.

В этом была своя логика. Для развития земельного рынка нужен был, конечно, технологичный кадастр, позволяющий оперативно фиксировать сделки и закреплять права. Старый кадастр, ведущийся в бумажной форме и перегруженный содержательной информацией о качестве и состоянии земель, уже не справлялся с возросшим объемом количества земельных участков и частоты сделок, что тормозило рыночную динамику. Это был один из тех подводных камней, который первоначально не был учтен реформаторами.

Вторая половина 1990-х годов ознаменовалась событием, катастрофически повлиявшим на сферу земельных отношений. В 1997 г. вышло решение Правительства о приватизации системы землеустроительных проектных институтов (Гипроземов). До этого землеустроительные институты числились в перечне объектов, не подлежащих приватизации, их работа финансировалась из госбюджета. В ходе приватизации Гипроземы должны были передать свои архивы в областные земельные комитеты. Гипроземы превратили в акционерные общества и продали. Покупали их в основном в расчете на получение зданий – реального актива, которым можно пользоваться или продать. Именно этот актив чего-то стоил на рынке. Все остальное просто не бралось в расчет. Архивы – ценнейшие землеустроительные документы (карты, проекты) новыми владельцами зачастую просто вывозились на свалку. По прошествии многих лет за остатками этих материалов ведется настоящая охота.

С 1998 г. землеустройство как сфера деятельности фактически исчезло. Весь дальнейший период являл собой непрерывную деградацию государственной земельной политики. Все содержательные вопросы – выработка и реализация приоритетов, проектирование земель, охрана плодородия, противоэрозионная защита, окультуривание, мелиорация – отошли на второй и третий план вместе с землеустройством, которое и обеспечивало решение этих задач.

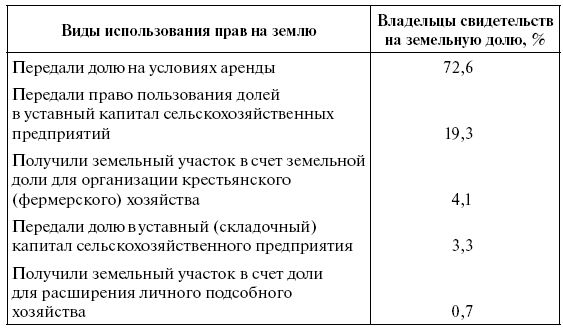

Негативную роль сыграл президентский указ от 7.03.1996 г. "О реализации конституционных прав граждан на землю", разрешивший сдавать в аренду землю, обозначенную в свидетельствах о долевой собственности на землю. Появилась возможность сдать в аренду не реальный земельный участок – отмежеванный, имеющий границы на местности и стоящий на кадастровом учете, – а земельную долю, виртуальный земельный участок, имеющий только площадь, обозначенную в свидетельстве. Так, в 2000 г. 2/3 собственников, получивших свидетельства на земельные доли, так или иначе распорядились ими. Большинство выбрали передачу долей в аренду (табл. 1).

Таблица 1

Распоряжение долевой собственностью на землю

Источник: [Кирчик, 2004б, с. 92].

Поскольку долевые земли не были выделены, то этот указ дал зеленый свет самозахватам земель. Хозяйства, получив доли в аренду и согласовав вопрос с местным главой, использовали земли там, где им было удобно, в любой момент меняя расположение и конфигурацию полей и уже совершенно не заботясь о сохранении земель. В такой ситуации невозможно было определить, чью конкретно землю использует сельхозпредприятие. А поэтому и ответственности за неправильное использование не нес никто. Для местных глав такое положение служило привлекательным источником личного обогащения, и они не были заинтересованы в том, чтобы земельные доли были выделены в натуре, обрели своих персональных собственников, были отмежеваны и поставлены на кадастровый учет.

Тем временем И.А. Южанов, сделав свое дело, мог уходить. Вместе с отставкой Правительства С.В. Кириенко суперминистерство, отвечавшее одновременно за землю, строительство и ЖКХ, было расформировано. Вновь вернули к жизни земельный комитет, только назвали его более пафосно – Комитет по земельной политике. Денег на продолжение земельной реформы не было выделено.

К тому времени оппоненты растеряли свой пыл от усталости и ощущения невозможности какого-либо продвижения в том тупике, куда была загнана ситуация с землями. После расформирования министерства в течение почти года не могли назначить руководителя восстановленного комитета – ни у кого в земельной сфере не было решающего голоса. В июне 1999 г. председателем Комитета по земельной политике был назначен С.И. Сай, бывший заместитель Южанова по петербургскому земельному комитету, который оставался на этом посту вплоть до 2004 г. В 2000 г. комитет был переименован в Федеральную службу земельного кадастра. Землеустройство, которое до этого еще оставалось в функционале комитета, в 2000 г. было исключено полностью. В этом смысле либералы одержали полную и безоговорочную победу. Из земельной политики и функций государства в земельной сфере были полностью устранены все содержательные вопросы. Остались лишь учетные функции, ведение базы данных и контроль за соблюдением юридических процедур.

Если в Европе наблюдалась тенденция к объединению функций учета земель и регистрации прав в едином ведомстве, то в России нарастало размывание функций регулирования земельной сферы между различными структурами. Госкомзем обвинили в излишней "концентрации полномочий": и земельную реформу проводит, и кадастр ведет, и регистрирует – все в одних руках. Новые реформаторы выступали за разделение полномочий, мотивируя это необходимостью противодействия коррупции. В 1997 г. функции государственной регистрации прав собственности на земельные участки были изъяты у Госкомзема России и переданы в ведение Министерства юстиции. Разделение в ходе земельной реформы функций ведения кадастра и регистрации прав было искусственным, привело к дублированию записей, росту числа ошибок, дополнительным расходам и необходимости обращаться к двум бюрократам вместо одного. Неудачность этого решения стала очевидна сразу же, однако потребовалось 15 лет, чтобы в 2012 г. кадастровый учет был вновь объединен с регистрацией прав в кадастровых палатах Росреестра.

Активное противостояние Госкомзема и Комитета по имуществу (Росимущества) набирало силу. Покончив с массовой приватизацией предприятий, Росимущество стремилось взять под свой прямой контроль приватизацию земель. После ухода Е.М. Примакова с поста премьера политическая воля либеральной команды продавила передачу полномочий по распоряжению землей Минимуществу, а комитет по земельной политике переименовали в кадастровую службу. Минсельхозу досталась странная функция – политика в отношении сельхозземель, с которой он не в состоянии разобраться до настоящего времени, поскольку ни реальных полномочий, ни ресурсов, ни кадров для этого у Минсельхоза нет.

Аграрии, видя в какую сторону пошла земельная реформа, оказывали отчаянное сопротивление. Им не нравилось радикальное расширение свободы распоряжения земельными долями. Если раньше долю можно было только передать в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия, то после президентского указа 1996 г. возможности распоряжения земельными долями были приближены к возможностям распоряжения земельными участками.

Ситуация в земельной сфере в 2000-е годы

После 2000 г., когда землеустройство в принципе было исключено из функционала государственных органов, земля как ресурс перестала существовать в качестве объекта государственной политики. Государственные органы сосредоточились на решении технических, учетных вопросов, видимо предполагая, что создадут тем самым рыночные объекты (земельные участки), оборот которых и приведет в конце концов к наиболее эффективным способам использования земель. Вопросы, касающиеся потребительских свойств земельных участков, были вынесены "за скобки". Подразумевалось, что за это отвечают участники земельного рынка, это их предпринимательские риски.

В 2000 г. первым заместителем министра имущественных отношений РФ, отвечающим за работу с землей, был назначен руководитель Нижегородского комитета по земельным ресурсам и землеустройству, Д.Б. Аратский. В 2004 г. он стал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которое было создано вместо Минимущества.

Д.Б. Аратский знаменит тем, что немедленно по назначении начал бескомпромиссную борьбу с земельными долями, считая этот институт вредным для развития земельных отношений в стране. Он ратовал за назначение срока, по истечении которого доли, которыми владельцы не распорядились, должны быть изъяты в пользу государства. Это был политический ход, с помощью которого Минимущество искало возможности добраться до ресурса, путь к которому был перекрыт коллективной собственностью дольщиков.

Инициативы, выдвинутые Д.Б. Аратским, воспринимались аграриями как попытка обмануть огромное количество людей – владельцев долей. Ведь именно по вине государства подавляющее большинство не смогло распорядиться земельными долями: без государственного землеустроительного и организационного сопровождения массовое выделение земельных участков в счет долей просто невозможно. Ситуация с выделением земельных участков в счет долей в натуре и постановкой их на учет сложилась крайне неравномерно по регионам России. Если на Юге, где сельское хозяйство было высокорентабельным, очень быстро все было решено, то в Нечерноземье, Сибири, на Дальнем Востоке до настоящего времени остается чрезвычайно много невостребованных, неоформленных долей. Их оформление требовало больших усилий, времени, денежных затрат. Поэтому многие владельцы на это не решались.

Идея установления жесткого срока окончания действия свидетельств о долевой собственности на землю многократно возникала и так же многократно отвергалась как чреватая серьезными последствиями. Но идею скорейшей ликвидации земельных долей удалось протащить через принятый 24 июля 2002 г. Федеральный закон № 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", разрешающий свободную куплю-продажу земли. Непосредственное участие в разработке проекта закона принимал Д.Б. Аратский. Как прокомментировала ситуацию лидер "Крестьянского фронта": "До 2002 года крестьянам дали права на землю, после 2002 года их отобрали обратно" [Виссер, Мамонова, Споор, 2012, c. 109].