Этот закон, в частности, предусматривал возможность любому лицу выступать заказчиком проекта межевания земельных участков для выделения в счет земельных долей. На практике это позволило реализовать скупку земельных участков крупным капиталом. Вначале, через доверенного участника долевой собственности (обычно им был руководитель бывшего колхоза или совхоза) скупались земельные доли в количестве, необходимом для принятия решения на общем собрании участников долевой собственности. Затем инвестор обеспечивал составление проекта межевания земельных участков с выделением лучших земель. После этого земли переводились из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, земли промышленности или в земли для ведения садоводства и дачного строительства [Макаров, Хубиев, 2013]. По мнению экспертов, именно этот закон создал основу возникновения крупных лендлордов, сформировал механизм спекуляции земельными долями. Часть земель покупали для выстраивания крупных агрохолдингов, создания производств. Однако большую часть земель покупали для того, чтобы потом изменить категорию земель и продать значительно дороже.

Временно введенный, но существующий на протяжении жизни целого поколения, институт земельных долей вместо решения земельного вопроса и создания возможностей для развития аграрного бизнеса, привел к коррупции, стагнации в земельной сфере и формированию слоя земельных спекулянтов и лендлордов. "Если в России 1990-е годы представлены как десятилетие борьбы за собственность в промышленности и энергетическом секторе, в первом десятилетии нового тысячелетия (2000–2010) внимание к сельскому хозяйству постепенно возрастало, то второе десятилетие (2010–2020 годы) все больше похоже на десятилетие борьбы за землю" [Виссер, Мамонова, Споор, 2012, с. 122–123]. Бизнес вступил в стадию "земельной лихорадки" [Там же, с. 88].

Нельзя не отметить еще одну новацию, которая служит прекрасной иллюстрацией того, как опыт, бездумно перенесенный из других стран, становится тормозом на пути развития. Речь идет о заявительном принципе кадастрового учета земель. Этот принцип, введенный законом "О государственном земельном кадастре" от 2 января 2000 г., сохраняется до сих пор. Означает он то, что государство не обязано ставить все земли на кадастровый учет. Если землевладельцу нужно поставить на учет земельный участок (внести его в кадастр), он сам за свой счет должен обеспечить проведение всех кадастровых работ (что требует дорогостоящих полевых работ с выездом специалистов на место) и сдать все документы в государственный орган, уполномоченный на ведение земельного кадастра. Для миллионов владельцев земельных паев эта процедура абсолютно неподъемна по трудовым и денежным затратам. Таким образом, возобладал принципиальный подход, что учет земель – это не то, что нужно государству, а то, что нужно землевладельцу, например, для купли-продажи, залога и т. д. Однако без сплошной инвентаризации и постановки земель на кадастровый учет, причем за государственный счет, регулирование земельных отношений, приток инвестиций, сбор налогов не могут быть обеспечены.

Результатом введения заявительного принципа оказалось резкое падение количества стоящих на учете земельных участков. К примеру, С.И. Сай, который руководил Федеральной службой земельного кадастра в 2000–2004 гг., отчитываясь перед правительством, сообщил, что за два года всего 3–5 % земель поставлены на кадастр. Это при том, что в 1999 г. на кадастровом учете стояло 95 % земель. Правда, кадастр велся на бумажных носителях, но всю информацию, пусть и в бумажных папках, можно было найти. В 2012 г. министр экономического развития А.Р. Белоусов на заседании Президиума Госсовета заявил, что на кадастровом учете стоит 30 млн земельных участков из 60 млн. По данным Министерства сельского хозяйства в 2012 г. только 20 % земли было оформлено в собственность, 80 % земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения так и не поставлено на кадастровый учет, а значит, не зарегистрированы надлежащим образом права на эти земли, земельные участки не были отмежеваны и оформлены. К такой ситуации привело законодательное установление заявительного режима постановки земельных участков на кадастровый учет, при котором ответственность за постановку возложена на владельца.

Российское государство само лишает себя мощнейшего ресурса влияния на хозяйственные процессы, объекта инвестирования, способного принять десятки миллиардов долларов. До тех пор пока земельный участок не поставлен на кадастровый учет, его невозможно использовать ни для привлечения инвестиций, ни для сбора налогов. Постановка на кадастровый учет и землеустройство – это необходимые инициативные, стартовые действия, которые переводят аграрные земли из состояния "запаса" в состояние активного ресурса, потенциал которого может учитываться в инвестиционных стратегиях и проектах [Алакоз, Никонов, 2013]. К тому же в условиях членства в ВТО учет и категоризация земель становятся важнейшим условием оказания помощи сельскому хозяйству [Барсукова, 2014].

В 2000-е годы неразбериха в земельной сфере только усилилась, земля не обрела реального собственника, широкое распространение получила спекулятивная скупка земельных долей – не для производства, а для перепродажи после перевода в другую категорию. Не только девелоперы, скупившие земли для последующего строительства жилья и промышленных объектов, но и агрохолдинги практикуют необоснованную скупку земель. В производственной деятельности они используют только лучшие земли, а остальные оставляют как стратегический запас на будущее. Это возможно только потому, что земельный налог крайне низок, а контроль за использованием земель по целевому назначению практически отсутствует. Россельхознадзор, изначально специализированный на контроле сельскохозяйственной и пищевой продукции, получивший функции контроля сельскохозяйственных земель как бы "в нагрузку", не справляется с этой задачей, поскольку у него отсутствуют необходимые структуры, кадры и ресурсы.

По скромным оценкам Минсельхоза площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составляет 27 млн га, т. е. 1/7 часть всех сельскохозяйственных угодий страны. Оценки экспертов поднимают эту цифру раза в полтора. Но точные оценки в этом вопросе невозможны, так как сплошных, а тем более регулярных полевых обследований никто не проводит. Россельхознадзор не в силах проконтролировать все поля. Минсельхоз пытается использовать статистические данные, получаемые от землепользователей и данные дистанционного зондирования земли (космоснимки). Однако землепользователи склонны фальсифицировать данные об используемых площадях, поскольку на это завязаны налоги, сокрытие выращенной продукции, страхование урожаев, нежелание вкладываться в противоэрозионную защиту и мелиорацию, и т. д. Методика же определения использования земель по данным космоснимков пока довольно груба, официально не утверждена, а главное, она все равно требует предварительных полевых исследований для расшифровки этих снимков.

Основные итоги земельной реформы в новой России

В ходе приватизации земель в постсоветской России наряду с государственной и муниципальной сложилась частная собственность на землю. Были реорганизованы крупные коллективные и государственные сельскохозяйственные предприятия (колхозы и совхозы), а их работники и ряд других категорий жителей села (учителя, врачи, работники органов власти) получили право собственности на земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения реорганизуемых хозяйств.

Однако закрепление земель в частную собственность не было обеспечено должными механизмами реализации прав. Поэтому переход земель из государственной и условно-коллективной (колхозной) в частную собственность по большей части стал формальным, не привел к формированию реального земельного рынка [Буздалов, 2010; 2012].

При реорганизации и приватизации сельскохозяйственных предприятий земли передавались в коллективную (долевую) собственность с выдачей свидетельств о праве собственности на земельные доли. Первоначально было законодательно установлено, что до 1 января 1993 г. собственники земельных долей (земельных и имущественных паев) должны распорядиться полученными паями. Однако плохая информированность сельского населения и отсутствие необходимой государственной поддержки проведения земельной реформы не позволили реализовать поставленную задачу. Через 20 с лишним лет после начала земельной реформы из 12 млн собственников земельных долей, владеющих 115 млн га сельскохозяйственных угодий, около 8,9 млн участников общей долевой собственности на землю площадью 94,9 млн га сельхозугодий не выделили свои участки в натуре и не распорядились земельными долями [Доклад о состоянии и использовании земель… 2013, c. 9]. Площадь невостребованных земельных долей, собственники которых в установленный срок не получили свидетельства, либо, получив их, не воспользовались своими правами по распоряжению, по состоянию на 2012 г. составляла 22 % от общей площади паевых земель (20,9 млн га) [Там же].

В результате "ничейности" земель происходит их стремительная деградация. Ежегодно сокращаются площади земель сельскохозяйственного назначения, основной причиной чего является прекращение деятельности сельскохозяйственных организаций. Часть этих земель заброшена, зарастает лесом и кустарником, системы орошения и осушения на этих землях разрушаются. Другая часть сельскохозяйственных угодий используется в режиме теневого рынка. Зачастую крупные собственники земельных участков, приобретавшие землю в спекулятивных целях и не сумевшие ею распорядиться, даже не знают, кто и с какой целью использует принадлежащие им земли. Работа на таких землях, включая сбор и реализацию урожая, осуществляется вне системы учета и налоговой отчетности [Тимофеев, 2002]. Оценить объемы потерь бюджета от такого использования земельных ресурсов не возьмется ни один эксперт.

Возможностью купли-продажи земельных долей воспользовались девелоперы, скупающие доли в хозяйствах, расположенных в местах, удобных для строительства загородного жилья. Затем в счет этих долей выделяются земельные участки, которые ставятся на кадастровый учет. При содействии коррумпированных чиновников земли относятся к малоценным землям сельскохозяйственного назначения, меняют категорию с земель сельскохозяйственного назначения на земли для индивидуального жилищного строительства. На каждом шаге этой схемы решения принимаются путем неформального соглашения с руководителями органов власти муниципального и регионального уровней.

Данная практика легла в основу требований вообще отменить категорию земель сельскохозяйственного назначения как правовой институт. Дескать, победить коррупцию в этом вопросе невозможно, поэтому необходимо отменить такое ограничение. Вопрос о категориях земель в контексте "унификации" законодательства и приведения земельного законодательства в соответствие с общими подходами гражданского права о недвижимости, стал стержнем, вокруг которого разворачивается очередная волна земельной реформы и ведется нешуточная борьба среди законодателей, подталкиваемых различными группами интересов [Звягинцев, 2014].

В результате почти 25-летней земельной реформы нет единого органа, разрабатывающего земельную политику и осуществляющего управление земельными ресурсами. В настоящее время не существует скоординированной, управляемой из единого центра системы институтов, обеспечивающих выработку и поддержание норм и стандартов всех видов деятельности, связанных с оборотом, использованием земель, сохранением их плодородия, учетом и оценкой. Земельные ресурсы фактически перестали быть объектом управления. Подготовка студентов в землеустроительных вузах – это подготовка специалистов для несуществующего рынка. Возможности для перевода российских аграрных земель из состояния "запаса" в состояние актуального ресурса еще не утеряны окончательно, но точка невозврата не за горами.

Без воссоздания государственного центра регулирования земельной сферы, обеспечивающего ее функционирование, модернизацию и развитие, точка невозврата будет пройдена в тот момент, когда уйдут из активной работы кадры землеустроителей, получившие опыт в советское время. После этого земельную сферу России нужно будет проектировать и создавать практически с чистого листа. Как понимают здравомыслящие люди, никакой рынок в этом не поможет.

§ 2. Дискуссия об отмене

категорий земель в России в 2000-е годы

В настоящее время в России развернулась ожесточенная борьба между либерально настроенными экономистами и правоведами, поддерживаемыми строительным и земельным лобби, и профессионалами-землеустроителями, аграрными экспертами по поводу отмены категорий земель. Первые стремятся приравнять землю как объект правового регулирования к другим объектам недвижимого имущества и унифицировать соответствующие правовые нормы. Их оппоненты настаивают на особом правовом режиме сельскохозяйственных земель как национального достояния, которое необходимо сохранять и развивать с привлечением всех возможных инструментов государственной земельной политики.

Логика сторонников и противников отмены категорий земель

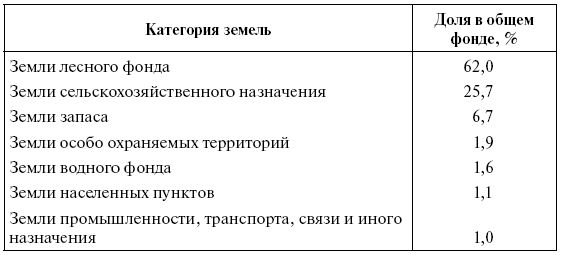

В российском законодательстве существует семь категорий земель: сельскохозяйственного назначения, промышленного и иного специального назначения, населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, лесного фонда, водного фонда, запаса (табл. 2). Перечень целевых категорий определен ст. 7 Земельного кодекса РФ и не менялся с 1991 г.

Множественность категорий земель рождает сложности как для пользователей, так и для контролирующих органов. Новым вектором земельной реформы провозглашена отмена всех категорий. Необходимость унификации земельного законодательства обосновывается несколькими причинами. Во-первых, это упрощает и удешевляет процедуры администрирования, в том числе в части сбора налогов. Во-вторых, повышает возможность доступа к земле для отечественного бизнеса, в первую очередь малого, не имеющего достаточных ресурсов для исполнения сложных и дорогостоящих юридических процедур. В-третьих, способствует капитализации земельных ресурсов, обеспечивает прозрачность правил игры для инвесторов, в том числе иностранных.

Одним из ключевых стал вопрос об отмене такого правового института регулирования земельных отношений, как категории земель, в том числе и в отношении земель сельскохозяйственного назначения (в рамках проекта Федерального закона № 465407-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию", который должен быть принят в 2016 году). Инициаторы законопроекта полагают, что категории создают для собственников излишние затруднения и путаницу в вопросе, что же можно делать с принадлежащими им участками. "Наложение" на одном и том же земельном участке нескольких систем регулирования, пакетов ограничений и обременений создает благоприятную почву для коррупции, которая отпугивает серьезных иностранных бизнесменов. Тем более что контроль использования земель возложен на различные государственные органы – начиная с органов местного самоуправления и заканчивая специализированным ведомственным контролем, таким как Россельхознадзор. Кроме того, отмена категорий позволит эффективно решать вопросы выделения площадок для развития производства и строительства жилья. У владельцев земель развязываются руки, пробуждается инициатива, появляются перспективы динамичного развития бизнеса.

Таблица 2

Распределение земельного фонда РФ по семи категориям (всего: 1709 млн га, или 12,5 % мировой территории)

Источник: [Кирчик, 20046, с. 95].

Эксперты же, со своей стороны, не устают предупреждать, что именно наличие института категорий препятствует бесконтрольному использованию аграрных земель в несельскохозяйственных целях. Особое значение это имеет для лучших, наиболее удобных земель в границах населенных пунктов и вблизи крупных городов. Вокруг них разворачивается наиболее острое противостояние между аграриями и представителями строительного бизнеса. Именно последние – крупные девелоперы, а также ориентирующиеся на их потребности земельные спекулянты, уже скупившие наиболее ценные земли, – хотят освободить их от излишнего, с их точки зрения, регулирования и контроля.

С того времени как органы местного самоуправления получили право включать в границы населенных пунктов близлежащие территории, во многих районах практически исчезло понятие межселенных территорий. Даже в рамках действующего законодательства это приводит к смене в границах населенного пункта категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель поселений, после чего решением органа местного самоуправления можно изменить вид разрешенного использования и практически без ограничений использовать аграрные земли под жилищную или промышленную застройку. Хочешь – строй коттеджи или многоэтажки, а хочешь – промышленные предприятия. Принятие закона об отмене категорий позволит убрать даже такое минимальное ограничение, как вид разрешенного использования.

С момента отмены категорий такая земля, принадлежащая конкретному землевладельцу, возрастает в цене многократно. Отсюда и та беспримерная энергия, с которой лоббисты добиваются отмены категорий, и торопливость чиновников, спешащих провести соответствующий законопроект через парламент.

С точки зрения экономической отдачи намного эффективнее использовать земли вблизи крупных городов или включенные в границы населенных пунктов под жилищное или промышленное строительство, нежели развивать на них аграрное производство. Однако при таком, казалось бы, очевидно выгодном решении, эффект от отмены категорий земель может оказаться довольно краткосрочным и противоречивым. Горожане лишаются источника свежего продовольствия, которое может быть доставлено непосредственно "с грядки" или "от коровы", теряются рабочие места в аграрном секторе. Но главное – безвозвратно утрачиваются ценные плодородные земли, в высокой степени окультуренные, находящиеся рядом с потребителями продукции, с развитой аграрной производственной инфраструктурой. В условиях нарастания дефицита качественного натурального продовольствия это обстоятельство необходимо учитывать. Заметим, что в случае застройки земли выбывают из аграрного оборота необратимо.

Экспертное сообщество, ученые, занимающиеся вопросами развития сельского хозяйства, воспроизводства и сохранения сельскохозяйственных земель, негативно относятся к инициативе отмены категорий в отношении земель сельскохозяйственного назначения без создания эффективных механизмов их защиты, в том числе от недобросовестных приобретателей. Иначе большие массивы земель, приобретенные либо в спекулятивных целях, либо специально для перевода под жилищное или промышленное строительство, либо включенные в границы поселений, могут в одночасье быть потеряны для сельского хозяйства.