Лицензирование используется многими странами мира, прежде всего развивающимися, для целей государственного стимулирования национальных производителей и экспортеров. Однако с момента появления лицензионного режима в зарубежной практике, инициатором которого выступила Франция еще в 1931 г., наблюдается процесс сокращения списка лицензируемых импортных товаров.

Государство выдает ограниченное количество лицензий, разрешающих экспорт или импорт, и запрещает нелицензированную торговлю. Лицензирование как мера оперативного регулирования внешнеэкономических связей государством применяется на определенные периоды по конкретным товарам (работам, услугам), включенным в перечень продукции общегосударственного назначения, а также по отдельным странам и группам стран в тех случаях, когда этого требует состояние платежных отношений или иные политические и экономические условия. Экспортной лицензией должно быть подтверждено право на вывоз квотируемого товара; кроме того, лицензированию подлежат экспорт и импорт специфических товаров, товаров и технологий военного и двойного (мирного и военного) назначения, ядерных материалов, драгоценных материалов и камней, наркотических и психотропных средств, ядов.

Механизмы распределения лицензий разнообразны. В мировой практике используются открытый конкурс, явное предпочтение, затратный метод. При открытом конкурсе лицензию получает фирма, предложившая за нее наивысшую цену; аукционная продажа позволяет внести конкуренцию в процесс распределения лицензий, дает возможность получить государству доход от их продажи. Система явных предпочтений означает их предоставление правительством наиболее авторитетным фирмам без предварительных заявок и переговоров. Затратным методом распределения лицензий является их передача в зависимости от наличия у претендентов производственных площадей, квалифицированного персонала и других ресурсов.

По степени воздействия на внешнеторговый оборот к количественным ограничениям приравниваются добровольные экспортные ограничения . Добровольное ограничение экспорта и соглашение об упорядочивании рынка – это разновидность импортной квоты, которая вводится не страной-импортером, а страной-экспортером с целью избежать более жестких торговых санкций со стороны страны-импортера. Добровольное ограничение экспорта принимается правительством обычно под политическим давлением более крупной импортирующей страны, которая угрожает применением односторонних ограничительных мер на импорт в случае отказа добровольно ограничить экспорт, который наносит ущерб ее местным производителям. Такое ограничение экспорта основывается на обязательстве одного из партнеров по торговле ограничить или, по крайней мере, не расширять объем экспорта, принятом в рамках официального межправительственного или неофициального соглашения об установлении квот на экспорт товара. Оно может навязываться путем, например, убеждения или угроз применения санкций; такая форма урегулирования лишь внешне представляется добровольной. Политика добровольного ограничения экспорта достаточно распространена. Известны случаи ограничения ввоза японских автомобилей в США или во Францию. Ряд стран берет на себя обязательства по ограничению поставок в ЕС определенных видов продукции, например автомобилей, некоторых станков, грузоподъемников, шарикоподшипников, телевизоров, кинескопов, видеомагнитофонов, микроволновых печей из Японии, сыра из Австралии, Новой Зеландии, Канады.

С точки зрения экономистов, рассматривающих мировую торговлю в статике, добровольные ограничения экспорта являются неэффективной формой государственного регулирования, поскольку весь эффект, представляющий ренту, присваивается иностранными производителями, а также иностранным государством, которое распределяет квоту между импортерами. Тем не менее большинство развитых стран на практике активно применяют добровольные ограничения экспорта, обеспечивая эффективное развитие экономики и защищая таким образом свой рынок от нежелательного импорта.

Технические меры нетарифного регулирования. К третьей категории нетарифных ограничений следует отнести технические меры, требования которых обязательны при пропуске отдельных категорий товаров через таможенную границу.

В рамках ВТО действует Соглашение по техническим барьерам в торговле. Цель его – не допустить положения, при котором технические условия и стандарты, а также процедуры испытаний и сертификации создавали бы препятствия для международной торговли. Однако данное Соглашение признает, что государства вправе устанавливать защиту, например, жизни людей, животных и растений или окружающей среды на национальном уровне, который они сочтут необходимым, т. е. законодательные меры, принятые в разных государствах, могут различаться.

Под техническими мерами (барьерами) следует понимать такие нетарифные ограничения, которые основаны на соблюдении национальных требований к техническим характеристикам товаров, специальных требований к качеству товаров, их соответствия санитарным, фитосанитарным и ветеринарным требованиям, системам сертификации и условиям их документарного сопровождения (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Классификация технических мер нетарифного регулирования

Технические барьеры являются скрытыми методами торговой политики, возникающими в силу того, что национальные технические, административные и иные нормы и правила построены так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа. К наиболее распространенным барьерам технического характера относятся требования о соблюдении национальных стандартов, получении сертификатов качества импортной продукции, специфической упаковке и маркировке товаров, соблюдении усложненных таможенных формальностей и требований законов о защите потребителей и многие другие. Данные ограничения могут действовать как на границе, так и внутри страны назначения. Они могут или вообще закрыть доступ иностранного товара на внутренний рынок, или существенно поднять его цену из-за необходимости доработки и даже переработки. Это возможно в силу сложившихся различий между национальными промышленными стандартами, системами измерения и проверки качества товаров, требований техники безопасности, санитарно-ветеринарными нормами, правилами маркировки и упаковки товаров и др.

В отличие от других средств торговой политики барьеры данной группы в значительной части возникают не как торгово-политические инструменты, а как объективная необходимость, вызванная потребностями массового производства, потребления или здравоохранения. И лишь затем в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта эти нормы превращаются в инструмент внешнеторговой политики и наполняются протекционистским содержанием. Особенно сильное влияние эти барьеры оказывают на торговлю продукцией машиностроения, химическими и продовольственными товарами.

В ходе проведения многосторонних торговых переговоров обсуждаются компромиссы в данной области, прежде всего это выработка международных стандартов. Вопросами унификации стандартов активно занимаются такие международные организации, как Международная организация стандартов (МОС), Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация мер и весов (МОМВ), Международная организация законодателей метрологии (МОЗМ) и др.

Применение технических барьеров предполагает усложненную процедуру таможенного оформления. В современной международной торговле применяется более 600 типов различных документов. Это товаросопроводительные, транспортные и платежные документы, характеризующие товар, содержащие данные о его происхождении, цене, качестве, количестве и т. п. Требования к документам, сопровождающим экспортный товар, во многих странах построены таким образом, что образуют на их пути своеобразный протекционистский барьер. Это выражается в отсутствии единых требований к товаросопроводительной документации; увеличении денежных расходов экспортера на осуществление торговой операции за счет подготовки дополнительных документов; необходимости предоставления консульской фактуры в некоторых странах, что требует дополнительного времени и расходов.

В ряде стран применяется предотгрузочная инспекция, являющаяся процедурой по проверке отгрузочных документов относительно цены, количества товаров с целью предотвращения манипуляций с таможенной стоимостью и утечки капитала.

Один из важнейших документов – сертификат происхождения товара. В большинстве стран страной происхождения считается та, где товар полностью произведен или существенно переработан. Общие положения многими странами уточняются дополнительными критериями, в частности правилом адвалорной доли. Этот вопрос особенно важен для стран, входящих в различные интеграционные группировки, участниц зон свободной торговли, преференциальных союзов и соглашений для предоставления преференциальных режимов. В ряде группировок, таких как ЕАСТ, СНГ и др., используется так называемый 50 %-ный принцип. Товарами, происходящими из стран – членов интеграционного соглашения, признаются те, в которых стоимость затраченного сырья, готовых элементов, вложенного в них труда, импортированных из третьих стран не превышает 50 % от общей экспортной стоимости товара. Другими словами, добавленная стоимость в стране происхождения должна составлять не менее 50 %. Для развивающихся стран адвалорная доля может быть ниже. Так, для предоставления преференциального режима развивающимся странам в США этот критерий снижен до 35 %.

В международной торговой практике использование различных национальных подходов к документарному сопровождению товаров рассматривается как нетарифный барьер.

4.3.3. Нетарифные методы регулирования внешней торговли в рамках Всемирной торговой организации

Уже более 60 лет существует система регулирования международной торговли ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и торговле, первоначально инициированное 23 странами, со временем выросло в глобальную, всеобъемлющую организацию, охватывающую различные аспекты торговли и связанные с ней сферы.

Значение ВТО сложно переоценить: почти 150 стран-членов, 30 стран-наблюдателей, более 20 многосторонних соглашений – все это позволяет отнести ее к числу наиболее влиятельных международных организаций. Соглашения ВТО достаточно подробно описывают инструменты внешнеторгового регулирования и случаи их применения. Неправомерное использование тех или иных методов (субсидирования, демпинга) может привести к жестким мерам со стороны стран – торговых партнеров.

Один из ключевых принципов ВТО состоит в том, чтобы защита национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства достигалась с помощью тарифов, а не путем введения количественных ограничений или других нетарифных мер сдерживания импорта. В результате раундов многосторонних переговоров, проведенных в рамках ВТО, почти все тарифы на промышленные товары и значительная часть тарифов на сельскохозяйственную продукцию стали "связывающими", т. е. их нельзя повышать.

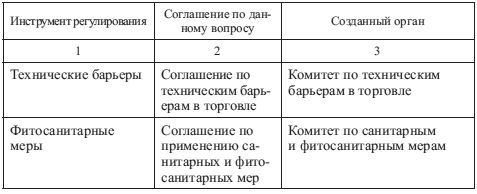

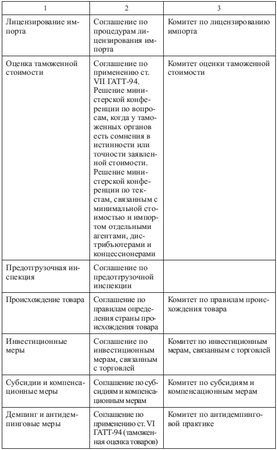

По мере сокращения в результате переговоров общего уровня таможенных тарифов возрастает протекционистская роль нетарифных методов (табл. 4.3). Поэтому совместная работа по выработке общих принципов и правил поведения в данной сфере занимает значительное место в деятельности ВТО. В связи с решением данной проблемы ВТО выделяет ряд объектов изучения.

Таблица 4.3

Меры нетарифного регулирования в рамках ВТО

Окончание табл. 4.3

Соглашение по техническим барьерам в торговле прежде всего оговаривает соблюдение режима наибольшего благоприятствования и национального режима при технической регламентации импорта. Законными целями при использовании данного метода регулирования признаются такие, как: требования национальной безопасности; предотвращение обманной практики; защита здоровья и безопасности людей, жизни и здоровья животных и растений, охрана окружающей среды.

Данное соглашение отдает приоритет уже существующим или разрабатываемым международным стандартам. При этом члены ВТО, планирующие ввести определенные технические регламенты, которые могут серьезно повлиять на отдельные страны, информируют о предполагаемых изменениях других участников организации и дают им возможность высказать свои замечания и пожелания.

Схожими по своему характеру являются санитарные и фитосанитарные меры, регулируемые соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер . В соответствии с ним члены ВТО имеют право вводить санитарные и фитосанитарные меры, необходимые для защиты жизни и здоровья людей, животных и растений, при условии, что такие меры не противоречат основным положениям соглашения. При этом вводимая мера должна быть основана на научных принципах, иметь научное обоснование и не носить дискриминационный характер. К числу санитарных или фитосанитарных мер относятся все соответствующие законы, постановления, правила, требования и процедуры, охватывающие в том числе требования к конечному продукту; методы обработки и производства; процедуры испытания, инспектирования, сертификации и одобрения; карантинные правила, включая соответствующие требования, связанные с перевозкой животных, растений или материалов, необходимых для их жизнедеятельности.

Соглашение по процедурам лицензирования импорта содержит требования и правила данной процедуры. Сама процедура получения лицензии должна быть максимально простой, информация обо всех требованиях – доступной для заинтересованных лиц. Выделяются автоматическая и неавтоматическая лицензии. Причем ни та, ни другая не должны использоваться как средство влияния на международную торговлю. При квотировании импорта с помощью лицензий лицензирующий орган должен предоставлять информацию о размере квот, о выданных квотах, о распределении квот между странами, о начале и окончании процедуры распределения квот. При отказе в получении лицензии заявитель должен знать причины такого решения, а также иметь возможность подать апелляцию или внести изменения в соответствии с законодательством страны. Срок действия лицензии не должен быть настолько коротким, чтобы сделать заведомо невозможным импорт из отдаленных стран. Страны, которые создают процедуры лицензирования или вносят в них изменения, должны сообщать об этом Комитету по лицензированию импорта в течение 60 дней с момента опубликования с указанием подробной информации.

Соглашение по применению ст. VII ВТО ( таможенная оценка товаров ) предполагает справедливую, единую и нейтральную систему оценки товаров в таможенных целях. Отвечая реалиям коммерческой деятельности, эта система запрещает использование произвольных или фиктивных таможенных оценок, а также допускает возможность принятия таможенными властями обоснованного решения о том, что таможенная стоимость импортных товаров не может быть определена на основе заявленной стоимости. Различные подходы к данной процедуре могут привести к значительной разбежке в величине пошлин. В зависимости от обстоятельств предлагаются различные способы вычисления таможенной стоимости. В соответствии со ст. 1 данного Соглашения в качестве таможенной стоимости товара должна признаваться цена сделки при условии отсутствия ограничений по территории продажи и использования товара, дополнительных условий покупки товара, а также того, что покупатель и продавец не связаны между собой (или их взаимосвязь не влияет на цену сделки). В случае невозможности применения цены сделки должна использоваться стоимость аналогичных товаров, экспортируемых и импортируемых данными странами. Если невозможно применение первого и второго подходов, используют цены на похожие товары. Далее следуют методы оценки по цене единицы продукции и расчетный метод, который заключается в суммировании издержек, прибыли и других элементов цены импортируемого товара. При этом не могут применяться методы, основанные на цене товаров, произведенных в импортирующей стране, цене товара на внутреннем рынке страны экспортера, экспортной цене в страну, иную, чем импортирующая страна.

Соглашение по предотгрузочной инспекции относит к данной процедуре все действия государства или его органов, направленные на установление качества, количества, цены товаров, которые должны быть экспортированы в страну. К данному методу регулирования торговли предъявляется ряд требований: недискриминационная основа; соответствие законодательства в данной сфере ВТО; проведение инспекции на таможенной территории экспортера или, в крайнем случае, на таможенной территории производителя; оценка количества и качества в соответствии со стандартами, определенными продавцом и покупателем, или международными стандартами; прозрачность процедуры; полное информирование экспортера в удобной форме о процедуре инспекции; обязанность опубликования странами-участницами нормативных актов, касающихся данного вопроса; защита конфиденциальной информации; устранение неоправданных задержек; необходимость заблаговременного уточнения инспектирующим органом цены на товар и др.

Страны могут использовать меры регулирования внешней торговли в различной степени в зависимости от страны происхождения товара. Соглашение по правилам определения страны происхождения товара содержит принципы и порядок данной процедуры. Правила происхождения не должны носить дискриминационный характер и приводить к искажению международной торговли. На международную торговлю влияют не только меры, напрямую относящиеся к данной форме отношений между странами. Определенное воздействие на торговлю могут оказывать также инструменты из сферы инвестиционного регулирования.

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей , приводит список мер, противоречащих Генеральному соглашению, в том числе: принципу национального режима (требования к предприятиям покупать или использовать продукцию отечественного происхождения, выраженные в виде условий о конкретных товарах, ценах, количестве; ограничение потребления импортных товаров предприятием, связанное с объемом или стоимостью его экспорта); обязательству устранить количественные ограничения (ограничение импорта продукции, используемой предприятием, связанное с объемом его экспорта; ограничение импорта предприятия путем ужесточения доступа к валюте, связанное с величиной валютных поступлений предприятию; ужесточение условий экспорта).

Развитые страны имеют возможность влиять на конкурентоспособность своих производителей с помощью субсидий, которые могут достигать миллиардов долларов. Такие огромные суммы серьезно искажают торговлю между государствами, к тому же лишают развивающиеся страны возможности на равных конкурировать с производителями из экономически более сильных стран. Поэтому вопросу субсидий ВТО уделяет повышенное внимание, и именно вокруг субсидий разворачиваются самые жаркие споры между странами с различным уровнем экономического развития.