В рамках Всемирной торговой организации применение субсидий регулируется Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам. В соответствии с данным Cоглашением субсидия существует, когда оказывается финансовое содействие правительством или любым государственным органом в пределах территории страны-члена, т. е. когда правительство осуществляет прямой перевод денежных средств (например, в виде дотаций, займов или покупки акций) или принимает на себя обязательства по переводу таких средств (например, гарантии по займам); отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы; предоставляет товары и услуги или закупает товары; осуществляет платежи в фонды для финансирования или поручает либо предписывает частному лицу выполнять одну или несколько функций из числа указанных. Однако не всякое субсидирование дает заинтересованной стороне право применить ответные меры. Необходимо, чтобы субсидия являлась специфической, что оценивается по ряду критериев (например, если четко ограничивается круг предприятий, имеющих доступ к субсидиям). Если определены объективные критерии или условия получения субсидии, то она не признается специфической. Если на основании двух предыдущих позиций не удается однозначно классифицировать ситуацию, то рассматриваются дополнительные критерии: преимущественное использование субсидии определенными предприятиями, непропорциональные суммы субсидий, получаемые различными предприятиями, и др.

Члены ВТО также не должны использовать субсидии, применение которых может привести к неблагоприятным последствиям для других членов: ущербу отечественной промышленности другого члена; аннулированию или сокращению выгод, прямо или косвенно вытекающих из решений ВТО; серьезному ущемлению интересов другого члена в случае: превышения величины субсидии в стоимости товара в 5 %; применения субсидии на покрытие эксплуатационных убытков отрасли промышленности; прямого списания задолженности и субсидий на погашение долга.

При этом для признания серьезного ущемления интересов применение субсидии должно вести к вытеснению или затруднению импорта аналогичного товара другого члена на рынок субсидирующего члена; вытеснению или затруднению экспорта аналогичного товара другого члена на рынок какой-либо третьей страны; значительному занижению цены субсидируемого товара по сравнению с ценой аналогичного товара другого члена на одном и том же рынке; увеличению доли субсидирующего члена на мировом рынке того или иного сырьевого товара по сравнению со средней долей, которую он имел за предшествующий трехлетний период и увеличение которой является устойчивой тенденцией на протяжении периода, когда осуществлялось субсидирование.

Соглашение также подробно определяет процедуру расследования и разрешения споров по данному вопросу. Ряд субсидий не дает основания для применения ответных мер. Этот перечень включает помощь на исследовательскую деятельность; помощь неблагополучным регионам при условии, что она является неспецифической; содействие в адаптации существующих производственных мощностей к изменениям требований по охране окружающей среды. Данное Соглашение касается промышленной продукции.

Субсидии в области сельского хозяйства регулируются Соглашением по сельскому хозяйству . Правила ВТО предусматривают введение максимального порога государственного субсидирования. При этом вся государственная помощь классифицируется по трем категориям: красная – запрещенная, желтая – условная, зеленая – разрешенная. Обязательства по красным мерам выражены в агрегатном методе поддержки, который показывает для каждой страны и каждого товара сумму полученной помощи. Зеленая помощь покрывает общие услуги правительства (исследования, обучение, санитарный контроль, инфраструктура, охрана окружающей среды, обеспеченность продовольствием). Желтыми являются некоторые несвязывающие формы поддержки доходов: содействие структурной перестройке, прямые платежи по региональным программам и программам по охране окружающей среды. Они могут стать зелеными или красными в зависимости от их конкретных форм. Только красные и некоторые желтые виды помощи подпадают под обязательства о сокращении. Соглашение по сельскому хозяйству предусматривает, что участники должны принять на себя конкретные связывающие обязательства в области доступа на рынок и по сокращению внутренних и экспортных субсидий: прямых экспортных субсидий; продажи или наличия для экспорта запасов по ценам, более низким, чем на национальном рынке; платежам по экспорту, финансируемым производителями посредством государственных дотаций; субсидиям для снижения расходов по маркетингу и затрат на международный и внутренний транспорт (за исключением рекламы экспортируемых товаров и оплаты услуг советников).

Помимо цели простого повышения конкурентоспособности отечественных производителей страны (отдельные предприятия) могут преследовать цель полного вытеснения конкурентов с рынка с помощью заниженных цен. В соответствии с Соглашением по применению ст. VI ВТО ( антидемпинг ) товар признается предметом демпинга, если экспортируется по цене, более низкой, чем цена, устанавливающаяся на аналогичный товар в ходе нормальной торговли для потребления на внутреннем рынке экспортирующей страны. Для принятия ответных мер необходимо установление факта причинения или угрозы причинения материального ущерба отечественной отрасли. При этом исследование проходит в двух направлениях: изучение объема демпингового импорта и его влияния на внутренние цены; изучение влияния импорта на отечественных производителей (включает оценку всех относящихся к делу экономических факторов и показателей, связанных с состоянием данной отрасли). Установление наличия угрозы материального ущерба должно основываться на фактах, а не на предположениях.

Основными инициаторами антидемпинговых расследований являются Европейский союз, США, Австралия, Канада и Мексика. Основными же товарными рынками, на которых разгорается конкурентная борьба между производителями разных стран, являются рынки: черных металлов; химических удобрений и изделий химической отрасли промышленности; машин и электрического оборудования; текстиля. Американский и европейский рынки – наиболее привлекательные для иностранных производителей, хотя, возможно, такое количество антидемпинговых мер связано с излишним стремлением этих стран к защите от конкуренции со стороны дешевых товаров. В то же время Япония за данный период не применила ни одной антидемпинговой меры. Данный факт, по-видимому, объясняется сложностью выхода на японский рынок, в результате чего дешевые товары в эту страну не попадают.

Решение о введении антидемпинговой пошлины и об ее величине принимается компетентными органами импортирующего государства. Антидемпинговая пошлина действует лишь такой срок, который необходим для противодействия демпингу. В целом срок ее не должен превышать пяти лет с даты введения или даты пересмотра.

Несмотря на стремление ВТО сделать международную торговлю беспрепятственной и предсказуемой, бывают ситуации, когда страна под влиянием резкого изменения тех или иных факторов оказывается перед угрозой серьезного материального ущерба, который может быть устранен лишь путем применения мер, ограничивающих внешнюю торговлю. В соответствии с Соглашением по защитным мерам разрешается в случае необходимости принимать временные специальные защитные меры, если установлено, что впоследствии устранить нанесенный ущерб будет невозможно. Временные меры выражаются в форме повышения тарифа и должны действовать не более 200 дней. Любой член данного Соглашения применяет специальные защитные меры только в течение такого периода времени, который может быть необходим, чтобы предотвратить или устранить серьезный ущерб и облегчить процесс экономического приспособления. Этот период не должен превышать четырех лет, если только он не продлен согласно установленным правилам.

В целом за годы существования ВТО была проделана огромная работа по разработке унифицированных правил и процедур нетарифного регулирования внешней торговли, что способствует ее предсказуемости и прозрачности.

4.3.4. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь

Начиная с 1993 г. в Республике Беларусь целенаправленно и планомерно проводится курс на либерализацию внешнеэкономической деятельности путем разумного применения нетарифных методов регулирования внешней торговли.

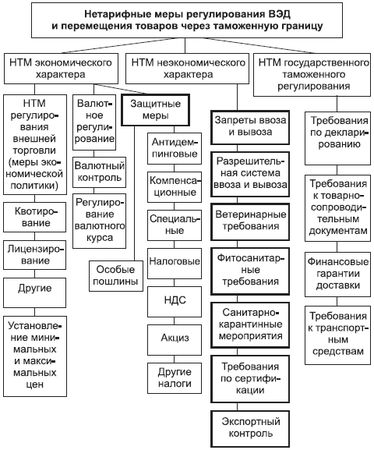

Исходя из существующей нормативно-правовой базы и действующей практики, классификация мер нетарифного регулирования ВЭД в Республике Беларусь может быть представлена нижеследующим образом.

Нетарифные меры экономического характера – ограничения на проведение внешнеэкономических операций, устанавливаемых в интересах экономической политики. В данную группу входят меры экономической политики в сфере регулирования внешней торговли, требования валютного регулирования, включая валютный контроль, налоговые и защитные нетарифные меры.

Закон Республики Беларусь № 347-З "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" (с изменениями и дополнениями) от 25 ноября 2004 г. дает следующее определение нетарифного регулирования внешней торговли.

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения, прекращения действия количественных ограничений и иных мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулирования.

В Республике Беларусь сформирована и функционирует система нетарифного регулирования внешней торговли с учетом экономической политики и международных обязательств нашей страны (рис. 4.7). Меры нетарифного регулирования установлены исходя из необходимости: выполнения международных обязательств; защиты отечественных производителей; предотвращения вывоза остродефицитных сырьевых товаров; сокращения дефицита платежного баланса; обеспечения экологической безопасности. Указанные меры реализуются, как правило, посредством принятия Правительством соответствующих постановлений, а в отдельных случаях – Декретов и Указов Президента Республики Беларусь.

Рис. 4.7. Нетарифные меры регулирования ВЭД в Беларуси

Указом Президента Республики Беларусь № 289 "О структуре Правительства Республики Беларусь" от 5 мая 2006 г. на Министерство торговли Республики Беларусь возложены функции координации создания товаропроводящей сети за рубежом, внешнеторговой деятельности и нетарифного регулирования внешней торговли. Министерство торговли Республики Беларусь реализует государственную политику в области регулирования экспорта и импорта, направленную на защиту отечественных производителей и внутреннего рынка, упорядочение и повышение эффективности экспорта важнейших сырьевых товаров, снижение неоправданной конкуренции отечественных товаров на внешнем рынке и предотвращение применения санкций со стороны наших внешнеторговых партнеров.

Данные задачи реализуются министерством в рамках системы государственного нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с использованием процедур квотирования и лицензирования внешнеторговых операций со стратегически важными для экономики товарами.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1267 "О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров" от 27 сентября 2006 г. утверждены перечни товаров, при экспорте или импорте которых применяются меры нетарифного регулирования, устанавливаемые исходя из интересов экономической политики. К ним относятся прежде всего квотирование и лицензирование. Исполнение этих мер контролируется таможенными органами при помещении соответствующих товаров под таможенные режимы экспорта или выпуска для свободного обращения. В соответствии с данным Постановлением Министерство торговли Республики Беларусь осуществляет выдачу лицензий на ввоз или вывоз товаров по установленному перечню и по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами, указанными в Постановлении.

На экспорт лицензии выдаются:

• в объеме ежегодно устанавливаемых квот (минеральные удобрения, лом и отходы черных и цветных металлов);

• без количественных ограничений отдельных сырьевых товаров, дефицитных на внутреннем рынке республики, необеспеченность которыми отечественных товаропроизводителей приводит к их неритмичной работе и отрицательно сказывается на объемах выпуска продукции (нефтепродукты, кожевенное сырье и кожа, зерновые, льноволокно), а также отдельных валютоемких товаров (драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни в любом виде и состоянии).

На импорт лицензии выдаются в объеме установленных квот либо без ограничений (табачная продукция, алкогольные изделия, непищевой спирт и спиртосодержащая продукция, средства химической защиты растений).

Министерством торговли Республики Беларусь выдаются следующие виды лицензий: разовые – на осуществление внешнеторгового контракта по лицензируемому товару; генеральные – на право экспорта или импорта в количественных пределах, установленных в лицензии; специальные (образца Европейского союза) – на экспорт текстильных изделий в страны Европейского союза и Турцию в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и ЕС о торговле текстильными изделиями.

В условиях перехода белорусской экономики на рыночные отношения в условиях ограниченного государственного регулирования цен важное значение приобретает установление минимальных или максимальных цен на ряд товаров в целях поддержания баланса между внутренними и внешними ценами, товарного равновесия на внутреннем рынке, недопущения и предотвращения обвинений в несправедливой ценовой конкуренции. Оперативное регулирование внешнеторговых цен осуществляет Министерство экономики Республики Беларусь. Действующие экспортные предельные минимальные цены затрагивают торговлю отдельными производимыми в республике товарами, перечень которых постоянно сокращается. Контроль таможенной стоимости предполагает сопоставление внешнеторговых цен и установленных предельно допустимых.

Внешняя торговля может ограничиваться мерами валютного регулирования или валютного контроля. Во всех странах мира, в том числе и в Беларуси, валютный рынок находится под регулирующим воздействием со стороны государства. В нашей стране действует Закон № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" от 22 июля 2003 г. Кроме того, отдельные вопросы валютного регулирования и валютного контроля отражены в ряде других нормативных актов, Указах Президента Республики Беларусь, постановлениях, инструкциях и положениях Национального банка Республики Беларусь, Комитета государственного контроля и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Основная цель валютной политики нашей страны направлена на поддержание стабильности национальной валюты, обеспечение конвертируемости валюты, повышение ее престижа на мировом рынке. Падение курса национальной валюты приводит к увеличению национального экспорта, ибо в этом случае валютная выручка экспортеров увеличивается в объеме. Рост курса национальной валюты выгоден импортерам, поскольку издержки на покупку импортных товаров соответственно уменьшаются.

Важным моментом системы регулирования валютных операций при экспорте товаров является требование обязательной продажи части валютной выручки государству. Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь осуществляется юридическими лицами – резидентами и индивидуальными предпринимателями – резидентами. Случаи и размер обязательной продажи иностранной валюты, а также случаи полного или частичного освобождения от обязательной продажи иностранной валюты устанавливаются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Порядок обязательной продажи иностранной валюты устанавливается Президентом Республики Беларусь, а в определенных им случаях также и другими государственными органами.

Воздействие на внешнеторговый оборот оказывают налоговые меры. Это возможно в результате установления налогооблагаемой базы и дифференциации ставок налогов. НДС, акцизы и другие налоги применяются как нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности, направленные на защиту интересов отечественных производителей и стимулирование конкурентоспособности отечественных товаров наряду с тарифными мерами регулирования. Поэтому данные налоги регулируют цену импортных товаров на внутреннем рынке и защищают отечественные товары от иностранной конкуренции. В качестве налогооблагаемой базы выступает таможенная стоимость плюс сумма таможенных платежей и акцизов по подакцизным товарам, что, как и в других странах мира, увеличивает размер налогообложения импортных товаров.

В целях защиты экономических интересов Республики Беларусь к ввозимым товарам могут временно использоваться особые виды таможенных пошлин (специальные, антидемпинговые, компенсационные). Применению особых видов таможенных пошлин предшествует расследование, проводимое по инициативе органов государственного управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Использование мер неэкономического характера связано непосредственно с перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь и образует систему различных запретов, ограничений и условий.

На территории Республики Беларусь могут применяться особые виды запретов и ограничений. К запрещенным к ввозу или вывозу товарам относятся в первую очередь сильнодействующие, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, различные отходы производства и потребления, наркотические вещества, а также предметы, представляющие историческую или художественную ценность. Меры государственного регулирования за перемещением таких товаров введены в целях обеспечения государственной безопасности, защиты и соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или здоровья человека, защиты художественного и исторического достояния, выполнения международных обязательств и т. п. Эта система базируется на международных обязательствах Республики Беларусь и законодательных актах. В основе лежит разрешительный принцип перемещения указанной категории товаров через таможенную границу Республики Беларусь.