Уровень обеспечения жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ) – один из самых важных показателей качества жизни на территории муниципального образования. Управление жилищно-коммунальным комплексом (ЖКК), согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Закон об общих принципах местного самоуправления), относится в основном к компетенции поселений. На муниципальные районы возложены межпоселенческие функции: организация электро– и газоснабжения в границах муниципального района, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами муниципального района с соответствующими инженерными сооружениями, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, содержание межпоселенческих мест захоронения и оказание ритуальных услуг.

В состав ЖКК входят три основных блока:

♦ жилищное хозяйство – жилые и нежилые здания с сетью обслуживающих их предприятий и организаций;

♦ системы инженерного обеспечения поселений или коммунальная энергетика (электроэнергия, тепло, газ, вода);

♦ общегородское коммунальное хозяйство (дороги, благоустройство территории, вывоз и переработка бытовых отходов и ряд других хозяйств).

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса в большинстве муниципальных образований России стало проблемой общегосударственного значения. Причинами кризиса являются многолетнее недофинансирование, тарифная политика, предопределяющая дотационность отрасли, высокие затраты на оказание услуг, отсутствие у обслуживающих предприятий экономических стимулов снижения затрат, а у получателей жилищно-коммунальных услуг – возможности влиять на их количество и качество, неэффективная система централизованного управления, неразвитость конкурентной среды, высокая степень износа основных фондов, большие потери теплоэнергии, воды и других ресурсов.

Возникновение и нарастание технологических и финансовых проблем ЖКК было связано с тем, что до начала массовой приватизации в России основная часть объектов ЖКК-поселений находилась на балансе промышленных и других предприятий и финансировалась по титулам соответствующих отраслевых министерств и ведомств. В ходе приватизации все эти объекты были переданы в муниципальную собственность, причем в крайне запущенном техническом состоянии и без должной финансовой компенсации расходов на их содержание; некоторые объекты были просто "брошены" их прежними владельцами. Во избежание полного краха систем жизнеобеспечения поселений муниципалитеты были вынуждены взять на свой баланс ветхий и аварийный жилищный фонд, изношенные трубопроводы, устаревшие котельные и насосные станции и т. д. Средств для их поддержания и тем более для технического перевооружения у местных властей не было, вследствие чего стала резко нарастать аварийность в системах жизнеобеспечения. Финансовый кризис и банкротство градообразующих предприятий поставили многие города и поселки с моноструктурным характером экономики на грань вымирания. Следствием этого был нарастающий объем задолженности местных бюджетов и муниципальных жилищно-коммунальных предприятий перед ресурсоснабжающими и другими организациями. Эта задолженность явилась источником цепочки неплатежей, охватывающих практически все отрасли российской экономики.

К инженерному обеспечению поселений относится обеспечение такими ресурсами, как электроэнергия, тепло, газ, вода. Ресурсоснабжающими организациями в системе ЖКК являются организации, поставляющие эти ресурсы потребителям через присоединенные сети, а также оказывающие услуги по водоотведению. Потребителями указанных ресурсов на территории муниципального образования являются предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и граждане.

По отдельным видам ресурсов основными снабжающими организациями являются:

♦ электроэнергия – централизованные региональные энергосистемы, входящие в состав РАО "ЕЭС России", а в удаленных районах – местные электростанции;

♦ природный газ – организации, входящие в состав РАО "Газпром";

♦ теплоэнергия – ТЭЦ, принадлежащие региональным энергосистемам, и местные котельные, значительная часть которых находится в муниципальной собственности;

♦ водоснабжение и водоотведение – организации типа "Водоканал", в большинстве своем муниципальные предприятия, в отдельных городах – акционерные общества.

Поставляемые ресурсы носят двоякий характер. С одной стороны, они поставляются населению, с другой стороны, их потребителями являются хозяйствующие субъекты, расположенные на территории муниципального образования. И тарифы на эти услуги могут или стимулировать рост производства в других отраслях, или его сдерживать. Предприятия, обеспечивающие поставку ресурсов по распределительным сетям, являются естественными локальными монополистами.

Отношения между ресурсоснабжающими организациями и потребителями ресурсов регулируются нормами Гражданского кодекса, определяющими правила заключения договоров энергоснабжения, которые распространяются на поставки ресурсов как юридическим лицам, так и гражданам. Во многих городах между ресурсоснабжающими организациями и конечными потребителями ресурсов стоят муниципальные предприятия, ведающие распределительными внутриквартальными и внутридомовыми сетями и сооружениями. Они действуют на основе договоров с конечными потребителями и с ресурсоснабжающими организациями, выступая в роли перепродавцов ресурсов, собирают с населения и других конечных потребителей плату за потребляемые ресурсы и расплачиваются с их поставщиками.

В расчет цены ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями, включаются расходы с учетом затрат по транспортировке ресурсов либо до конечного потребителя, либо до границы балансовой принадлежности с муниципальной распределительной организацией. В этом случае тариф для конечных потребителей устанавливается с учетом расходов муниципальной организации по обслуживанию распределительных сетей и сооружений.

Создание конкурентной среды в сфере ресурсообеспечения поселений является достаточно сложной задачей в силу естественного монополизма производителей ресурсов. В то же время сегодня идет процесс формирования локальных рынков в системах теплоснабжения ряда городов при наличии нескольких источников тепла, подключенных к единым городским сетям, а также процесс установки местных высокоэкономичных источников теплоэнергии (на многоквартирный жилой дом или на группу домов). Эти источники успешно конкурируют с системами централизованного теплоснабжения за счет экономии затрат на транспортировку и сокращения неизбежных при этом потерь.

Привлечение частных инвестиций в предприятия инженерной инфраструктуры поселений возможно в случае получения инвестором существенной экономии за счет сокращения потерь ресурсов в процессе их выработки и транспортировки до конечных потребителей. Наличие такой возможности делает эту сферу ЖКК инвестиционно привлекательной. Предполагается развитие концессионных схем привлечения инвестиций в модернизацию объектов коммунальной энергетики (подробнее об этом см. в главе 6), для чего требуется создание необходимой нормативно-правовой базы.

Транспортный комплекс города включает в себя внутригородской пассажирский транспорт (автобус, трамвай, троллейбус и др.), междугородный и пригородный пассажирский транспорт, грузовой транспорт, специализированный транспорт (перевозка хлеба, молока, бензина, вывоз бытовых отходов, медицинский транспорт и др.), транспортные парки или депо, гаражи, службы по содержанию трамвайных путей, контактной сети электротранспорта, вокзалы, автостоянки, заправочные станции, ремонтные и другие сервисные службы. В некоторых городах для внутригородских перевозок используется железнодорожный и водный транспорт, в крупнейших городах – метрополитены. Столь сложный комплекс требует муниципального регулирования и управления.

Закон об общих принципах местного самоуправления относит к компетенции поселений создание условий для предоставления транспортных услуг и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения и к компетенции муниципальных районов – межпоселенческие перевозки в границах района. Особую проблему представляет муниципальное регулирование пассажирских перевозок в условиях конкуренции муниципального и частного транспорта.

Для городского пассажирского транспорта важно соблюдение необходимого соответствия мощностей отдельных звеньев транспортной системы. В основе таких расчетов лежит определение пассажиропотоков по всем видам передвижений в разные периоды дня, суток, сезона и года. Среднесуточные пассажиропотоки определяют общий характер и объем транспортной работы в городе. Пассажиропотоки в часы пик определяют характер массовых передвижений и являются основой для определения потребности в подвижном составе, при решении вопросов о провозной и пропускной способности транспорта и улично-дорожной сети города.

Распределение пассажиров по маршрутам определяется с помощью коэффициента неравномерности наполняемости подвижного состава по длине маршрута, который представляет отношение произведения максимального числа пассажиров на длину перегона к общему объему работы транспорта на этом направлении. Этот коэффициент используется при расчете маршрутной системы города.

Муниципальное управление организацией пассажирских перевозок в городе призвано обеспечить удовлетворение потребностей всего населения с минимальными потерями времени. Режим работы транспорта должен быть увязан с графиком работы крупных градообразующих предприятий.

Важной составляющей муниципальной инфраструктуры является потребительский рынок. От его состояния, уровня цен, ассортимента предлагаемых товаров и услуг зависит повседневная жизнь населения.

Структуры потребительского рынка как составная часть городского хозяйства обеспечивают потребности населения в услугах торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Подавляющая часть потребительского рынка представлена в настоящее время предприятиями и организациями частной формы собственности. В то же время огромный объем ресурсов, обращающихся в сфере потребительского рынка, делает его уязвимым звеном в системе городского хозяйства, потенциальным источником напряжения. Это заставляет органы местного самоуправления внимательно следить за состоянием потребительского рынка, своевременно принимать предупредительные меры, содействовать поддержанию и развитию данной сферы, исходя из нужд населения. Закон об общих принципах местного самоуправления относит к компетенции городских округов и муниципальных районов создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Потребительский рынок является сферой непосредственного экономического воздействия на человека и фактором социальной стабильности в обществе. Сбалансированность потребительского рынка по ценам, товаропотокам, количеству и качеству товаров и услуг выступает необходимой составляющей оценки качества жизни населения.

На современное состояние потребительского рынка в России оказывают негативное воздействие следующие факторы:

♦ резкое снижение уровня доходов населения в 90-х гг. прошлого века и низкая покупательная способность большинства категорий граждан;

♦ низкая конкурентоспособность части отечественных товаров по сравнению с зарубежными аналогами;

♦ снижение управляемости со стороны органов власти в процессах реализации товаров и услуг на потребительском рынке и связанный с этим резкий рост числа нарушений прав потребителей;

♦ недостаток у предприятий потребительского рынка финансовых средств для развития, модернизации и технического совершенствования.

Трансформация отношений собственности через приватизацию предприятий сферы потребительского рынка стала первым и наиболее характерным этапом приватизационного процесса в российской экономике. Нормативной основой процессов разгосударствления собственности стал Закон Российской Федерации от 3 июля 1991 г. № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации" . К настоящему времени в условиях свободы экономической деятельности почти 90 % всех предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания перешли в частную собственность, исключение составляют муниципальные предприятия школьного питания. Поэтому нормативно-правовое и экономическое регулирование потребительского рынка стало одной из важных функций как государства, так и органов местного самоуправления.

Государственное и муниципальное регулирование потребительского рынка представляет собой систему скоординированных действий по организации управления и регулирования развитием торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Муниципальное регулирование каждой из этих сфер имеет свою специфику.

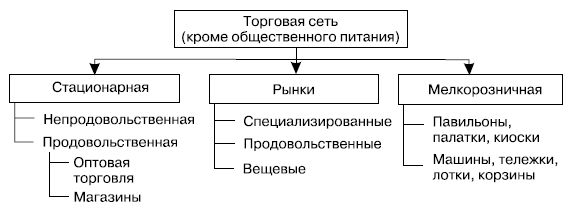

Социально-экономическими предпосылками развития сети торговли являются ориентация на рыночные отношения и прогнозируемый рост благосостояния населения, следствием которого является повышение платежеспособного спроса. Торговые предприятия классифицируются по различным группам (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Структура торговой сети

Общественное питание в 90-е гг. XX в. утратило свои позиции в обслуживании населения. Это видно как по сокращению доли отрасли в расходах населения, так и по числу предприятий и мест в них в расчете на 1000 жителей, по числу занятых работников и другим показателям. Особенно это относится к общественному питанию, обслуживающему массовые слои населения по месту работы и учебы.

Основной задачей общественного питания в городах и сельских поселениях на ближайшие годы является восстановление его места в организации питания населения. Для ее решения необходимо, во-первых, полнее, интенсивнее использовать мощности имеющихся предприятий, во-вторых, существенно увеличить число самих предприятий, повысить плотность сети, равномернее распределять предприятия по территории муниципального образования, сделать их доступными для всех жителей. В ближайшие годы основные усилия должны быть направлены на создание условий для более интенсивного использования имеющейся сети, особенно предприятий закрытого типа и малозагруженных предприятий открытого типа (рестораны в низкоразрядных гостиницах, отдельные кафе, столовые и др.).

Общественное питание должно рассматриваться как важная отрасль сферы обслуживания населения и гостей по месту проживания, передвижения, работы, учебы, досуга.

Особое внимание должно уделяться организации рабочего, школьного, студенческого питания, питания в сфере туризма (в том числе международного), а также обеспечению общественным питанием малоимущих слоев населения, развитию сети предприятий питания в местах отдыха и проведения досуга населения, в том числе во время спортивных мероприятий, массовых гуляний и т. д.

В перспективе питание вне дома могут осуществлять в основном следующие типы предприятий: казино, клубы, рестораны, бары, ориентированные на обслуживание населения с высокими доходами; рестораны, кафе и закусочные быстрого питания для обслуживания населения со средними доходами и предприятия типа "хот-дог", "пирожки", обслуживающие население с низкими доходами.

Вопросы и задания

1. Что такое муниципальное образование?

2. Дайте определение города как системы.

3. Что характеризует город как систему?

4. Как определяются структуры городской системы?

5. Что такое градообразующие предприятия и по каким признакам их определяют?

6. Приведите классификацию муниципальных образований.

7. В чем состоят различия между городскими и сельскими поселениями?

8. В какой период исторического развития общества происходит возникновение городов и каковы причины их возникновения?

9. В какой период и по каким причинам возникали города на Руси?

10. Как пользоваться формулой специализации города?

11. Какие виды специализации городов Российской Федерации вам известны?

12. Что входит в характеристику демографической структуры муниципального образования?

13. Какова структура современных российских семей?

14. Какие показатели используются для характеристики современных домашних хозяйств?

15. Какие элементы составляют территорию города?

16. Дайте общую характеристику планировки и застройки городов.

17. Раскройте понятие зонирования территории муниципальных образований.

18. Что относится к основным признакам города?

19. Какие задачи должны решаться Генеральным планом развития города?

20. Какие вопросы и как разрабатываются в Генеральном плане развития города?

21. Дайте характеристику архитектурно-планировочной структуры города.

22. Как характеризуется зонирование города?

23. Дайте характеристику перспективному развитию Москвы.

24. Дайте характеристику перспективному развитию культурно-исторического и досугово-развлекательного комплексов Москвы.

25. Дайте характеристику основных положений Генерального плана развития Москвы.

26. Что входит в понятие инфраструктуры муниципальных образований?

27. На какие виды подразделяется инфраструктура муниципальных образований?

28. Какими видами ресурсов обеспечиваются муниципальные образования?

Глава 2

Пространственная инфраструктура муниципальных образований

2.1. Пространственная инфраструктура поселенческих муниципальных образований

В Российской Федерации в настоящее время государство перестало быть единственным владельцем недвижимости и финансовых ресурсов, произошло изменение функций градостроительной документации в правовых и законодательных аспектах.

Период от второй половины 1990-х гг. и по настоящее время стал временем интенсивного поиска альтернативных подходов к развитию города. Итог этого периода – новый пакет градостроительных документов, основанный на нетрадиционной методологии и понимании функций, статуса, содержания, процедур разработки и механизмов его реализации.

Основным градостроительным документом, регулирующим градостроительную деятельность в городах, определяющим условия безопасности проживания населения, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических и экологических требований, рациональное определение границ землепользований, зон жилой, общественной, промышленной застройки, особо охраняемых территорий, зон различной градостроительной ценности, размещение мест приложения труда, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, сохранение историко-культурного наследия и антропогенных ландшафтов, становится Генеральный план развития города, взаимосвязанный логически и методически с другими видами нормативных актов (Градостроительный кодекс, Правила застройки, кадастр объектов недвижимости, Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и пр.).